Nr

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

1

BLEIDECKUNG UND IHR SCHMUCK

MIT BEISPIELEN KÖLNER ARBEIT.

(Mit Tafel I und 1 1 Abbildungen.)

Dachbildung und Dachdeckung sind im allgemeinen bislang von der kunst-

geschichtlichen Forschung nicht immer so gewertet worden, als sie bei

ihrer wichtigen Beziehung zur plastischen und malerischen Gestaltung

der Bauwerke gewiß verdienen. In vielen Verzeich-

nissen der Denkmalkunde, die oft sehr eingehende

Würdigungen und Untersuchungen des architek-

tonischen Aufbaues bringen, vermißt man gar oft

jede bestimmtere bildliche Angabe oder schrift-

liche Nachweisung über Art, Form und Farbe der

geschichtlichen Bedachung. Es trifft das nament-

lich auch zu hinsichtlich der Behandlung der

Metalldeckung, im besonderen der Blei- und

Kupferdächer, welche viele Jahrhunderte hindurch

die äußere Erscheinung kirchlicher und bürger-

licher Bauschöpfungen mit bedingt und zudem

den farbigen Außenbauschmuck in stoffgerechter

Weise ergänzt und gekrönt haben. Es hat sich

auch im Bereich der Bedachung eine großzügige

Metallkunst bestätigt, die . bis zur Mitte des

XVIII. Jahrh. wirksam blieb. Auf diese Seite

eines farbigen Außenschmuckes hat L. v. Fisenne

schon im Jahre 1890 in beachtenswerter Weise

hingewiesen1.

Der spätrömische und altchristliche Gebrauch,

anstatt natürlicher und künstlicher Steinplatten ge-

gossene Metallplatten aus Kupfer, Erz oder Blei

zur unmittelbaren Abdichtung oder mittelbaren

Dachabwässerung schutzbedürftiger Bauteile (der

Mauerkronen, Tonnen- und Kuppelgewölbe

Holzdecken) zu verwenden, hat jedenfalls in den

älteren Kulturgebieten von Gallien und Germanien

lange Zeit nachgewirkt und die frühmittelalterliche Bauweise, namentlich den

Kirchenbau wesentlich beeinflußt; haben doch untergegangene römische Bauten

außer willkommenen Bau- und Werksteinen auch das sehr geschätzte Metall, vor

allem das leicht gießbare Blei für vornehme Bedachungen des merowingischen

und karolingischen Zeitalters geliefert. So wurde u.a. das achtseitige Zeltdach der

Aachener Palastkapelle nach dem Zeugnis Einhards mit gegossenen Bleiplatten ge-

deckt und die Spitze mit einem vergoldeten Reichsapfel geschmückt. Auch ist

die Bleideckung der den hl. Märtyrern Marcellinus und Petrus geweihten Kirche

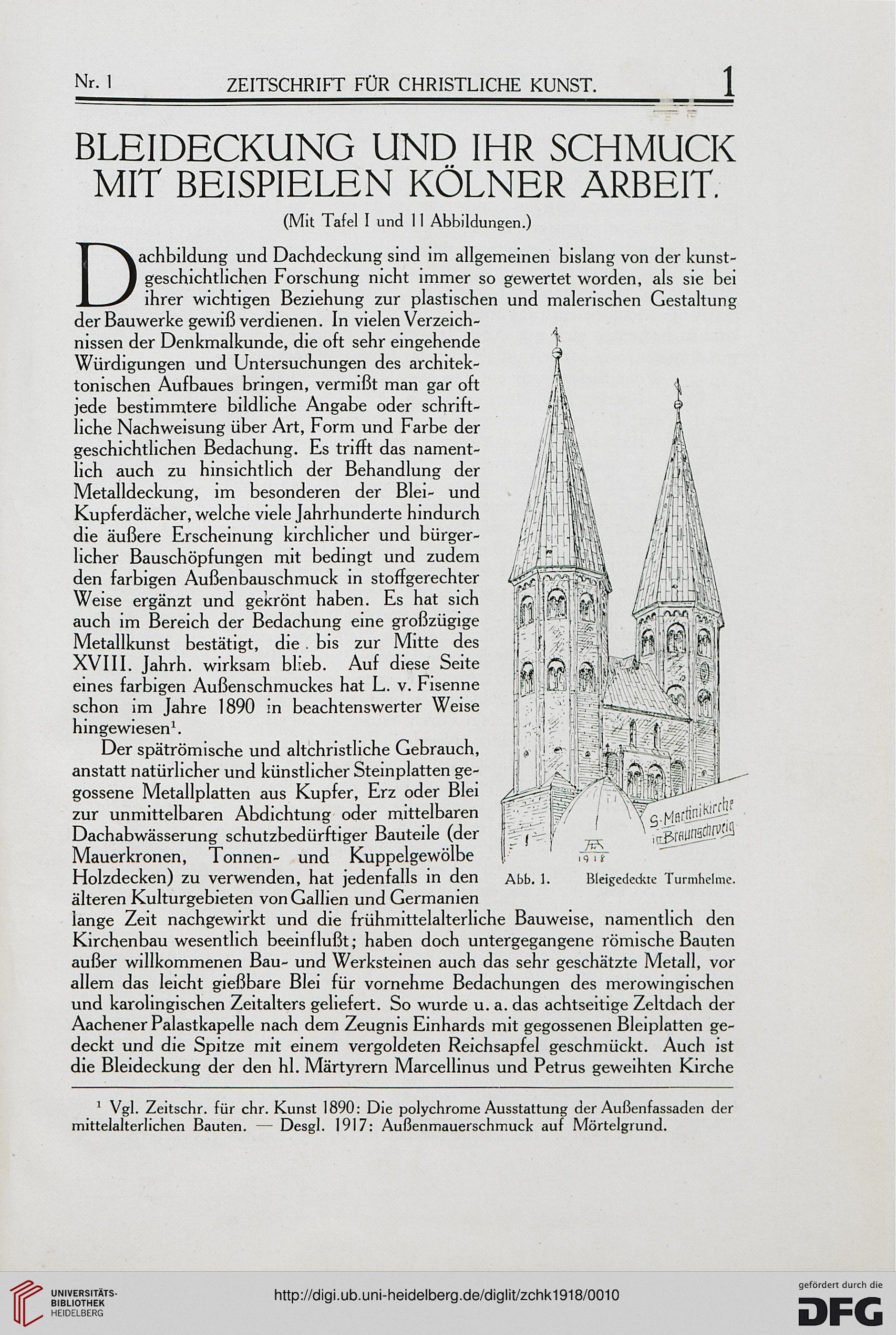

Bleigcdcduc Turmhclmc.

1 Vgl. Zeitschr. für ehr. Kunst 1890: Die polychrome Ausstattung der Außenfassaden der

mittelalterlichen Bauten. — Desgl. 1917: Außenmauerschmuck auf Mörtelgrund.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

1

BLEIDECKUNG UND IHR SCHMUCK

MIT BEISPIELEN KÖLNER ARBEIT.

(Mit Tafel I und 1 1 Abbildungen.)

Dachbildung und Dachdeckung sind im allgemeinen bislang von der kunst-

geschichtlichen Forschung nicht immer so gewertet worden, als sie bei

ihrer wichtigen Beziehung zur plastischen und malerischen Gestaltung

der Bauwerke gewiß verdienen. In vielen Verzeich-

nissen der Denkmalkunde, die oft sehr eingehende

Würdigungen und Untersuchungen des architek-

tonischen Aufbaues bringen, vermißt man gar oft

jede bestimmtere bildliche Angabe oder schrift-

liche Nachweisung über Art, Form und Farbe der

geschichtlichen Bedachung. Es trifft das nament-

lich auch zu hinsichtlich der Behandlung der

Metalldeckung, im besonderen der Blei- und

Kupferdächer, welche viele Jahrhunderte hindurch

die äußere Erscheinung kirchlicher und bürger-

licher Bauschöpfungen mit bedingt und zudem

den farbigen Außenbauschmuck in stoffgerechter

Weise ergänzt und gekrönt haben. Es hat sich

auch im Bereich der Bedachung eine großzügige

Metallkunst bestätigt, die . bis zur Mitte des

XVIII. Jahrh. wirksam blieb. Auf diese Seite

eines farbigen Außenschmuckes hat L. v. Fisenne

schon im Jahre 1890 in beachtenswerter Weise

hingewiesen1.

Der spätrömische und altchristliche Gebrauch,

anstatt natürlicher und künstlicher Steinplatten ge-

gossene Metallplatten aus Kupfer, Erz oder Blei

zur unmittelbaren Abdichtung oder mittelbaren

Dachabwässerung schutzbedürftiger Bauteile (der

Mauerkronen, Tonnen- und Kuppelgewölbe

Holzdecken) zu verwenden, hat jedenfalls in den

älteren Kulturgebieten von Gallien und Germanien

lange Zeit nachgewirkt und die frühmittelalterliche Bauweise, namentlich den

Kirchenbau wesentlich beeinflußt; haben doch untergegangene römische Bauten

außer willkommenen Bau- und Werksteinen auch das sehr geschätzte Metall, vor

allem das leicht gießbare Blei für vornehme Bedachungen des merowingischen

und karolingischen Zeitalters geliefert. So wurde u.a. das achtseitige Zeltdach der

Aachener Palastkapelle nach dem Zeugnis Einhards mit gegossenen Bleiplatten ge-

deckt und die Spitze mit einem vergoldeten Reichsapfel geschmückt. Auch ist

die Bleideckung der den hl. Märtyrern Marcellinus und Petrus geweihten Kirche

Bleigcdcduc Turmhclmc.

1 Vgl. Zeitschr. für ehr. Kunst 1890: Die polychrome Ausstattung der Außenfassaden der

mittelalterlichen Bauten. — Desgl. 1917: Außenmauerschmuck auf Mörtelgrund.