Nr. 1

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

sie uns bei so vielen abgedachten Reliquienschreinen und Kästen in edelster

Formgebung entgegentritt. Auch ist es wahrscheinlich, daß schon in romanischer

Zeit als Ausklang des farbigen Außenwandschmuckes, der gelegentlich auch eine

Metallbekleidung bestimmter Zierglieder wie kleinere Säulenschäfte, in Kupfer

und Zinn anwandte, die Bedachung durch eine entsprechende malerische Aus-

zierung gegebener Flächen belebt worden ist:i. In gotischer Bauzeit, der das Blei-

dach bei der Entwässerung weit gespannter Räume sehr wertvolle Dienste leisten

konnte, treibt der plastische Metallschmuck seine schönsten Blüten, vor allem an

durchbrochenen Firstkämmen und Giebelkanten, an Grat- und Helmblumen,

an Traufleisten und Wasserspeiern. Zudem erfährt das steile Kirchendach eine

besondere Bereicherung durch den glockentragenden, gezimmerten Dachreiter,

der aus dem Vier-, Sechs- oder Achteck entwickelt, mit flotten Giebeln, Wimpergen

7g:

1911

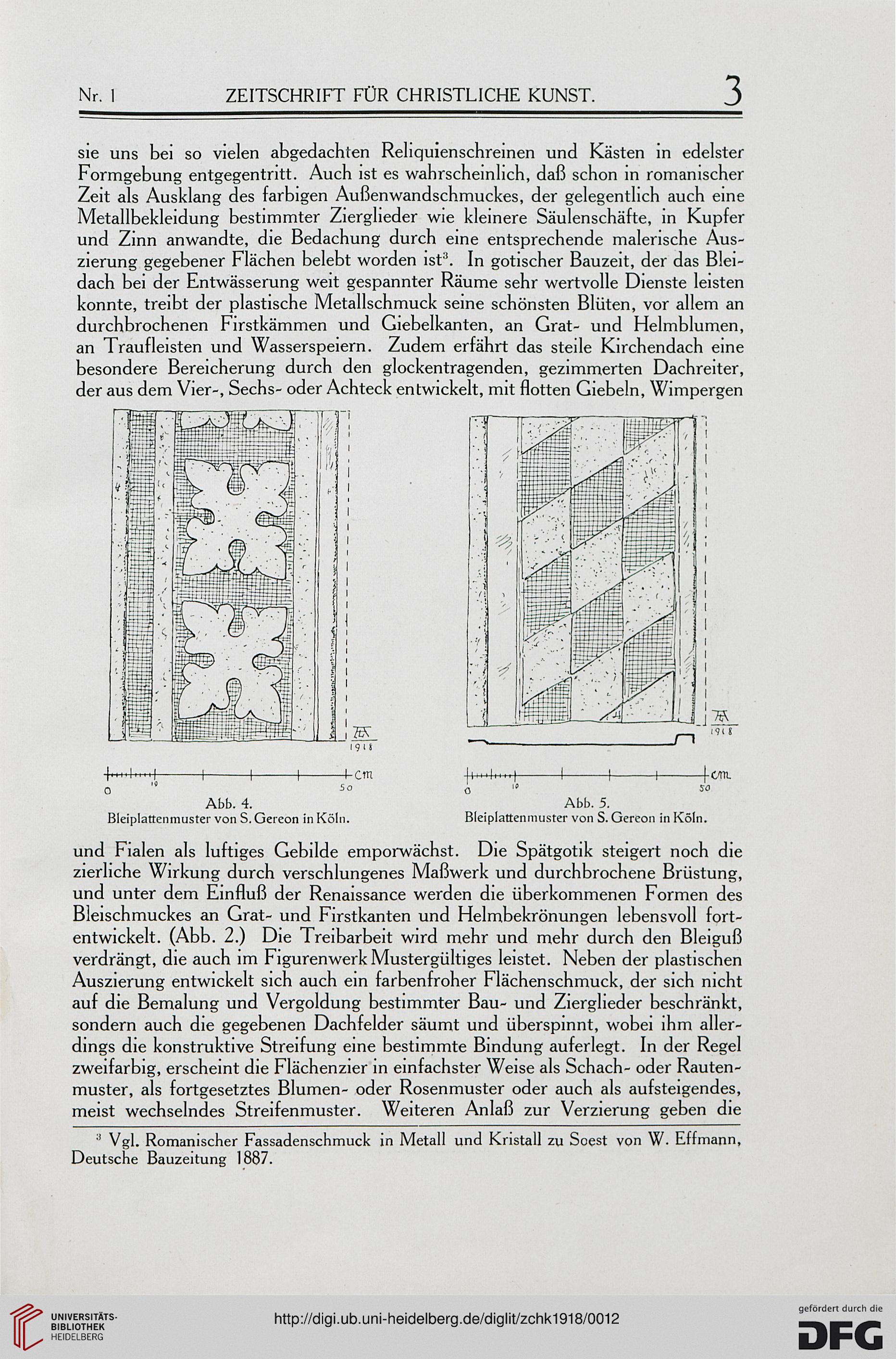

Abb. 4.

Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köli

-cm

|i'"l""l

Abb. 5.

Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köln.

-cm.

und Fialen als luftiges Gebilde emporwächst. Die Spätgotik steigert noch die

zierliche Wirkung durch verschlungenes Maßwerk und durchbrochene Brüstung,

und unter dem Einfluß der Renaissance werden die überkommenen Formen des

Bleischmuckes an Grat- und Firstkanten und Helmbekrönungen lebensvoll fort-

entwickelt. (Abb. 2.) Die Treibarbeit wird mehr und mehr durch den Bleiguß

verdrängt, die auch im Figurenwerk Mustergültiges leistet. Neben der plastischen

Auszierung entwickelt sich auch ein farbenfroher Flächenschmuck, der sich nicht

auf die Bemalung und Vergoldung bestimmter Bau- und Zierglieder beschränkt,

sondern auch die gegebenen Dachfelder säumt und überspinnt, wobei ihm aller-

dings die konstruktive Streifung eine bestimmte Bindung auferlegt. In der Regel

zweifarbig, erscheint die Flächenzier in einfachster Weise als Schach- oder Rauten-

muster, als fortgesetztes Blumen- oder Rosenmuster oder auch als aufsteigendes,

meist wechselndes Streifenmuster. Weiteren Anlaß zur Verzierung geben die

;l Vgl. Romanischer Fassadenschmuck in Metall und Kristall zu Soest von W. Effmann,

Deutsche Bauzeitung 1887.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

sie uns bei so vielen abgedachten Reliquienschreinen und Kästen in edelster

Formgebung entgegentritt. Auch ist es wahrscheinlich, daß schon in romanischer

Zeit als Ausklang des farbigen Außenwandschmuckes, der gelegentlich auch eine

Metallbekleidung bestimmter Zierglieder wie kleinere Säulenschäfte, in Kupfer

und Zinn anwandte, die Bedachung durch eine entsprechende malerische Aus-

zierung gegebener Flächen belebt worden ist:i. In gotischer Bauzeit, der das Blei-

dach bei der Entwässerung weit gespannter Räume sehr wertvolle Dienste leisten

konnte, treibt der plastische Metallschmuck seine schönsten Blüten, vor allem an

durchbrochenen Firstkämmen und Giebelkanten, an Grat- und Helmblumen,

an Traufleisten und Wasserspeiern. Zudem erfährt das steile Kirchendach eine

besondere Bereicherung durch den glockentragenden, gezimmerten Dachreiter,

der aus dem Vier-, Sechs- oder Achteck entwickelt, mit flotten Giebeln, Wimpergen

7g:

1911

Abb. 4.

Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köli

-cm

|i'"l""l

Abb. 5.

Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köln.

-cm.

und Fialen als luftiges Gebilde emporwächst. Die Spätgotik steigert noch die

zierliche Wirkung durch verschlungenes Maßwerk und durchbrochene Brüstung,

und unter dem Einfluß der Renaissance werden die überkommenen Formen des

Bleischmuckes an Grat- und Firstkanten und Helmbekrönungen lebensvoll fort-

entwickelt. (Abb. 2.) Die Treibarbeit wird mehr und mehr durch den Bleiguß

verdrängt, die auch im Figurenwerk Mustergültiges leistet. Neben der plastischen

Auszierung entwickelt sich auch ein farbenfroher Flächenschmuck, der sich nicht

auf die Bemalung und Vergoldung bestimmter Bau- und Zierglieder beschränkt,

sondern auch die gegebenen Dachfelder säumt und überspinnt, wobei ihm aller-

dings die konstruktive Streifung eine bestimmte Bindung auferlegt. In der Regel

zweifarbig, erscheint die Flächenzier in einfachster Weise als Schach- oder Rauten-

muster, als fortgesetztes Blumen- oder Rosenmuster oder auch als aufsteigendes,

meist wechselndes Streifenmuster. Weiteren Anlaß zur Verzierung geben die

;l Vgl. Romanischer Fassadenschmuck in Metall und Kristall zu Soest von W. Effmann,

Deutsche Bauzeitung 1887.