Nr

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

bei der Verzinnung ein besonderes Schmelz- bzw. Lötverfahren zur Anwendung

kommen. Ein Beleg hierfür bietet eine von der Helmbedachung der Martini-

türme in Braunschweig stammende mit Kantenmuster geschmückte Bleiplatte, die

zurzeit im historischen Hahnentormuseum in Köln auf- *,■

bewahrt wird (Abb. 3)". Die mittelalterliche Technik des

Bleidachschmuckes, auf die noch näher einzugehen ist, hat

sich verhältnismäßig lang in Übung erhalten; gegen Ende

des Mittelalters wird die Bleideckung teilweise durch die

Kupferdeckung abgelöst, mit der sich neben einem dauer-

haften Edelrost auch eine kräftige Farbwirkung durch Feuer-

vergoldung erzielen läßt.

Wenn uns von den hoch entwickelten Schmuckweisen

der Bleidächer verhältnismäßig wenig überkommen ist, so

hat das verschiedene Gründe: Die sachgemäßen Anforde-

rungen, welche das Bleidach wie jedes Dach an sorgfältige

Ausführung, Aufsicht und Unterhaltung, namentlich auch

an Vorkehrung gegen Feuersgefahr stellte, wurden nicht

immer gehörig erfüllt, so daß zunehmende Schäden in

der Deckung und in dem Holzwerk sowie unzureichende

rhckarbeit die Folge waren. Aber auch abgesehen von

häufigen Brandschäden und der zunehmenden Undichtig-

keit der Dachhaut und der Dachabflüsse war die Blei-

deckung allzusehr dem Diebstahl in Friedens-wie in Kriegs-

zeiten ausgesetzt, so daß sich mancher Bauherr, wohl oder

übel, nach wiederholter Umdeckung zu einer anderen

Deckungsart (meist Ziegel- oder Schiefer- seltener Kupfer-

deckung) entschließen mußte. Nach den weniger guten

Erfahrungen, die man mit dem im Jahre 1787 eingeführten

dünnen Walzblei machte, hat man im XIX. Jahrh. mit

manchem überlieferten Bleidach aufgeräumt, ohne daß

ein besserer Ersatz an seine Stelle gerückt wäre. Mit der

gründlichen Beseitigung der Bleidächer ging aber in den

meisten Fällen durch Veräußerung und Einschmelzen des

Metalles auch manche urkundliche Schmuckarbeit verloren.

Nach dem allgemeinen geschichtlichen Rückblick dürfte

es sich verlohnen, etwas näher auf die gebräuchlichen

Ausdrucksmittel des Bleischmuckes einzugehen, soweit sich

dieselben an der Hand überlieferter Beispiele auf einem

örtlich begrenzten Arbeitsgebiet, in der Stadt Köln, fest-

stellen lassen. Von der prächtigen Erscheinung, welche

das mittelalterliche Köln mit seinen vielen schmucken

Metalldächern darbot, geben uns einige geschichtliche Bilder von dertHand zeit-

genössischer Maler einen anschaulichen Begriff; sie stellen mitunter auch^deutlich

die farbig glänzende Musterung vieler mit Blei gedeckter Stifts- und Pfarrkirchen

191 g.

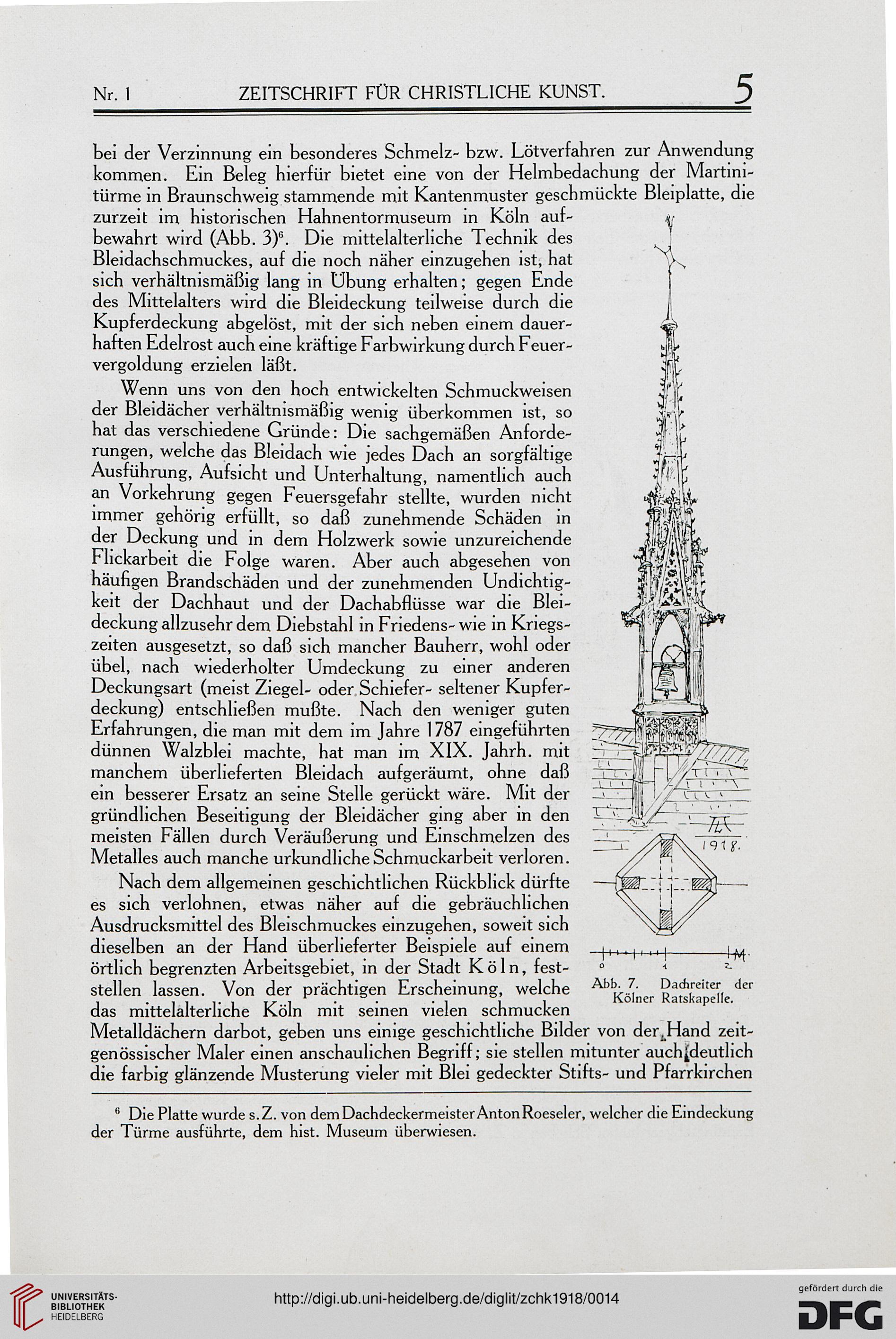

Abb. 7. Dachreiter der

Kölner Ratskapelle.

6 Die Platte wurde s.Z. von dem Dachdeckermeister Anton Roeseler, welcher die Eindeckung

der Türme ausführte, dem hist. Museum überwiesen.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

bei der Verzinnung ein besonderes Schmelz- bzw. Lötverfahren zur Anwendung

kommen. Ein Beleg hierfür bietet eine von der Helmbedachung der Martini-

türme in Braunschweig stammende mit Kantenmuster geschmückte Bleiplatte, die

zurzeit im historischen Hahnentormuseum in Köln auf- *,■

bewahrt wird (Abb. 3)". Die mittelalterliche Technik des

Bleidachschmuckes, auf die noch näher einzugehen ist, hat

sich verhältnismäßig lang in Übung erhalten; gegen Ende

des Mittelalters wird die Bleideckung teilweise durch die

Kupferdeckung abgelöst, mit der sich neben einem dauer-

haften Edelrost auch eine kräftige Farbwirkung durch Feuer-

vergoldung erzielen läßt.

Wenn uns von den hoch entwickelten Schmuckweisen

der Bleidächer verhältnismäßig wenig überkommen ist, so

hat das verschiedene Gründe: Die sachgemäßen Anforde-

rungen, welche das Bleidach wie jedes Dach an sorgfältige

Ausführung, Aufsicht und Unterhaltung, namentlich auch

an Vorkehrung gegen Feuersgefahr stellte, wurden nicht

immer gehörig erfüllt, so daß zunehmende Schäden in

der Deckung und in dem Holzwerk sowie unzureichende

rhckarbeit die Folge waren. Aber auch abgesehen von

häufigen Brandschäden und der zunehmenden Undichtig-

keit der Dachhaut und der Dachabflüsse war die Blei-

deckung allzusehr dem Diebstahl in Friedens-wie in Kriegs-

zeiten ausgesetzt, so daß sich mancher Bauherr, wohl oder

übel, nach wiederholter Umdeckung zu einer anderen

Deckungsart (meist Ziegel- oder Schiefer- seltener Kupfer-

deckung) entschließen mußte. Nach den weniger guten

Erfahrungen, die man mit dem im Jahre 1787 eingeführten

dünnen Walzblei machte, hat man im XIX. Jahrh. mit

manchem überlieferten Bleidach aufgeräumt, ohne daß

ein besserer Ersatz an seine Stelle gerückt wäre. Mit der

gründlichen Beseitigung der Bleidächer ging aber in den

meisten Fällen durch Veräußerung und Einschmelzen des

Metalles auch manche urkundliche Schmuckarbeit verloren.

Nach dem allgemeinen geschichtlichen Rückblick dürfte

es sich verlohnen, etwas näher auf die gebräuchlichen

Ausdrucksmittel des Bleischmuckes einzugehen, soweit sich

dieselben an der Hand überlieferter Beispiele auf einem

örtlich begrenzten Arbeitsgebiet, in der Stadt Köln, fest-

stellen lassen. Von der prächtigen Erscheinung, welche

das mittelalterliche Köln mit seinen vielen schmucken

Metalldächern darbot, geben uns einige geschichtliche Bilder von dertHand zeit-

genössischer Maler einen anschaulichen Begriff; sie stellen mitunter auch^deutlich

die farbig glänzende Musterung vieler mit Blei gedeckter Stifts- und Pfarrkirchen

191 g.

Abb. 7. Dachreiter der

Kölner Ratskapelle.

6 Die Platte wurde s.Z. von dem Dachdeckermeister Anton Roeseler, welcher die Eindeckung

der Türme ausführte, dem hist. Museum überwiesen.