Nr. 1

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

7

Nach fachkundiger Untersuchung10 wurde, nachdem die Zeichnung (Abb. 4 und 5)

auf dem Bleigrunde vorgerissen war, das Muster mittels eines üblichen Binde-

mittels in Blattgold aufgelegt und geglättet. Danach wurde der ausgesparte Grund,

um die Wirkung der Vergoldung zu steigern, dunkel gebeizt bzw. gefärbt. Während

nun das Gold die obere Bleihaut sichtlich geschützt hat, ist der Bleigrund unter

der ständigen Einwirkung von Luft und Wasser, Frost und Hitze im Laufe der

Jahrhunderte oberflächlich verwittert und verzehrt worden, so daß sich — ob-

wohl der Goldauftrag jetzt verschwunden — die helle Musterung noch immer

von dem rauheren, wenn auch verblichenen

Grunde merklich abhebt. Diese Dach-

musterung, bei der ein wiederkehrendes Gold-

muster auf dunklem schwärzlichen Grunde

steht, erinnert an ähnliche Dachmuster, wie

man sie auf einem Kölner Bilde der Kreuzigung

(Nr. 62 in der Sammlung des Wallraf-Richartz-

Museums von etwa 1420—1450) deutlich er-

kennen kann. Das Verfahren, ein aufgelegtes

Metallmuster durch dunkle Beizung oder

Färbung des Umrisses und des Grundes

kräftig herauszuheben, ist übrigens u.a. auch

nach dem Zeugnis von Viollet-le-Duc —

für die Kathedrale von Chalons sur Marne

verbürgt. In den tiefsten Umrissen und

Gründen des Bleimusters hat sich in der Regel

die schwärzliche Färbung, das Niello, natur-

gemäß besser und länger erhalten, wenn auch

der Goldauftrag nach Zersetzung des meist

organischen Bindemittels dahinschwand. Eine

ähnliche Niello-Ausführung hat sich auch bei

den Giebeln des Dachtürmchens der Kölner

Minontenkirche erhalten (vgl. Tafel). Der

aus dem Sechseck entwickelte Dachreiter, der

zuerst Anfang des XV111. Jahrh. in der unteren

Deckung und später im XIX. Jahrh. einer nicht

eben einwandfreien Instandsetzung unterzogen

worden, bietet ein gutes Beispiel für den, im

Anfang des XV. Jahrh. ausgeführten, Goldschmuck, der auf den Wimpergflächen

als Maßwerkmuster erscheint und an den von der Witterung weniger angegriffenen

Nord-, Nordost- und Ostgiebeln noch heute sichtbar ist (Abb. 6). Auch hier

wurde durch gebeizten bzw. geschwärzten Hintergrund die Vergoldung wirksam

hervorgehoben, die wir uns im übrigen an den Kantenblumen, Fialen und Knäufen

vervollständigt denken müssen. Wenn hier von der Vergoldung nur ein schwacher

Schimmer verblieb, hat diese sich am Dachreiter der Kölner Ratskapelle verhält-

nismäßig besser erhalten (Abb. 7). Bei diesem Meisterstück spätgotischer Metall-

I9i I

Ih-ii |i i ii

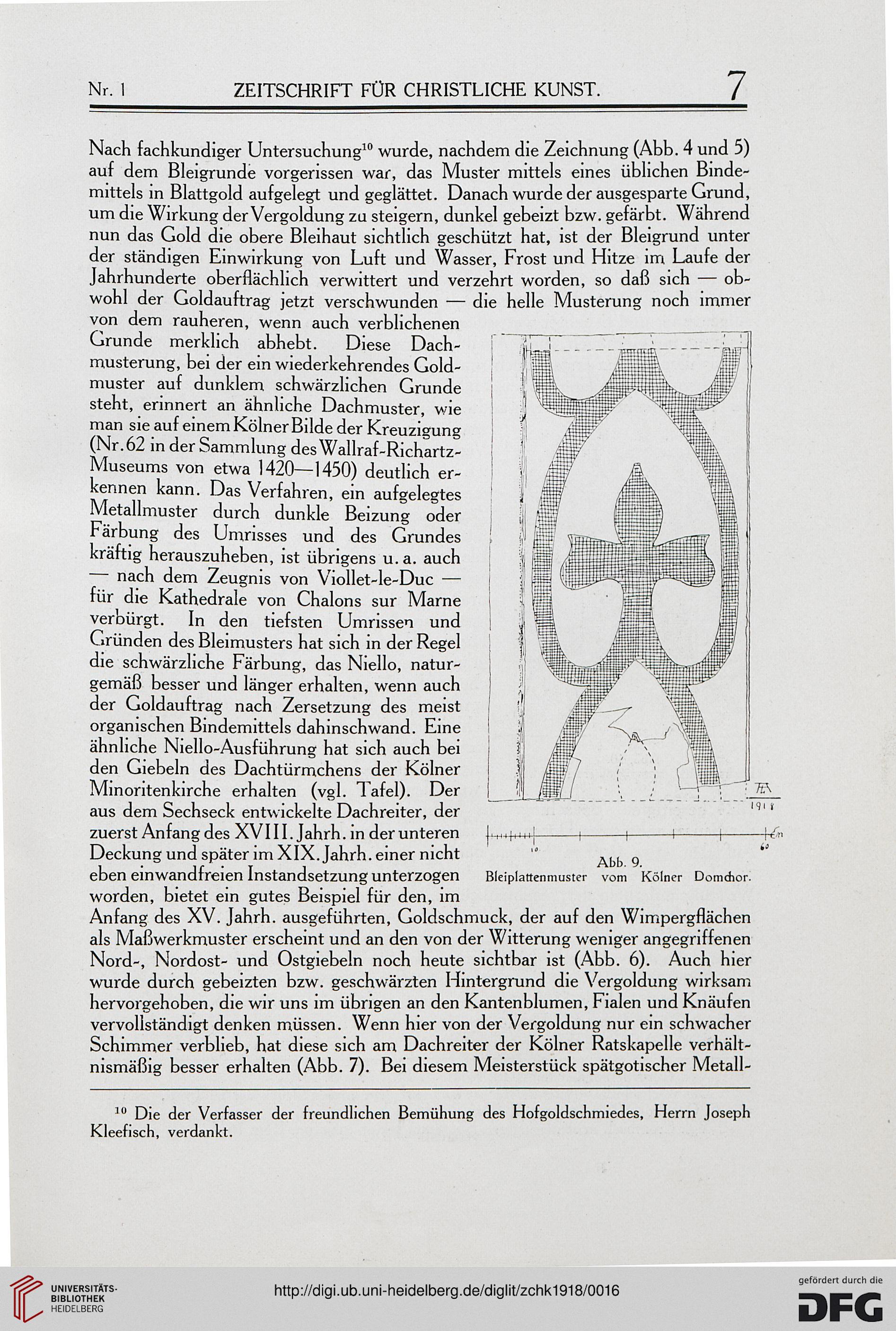

Abb. 9.

Bleiplattenmuster vom Kölner Domchor.

10 Die der Verfasser der freundlichen Bemühung des Hofgoldschmiedes, Herrn Joseph

Kleefisch, verdankt.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

7

Nach fachkundiger Untersuchung10 wurde, nachdem die Zeichnung (Abb. 4 und 5)

auf dem Bleigrunde vorgerissen war, das Muster mittels eines üblichen Binde-

mittels in Blattgold aufgelegt und geglättet. Danach wurde der ausgesparte Grund,

um die Wirkung der Vergoldung zu steigern, dunkel gebeizt bzw. gefärbt. Während

nun das Gold die obere Bleihaut sichtlich geschützt hat, ist der Bleigrund unter

der ständigen Einwirkung von Luft und Wasser, Frost und Hitze im Laufe der

Jahrhunderte oberflächlich verwittert und verzehrt worden, so daß sich — ob-

wohl der Goldauftrag jetzt verschwunden — die helle Musterung noch immer

von dem rauheren, wenn auch verblichenen

Grunde merklich abhebt. Diese Dach-

musterung, bei der ein wiederkehrendes Gold-

muster auf dunklem schwärzlichen Grunde

steht, erinnert an ähnliche Dachmuster, wie

man sie auf einem Kölner Bilde der Kreuzigung

(Nr. 62 in der Sammlung des Wallraf-Richartz-

Museums von etwa 1420—1450) deutlich er-

kennen kann. Das Verfahren, ein aufgelegtes

Metallmuster durch dunkle Beizung oder

Färbung des Umrisses und des Grundes

kräftig herauszuheben, ist übrigens u.a. auch

nach dem Zeugnis von Viollet-le-Duc —

für die Kathedrale von Chalons sur Marne

verbürgt. In den tiefsten Umrissen und

Gründen des Bleimusters hat sich in der Regel

die schwärzliche Färbung, das Niello, natur-

gemäß besser und länger erhalten, wenn auch

der Goldauftrag nach Zersetzung des meist

organischen Bindemittels dahinschwand. Eine

ähnliche Niello-Ausführung hat sich auch bei

den Giebeln des Dachtürmchens der Kölner

Minontenkirche erhalten (vgl. Tafel). Der

aus dem Sechseck entwickelte Dachreiter, der

zuerst Anfang des XV111. Jahrh. in der unteren

Deckung und später im XIX. Jahrh. einer nicht

eben einwandfreien Instandsetzung unterzogen

worden, bietet ein gutes Beispiel für den, im

Anfang des XV. Jahrh. ausgeführten, Goldschmuck, der auf den Wimpergflächen

als Maßwerkmuster erscheint und an den von der Witterung weniger angegriffenen

Nord-, Nordost- und Ostgiebeln noch heute sichtbar ist (Abb. 6). Auch hier

wurde durch gebeizten bzw. geschwärzten Hintergrund die Vergoldung wirksam

hervorgehoben, die wir uns im übrigen an den Kantenblumen, Fialen und Knäufen

vervollständigt denken müssen. Wenn hier von der Vergoldung nur ein schwacher

Schimmer verblieb, hat diese sich am Dachreiter der Kölner Ratskapelle verhält-

nismäßig besser erhalten (Abb. 7). Bei diesem Meisterstück spätgotischer Metall-

I9i I

Ih-ii |i i ii

Abb. 9.

Bleiplattenmuster vom Kölner Domchor.

10 Die der Verfasser der freundlichen Bemühung des Hofgoldschmiedes, Herrn Joseph

Kleefisch, verdankt.