54

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 5/6

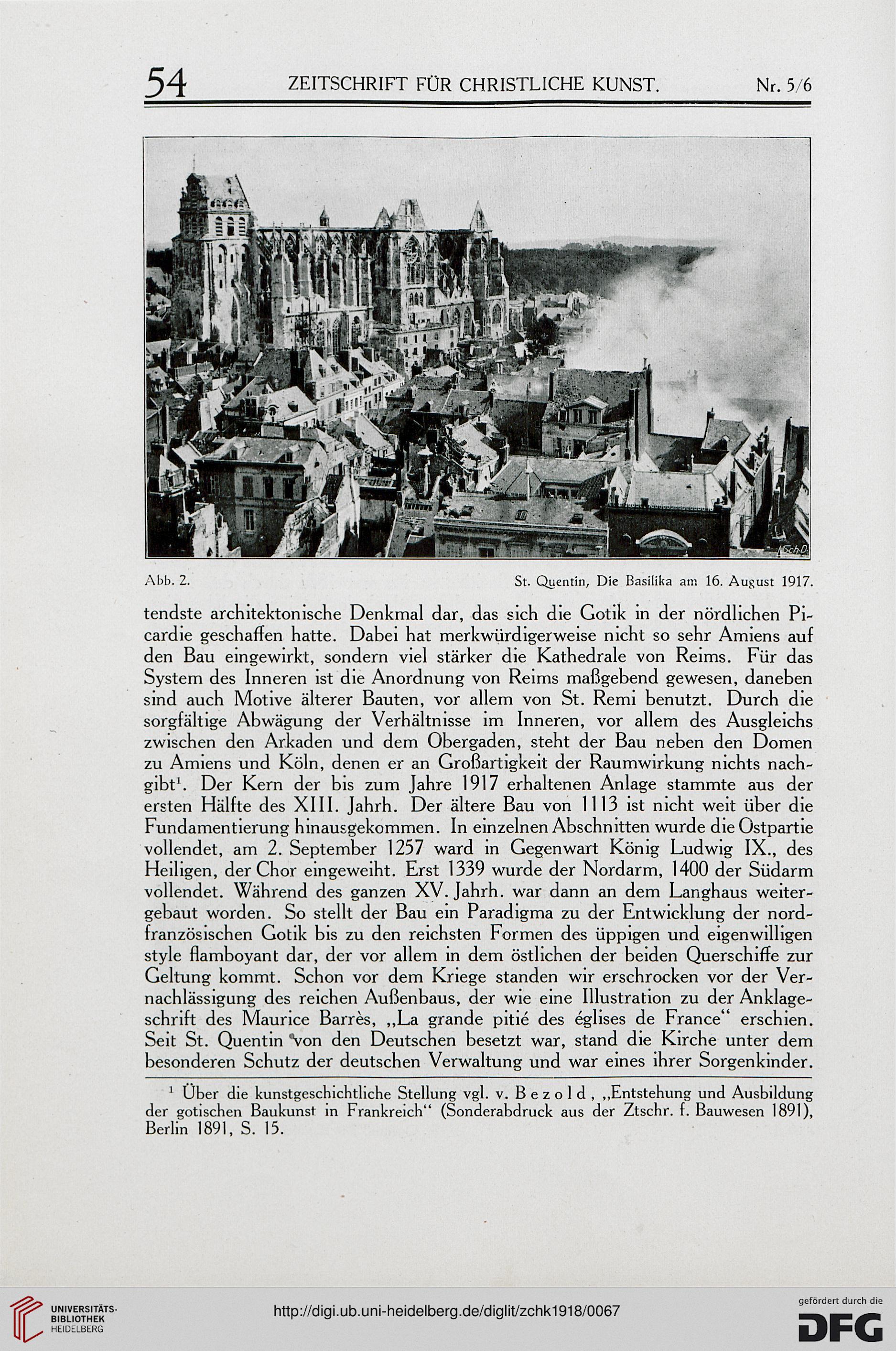

Abb. 2.

St. Quentin, Die Basilika am 16. August 1917.

tendste architektonische Denkmal dar, das sich die Gotik in der nördlichen Pi-

cardie geschaffen hatte. Dabei hat merkwürdigerweise nicht so sehr Amiens auf

den Bau eingewirkt, sondern viel stärker die Kathedrale von Reims. Für das

System des Inneren ist die Anordnung von Reims maßgebend gewesen, daneben

sind auch Motive älterer Bauten, vor allem von St. Remi benutzt. Durch die

sorgfältige Abwägung der Verhältnisse im Inneren, vor allem des Ausgleichs

zwischen den Arkaden und dem Obergaden, steht der Bau neben den Domen

zu Amiens und Köln, denen er an Großartigkeit der Raumwirkung nichts nach-

gibt1. Der Kern der bis zum Jahre 1917 erhaltenen Anlage stammte aus der

ersten Hälfte des XIII. Jahrh. Der ältere Bau von 1113 ist nicht weit über die

Fundamentierung hinausgekommen. In einzelnen Abschnitten wurde die Ostpartie

vollendet, am 2. September 1257 ward in Gegenwart König Ludwig IX., des

Heiligen, der Chor eingeweiht. Erst 1339 wurde der Nordarm, 1400 der Südarm

vollendet. Während des ganzen XV. Jahrh. war dann an dem Langhaus weiter-

gebaut worden. So stellt der Bau ein Paradigma zu der Entwicklung der nord-

französischen Gotik bis zu den reichsten Formen des üppigen und eigenwilligen

style flamboyant dar, der vor allem in dem östlichen der beiden Querschiffe zur

Geltung kommt. Schon vor dem Kriege standen wir erschrocken vor der Ver-

nachlässigung des reichen Außenbaus, der wie eine Illustration zu der Anklage-

schrift des Maurice Barres, „La grande pitie des eghses de France" erschien.

Seit St. Quentin *von den Deutschen besetzt war, stand die Kirche unter dem

besonderen Schutz der deutschen Verwaltung und war eines ihrer Sorgenkinder.

1 Über die kunstgeschichtliche Stellung vgl. v. B e z o 1 d , „Entstehung und Ausbildung

der gotischen Baukunst in Frankreich" (Sonderabdruck aus der Ztschr. f. Bauwesen 1891),

Berlin 1891, S. 15.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 5/6

Abb. 2.

St. Quentin, Die Basilika am 16. August 1917.

tendste architektonische Denkmal dar, das sich die Gotik in der nördlichen Pi-

cardie geschaffen hatte. Dabei hat merkwürdigerweise nicht so sehr Amiens auf

den Bau eingewirkt, sondern viel stärker die Kathedrale von Reims. Für das

System des Inneren ist die Anordnung von Reims maßgebend gewesen, daneben

sind auch Motive älterer Bauten, vor allem von St. Remi benutzt. Durch die

sorgfältige Abwägung der Verhältnisse im Inneren, vor allem des Ausgleichs

zwischen den Arkaden und dem Obergaden, steht der Bau neben den Domen

zu Amiens und Köln, denen er an Großartigkeit der Raumwirkung nichts nach-

gibt1. Der Kern der bis zum Jahre 1917 erhaltenen Anlage stammte aus der

ersten Hälfte des XIII. Jahrh. Der ältere Bau von 1113 ist nicht weit über die

Fundamentierung hinausgekommen. In einzelnen Abschnitten wurde die Ostpartie

vollendet, am 2. September 1257 ward in Gegenwart König Ludwig IX., des

Heiligen, der Chor eingeweiht. Erst 1339 wurde der Nordarm, 1400 der Südarm

vollendet. Während des ganzen XV. Jahrh. war dann an dem Langhaus weiter-

gebaut worden. So stellt der Bau ein Paradigma zu der Entwicklung der nord-

französischen Gotik bis zu den reichsten Formen des üppigen und eigenwilligen

style flamboyant dar, der vor allem in dem östlichen der beiden Querschiffe zur

Geltung kommt. Schon vor dem Kriege standen wir erschrocken vor der Ver-

nachlässigung des reichen Außenbaus, der wie eine Illustration zu der Anklage-

schrift des Maurice Barres, „La grande pitie des eghses de France" erschien.

Seit St. Quentin *von den Deutschen besetzt war, stand die Kirche unter dem

besonderen Schutz der deutschen Verwaltung und war eines ihrer Sorgenkinder.

1 Über die kunstgeschichtliche Stellung vgl. v. B e z o 1 d , „Entstehung und Ausbildung

der gotischen Baukunst in Frankreich" (Sonderabdruck aus der Ztschr. f. Bauwesen 1891),

Berlin 1891, S. 15.