Nr. 9/10

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

83

Kirchen zu Germigny und Mettlach, d. h. erst zwischen 1030 und 1052 voll-

endet und geweiht, zeigt unter allen von Aachen beeinflußten Zentralbauten die

größte Verwandtschaft mit dem Vorbilde, namentlich in den ansteigenden

Tonnengewölben der Emporen und den doppelten Säulenstellungen ihrer Öff-

nungen und doch findet man auch hier viele Abweichungen (Abb. 6 zeigt links den

Horizontalschnitt durch das untere, rechts durch das obere Geschoß). Der Um-

gang ist nicht sechzehn-, sondern wie der Mittelbau achtseitig. Seine Kreuz-

gewölbe und keilförmigen Kappen sind durch Gurtbögen getrennt. Die Säulen

in den Emporen haben Würfelkapitäle und keine Kämpferaufsätze, die Fenster

der Emporen Teilungssäulchen mit Doppelbögen, die Gesimse Schmiegenprofile,

die Außenseiten des Mittelbaues Rundbogenfriese und der Westturm mit den

Treppenaufgängen er-

innert nicht im minde-

sten mehr an Aachen.

Mehrere unter dem

Einflüsse der Aachener

Pfalzkirche entstan-

dene Zentralbauten

sind nur noch in Über-

resten erhalten. Eine

von Ludwig dem

Frommen in • seiner

Pfalz Diedenhofen

urkundlich nach dem

Aachener Vorbilde er-

baute Kapelle ist sogar

schon vor der Voll-

endung im Jahre 839

von seinen Feinden

abgebrochen worden,

damit sie nicht ausge-

baut und dann zur

Verteidigung benutzt

würde8. Man hat die nicht unbegründete Vermutung geäußert, daß ein neben

dem dortigen alten Schloß befindlicher Turm, der in den unteren Teilen älteres

Mauerwerk zeigt, auf den Überresten der alten Pfalzkapelle aufgebaut sei. Diese

hätte dann eine vierzehnseitige Grundform und 19 Meter Durchmesser gehabt9.

Eine im IX. Jahrh. zu Groningen in Nordholland erbaute Kapelle ist

im Jahre 1611 abgebrochen worden. Nach den Fundamenten war sie in einem

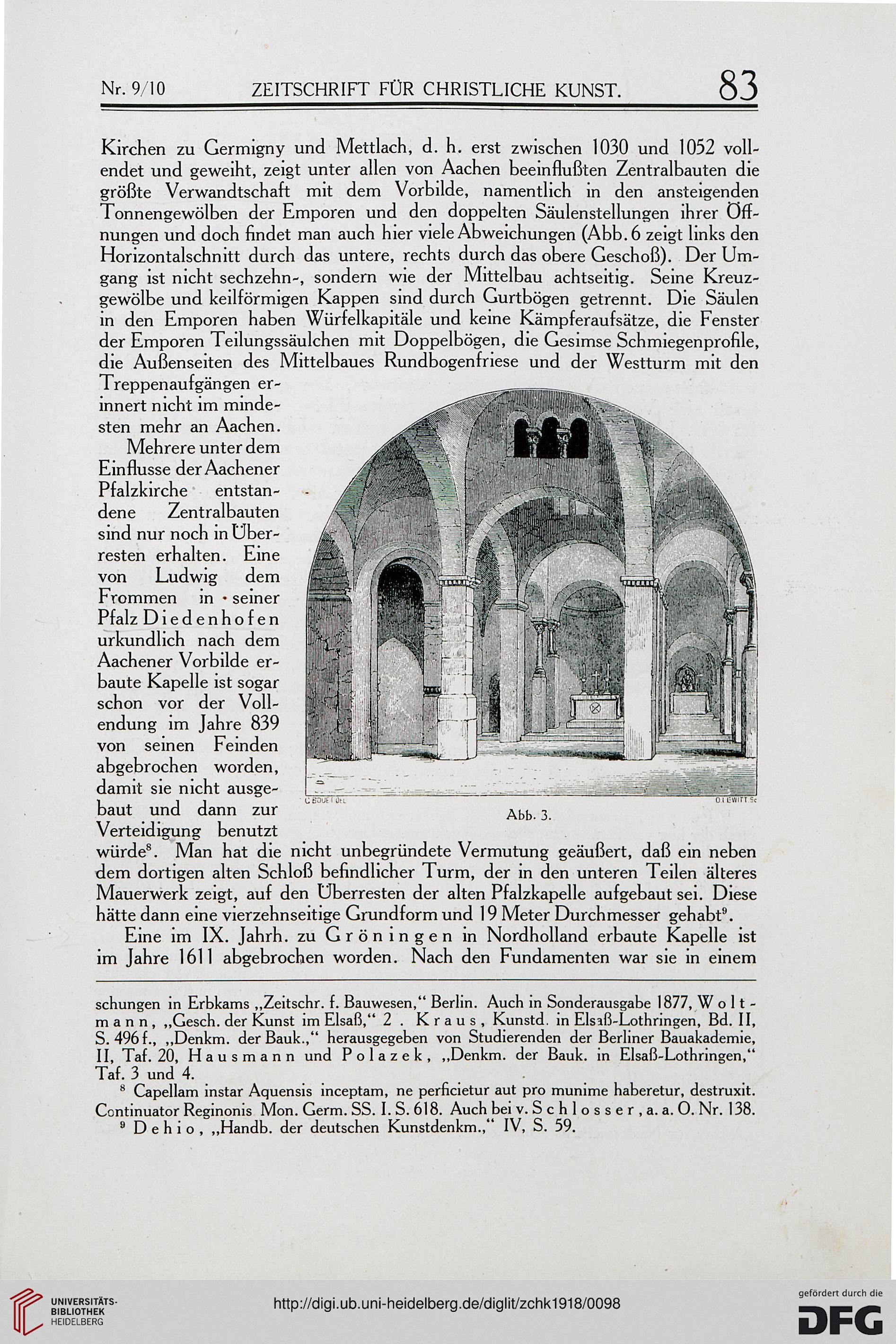

Abb. 3.

schungen in Erbkams „Zeitschr. f. Bauwesen," Berlin. Auch in Sonderausgabe 1877, W o 1 t -

mann, „Gesch. der Kunst im Elsaß," 2 . Kraus, Kunstd. in Elsiß-Lothringen, Bd. II,

S. 496 f., „Denkm. der Bauk.," herausgegeben von Studierenden der Berliner Bauakademie,

II, Taf. 20, Hausmann und Polazek, „Denkm. der Bauk. in Elsaß-Lothringen,"

Taf. 3 und 4.

8 Capellam instar Aquensis inceptam, ne perficietur aut pro mumme haberetur, destruxit.

Continuator Reginonis Mon. Germ. SS. I. S. 618. Auch bei v. S c h 1 o s s e r , a. a. O. Nr. 138.

a D e h i o , „Handb. der deutschen Kunstdenkm.," IV, S. 59.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

83

Kirchen zu Germigny und Mettlach, d. h. erst zwischen 1030 und 1052 voll-

endet und geweiht, zeigt unter allen von Aachen beeinflußten Zentralbauten die

größte Verwandtschaft mit dem Vorbilde, namentlich in den ansteigenden

Tonnengewölben der Emporen und den doppelten Säulenstellungen ihrer Öff-

nungen und doch findet man auch hier viele Abweichungen (Abb. 6 zeigt links den

Horizontalschnitt durch das untere, rechts durch das obere Geschoß). Der Um-

gang ist nicht sechzehn-, sondern wie der Mittelbau achtseitig. Seine Kreuz-

gewölbe und keilförmigen Kappen sind durch Gurtbögen getrennt. Die Säulen

in den Emporen haben Würfelkapitäle und keine Kämpferaufsätze, die Fenster

der Emporen Teilungssäulchen mit Doppelbögen, die Gesimse Schmiegenprofile,

die Außenseiten des Mittelbaues Rundbogenfriese und der Westturm mit den

Treppenaufgängen er-

innert nicht im minde-

sten mehr an Aachen.

Mehrere unter dem

Einflüsse der Aachener

Pfalzkirche entstan-

dene Zentralbauten

sind nur noch in Über-

resten erhalten. Eine

von Ludwig dem

Frommen in • seiner

Pfalz Diedenhofen

urkundlich nach dem

Aachener Vorbilde er-

baute Kapelle ist sogar

schon vor der Voll-

endung im Jahre 839

von seinen Feinden

abgebrochen worden,

damit sie nicht ausge-

baut und dann zur

Verteidigung benutzt

würde8. Man hat die nicht unbegründete Vermutung geäußert, daß ein neben

dem dortigen alten Schloß befindlicher Turm, der in den unteren Teilen älteres

Mauerwerk zeigt, auf den Überresten der alten Pfalzkapelle aufgebaut sei. Diese

hätte dann eine vierzehnseitige Grundform und 19 Meter Durchmesser gehabt9.

Eine im IX. Jahrh. zu Groningen in Nordholland erbaute Kapelle ist

im Jahre 1611 abgebrochen worden. Nach den Fundamenten war sie in einem

Abb. 3.

schungen in Erbkams „Zeitschr. f. Bauwesen," Berlin. Auch in Sonderausgabe 1877, W o 1 t -

mann, „Gesch. der Kunst im Elsaß," 2 . Kraus, Kunstd. in Elsiß-Lothringen, Bd. II,

S. 496 f., „Denkm. der Bauk.," herausgegeben von Studierenden der Berliner Bauakademie,

II, Taf. 20, Hausmann und Polazek, „Denkm. der Bauk. in Elsaß-Lothringen,"

Taf. 3 und 4.

8 Capellam instar Aquensis inceptam, ne perficietur aut pro mumme haberetur, destruxit.

Continuator Reginonis Mon. Germ. SS. I. S. 618. Auch bei v. S c h 1 o s s e r , a. a. O. Nr. 138.

a D e h i o , „Handb. der deutschen Kunstdenkm.," IV, S. 59.