106

Jnter der GrasNarbe

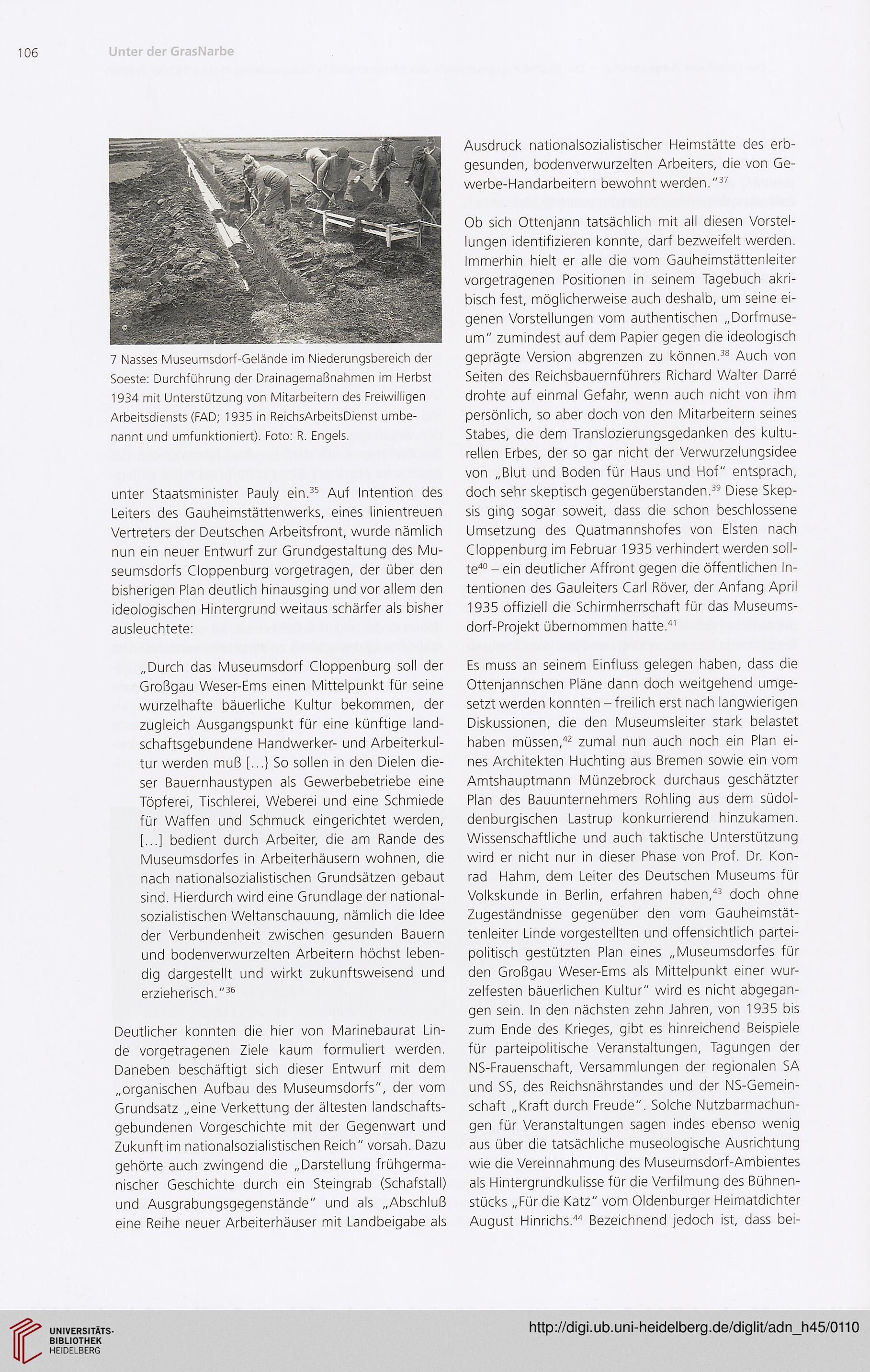

7 Nasses Museumsdorf-Gelände im Niederungsbereich der

Soeste: Durchführung der Drainagemaßnahmen im Herbst

1934 mit Unterstützung von Mitarbeitern des Freiwilligen

Arbeitsdiensts (FAD; 1935 in ReichsArbeitsDienst umbe-

nannt und umfunktioniert). Foto: R. Engels.

unter Staatsminister Pauly ein.35 Auf Intention des

Leiters des Gauheimstättenwerks, eines linientreuen

Vertreters der Deutschen Arbeitsfront, wurde nämlich

nun ein neuer Entwurf zur Grundgestaltung des Mu-

seumsdorfs Cloppenburg vorgetragen, der über den

bisherigen Plan deutlich hinausging und vor allem den

ideologischen Hintergrund weitaus schärfer als bisher

ausleuchtete:

Ausdruck nationalsozialistischer Heimstätte des erb-

gesunden, bodenverwurzelten Arbeiters, die von Ge-

werbe-Handarbeitern bewohnt werden."37

Ob sich Ottenjann tatsächlich mit all diesen Vorstel-

lungen identifizieren konnte, darf bezweifelt werden.

Immerhin hielt er alle die vom Gauheimstättenleiter

vorgetragenen Positionen in seinem Tagebuch akri-

bisch fest, möglicherweise auch deshalb, um seine ei-

genen Vorstellungen vom authentischen „Dorfmuse-

um" zumindest auf dem Papier gegen die ideologisch

geprägte Version abgrenzen zu können.38 Auch von

Seiten des Reichsbauernführers Richard Walter Darre

drohte auf einmal Gefahr, wenn auch nicht von ihm

persönlich, so aber doch von den Mitarbeitern seines

Stabes, die dem Translozierungsgedanken des kultu-

rellen Erbes, der so gar nicht der Verwurzelungsidee

von „Blut und Boden für Haus und Hof" entsprach,

doch sehr skeptisch gegenüberstanden.39 Diese Skep-

sis ging sogar soweit, dass die schon beschlossene

Umsetzung des Quatmannshofes von Elsten nach

Cloppenburg im Februar 1935 verhindert werden soll-

te40 - ein deutlicher Affront gegen die öffentlichen In-

tentionen des Gauleiters Carl Rover, der Anfang April

1935 offiziell die Schirmherrschaft für das Museums-

dorf-Projekt übernommen hatte.41

„Durch das Museumsdorf Cloppenburg soll der

Großgau Weser-Ems einen Mittelpunkt für seine

wurzelhafte bäuerliche Kultur bekommen, der

zugleich Ausgangspunkt für eine künftige land-

schaftsgebundene Handwerker- und Arbeiterkul-

tur werden muß [...} So sollen in den Dielen die-

ser Bauernhaustypen als Gewerbebetriebe eine

Töpferei, Tischlerei, Weberei und eine Schmiede

für Waffen und Schmuck eingerichtet werden,

[...] bedient durch Arbeiter, die am Rande des

Museumsdorfes in Arbeiterhäusern wohnen, die

nach nationalsozialistischen Grundsätzen gebaut

sind. Hierdurch wird eine Grundlage der national-

sozialistischen Weltanschauung, nämlich die Idee

der Verbundenheit zwischen gesunden Bauern

und bodenverwurzelten Arbeitern höchst leben-

dig dargestellt und wirkt zukunftsweisend und

erzieherisch."35

Deutlicher konnten die hier von Marinebaurat Lin-

de vorgetragenen Ziele kaum formuliert werden.

Daneben beschäftigt sich dieser Entwurf mit dem

„organischen Aufbau des Museumsdorfs", der vom

Grundsatz „eine Verkettung der ältesten landschafts-

gebundenen Vorgeschichte mit der Gegenwart und

Zukunft im nationalsozialistischen Reich" vorsah. Dazu

gehörte auch zwingend die „Darstellung frühgerma-

nischer Geschichte durch ein Steingrab (Schafstall)

und Ausgrabungsgegenstände" und als „Abschluß

eine Reihe neuer Arbeiterhäuser mit Landbeigabe als

Es muss an seinem Einfluss gelegen haben, dass die

Ottenjannschen Pläne dann doch weitgehend umge-

setztwerden konnten - freilich erst nach langwierigen

Diskussionen, die den Museumsleiter stark belastet

haben müssen,42 zumal nun auch noch ein Plan ei-

nes Architekten Huchting aus Bremen sowie ein vom

Amtshauptmann Münzebrock durchaus geschätzter

Plan des Bauunternehmers Rohling aus dem südol-

denburgischen Lastrup konkurrierend hinzukamen.

Wissenschaftliche und auch taktische Unterstützung

wird er nicht nur in dieser Phase von Prof. Dr. Kon-

rad Hahm, dem Leiter des Deutschen Museums für

Volkskunde in Berlin, erfahren haben,43 doch ohne

Zugeständnisse gegenüber den vom Gauheimstät-

tenleiter Linde vorgestellten und offensichtlich partei-

politisch gestützten Plan eines „Museumsdorfes für

den Großgau Weser-Ems als Mittelpunkt einer wur-

zelfesten bäuerlichen Kultur" wird es nicht abgegan-

gen sein. In den nächsten zehn Jahren, von 1935 bis

zum Ende des Krieges, gibt es hinreichend Beispiele

für parteipolitische Veranstaltungen, Tagungen der

NS-Frauenschaft, Versammlungen der regionalen SA

und SS, des Reichsnährstandes und der NS-Gemein-

schaft „Kraft durch Freude". Solche Nutzbarmachun-

gen für Veranstaltungen sagen indes ebenso wenig

aus über die tatsächliche museologische Ausrichtung

wie die Vereinnahmung des Museumsdorf-Ambientes

als Hintergrundkulisse für die Verfilmung des Bühnen-

stücks „Für die Katz" vom Oldenburger Heimatdichter

August Hinrichs.44 Bezeichnend jedoch ist, dass bei-

Jnter der GrasNarbe

7 Nasses Museumsdorf-Gelände im Niederungsbereich der

Soeste: Durchführung der Drainagemaßnahmen im Herbst

1934 mit Unterstützung von Mitarbeitern des Freiwilligen

Arbeitsdiensts (FAD; 1935 in ReichsArbeitsDienst umbe-

nannt und umfunktioniert). Foto: R. Engels.

unter Staatsminister Pauly ein.35 Auf Intention des

Leiters des Gauheimstättenwerks, eines linientreuen

Vertreters der Deutschen Arbeitsfront, wurde nämlich

nun ein neuer Entwurf zur Grundgestaltung des Mu-

seumsdorfs Cloppenburg vorgetragen, der über den

bisherigen Plan deutlich hinausging und vor allem den

ideologischen Hintergrund weitaus schärfer als bisher

ausleuchtete:

Ausdruck nationalsozialistischer Heimstätte des erb-

gesunden, bodenverwurzelten Arbeiters, die von Ge-

werbe-Handarbeitern bewohnt werden."37

Ob sich Ottenjann tatsächlich mit all diesen Vorstel-

lungen identifizieren konnte, darf bezweifelt werden.

Immerhin hielt er alle die vom Gauheimstättenleiter

vorgetragenen Positionen in seinem Tagebuch akri-

bisch fest, möglicherweise auch deshalb, um seine ei-

genen Vorstellungen vom authentischen „Dorfmuse-

um" zumindest auf dem Papier gegen die ideologisch

geprägte Version abgrenzen zu können.38 Auch von

Seiten des Reichsbauernführers Richard Walter Darre

drohte auf einmal Gefahr, wenn auch nicht von ihm

persönlich, so aber doch von den Mitarbeitern seines

Stabes, die dem Translozierungsgedanken des kultu-

rellen Erbes, der so gar nicht der Verwurzelungsidee

von „Blut und Boden für Haus und Hof" entsprach,

doch sehr skeptisch gegenüberstanden.39 Diese Skep-

sis ging sogar soweit, dass die schon beschlossene

Umsetzung des Quatmannshofes von Elsten nach

Cloppenburg im Februar 1935 verhindert werden soll-

te40 - ein deutlicher Affront gegen die öffentlichen In-

tentionen des Gauleiters Carl Rover, der Anfang April

1935 offiziell die Schirmherrschaft für das Museums-

dorf-Projekt übernommen hatte.41

„Durch das Museumsdorf Cloppenburg soll der

Großgau Weser-Ems einen Mittelpunkt für seine

wurzelhafte bäuerliche Kultur bekommen, der

zugleich Ausgangspunkt für eine künftige land-

schaftsgebundene Handwerker- und Arbeiterkul-

tur werden muß [...} So sollen in den Dielen die-

ser Bauernhaustypen als Gewerbebetriebe eine

Töpferei, Tischlerei, Weberei und eine Schmiede

für Waffen und Schmuck eingerichtet werden,

[...] bedient durch Arbeiter, die am Rande des

Museumsdorfes in Arbeiterhäusern wohnen, die

nach nationalsozialistischen Grundsätzen gebaut

sind. Hierdurch wird eine Grundlage der national-

sozialistischen Weltanschauung, nämlich die Idee

der Verbundenheit zwischen gesunden Bauern

und bodenverwurzelten Arbeitern höchst leben-

dig dargestellt und wirkt zukunftsweisend und

erzieherisch."35

Deutlicher konnten die hier von Marinebaurat Lin-

de vorgetragenen Ziele kaum formuliert werden.

Daneben beschäftigt sich dieser Entwurf mit dem

„organischen Aufbau des Museumsdorfs", der vom

Grundsatz „eine Verkettung der ältesten landschafts-

gebundenen Vorgeschichte mit der Gegenwart und

Zukunft im nationalsozialistischen Reich" vorsah. Dazu

gehörte auch zwingend die „Darstellung frühgerma-

nischer Geschichte durch ein Steingrab (Schafstall)

und Ausgrabungsgegenstände" und als „Abschluß

eine Reihe neuer Arbeiterhäuser mit Landbeigabe als

Es muss an seinem Einfluss gelegen haben, dass die

Ottenjannschen Pläne dann doch weitgehend umge-

setztwerden konnten - freilich erst nach langwierigen

Diskussionen, die den Museumsleiter stark belastet

haben müssen,42 zumal nun auch noch ein Plan ei-

nes Architekten Huchting aus Bremen sowie ein vom

Amtshauptmann Münzebrock durchaus geschätzter

Plan des Bauunternehmers Rohling aus dem südol-

denburgischen Lastrup konkurrierend hinzukamen.

Wissenschaftliche und auch taktische Unterstützung

wird er nicht nur in dieser Phase von Prof. Dr. Kon-

rad Hahm, dem Leiter des Deutschen Museums für

Volkskunde in Berlin, erfahren haben,43 doch ohne

Zugeständnisse gegenüber den vom Gauheimstät-

tenleiter Linde vorgestellten und offensichtlich partei-

politisch gestützten Plan eines „Museumsdorfes für

den Großgau Weser-Ems als Mittelpunkt einer wur-

zelfesten bäuerlichen Kultur" wird es nicht abgegan-

gen sein. In den nächsten zehn Jahren, von 1935 bis

zum Ende des Krieges, gibt es hinreichend Beispiele

für parteipolitische Veranstaltungen, Tagungen der

NS-Frauenschaft, Versammlungen der regionalen SA

und SS, des Reichsnährstandes und der NS-Gemein-

schaft „Kraft durch Freude". Solche Nutzbarmachun-

gen für Veranstaltungen sagen indes ebenso wenig

aus über die tatsächliche museologische Ausrichtung

wie die Vereinnahmung des Museumsdorf-Ambientes

als Hintergrundkulisse für die Verfilmung des Bühnen-

stücks „Für die Katz" vom Oldenburger Heimatdichter

August Hinrichs.44 Bezeichnend jedoch ist, dass bei-