Allgemeine Kunst-Chronik.

629

und es wurde allseitig betont, dass gegen den Tarif wie gegen

die Zusammensetzung der Kommissionen und auch dagegen,

dass die Anzahl der Arbeitskräfte die Grundlage der Steuer-

bemessung bilden solle, energisch Stellung zu nehmen sei;

es wurde bezüglich des letzteren Punktes hervorgehoben,

dass die Gewerbetreibenden die älteren Arbeiter vielfach

entlassen und überhaupt die Zahl der Arbeitskräfte auf das

denkbar, geringste Maß einschränken würden, um nur nicht

in die höhere Klasse der Steuer zu gerathen. Die Dis-

kussion dieses Gegenstandes wird im Schoße des Vereins-

vorstandes fortgesetzt, und es wird eine Resolution be-

schlossen und dem Parlamente unterbreitet werden.

München. Die Maler Besnard in Paris, Horowitz

in Budapest, Tholen in Haag und Th. Vriendt in Ant-

werpen wurden zu Ehrenmitgliedern der Kunstakademie

gewählt.

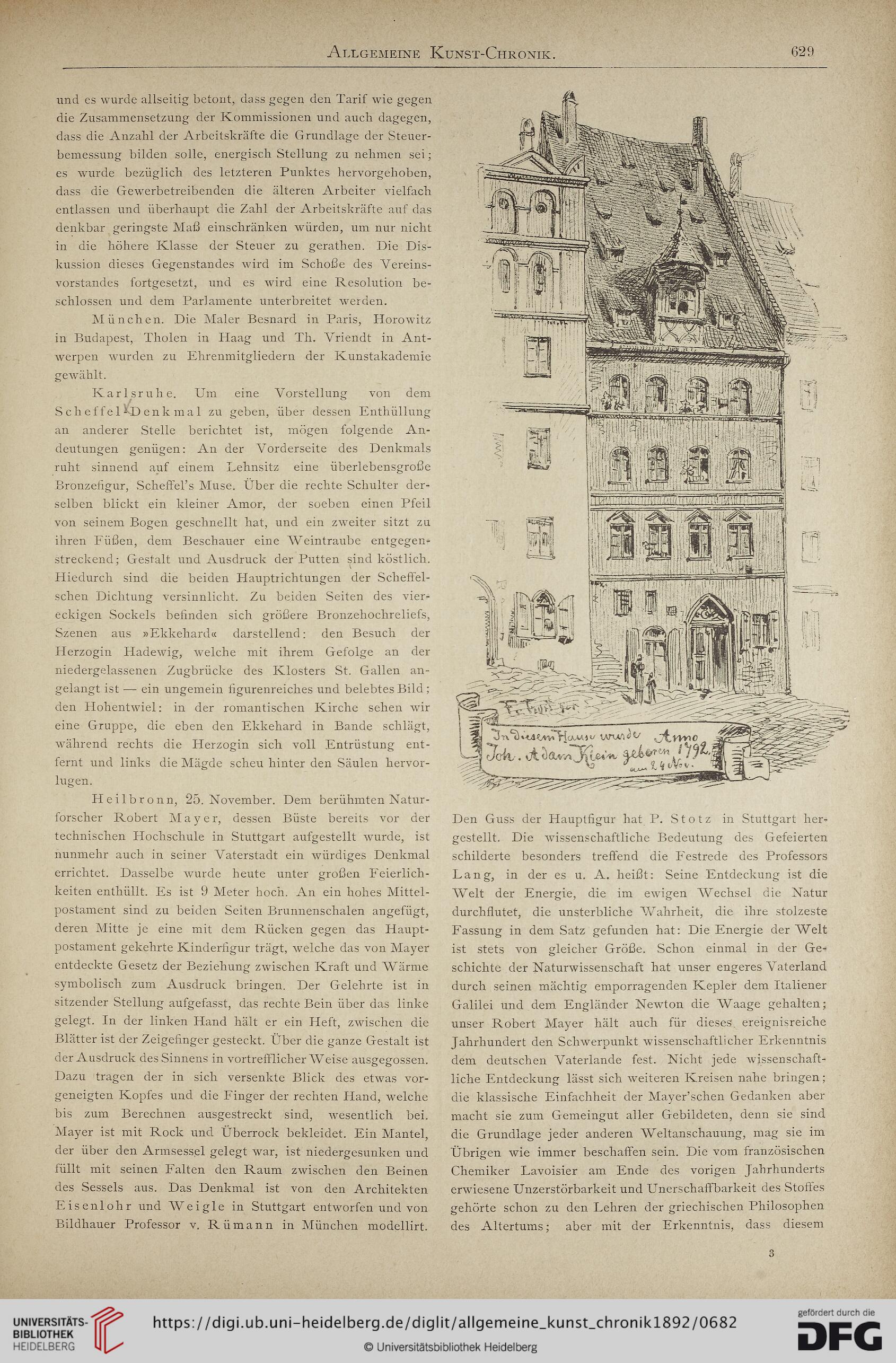

Karlsruhe. Um eine Vorstellung von dem

Scheffel ^Denkmal zu geben, über dessen Enthüllung

an anderer Stelle berichtet ist, mögen folgende An-

deutungen genügen: An der Vorderseite des Denkmals

ruht sinnend auf einem Lehnsitz eine überlebensgroße

Bronzefigur, Scheffel's Muse. Über die rechte Schulter der-

selben blickt ein kleiner Amor, der soeben einen Pfeil

von seinem Bogen geschnellt hat, und ein zweiter sitzt zu

ihren Füßen, dem Beschauer eine Weintraube entgegen-

streckend; Gestalt und Ausdruck der Putten sind köstlich.

Hiedurch sind die beiden Hauptrichtungen der Scheffel-

schen Dichtung versinnlicht. Zu beiden Seiten des vier-

eckigen Sockels befinden sich größere Bronzehochreliefs,

Szenen aus »Ekkehard« darstellend: den Besuch der

Herzogin Hadewig, welche mit ihrem Gefolge an der

niedergelassenen Zugbrücke des Klosters St. Gallen an-

gelangt ist — ein ungemein figurenreiches und belebtes Bild ;

den Hohentwiel: in der romantischen Kirche sehen wir

eine Gruppe, die eben den Ekkehard in Bande schlägt,

während rechts die Herzogin sich voll Entrüstung ent-

fernt und links die Mägde scheu hinter den Säulen hervor-

lugen.

Heilbronn, 25. November. Dem berühmten Natur-

forscher Robert Mayer, dessen Büste bereits vor der

technischen Hochschule in Stuttgart aufgestellt wurde, ist

nunmehr auch in seiner Vaterstadt ein würdiges Denkmal

errichtet. Dasselbe wurde heute unter großen Feierlich-

keiten enthüllt. Es ist 9 Meter hoch. An ein hohes Mittel-

postament sind zu beiden Seiten Brunnenschalen angefügt,

deren Mitte je eine mit dem Rücken gegen das Haupt-

postament gekehrte Kinderfigur trägt, welche das von Mayer

entdeckte Gesetz der Beziehung zwischen Kraft und Wärme

symbolisch zum Ausdruck bringen. Der Gelehrte ist in

sitzender Stellung aufgefasst, das rechte Bein über das linke

gelegt. In der linken Hand hält er ein Heft, zwischen die

Blätter ist der Zeigefinger gesteckt. Über die ganze Gestalt ist

der Ausdruck des Sinnens in vortrefflicher Weise ausgegossen.

Dazu tragen der in sich versenkte Blick des etwas vor-

geneigten Kopfes und die Finger der rechten Hand, welche

bis zum Berechnen ausgestreckt sind, wesentlich bei.

Mayer ist mit Rock und Überrock bekleidet. Ein Mantel,

der über den Armsessel gelegt war, ist niedergesunken und

füllt mit seinen Falten den Raum zwischen den Beinen

des Sessels aus. Das Denkmal ist von den Architekten

Eisenlohr und Weigle in Stuttgart entworfen und von

Bildhauer Professor v. Rümann in München modellirt.

Den Guss der Hauptfigur hat P. Stotz in Stuttgart her-

gestellt. Die wissenschaftliche Bedeutung des Gefeierten

schilderte besonders treffend die Festrede des Professors

Lang, in der es u. A. heißt: Seine Entdeckung ist die

Welt der Energie, die im ewigen Wechsel die Natur

durchflutet, die unsterbliche Wahrheit, die ihre stolzeste

Fassung in dem Satz gefunden hat: Die Energie der Welt

ist stets von gleicher Größe. Schon einmal in der Ge-

schichte der Naturwissenschaft hat unser engeres Vaterland

durch seinen mächtig emporragenden Kepler dem Italiener

Galilei und dem Engländer Newton die Waage gehalten;

unser Robert Mayer hält auch für dieses, ereignisreiche

Jahrhundert den Schwerpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis

dem deutschen Vaterlande fest. Nicht jede wissenschaft-

liche Entdeckung lässt sich weiteren Kreisen nahe bringen;

die klassische Einfachheit der Mayer'schen Gedanken aber

macht sie zum Gemeingut aller Gebildeten, denn sie sind

die Grundlage jeder anderen Weltanschauung, mag sie im

Übrigen wie immer beschaffen sein. Die vom französischen

Chemiker Lavoisier am Ende des vorigen Jahrhunderts

erwiesene Unzerstörbarkeit und Ünerschaffbarkeit des Stoffes

gehörte schon zu den Lehren der griechischen Philosophen

des Altertums; aber mit der Erkenntnis, dass diesem

3

629

und es wurde allseitig betont, dass gegen den Tarif wie gegen

die Zusammensetzung der Kommissionen und auch dagegen,

dass die Anzahl der Arbeitskräfte die Grundlage der Steuer-

bemessung bilden solle, energisch Stellung zu nehmen sei;

es wurde bezüglich des letzteren Punktes hervorgehoben,

dass die Gewerbetreibenden die älteren Arbeiter vielfach

entlassen und überhaupt die Zahl der Arbeitskräfte auf das

denkbar, geringste Maß einschränken würden, um nur nicht

in die höhere Klasse der Steuer zu gerathen. Die Dis-

kussion dieses Gegenstandes wird im Schoße des Vereins-

vorstandes fortgesetzt, und es wird eine Resolution be-

schlossen und dem Parlamente unterbreitet werden.

München. Die Maler Besnard in Paris, Horowitz

in Budapest, Tholen in Haag und Th. Vriendt in Ant-

werpen wurden zu Ehrenmitgliedern der Kunstakademie

gewählt.

Karlsruhe. Um eine Vorstellung von dem

Scheffel ^Denkmal zu geben, über dessen Enthüllung

an anderer Stelle berichtet ist, mögen folgende An-

deutungen genügen: An der Vorderseite des Denkmals

ruht sinnend auf einem Lehnsitz eine überlebensgroße

Bronzefigur, Scheffel's Muse. Über die rechte Schulter der-

selben blickt ein kleiner Amor, der soeben einen Pfeil

von seinem Bogen geschnellt hat, und ein zweiter sitzt zu

ihren Füßen, dem Beschauer eine Weintraube entgegen-

streckend; Gestalt und Ausdruck der Putten sind köstlich.

Hiedurch sind die beiden Hauptrichtungen der Scheffel-

schen Dichtung versinnlicht. Zu beiden Seiten des vier-

eckigen Sockels befinden sich größere Bronzehochreliefs,

Szenen aus »Ekkehard« darstellend: den Besuch der

Herzogin Hadewig, welche mit ihrem Gefolge an der

niedergelassenen Zugbrücke des Klosters St. Gallen an-

gelangt ist — ein ungemein figurenreiches und belebtes Bild ;

den Hohentwiel: in der romantischen Kirche sehen wir

eine Gruppe, die eben den Ekkehard in Bande schlägt,

während rechts die Herzogin sich voll Entrüstung ent-

fernt und links die Mägde scheu hinter den Säulen hervor-

lugen.

Heilbronn, 25. November. Dem berühmten Natur-

forscher Robert Mayer, dessen Büste bereits vor der

technischen Hochschule in Stuttgart aufgestellt wurde, ist

nunmehr auch in seiner Vaterstadt ein würdiges Denkmal

errichtet. Dasselbe wurde heute unter großen Feierlich-

keiten enthüllt. Es ist 9 Meter hoch. An ein hohes Mittel-

postament sind zu beiden Seiten Brunnenschalen angefügt,

deren Mitte je eine mit dem Rücken gegen das Haupt-

postament gekehrte Kinderfigur trägt, welche das von Mayer

entdeckte Gesetz der Beziehung zwischen Kraft und Wärme

symbolisch zum Ausdruck bringen. Der Gelehrte ist in

sitzender Stellung aufgefasst, das rechte Bein über das linke

gelegt. In der linken Hand hält er ein Heft, zwischen die

Blätter ist der Zeigefinger gesteckt. Über die ganze Gestalt ist

der Ausdruck des Sinnens in vortrefflicher Weise ausgegossen.

Dazu tragen der in sich versenkte Blick des etwas vor-

geneigten Kopfes und die Finger der rechten Hand, welche

bis zum Berechnen ausgestreckt sind, wesentlich bei.

Mayer ist mit Rock und Überrock bekleidet. Ein Mantel,

der über den Armsessel gelegt war, ist niedergesunken und

füllt mit seinen Falten den Raum zwischen den Beinen

des Sessels aus. Das Denkmal ist von den Architekten

Eisenlohr und Weigle in Stuttgart entworfen und von

Bildhauer Professor v. Rümann in München modellirt.

Den Guss der Hauptfigur hat P. Stotz in Stuttgart her-

gestellt. Die wissenschaftliche Bedeutung des Gefeierten

schilderte besonders treffend die Festrede des Professors

Lang, in der es u. A. heißt: Seine Entdeckung ist die

Welt der Energie, die im ewigen Wechsel die Natur

durchflutet, die unsterbliche Wahrheit, die ihre stolzeste

Fassung in dem Satz gefunden hat: Die Energie der Welt

ist stets von gleicher Größe. Schon einmal in der Ge-

schichte der Naturwissenschaft hat unser engeres Vaterland

durch seinen mächtig emporragenden Kepler dem Italiener

Galilei und dem Engländer Newton die Waage gehalten;

unser Robert Mayer hält auch für dieses, ereignisreiche

Jahrhundert den Schwerpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis

dem deutschen Vaterlande fest. Nicht jede wissenschaft-

liche Entdeckung lässt sich weiteren Kreisen nahe bringen;

die klassische Einfachheit der Mayer'schen Gedanken aber

macht sie zum Gemeingut aller Gebildeten, denn sie sind

die Grundlage jeder anderen Weltanschauung, mag sie im

Übrigen wie immer beschaffen sein. Die vom französischen

Chemiker Lavoisier am Ende des vorigen Jahrhunderts

erwiesene Unzerstörbarkeit und Ünerschaffbarkeit des Stoffes

gehörte schon zu den Lehren der griechischen Philosophen

des Altertums; aber mit der Erkenntnis, dass diesem

3