70

MISCELLANEA

tata dallo stesso sig. Balzano. Or la eliminazione di

questo artista fa sorgere subito il dubbio, se, cioè,

l’autore delle sei sculture in discussione sia o no Ni-

cola di Guardiagrele.

Senza riandare le minuziose descrizioni stampate, 1 1

e senza l’idea di intervento in una questione arti-

stica, che si dibatte fra gente dotta, mi permetto di

osservare che fra le sculture in pietra e gli sbalzi

argentei corre parecchio. D’accordo su quanto riguarda

il concetto delle composizioni e la distribuzione delle

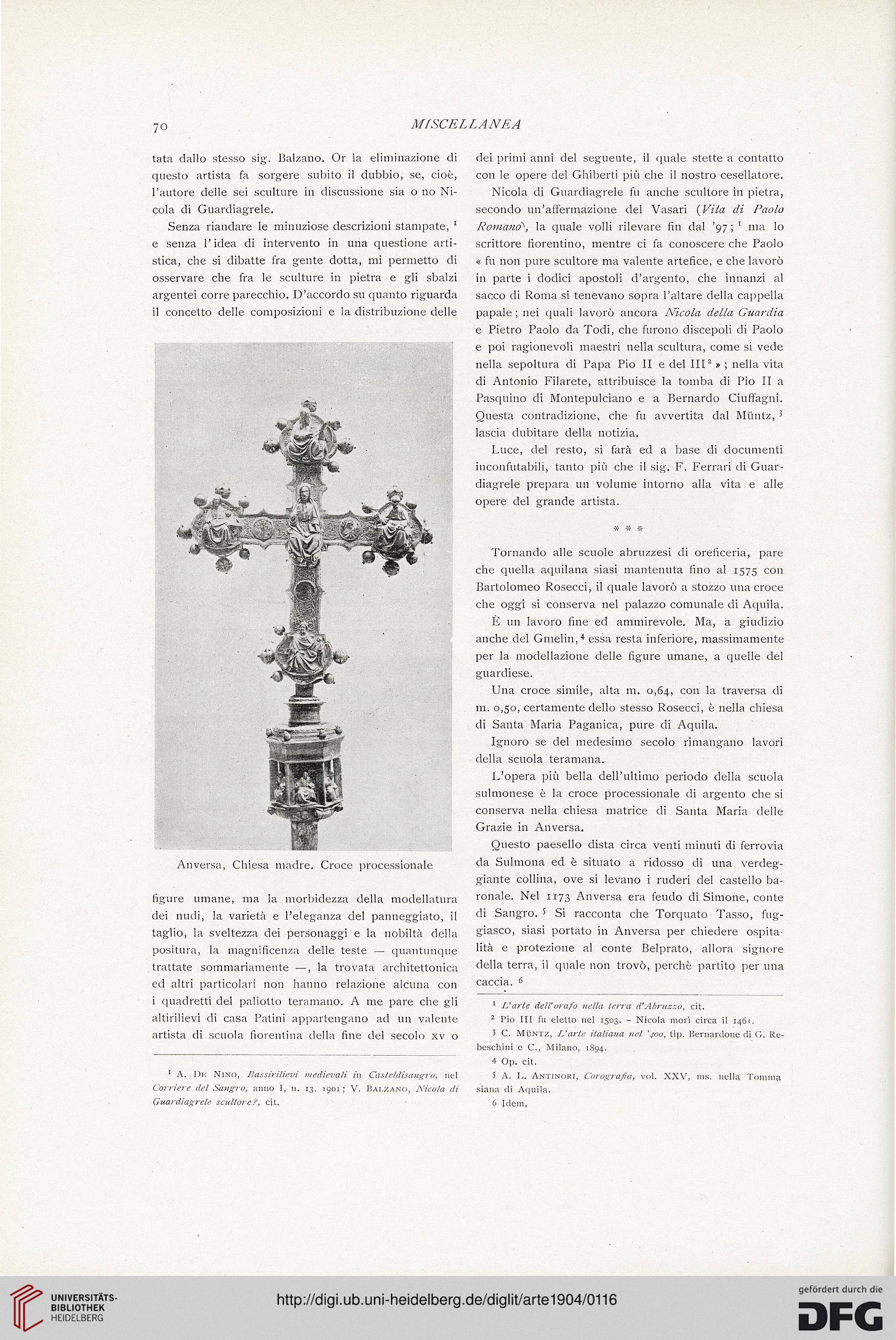

Anversa, Chiesa madre. Croce processionale

figure umane, ma la morbidezza della modellatura

dei nudi, la varietà e l’eleganza del panneggiato, il

taglio, la sveltezza dei personaggi e la nobiltà della

positura, la magnificenza delle teste — quantunque

trattate sommariamente —, la trovata architettonica

ed altri particolari non hanno relazione alcuna con

i quadretti del paliotto teramano. A me pare che gli

altirilievi di casa Patini appartengano ad un valente

artista di scuola fiorentina della fine del secolo xv o

1 A. ])k Nino, Jtassirilievi medievali in Casteldisangvo, nel

Corriere del Sangro, anno I, il. 13, 1901; V. Balzano, Nicola di

Guardiagrele scultore f, cit,

dei primi anni del seguente, il quale stette a contatto

con le opere del Ghiberti più che il nostro cesellatore.

Nicola di Guardiagrele fu anche scultore in pietra,

secondo un’affermazione del Vasari (Vita di Paolo

Romano\ la quale volli rilevare fin dal '97 ; 1 ma lo

scrittore fiorentino, mentre ci fa conoscere che Paolo

« fu non pure scultore ma valente artefice, e che lavorò

in parte i dodici apostoli d’argento, che innanzi al

sacco di Roma si tenevano sopra l’altare della cappella

papale; nei quali lavorò ancora Nicola della Guardia

e Pietro Paolo da Todi, che furono discepoli di Paolo

e poi ragionevoli maestri nella scultura, come si vede

nella sepoltura di Papa Pio II e del III2 » ; nella vita

di Antonio Filarete, attribuisce la tomba di Pio II a

Pasquino di Montepulciano e a Bernardo Ciuffagni.

Questa contradizione, che fu avvertita dal Muntz, 3

lascia dubitare della notizia.

Luce, del resto, si farà ed a base di documenti

inconfutabili, tanto più che il sig. F. Ferrari di Guar-

diagrele prepara un volume intorno alla vita e alle

opere del grande artista.

* * *

Tornando alle scuole abruzzesi di oreficeria, pare

che quella aquilana siasi mantenuta fino al 1575 con

Bartolomeo Rosecci, il quale lavorò a stozzo una croce

che oggi si conserva nel palazzo comunale di Aquila.

È un lavoro fine ed ammirevole. Ma, a giudizio

anche del Gmelin,4essa resta inferiore, massimamente

per la modellazione delle figure umane, a quelle del

guardiese.

Una croce simile, alta m. 0,64, con la traversa di

m. 0,50, certamente dello stesso Rosecci, è nella chiesa

di Santa Maria Paganica, pure di Aquila.

Ignoro se del medesimo secolo rimangano lavori

della scuola teramana.

L’opera più bella dell’ultimo periodo della scuola

sulmonese è la croce processionale di argento che si

conserva nella chiesa matrice di Santa Maria delle

Grazie in Anversa.

Questo paesello dista circa venti minuti di ferrovia

da Sulmona ed è situato à ridosso di una verdeg-

giante collina, ove si levano i ruderi del castello ba-

ronale. Nel 1173 Anversa era feudo di Simone, conte

di Sangro. 5 Si racconta che Torquato Tasso, fug-

giasco, siasi portato in Anversa per chiedere ospita-

lità e protezione al conte Belprato, allora signore

della terra, il quale non trovò, perchè partito per una

caccia. 6

1 L'arte dell'orafo nella terra d'Abruzzo, cit.

2 Pio III fu eletto nel 1503. - Nicola morì circa il 1461.

3 C. Muntz, L’arte italiana nel '400, tip. Bernardone di G. Re-

beschini e C., Milano, 1894.

4 Op. cit.

5 A. L. Antinori, Corografia, voi. XXV, ms. nella Tomma

siana di Aquila.

6 Idem,

MISCELLANEA

tata dallo stesso sig. Balzano. Or la eliminazione di

questo artista fa sorgere subito il dubbio, se, cioè,

l’autore delle sei sculture in discussione sia o no Ni-

cola di Guardiagrele.

Senza riandare le minuziose descrizioni stampate, 1 1

e senza l’idea di intervento in una questione arti-

stica, che si dibatte fra gente dotta, mi permetto di

osservare che fra le sculture in pietra e gli sbalzi

argentei corre parecchio. D’accordo su quanto riguarda

il concetto delle composizioni e la distribuzione delle

Anversa, Chiesa madre. Croce processionale

figure umane, ma la morbidezza della modellatura

dei nudi, la varietà e l’eleganza del panneggiato, il

taglio, la sveltezza dei personaggi e la nobiltà della

positura, la magnificenza delle teste — quantunque

trattate sommariamente —, la trovata architettonica

ed altri particolari non hanno relazione alcuna con

i quadretti del paliotto teramano. A me pare che gli

altirilievi di casa Patini appartengano ad un valente

artista di scuola fiorentina della fine del secolo xv o

1 A. ])k Nino, Jtassirilievi medievali in Casteldisangvo, nel

Corriere del Sangro, anno I, il. 13, 1901; V. Balzano, Nicola di

Guardiagrele scultore f, cit,

dei primi anni del seguente, il quale stette a contatto

con le opere del Ghiberti più che il nostro cesellatore.

Nicola di Guardiagrele fu anche scultore in pietra,

secondo un’affermazione del Vasari (Vita di Paolo

Romano\ la quale volli rilevare fin dal '97 ; 1 ma lo

scrittore fiorentino, mentre ci fa conoscere che Paolo

« fu non pure scultore ma valente artefice, e che lavorò

in parte i dodici apostoli d’argento, che innanzi al

sacco di Roma si tenevano sopra l’altare della cappella

papale; nei quali lavorò ancora Nicola della Guardia

e Pietro Paolo da Todi, che furono discepoli di Paolo

e poi ragionevoli maestri nella scultura, come si vede

nella sepoltura di Papa Pio II e del III2 » ; nella vita

di Antonio Filarete, attribuisce la tomba di Pio II a

Pasquino di Montepulciano e a Bernardo Ciuffagni.

Questa contradizione, che fu avvertita dal Muntz, 3

lascia dubitare della notizia.

Luce, del resto, si farà ed a base di documenti

inconfutabili, tanto più che il sig. F. Ferrari di Guar-

diagrele prepara un volume intorno alla vita e alle

opere del grande artista.

* * *

Tornando alle scuole abruzzesi di oreficeria, pare

che quella aquilana siasi mantenuta fino al 1575 con

Bartolomeo Rosecci, il quale lavorò a stozzo una croce

che oggi si conserva nel palazzo comunale di Aquila.

È un lavoro fine ed ammirevole. Ma, a giudizio

anche del Gmelin,4essa resta inferiore, massimamente

per la modellazione delle figure umane, a quelle del

guardiese.

Una croce simile, alta m. 0,64, con la traversa di

m. 0,50, certamente dello stesso Rosecci, è nella chiesa

di Santa Maria Paganica, pure di Aquila.

Ignoro se del medesimo secolo rimangano lavori

della scuola teramana.

L’opera più bella dell’ultimo periodo della scuola

sulmonese è la croce processionale di argento che si

conserva nella chiesa matrice di Santa Maria delle

Grazie in Anversa.

Questo paesello dista circa venti minuti di ferrovia

da Sulmona ed è situato à ridosso di una verdeg-

giante collina, ove si levano i ruderi del castello ba-

ronale. Nel 1173 Anversa era feudo di Simone, conte

di Sangro. 5 Si racconta che Torquato Tasso, fug-

giasco, siasi portato in Anversa per chiedere ospita-

lità e protezione al conte Belprato, allora signore

della terra, il quale non trovò, perchè partito per una

caccia. 6

1 L'arte dell'orafo nella terra d'Abruzzo, cit.

2 Pio III fu eletto nel 1503. - Nicola morì circa il 1461.

3 C. Muntz, L’arte italiana nel '400, tip. Bernardone di G. Re-

beschini e C., Milano, 1894.

4 Op. cit.

5 A. L. Antinori, Corografia, voi. XXV, ms. nella Tomma

siana di Aquila.

6 Idem,