7)7 GIAN GIROLAMO SAVOLDO 167

caselle e poi il Layard, poiché nulla di simile esiste all'Accademia di Venezia. La tro-

viamo più tardi elencata dal Berenson fra le altre del Savoldo, sotto l'errato titolo

di 5. Gerolamo nel deserto; e ad essa si riferì artche il Von Fabriczy in una recensione

al saggio del Jacobsen, il quale non l'aveva citata. Basta uno sguardo superficiale per

rivelarci l'identità della mano e dell'epoca. Lo schema è lo stesso della tavola veneziana

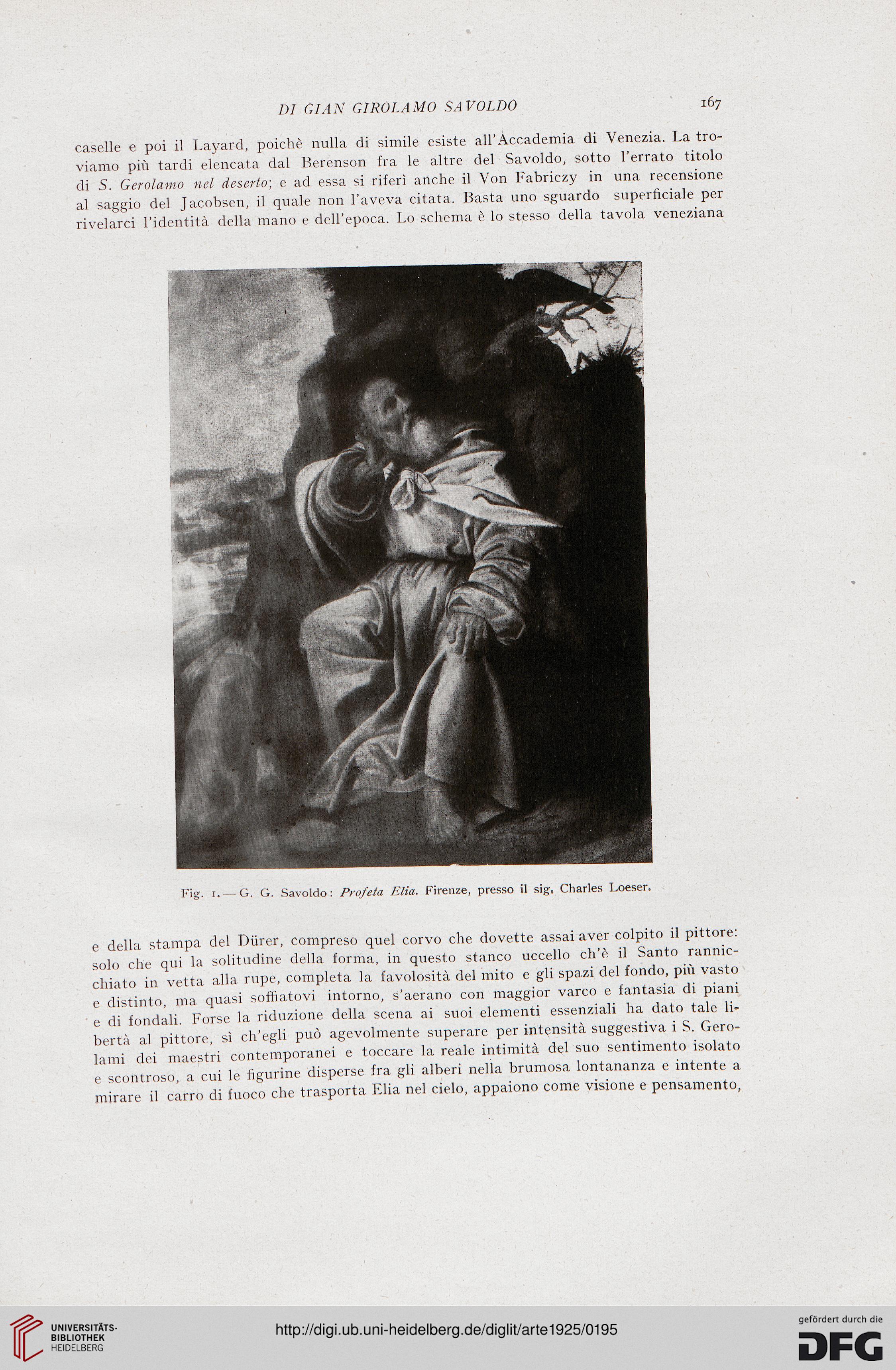

Fig. 1. — G. G. Savoldo: Profeta Elia. Firenze, presso il sig. Charles Loeser.

e della stampa del Diirer, compreso quel corvo che dovette assai aver colpito il pittore:

solo che qui la solitudine della forma, in questo stanco uccello ch'è il Santo rannic-

chiato in vetta alla rupe, completa la favolosità del mito e gli spazi del fondo, più vasto

e distinto, ma quasi soffiatovi intorno, s'aerano con maggior varco e fantasia di piani

e di fondali. Forse la riduzione della scena ai suoi elementi essenziali ha dato tale li-

bertà al pittore, sì ch'egli può agevolmente superare per intensità suggestiva i S. Gero-

lami dei maestri contemporanei e toccare la reale intimità del suo sentimento isolato

e scontroso, a cui le figurine disperse fra gli alberi nella brumosa lontananza e intente a

mirare il carro di fuoco che trasporta Elia nel cielo, appaiono come visione e pensamento,

caselle e poi il Layard, poiché nulla di simile esiste all'Accademia di Venezia. La tro-

viamo più tardi elencata dal Berenson fra le altre del Savoldo, sotto l'errato titolo

di 5. Gerolamo nel deserto; e ad essa si riferì artche il Von Fabriczy in una recensione

al saggio del Jacobsen, il quale non l'aveva citata. Basta uno sguardo superficiale per

rivelarci l'identità della mano e dell'epoca. Lo schema è lo stesso della tavola veneziana

Fig. 1. — G. G. Savoldo: Profeta Elia. Firenze, presso il sig. Charles Loeser.

e della stampa del Diirer, compreso quel corvo che dovette assai aver colpito il pittore:

solo che qui la solitudine della forma, in questo stanco uccello ch'è il Santo rannic-

chiato in vetta alla rupe, completa la favolosità del mito e gli spazi del fondo, più vasto

e distinto, ma quasi soffiatovi intorno, s'aerano con maggior varco e fantasia di piani

e di fondali. Forse la riduzione della scena ai suoi elementi essenziali ha dato tale li-

bertà al pittore, sì ch'egli può agevolmente superare per intensità suggestiva i S. Gero-

lami dei maestri contemporanei e toccare la reale intimità del suo sentimento isolato

e scontroso, a cui le figurine disperse fra gli alberi nella brumosa lontananza e intente a

mirare il carro di fuoco che trasporta Elia nel cielo, appaiono come visione e pensamento,