RAVENNA E I PRINCÌPI COMPOSITIVI DELL'ARTE BIZANTINA 207

Asia Minore sono molto meno chiare di forma e

d'effetto più complesso, simile alle costruzioni cen-

trali: con archi sopraelevati, con tre absidi, con de-

corazioni di colonnette entro l'abside, con spro-

porzione nelle arcate, non di rado con cupola.

Oltre ad essere così evitato all'osservatore di

rappresentarsi una forma geometrica con le conse-

guenti idee di grandezza e di proporzione, egli è

invitato a fermarsi proprio alla superficie dei muri;

tanto più che di qui parte un potente appello, l'or-

namento colorato di cui diremo in seguito, ma che

Se guardiamo ora le membrature architettoniche,

ogni cosa è già nota: colonne, arcate, pilastri, cor-

nici, come negli edifici classici. Si stenta tuttavia

a riconoscerli: bisogna interrogarli ad uno ad uno.

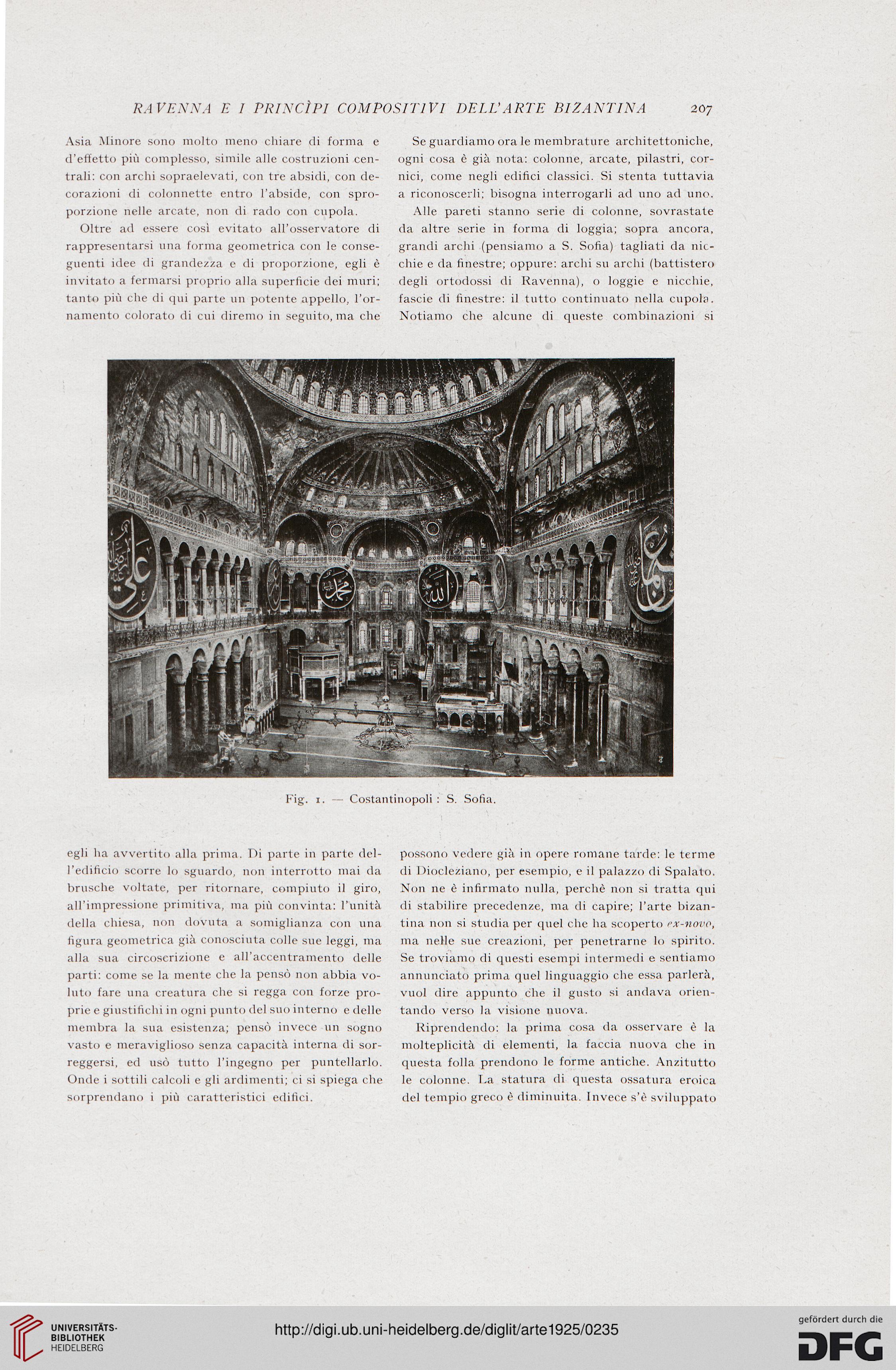

Alle pareti stanno serie di colonne, sovrastate

da altre serie in forma di loggia; sopra ancora,

grandi archi (pensiamo a S. Sofia) tagliati da nic-

chie e da finestre; oppure: archi su archi (battistero

degli ortodossi di Ravenna), o loggie e nicchie,

fascie di finestre: il tutto continuato nella cupola.

Notiamo che alcune di queste combinazioni si

Fig. 1. — Costantinopoli : S. Sofia.

egli ha avvertito alla prima. Di parte in parte del-

l'edificio scorre lo sguardo, non interrotto mai da

brusche voltate, per ritornare, compiuto il giro,

all'impressione primitiva, ma più convinta: l'unità

della chiesa, non dovuta a somiglianza con una

figura geometrica già conosciuta colle sue leggi, ma

alla sua circoscrizione e all'accentramento delle

parti: come se la mente che la pensò non abbia vo-

luto fare una creatura che si regga con forze pro-

prie e giustifichi in ogni punto del suo interno e delle

membra la sua esistenza; pensò invece un sógno

vasto e meraviglioso senza capacità interna di sor-

reggersi, ed usò tutto l'ingegno per puntellarlo.

Onde i sottili calcoli e gli ardimenti; ci si spiega che

sorprendano i più caratteristici edifici.

possono vedere già in opere romane tarde: le terme

di Diocleziano, per esempio, e il palazzo di Spalato.

Non ne è infirmato nulla, perchè non si tratta qui

di stabilire precedenze, ma di capire; l'arte bizan-

tina non si studia per quel che ha scoperto rx-novo,

ma nelle sue creazioni, per penetrarne lo spirito.

Se troviamo di questi esempi intermedi e sentiamo

annunciato prima quel linguaggio che essa parlerà,

vuol dire appunto che il gusto si andava orien-

tando verso la visione nuova.

Riprendendo: la prima cosa da osservare è la

molteplicità di elementi, la faccia nuova che in

questa folla prendono le forme antiche. Anzitutto

le colonne. La statura di questa ossatura eroica

del tempio greco è diminuita. Invece s'è sviluppato

Asia Minore sono molto meno chiare di forma e

d'effetto più complesso, simile alle costruzioni cen-

trali: con archi sopraelevati, con tre absidi, con de-

corazioni di colonnette entro l'abside, con spro-

porzione nelle arcate, non di rado con cupola.

Oltre ad essere così evitato all'osservatore di

rappresentarsi una forma geometrica con le conse-

guenti idee di grandezza e di proporzione, egli è

invitato a fermarsi proprio alla superficie dei muri;

tanto più che di qui parte un potente appello, l'or-

namento colorato di cui diremo in seguito, ma che

Se guardiamo ora le membrature architettoniche,

ogni cosa è già nota: colonne, arcate, pilastri, cor-

nici, come negli edifici classici. Si stenta tuttavia

a riconoscerli: bisogna interrogarli ad uno ad uno.

Alle pareti stanno serie di colonne, sovrastate

da altre serie in forma di loggia; sopra ancora,

grandi archi (pensiamo a S. Sofia) tagliati da nic-

chie e da finestre; oppure: archi su archi (battistero

degli ortodossi di Ravenna), o loggie e nicchie,

fascie di finestre: il tutto continuato nella cupola.

Notiamo che alcune di queste combinazioni si

Fig. 1. — Costantinopoli : S. Sofia.

egli ha avvertito alla prima. Di parte in parte del-

l'edificio scorre lo sguardo, non interrotto mai da

brusche voltate, per ritornare, compiuto il giro,

all'impressione primitiva, ma più convinta: l'unità

della chiesa, non dovuta a somiglianza con una

figura geometrica già conosciuta colle sue leggi, ma

alla sua circoscrizione e all'accentramento delle

parti: come se la mente che la pensò non abbia vo-

luto fare una creatura che si regga con forze pro-

prie e giustifichi in ogni punto del suo interno e delle

membra la sua esistenza; pensò invece un sógno

vasto e meraviglioso senza capacità interna di sor-

reggersi, ed usò tutto l'ingegno per puntellarlo.

Onde i sottili calcoli e gli ardimenti; ci si spiega che

sorprendano i più caratteristici edifici.

possono vedere già in opere romane tarde: le terme

di Diocleziano, per esempio, e il palazzo di Spalato.

Non ne è infirmato nulla, perchè non si tratta qui

di stabilire precedenze, ma di capire; l'arte bizan-

tina non si studia per quel che ha scoperto rx-novo,

ma nelle sue creazioni, per penetrarne lo spirito.

Se troviamo di questi esempi intermedi e sentiamo

annunciato prima quel linguaggio che essa parlerà,

vuol dire appunto che il gusto si andava orien-

tando verso la visione nuova.

Riprendendo: la prima cosa da osservare è la

molteplicità di elementi, la faccia nuova che in

questa folla prendono le forme antiche. Anzitutto

le colonne. La statura di questa ossatura eroica

del tempio greco è diminuita. Invece s'è sviluppato