Heft 4.

kloſter.

(Siehe das Bild auf Seite 96.)

en Namen Trappiſten führen bekanntlich die Mönche des

aus der Abtei La Trappe in Frankreich hervorgegangenen

geiſtlichen Ordens. Diese Abtei gehörte bis zu ihrer Neu-

gestaltung zum Orden der Ciſtercienſer; deren Regel dünkte

jedoch Dominique Armand Jean Lebouthillier de Rancé, der

1665 Abt von La Trappe wurde, viel zu mild. Er reformierte

sie und steigerte ihre noch gegenwärtig streng innegehaltenen

Bestimmungen bis zur größten Härte. Die Zeit des Tages,

welche die Ordensbrüder nicht mit Beten und Messe lesen

verbringen, müſsen sie harter Arbeit, meiſt auf dem Felde,

und ſchweigender Betrachtung widmen. Ihre Gedanken sollen

stets auf Buße und Tod gerichtet sein, deswegen darf, außer

den gottesdienstlichen Gebeten und Gesängen und den not-

wendigsten Mitteilungen während der Arbeit, kein Wort über

ihre Lippen kommen; durch Zeichen geben sie einander ihre

Wünſche zu erkennen. Ihre Nahrung besteht in Brot, Früchten,

Gemüsen und Wasser; Fleiſch, Wein und Bier ſind ihnen gänzlich

untersagt. Wenn ein Neuling an die Pforte eines Trappiſten-

kloſters klopft, um Aufnahme in den Orden zu ſuchen, der

ſo strenge Anforderungen an ſeine Mitglieder stellt, so richtet

der ihm öffnende Bruder Pförtner an ihn die traditionelle

Frage: „Mein Freund, wozu bist du hergekommen?!" Nach-

dem dieser seinen Wunſch kundgegeben, wird er vor den Su-

perior geführt, der ihn nun eingehend befragt, um zu er-

forſchen, ob der Neuling wirklich Beruf zum Trappiſtenleben

in sich fühlt und sein Be-

. gehren ernſt meint. Wenn

dies der Fall iſt, so wird

er in eines der Fremden-

zimmer gebracht, wo er inen

Monat bis sechs Wochen

bleiben muß; er behält wähe

rend dieser Zeit noch die

mitgebrachten. weltlichen

Kleider und hat ſich der für

Güſte des Klosters vorge-

ſchriebenen Regel zu unter-

werfen. Beharrt er nach

dieſer Vorbereitungs- und

Prüfungszeit auf seinem Be-

gehren, hat er den Beweis

dafür geliefert, daß er ein

würdiges Mitglied der Klo-

stergemeinde werden wird,

und besitzt er außerdem eine

feſte Geſundheit, die ihm ge-

ſtattet, die harte Ordens-

regel zu ertragen, dann wird

ihm gestattet, in die Reihe

der Novizen einzutreten. Ge-

wöhnlich wird eine derartige

Aufnahme am Morgen ir-

gend eines hohen kirchlichen

Festes, zum Beiſpiel Ostern,

Pfingsten, Weihnachten

u. s. w., vollzogen. Der No-

vizenmeiſter geleitet den

Neuling in den Kapitelsaal,

in dem alle Angehörigen des

Klosters versammelt ſsind.

Er kniet vor dem Superior

nieder und berührt die Stirn

mit dem Boden, worauf

jener ihn fragt: „Was ſu-

cheſt du ?’ — „Die Barm-

herzigkeit Gottes und die

des Ordens,“ lautet die Ant-

wort. Hierauf richtet der Superior eine Ermahnung an ihn

- und läßt ihn zum Schluß das Versprechen ablegen, die Or-

densregel treu zu befolgen. Dann werden die für ihn be:

stimmten klösterlichen Gewänder: Kutte, Skapulier, Gürtel

u. s. w. gesegnet und ihm angelegt, während ein Bruder seine

abgelegten Oberkleider fortträgt (siehe unser Bild auf S. 96).

Ein gemeinsames Gebet der Kloſtergemeinde für den Novizen,

der bei dieſer Gelegenheit auch einen Ordensnamen erhält,

beschließt den feierlichen Akt. Nach Ablauf des Noviziats steht

es dem Novizen frei, das Kloster wieder zu verlassen, oder

aber ,„Profeß zu thun“, das heißt sich durch Eidesleiſtung

zur Befolgung der Ordensregeln zu verpflichten.

Spiele der Landmädchen in Holltein.

(Siehe die 2 Bilder auf Seite 97.)

D'! kerndeutsche, dem niedersächſiſchen Stamme angehörige

Bevölkerung der preußiſchen Provinz Schleswig-Holstein

iſt nicht lebhafter Art, wie der Rheinländer, oder zu Sang

und Tanz allezeit aufgelegt, wie der Oberbayer, sondern

nüchtern, etwas schwerfällig und wortkarg, aber an öffent-

lichen Luſtbarkeiten und Volksfesten fehlt es nicht. Jn Hol-

stein iſt es ſogar Sitte, daß die Knechte und Dihrns (Mägde)

allſommerlich ihr „Gelag", das heißt ihr Fest ausgerichtet

bekommen, wobei Spiel und Tanz nie fehlen darf. Das

eine Jahr sind die Knechte, das nächste die Dihrns an der

Reihe. Die Knechte wählen gewöhnlich als Spiel das Ring-

reiten, die Dihrns dagegen Buttelſmieten (Flaſchenwerfen),

Satcklopen oder Pottsſlagen (Topfschlagen). Sie laden dazu die

Knechte als Helfer, Zuſchauer und Tänzer ein. Die Knechte

tragen dabei kurze leinene Jacken (sofern sie nicht in Hemds-

ärmeln kommen) und die Mützen auf dem Kopfe. Das ist uner-

läßlich. Wer sich erdreiſten würde, mit dem Filz- oder Strohhut

zu erscheinen, dem würde man ſchön heimleuchten. Solche eti-

kettewidrige Kopfbedeckung darf ſich nur ein verheirateter Mann

Das Buch für Alle.

: . . .: .. {, . | erlauben, der nicht mehr mitzählt. Die Mädchen erscheinen

Einkleidung eines Novizen in einem Trappiſten-

in der hübſchen landesüblichen Tracht, in der die drallen

Gestalten gut zur Geltung kommen: enganliegender Jacke

mit kurzen Puffärmeln aus schwarzem oder doch dunklem

Sammet, eigenangefertigtem Wollenrock mit buntfarbigen

Längsstreifen und unten einigen dunklen Querstreifen, dar-

über eine weiße Schürze. Der Kopf ist unbedeckt. Eine

kahle Viehweide vor dem Dorfe wird als Spielplay ausersehen.

Dieses Jahr sind die Dihrns an der Reihe, sie haben ihr

Gelag. Der Sonntagnachmittag, von allen freudig erwartet,

iſt gekommen, und das ,„Buttelſmieten“ beginnt. An einem

laubgeschmückten Gerüſt baumelt eine Flaſche, eine Strecke

davon iſt ein Pfahl eingeſchlagen und ein Haufen Steine

aufgeſchichte. Dort nehmen Lina, Mieke, Dorte, Stina,

Karline, Gret und wie die Dihrns alle heißen, Aufstellung,

und durch das Los wird die Reihenfolge der Werferinnen

entschieden. Dann beginnt der Wettkampf, die Zuſchauer

würzen ihn durch ihre Scherzworte. In der Flaſche ſteckt

ein Zettel, der den Gewinn angiebt. Das Mädchen, das die

Flaſche durch ihren Steinwurf zertrümmert, erhält den Ge-

winn (siehe das obere Bild auf S. 97). Schwieriger ist das

Sacklopen. Jede Magd bringt einen Kornsſack von ihrem

Dienstherrn mit, deſſen Name auch darauf steht, wie das

untere Bild auf S. 97 zeigt. Die Füße werden in die unteren

Zipfel des Sackes gesteckt, der Rand feſt mit den Händen

gepackt, und dann heißt es: „Schnell vorwärts! Dem Ziele

zu!“ Das Sacklaufen will vorher tüchtig geübt ſein, ſonſt

liegt man schon beim zweiten Schritt auf der Nase. Peter

Pietſch hält den mit Bändern und Blumen geschmückten Stab

am Ablaufplatze, rechts und links von der Rennbahn haben ſich

die Zuſchauer aufgestellt. Unter Hurra, Jauchzen und allerlei

| s

raste S LV H |

§. D; tet: r

e ;

f M

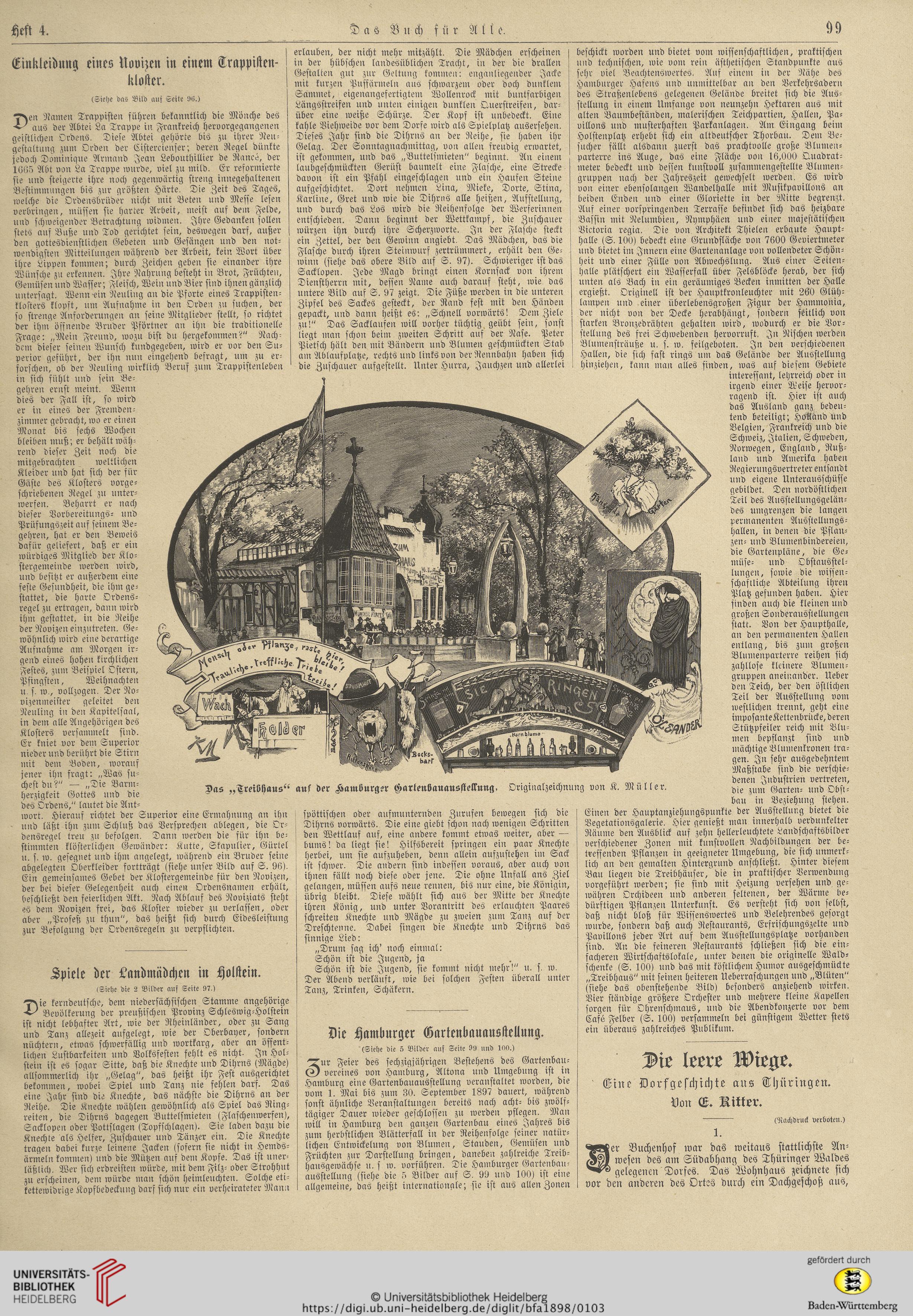

Das ,„„Treibhaus‘“' auf der Hamburger Gartenbauausſtellung, Originalzeichnung von K. Müller.

ſpöttiſchen oder aufmunternden Zurufen bewegen sich die

Ez! tz. LUteuealceelum matutge equles

bums ! da liegt sie! Hilfsbereit springen ein paar Knechte

herbei, um sie aufzuheben, denn allein aufzustehen im Sack

iſt ſchwer. Die andern sind indessen voraus, aber auch von

ihnen fällt noch diese oder jene. Die ohne Unfall ans Ziel

gelangen, müssen aufs neue rennen, bis nur eine, die Königin,

übrig bleibt. Diese wählt sich aus der Mitte der Knechte

ihren König, und unter Voraniritt des erlauchten Paares

ſchreiten Knechte und Mägde zu zweien zum Tanz auf der

Frust Dabei singen die Knechte und Dihrns das

innige Lied:

„Drum sag ich’ noch einmal:

Schön iſt die Jugend, ja ;

Schön iſt die Jugend, sie kommt nicht mehr!“ u. s. w.

Der Abend verläuft, wie bei solchen Festen überall unter

Tanz, Trinken, Schäkern.

Die Hamburger Gartenbauausktellung.

(Siehe die 5 Bilder auf Seite 99 und 100.) ;

S" Feier des ſechzigjährigen Bestehens des Gartenbau-

vereines von Hamburg, Altona und Umgebung ist in

Hamburg eine Gartenbauausſtellung veranstaltet worden, die

vom 1. Mai bis zum 30. September 1897 dauert, während

sonst ähnliche Veranstaltungen bereits nach acht- bis zwölf-

tägiger Dauer wieder geschloſſen zu werden pflegen. Man

will in Hamburg den ganzen Gartenbau eines Jahres bis

zum herbstlichen Blätterfall in der Reihenfolge seiner natür-

lichen Entwickelung von Blumen, Stauden, Gemüſen und

Früchten zur Darstellung bringen, daneben zahlreiche Treib-

hausgewächse u. \ w. vorführen. Die Hamburger Gartenbau-

ausstellung (siehe die 5 Bilder auf S. 99 und 100) ist eine

allgemeine, das heißt internationale; sie iſt aus allen Zonen

9 9

beschickt worden und bietet vom wissenſchaftlichen, praktischen

und techniſchen, wie vom rein äſthetiſchen Standpunkte aus

sehr viel Beachtenswertes. Auf einem in der Nähe des

Hamburger Hafens und unmittelbar an den Verkehrsadern

des Straßenlebens gelegenen Gelände breitet ſich die Aus-

stellung in einem Umfange von neunzehn Hektaren aus mit

alten Baumbeständen, maleriſchen Teichpartien, Hallen, Pa-

villons und muſterhaften Parkanlagen. Am Eingang beim

Holstenplatz erhebt sich ein altdeutſcher Thorbau. Dem Be-

ſucher fällt alsdann zuerſt das prachtvolle große Blumen-

parterre ins Auge, das eine Fläche von 16,000 Quadrat-

meter bedeckt und dessen kunstvoll zusſammengestellte Blumen-

gruppen nach der Jahreszeit gewechſelt werden. Es wird

von einer ebenſolangen Wandelhalle mit Musikpavillons an

beiden Enden und einer Gloriette in der Mitte begrenzt.

Auf einer vorſpringenden Terrasse befindet ſich das heizbare

Baſsin mit Nelumbien, Nymphäen und einer majestätiſchen

Victoria regia. Die von Architekt Thielen erbqute Haupt-

halle (S. 100) bedeckt eine Grundfläche von 7600 Geviertmeter

und bietet im Innern eine Gartenanlage von vollendeter Schön-

heit und einer Fülle von Abwechslung. Aus einer Seiten-

halle plätſchert ein Wasserfall über Felsblöcke herab, der ſich

unten als Bach in ein geräumiges Becken inmitten der Halle

rg!t Irouet. qt ee ut h qu zs. uu

der nicht von der Decke herabhängt, sondern feitlich von

ſtarken Bronzedrähten gehalten wird, wodurch er die Vor-

stellung des frei Schwebenden hervorruft. Jn Niſchen werden

Blumensträuße u. s. w. feilgeboten. In den verschiedenen

Hallen, die sich faſt rings um das Gelände der Ausſtellung

| hinziehen, kann man alles finden, was auf dieſem Gebiete

interessant, lehrreich oder in

irgend einer Weiſe hervor-

vagend ist. Hier iſt auch

das Ausland ganz bedeu-

tend beteiligt; Holland und

Belgien, Frankreich und die

Schweiz, Italien, Schweden,

Norwegen, England, Ruß-

land und Amerika haben

Regierungsvertreter entſandt

und eigene Unterausſchüsse

gebildet. Den nordöſtlichen

Teil des Ausstellungsgelän-

des umgrenzen die langen

permanenten Ausſtellungs-

hallen, in denen die Pflan-

die Gartenpläne, die Ge-

müsſe: und HObſstausſtele.

lungen, sowie die wissen-

ſſchaftliche Abteilung ihren

Platz gefunden haben. Hier

großen Sonderaussiellungen

ſtatt. Von der Haupthalle,

an den permanenten Hallen

entlang, bis zum großen

Blumenparterre reihen ſich

zahlloſe kleinere Blumen-

gruppen aneinander. Ueber

den Teich, der den öſtlichen

Teil der Ausstellung vom

westlichen trennt, geht eine

imposanteKettenbrücke, deren

Stützpfeiler reich mit Blu-

men bepflanzt ſind und

mächtige Blumenkronen tra-

gen. In sehr ausgedehntem

Maßſtabe sind die verschie-

denen Induſtrien vertreten,

die zum Garten- und Obſt-

bau in Beziehung stehen.

Einen der Hauptanziehungspunkte der Ausstellung bietet die

Vegetationsgalerie. Hier genießt man innerhalb verdunkelter

Räume den Ausblick auf zehn hellerleuchtete Landſchaftsbilder

verschiedener Zonen mit kunstvollen Nachbildungen der be-

treffenden Pflanzen in geeigneter Umgebung, die sich unmerk-

lich an den gemalten Hintergrund anschließt. Hinter dieſem

Bau liegen die Treibhäuſer, die in praktiſcher Verwendung

vorgeführt werden; sie ſind mit Heizung versehen und ge-

währen Orchideen und anderen seltenen, der Wärme be-

dürftigen Pflanzen Unterkunst. Es versteht sich von selbst,

daß nicht bloß für Wissenswertes und Belehrendes gesorgt

wurde, fondern daß auch Restaurants, Erfriſchungszelte und

Pavillons jeder Art auf dem Ausstellungsplate vorhanden

sind. An die feineren Restaurants schließen ſich die ein-

facheren Wirtschaftslokale, unter denen die originelle Wald-

schenke (S. 100) und das mit köstlichem Humor ausgeſchmüctte

„Treibhaus“ mit seinen heiteren Ueberraſchungen und „Blüten“

(ſiehe das obenstehende Bild) besonders anziehend wirken.

Vier ständige größere Orcheſter und mehrere kleine Kapellen

sorgen für Ohrenschmaus, und die Abendkonzerte vor dem

Café Felber (S. 100) versammeln bei günstigem Wetter stets

ein überaus zahlreiches Publikum.

Dir lrere Wiege.

' Cine Dorfgeſchichte aus Thüringen.

Von E. Ritter.

er Buchenhof war das weitaus ſtattlichſte An-

wesen des am Südabhang des Thüringer Waldes

gelegenen Dorfes. Das Wohnhaus zeichnete sich

vor den anderen des Ortes durch ein Dachgeſchoß aus,

(Nachdruck verboten.)

zen- und Blumenbindereien.

ſinden auch die kleinen unn

kloſter.

(Siehe das Bild auf Seite 96.)

en Namen Trappiſten führen bekanntlich die Mönche des

aus der Abtei La Trappe in Frankreich hervorgegangenen

geiſtlichen Ordens. Diese Abtei gehörte bis zu ihrer Neu-

gestaltung zum Orden der Ciſtercienſer; deren Regel dünkte

jedoch Dominique Armand Jean Lebouthillier de Rancé, der

1665 Abt von La Trappe wurde, viel zu mild. Er reformierte

sie und steigerte ihre noch gegenwärtig streng innegehaltenen

Bestimmungen bis zur größten Härte. Die Zeit des Tages,

welche die Ordensbrüder nicht mit Beten und Messe lesen

verbringen, müſsen sie harter Arbeit, meiſt auf dem Felde,

und ſchweigender Betrachtung widmen. Ihre Gedanken sollen

stets auf Buße und Tod gerichtet sein, deswegen darf, außer

den gottesdienstlichen Gebeten und Gesängen und den not-

wendigsten Mitteilungen während der Arbeit, kein Wort über

ihre Lippen kommen; durch Zeichen geben sie einander ihre

Wünſche zu erkennen. Ihre Nahrung besteht in Brot, Früchten,

Gemüsen und Wasser; Fleiſch, Wein und Bier ſind ihnen gänzlich

untersagt. Wenn ein Neuling an die Pforte eines Trappiſten-

kloſters klopft, um Aufnahme in den Orden zu ſuchen, der

ſo strenge Anforderungen an ſeine Mitglieder stellt, so richtet

der ihm öffnende Bruder Pförtner an ihn die traditionelle

Frage: „Mein Freund, wozu bist du hergekommen?!" Nach-

dem dieser seinen Wunſch kundgegeben, wird er vor den Su-

perior geführt, der ihn nun eingehend befragt, um zu er-

forſchen, ob der Neuling wirklich Beruf zum Trappiſtenleben

in sich fühlt und sein Be-

. gehren ernſt meint. Wenn

dies der Fall iſt, so wird

er in eines der Fremden-

zimmer gebracht, wo er inen

Monat bis sechs Wochen

bleiben muß; er behält wähe

rend dieser Zeit noch die

mitgebrachten. weltlichen

Kleider und hat ſich der für

Güſte des Klosters vorge-

ſchriebenen Regel zu unter-

werfen. Beharrt er nach

dieſer Vorbereitungs- und

Prüfungszeit auf seinem Be-

gehren, hat er den Beweis

dafür geliefert, daß er ein

würdiges Mitglied der Klo-

stergemeinde werden wird,

und besitzt er außerdem eine

feſte Geſundheit, die ihm ge-

ſtattet, die harte Ordens-

regel zu ertragen, dann wird

ihm gestattet, in die Reihe

der Novizen einzutreten. Ge-

wöhnlich wird eine derartige

Aufnahme am Morgen ir-

gend eines hohen kirchlichen

Festes, zum Beiſpiel Ostern,

Pfingsten, Weihnachten

u. s. w., vollzogen. Der No-

vizenmeiſter geleitet den

Neuling in den Kapitelsaal,

in dem alle Angehörigen des

Klosters versammelt ſsind.

Er kniet vor dem Superior

nieder und berührt die Stirn

mit dem Boden, worauf

jener ihn fragt: „Was ſu-

cheſt du ?’ — „Die Barm-

herzigkeit Gottes und die

des Ordens,“ lautet die Ant-

wort. Hierauf richtet der Superior eine Ermahnung an ihn

- und läßt ihn zum Schluß das Versprechen ablegen, die Or-

densregel treu zu befolgen. Dann werden die für ihn be:

stimmten klösterlichen Gewänder: Kutte, Skapulier, Gürtel

u. s. w. gesegnet und ihm angelegt, während ein Bruder seine

abgelegten Oberkleider fortträgt (siehe unser Bild auf S. 96).

Ein gemeinsames Gebet der Kloſtergemeinde für den Novizen,

der bei dieſer Gelegenheit auch einen Ordensnamen erhält,

beschließt den feierlichen Akt. Nach Ablauf des Noviziats steht

es dem Novizen frei, das Kloster wieder zu verlassen, oder

aber ,„Profeß zu thun“, das heißt sich durch Eidesleiſtung

zur Befolgung der Ordensregeln zu verpflichten.

Spiele der Landmädchen in Holltein.

(Siehe die 2 Bilder auf Seite 97.)

D'! kerndeutsche, dem niedersächſiſchen Stamme angehörige

Bevölkerung der preußiſchen Provinz Schleswig-Holstein

iſt nicht lebhafter Art, wie der Rheinländer, oder zu Sang

und Tanz allezeit aufgelegt, wie der Oberbayer, sondern

nüchtern, etwas schwerfällig und wortkarg, aber an öffent-

lichen Luſtbarkeiten und Volksfesten fehlt es nicht. Jn Hol-

stein iſt es ſogar Sitte, daß die Knechte und Dihrns (Mägde)

allſommerlich ihr „Gelag", das heißt ihr Fest ausgerichtet

bekommen, wobei Spiel und Tanz nie fehlen darf. Das

eine Jahr sind die Knechte, das nächste die Dihrns an der

Reihe. Die Knechte wählen gewöhnlich als Spiel das Ring-

reiten, die Dihrns dagegen Buttelſmieten (Flaſchenwerfen),

Satcklopen oder Pottsſlagen (Topfschlagen). Sie laden dazu die

Knechte als Helfer, Zuſchauer und Tänzer ein. Die Knechte

tragen dabei kurze leinene Jacken (sofern sie nicht in Hemds-

ärmeln kommen) und die Mützen auf dem Kopfe. Das ist uner-

läßlich. Wer sich erdreiſten würde, mit dem Filz- oder Strohhut

zu erscheinen, dem würde man ſchön heimleuchten. Solche eti-

kettewidrige Kopfbedeckung darf ſich nur ein verheirateter Mann

Das Buch für Alle.

: . . .: .. {, . | erlauben, der nicht mehr mitzählt. Die Mädchen erscheinen

Einkleidung eines Novizen in einem Trappiſten-

in der hübſchen landesüblichen Tracht, in der die drallen

Gestalten gut zur Geltung kommen: enganliegender Jacke

mit kurzen Puffärmeln aus schwarzem oder doch dunklem

Sammet, eigenangefertigtem Wollenrock mit buntfarbigen

Längsstreifen und unten einigen dunklen Querstreifen, dar-

über eine weiße Schürze. Der Kopf ist unbedeckt. Eine

kahle Viehweide vor dem Dorfe wird als Spielplay ausersehen.

Dieses Jahr sind die Dihrns an der Reihe, sie haben ihr

Gelag. Der Sonntagnachmittag, von allen freudig erwartet,

iſt gekommen, und das ,„Buttelſmieten“ beginnt. An einem

laubgeschmückten Gerüſt baumelt eine Flaſche, eine Strecke

davon iſt ein Pfahl eingeſchlagen und ein Haufen Steine

aufgeſchichte. Dort nehmen Lina, Mieke, Dorte, Stina,

Karline, Gret und wie die Dihrns alle heißen, Aufstellung,

und durch das Los wird die Reihenfolge der Werferinnen

entschieden. Dann beginnt der Wettkampf, die Zuſchauer

würzen ihn durch ihre Scherzworte. In der Flaſche ſteckt

ein Zettel, der den Gewinn angiebt. Das Mädchen, das die

Flaſche durch ihren Steinwurf zertrümmert, erhält den Ge-

winn (siehe das obere Bild auf S. 97). Schwieriger ist das

Sacklopen. Jede Magd bringt einen Kornsſack von ihrem

Dienstherrn mit, deſſen Name auch darauf steht, wie das

untere Bild auf S. 97 zeigt. Die Füße werden in die unteren

Zipfel des Sackes gesteckt, der Rand feſt mit den Händen

gepackt, und dann heißt es: „Schnell vorwärts! Dem Ziele

zu!“ Das Sacklaufen will vorher tüchtig geübt ſein, ſonſt

liegt man schon beim zweiten Schritt auf der Nase. Peter

Pietſch hält den mit Bändern und Blumen geschmückten Stab

am Ablaufplatze, rechts und links von der Rennbahn haben ſich

die Zuſchauer aufgestellt. Unter Hurra, Jauchzen und allerlei

| s

raste S LV H |

§. D; tet: r

e ;

f M

Das ,„„Treibhaus‘“' auf der Hamburger Gartenbauausſtellung, Originalzeichnung von K. Müller.

ſpöttiſchen oder aufmunternden Zurufen bewegen sich die

Ez! tz. LUteuealceelum matutge equles

bums ! da liegt sie! Hilfsbereit springen ein paar Knechte

herbei, um sie aufzuheben, denn allein aufzustehen im Sack

iſt ſchwer. Die andern sind indessen voraus, aber auch von

ihnen fällt noch diese oder jene. Die ohne Unfall ans Ziel

gelangen, müssen aufs neue rennen, bis nur eine, die Königin,

übrig bleibt. Diese wählt sich aus der Mitte der Knechte

ihren König, und unter Voraniritt des erlauchten Paares

ſchreiten Knechte und Mägde zu zweien zum Tanz auf der

Frust Dabei singen die Knechte und Dihrns das

innige Lied:

„Drum sag ich’ noch einmal:

Schön iſt die Jugend, ja ;

Schön iſt die Jugend, sie kommt nicht mehr!“ u. s. w.

Der Abend verläuft, wie bei solchen Festen überall unter

Tanz, Trinken, Schäkern.

Die Hamburger Gartenbauausktellung.

(Siehe die 5 Bilder auf Seite 99 und 100.) ;

S" Feier des ſechzigjährigen Bestehens des Gartenbau-

vereines von Hamburg, Altona und Umgebung ist in

Hamburg eine Gartenbauausſtellung veranstaltet worden, die

vom 1. Mai bis zum 30. September 1897 dauert, während

sonst ähnliche Veranstaltungen bereits nach acht- bis zwölf-

tägiger Dauer wieder geschloſſen zu werden pflegen. Man

will in Hamburg den ganzen Gartenbau eines Jahres bis

zum herbstlichen Blätterfall in der Reihenfolge seiner natür-

lichen Entwickelung von Blumen, Stauden, Gemüſen und

Früchten zur Darstellung bringen, daneben zahlreiche Treib-

hausgewächse u. \ w. vorführen. Die Hamburger Gartenbau-

ausstellung (siehe die 5 Bilder auf S. 99 und 100) ist eine

allgemeine, das heißt internationale; sie iſt aus allen Zonen

9 9

beschickt worden und bietet vom wissenſchaftlichen, praktischen

und techniſchen, wie vom rein äſthetiſchen Standpunkte aus

sehr viel Beachtenswertes. Auf einem in der Nähe des

Hamburger Hafens und unmittelbar an den Verkehrsadern

des Straßenlebens gelegenen Gelände breitet ſich die Aus-

stellung in einem Umfange von neunzehn Hektaren aus mit

alten Baumbeständen, maleriſchen Teichpartien, Hallen, Pa-

villons und muſterhaften Parkanlagen. Am Eingang beim

Holstenplatz erhebt sich ein altdeutſcher Thorbau. Dem Be-

ſucher fällt alsdann zuerſt das prachtvolle große Blumen-

parterre ins Auge, das eine Fläche von 16,000 Quadrat-

meter bedeckt und dessen kunstvoll zusſammengestellte Blumen-

gruppen nach der Jahreszeit gewechſelt werden. Es wird

von einer ebenſolangen Wandelhalle mit Musikpavillons an

beiden Enden und einer Gloriette in der Mitte begrenzt.

Auf einer vorſpringenden Terrasse befindet ſich das heizbare

Baſsin mit Nelumbien, Nymphäen und einer majestätiſchen

Victoria regia. Die von Architekt Thielen erbqute Haupt-

halle (S. 100) bedeckt eine Grundfläche von 7600 Geviertmeter

und bietet im Innern eine Gartenanlage von vollendeter Schön-

heit und einer Fülle von Abwechslung. Aus einer Seiten-

halle plätſchert ein Wasserfall über Felsblöcke herab, der ſich

unten als Bach in ein geräumiges Becken inmitten der Halle

rg!t Irouet. qt ee ut h qu zs. uu

der nicht von der Decke herabhängt, sondern feitlich von

ſtarken Bronzedrähten gehalten wird, wodurch er die Vor-

stellung des frei Schwebenden hervorruft. Jn Niſchen werden

Blumensträuße u. s. w. feilgeboten. In den verschiedenen

Hallen, die sich faſt rings um das Gelände der Ausſtellung

| hinziehen, kann man alles finden, was auf dieſem Gebiete

interessant, lehrreich oder in

irgend einer Weiſe hervor-

vagend ist. Hier iſt auch

das Ausland ganz bedeu-

tend beteiligt; Holland und

Belgien, Frankreich und die

Schweiz, Italien, Schweden,

Norwegen, England, Ruß-

land und Amerika haben

Regierungsvertreter entſandt

und eigene Unterausſchüsse

gebildet. Den nordöſtlichen

Teil des Ausstellungsgelän-

des umgrenzen die langen

permanenten Ausſtellungs-

hallen, in denen die Pflan-

die Gartenpläne, die Ge-

müsſe: und HObſstausſtele.

lungen, sowie die wissen-

ſſchaftliche Abteilung ihren

Platz gefunden haben. Hier

großen Sonderaussiellungen

ſtatt. Von der Haupthalle,

an den permanenten Hallen

entlang, bis zum großen

Blumenparterre reihen ſich

zahlloſe kleinere Blumen-

gruppen aneinander. Ueber

den Teich, der den öſtlichen

Teil der Ausstellung vom

westlichen trennt, geht eine

imposanteKettenbrücke, deren

Stützpfeiler reich mit Blu-

men bepflanzt ſind und

mächtige Blumenkronen tra-

gen. In sehr ausgedehntem

Maßſtabe sind die verschie-

denen Induſtrien vertreten,

die zum Garten- und Obſt-

bau in Beziehung stehen.

Einen der Hauptanziehungspunkte der Ausstellung bietet die

Vegetationsgalerie. Hier genießt man innerhalb verdunkelter

Räume den Ausblick auf zehn hellerleuchtete Landſchaftsbilder

verschiedener Zonen mit kunstvollen Nachbildungen der be-

treffenden Pflanzen in geeigneter Umgebung, die sich unmerk-

lich an den gemalten Hintergrund anschließt. Hinter dieſem

Bau liegen die Treibhäuſer, die in praktiſcher Verwendung

vorgeführt werden; sie ſind mit Heizung versehen und ge-

währen Orchideen und anderen seltenen, der Wärme be-

dürftigen Pflanzen Unterkunst. Es versteht sich von selbst,

daß nicht bloß für Wissenswertes und Belehrendes gesorgt

wurde, fondern daß auch Restaurants, Erfriſchungszelte und

Pavillons jeder Art auf dem Ausstellungsplate vorhanden

sind. An die feineren Restaurants schließen ſich die ein-

facheren Wirtschaftslokale, unter denen die originelle Wald-

schenke (S. 100) und das mit köstlichem Humor ausgeſchmüctte

„Treibhaus“ mit seinen heiteren Ueberraſchungen und „Blüten“

(ſiehe das obenstehende Bild) besonders anziehend wirken.

Vier ständige größere Orcheſter und mehrere kleine Kapellen

sorgen für Ohrenschmaus, und die Abendkonzerte vor dem

Café Felber (S. 100) versammeln bei günstigem Wetter stets

ein überaus zahlreiches Publikum.

Dir lrere Wiege.

' Cine Dorfgeſchichte aus Thüringen.

Von E. Ritter.

er Buchenhof war das weitaus ſtattlichſte An-

wesen des am Südabhang des Thüringer Waldes

gelegenen Dorfes. Das Wohnhaus zeichnete sich

vor den anderen des Ortes durch ein Dachgeſchoß aus,

(Nachdruck verboten.)

zen- und Blumenbindereien.

ſinden auch die kleinen unn