Heſt (.

wollte, fand ich dein Zimmer leer. Sollte da vielleicht

wieder so eine kleine Herzensaffaire im Spiele sein? –

Na, na, du brauchſt nicht gleich ein so grimmiges Ge-

ſicht zu machen. Es war nur ein Spaß. Uebrigens

iſt hier eine nette Weinstube, wo wir ziemlich ungestört

sein werden. Ich lade dich ein, bei einer Flaſche

Rauenthaker mein Gaſt zu sein.“

Rudolf fügte ſich ſchweigend, und schweigend saß er

auch seinem Vater noch immer gegenüber, als sie be-

reits das erſte Glas geleert hatten. Da rückte der

Getreidehändler, der noch immer ſeinen heiter ver-

traulichen Ton beibehalten hatte, näher zu ihm heran

und sagte: „Höre mal, mein Junge, es iſt zwiſchen

uns beiden nicht alles, wie es sein ſollte. Und ich

weiß auch, warum es nicht so iſt. Die fatale Ge-

ſchichte mit diesem jungen Mädchen ~ wir haben zwar

bis jetzt nicht darüber gesprochen –

Mit düſterem Blick erhob der Asseſſor den Kopf.

„Und ich bitte dich dringend, Vater, auch weiterhin

nicht davon zu sprechen ~ wenigstens vorläufig nicht.

Ich kann noch nicht ruhig genug an jene Dinge denken,

um für mich einzuſtehen, wenn es zwiſchen uns zu

einer Erörterung darüber kommen ſollte.“

„Du biſt natürlich der Meinung, daß ich alle Schuld

an dem Selbſtmordverſuch der jungen Dame trage.

Aber du thuſt mir doch einigermaßen unrecht. Ich

gebe zu, daß ich über deinen Brief aufgebracht war

und daß ich außerdem ein Vorurteil gegen das Fräulein |

Löbener hatte. Aber ſchließlich wurde ich dabei doch

nur von dem Gedanken an deine Zukunft geleitet.

Und dann hatte man mir auch allerlei Ungünſtiges

über das Mädchen erzählt –“ .

HHeftig fuhr der Aſeſſor auf. „Nenne mir den

Elenden, der es gewagt hat –

Aber begütigend legte Krauſe die Hand auf seinen

î Arm. „Rege dich doch nicht gleich auf! Es war eben

ein bedauerlicher Irrtum. Und du mußt ihn entsſchuld-

bar finden, wenn du es bedenkſt, welchen zweifelhaften

Schutz ſich das junge Mädchen in der Person dieses

_ ordinären Weibes, der Nitſchke, gewählt hatte. Als

ich von ihrem Selbſtmordverſuch erfuhr, war ich natür-

lich heftig erſchüttert, und ich würde mich ihrer gewiß

angenommen haben, wenn mir nicht eine menschen-

freundliche Dame zuvorgekommen wäre. Solltest du,

wie ich beinahe vermute, die alten Beziehungen zu dem

Fräulein inzwiſchen wieder aufgenommen haben, so

brauchſt du daraus vor mir kein Geheimnis mehr zu

machen. Wie ich schon andeutete, haben sich meine

Ansichten über den Fall inzwiſchen wesentlich geändert. “

„Es kann mir nur lieb sein, Vater, wenn du ein-

_ ehen gelernt haſt, wie ſchweres Unrecht du gegen das

Mädchen begangen. Im übrigen habe ich so wenig

eine Urſache, dir etwas zu verheimlichen, als dir etwas

mitzuteilen. Bin ich erſt zu einem bestimmten Ent-

[ls über meine Zukunſt gelangt, wirſt du es auch

erfahren. "

Das war eine Sprache, wie sie der Getreidehändler

vor jener Berliner Reiſe seines Sohnes nimmermehr

geduldet haben würde. Jett aber kniff er nur ein

paar Sekunden lang die ſchmalen Lippen noch fester

zuſammen, um dann mit einem leichten Achſelzucken zu

ſagen: „Gewährt es dir eine besondere Befriedigung,

deine Selbſtändigkeit durch solche Geheimniskrämerei

zum Ausdruck zu bringen ~ meinetwegen! Ich hatte

geglaubt, wir würden uns jetzt wie zwei gute Freunde |.

zu einander stellen, und ich meine, du hättest von

î meiner größeren Lebenserfahrung dabei mancherlei Nuten

ziehen können. Aber wie du willſt ~ ich werde mich

; dir nicht aufdrängen. “ (Fortſegung folgt.)

Die Unruhen an der indiſch-afghaniſchen Grenzt.

(Siehe das Bild auf Seile 144.)

J'ſſfen gärt es ſchon seit längerer Zeit in bedrohlicher

Weise. Neuerdings haben sich mehrere afghanische Grenz-

ſtämme empört, und daß England die Sache nicht leicht

nimmt, geht aus der Anzahl der gegen die Aufständischen

aufgebotenen Truppen hervor, die gegen 40,000 Mann stark

sind. Der Schauplay der bereits begonnenen Kämpfe iſt das

Bergland an der Nordwestgrenze von Britiſch-JIndien, das

im Jahre 1893 durch den zwiſchen Sir Mortimer Durand

und dem Emir Abdurrahman von Afghanistan abgeschlossenen

Vertrag nicht in britiſchen Beſit, aber in englische Verwaltung

überging und eigentlich eine Art Puffer zwiſchen Britisch-

Indien und Afghanistan bilden soll. Es umfaßt Tschitral,

Kohiſtan, das Tochi- und das Swatthal, und ist von wilden

kriegeriſchen Stämmen mohammedaniſchen Glaubens bewohnt,

die ~ wenn ſie auch nicht, wie vielfach angenommen wird,

vom Emir Abdurrahman aufgereizt ſind ~ jedenfalls die

britiſche Herrſchaft nur widerwillig ertragen. Die gefähr-

lichſten Gegner der Engländer scheinen die Afridis (auf

deutſch: Teufel) zu sein, das zahlreichſte und kriegeriſcheste

Grenzvolk, die gegen 25,000 waffenfähige Männer ſtellen

können. Wie im letzten türkiſch-griechiſchen Kriege drehen

ſich die erſten Kämpfe um die Päſsſe, insbesondere den 53 Kilo-

meter langen Bergpaß Khaiber oder Chaiber, der den Zu-

gang von Peſschawar zum Kabulthale und damit zu Afghaniſtan

und ſeiner Hauptſtadt Kabul erſchließt, und um den in den

indiſch-afghaniſchen Kriegen bereits Ströme von Blut ge-

Das B uch für Alle.

floſſen ſind. Von Peschawar, der Hauptstadt des gleich-

namigen nordweſtlichſten Regierungsbezirkes der britisſch-in-

diſchen Provinz Pandſchab, sührt eine Bahn bis zum Fort

Dſchamrud am Beginn des Khaiber-Paſſes. Der Eingang des

letzteren ist durch eine Reihe von Befestigungen geschützt, von

denendie Afridis die Forts Maude, Ali Masdschid und Lunti Kotal

genommen haben. Der eigentliche Schlüssel zum Paß iſt das

Fort Ali Masdschid (ſiehe unser Bild auf S. 144), das

730 Meter hoch auf steilem Felſen an der dort bloß 12 Meter

weiten Paßenge gelegen ist. Der Ort wurde in den afghanischen

Kriegen oft genannt. Hier war es, wo der Emir Schir

Ali von Afghanistan im Jahre 1878 die englische Gesellschaft

unter Führung von Sir Neville Chamberlain in so beleidigen-

der Weiſe zurückwies, daß die Engländer ihm alsbald den

Krieg erklärten. Am 22. November jenes Jahres wurde die

Jeſte bombardiert, bis die afghaniſchen Truppen sie räumten,

und ſeildem ist sie engliſcherseits beseßt gehalten worden.

Das alte Fort, das damals genommen wurde, ist durch einen

Neubau ersſeßt worden, auch auf den Anhöhen ringsum

wurden kleine Blockhäuſer aufgeführt und von Wachen aus

dem Fort beſetßt. Die bisherige Garniſon beſtand aus Khaiber-

Irregulären, nicht aus indiſchen Truppen. Die Afſridis

haben nach der Cinnahme alle Gebäude niedergebrannt; die

Entsatztruppen, welche der in Peschawar kommandierende

General Ellis entsendet hatte, scheinen alſo zu spät gekommen

zu sein. Dieser Erfolg der Afridis verſchärſt den Ernst der

Lage erheblich, da er auf die Sepoy-Regimenter, die an der

Nordwesigrenze teilweiſe aus diesem ſtreitbaren Stamme

rekrutiert werden, nicht ohne Rückwirkung bleiben dürfte.

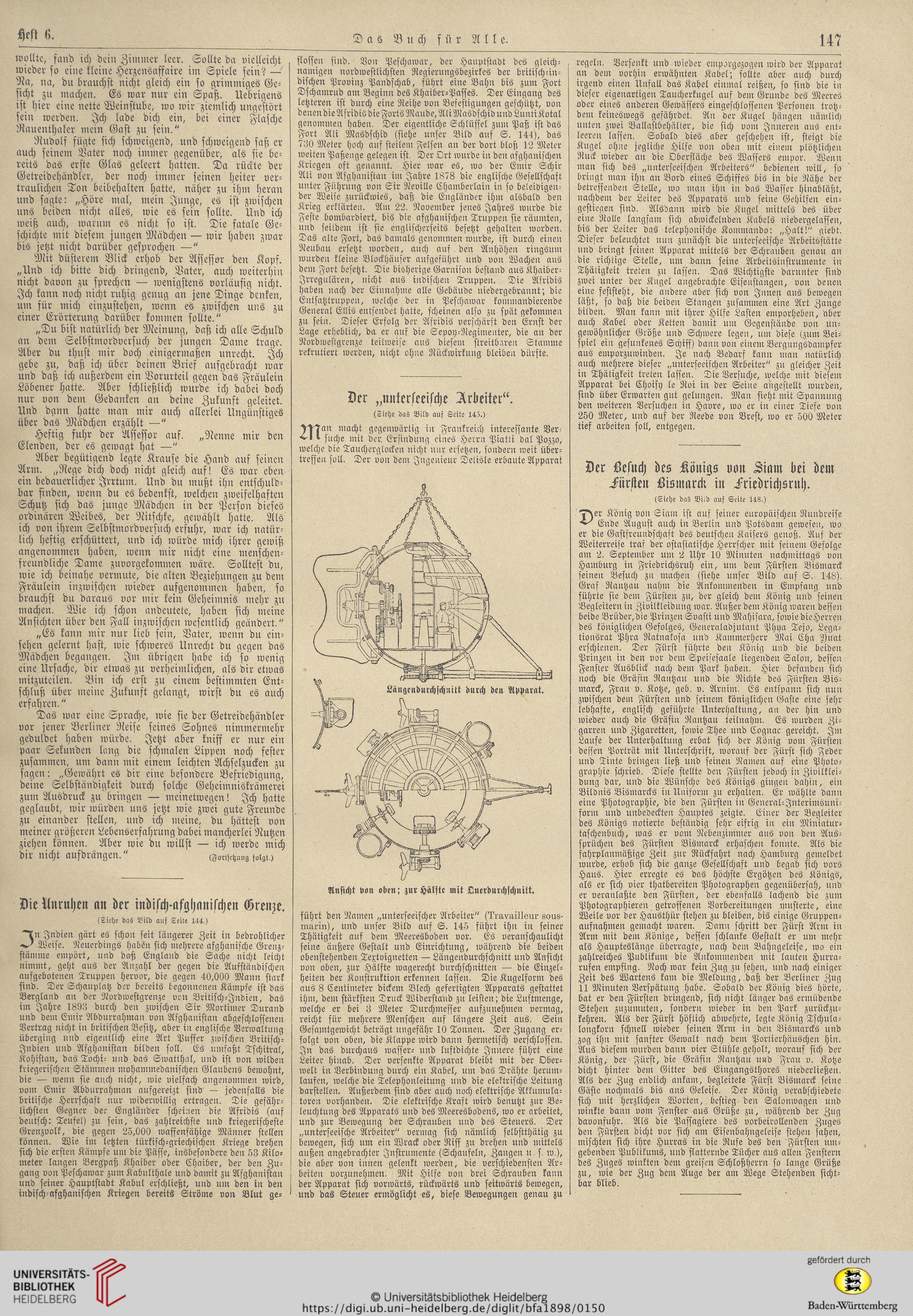

Der „unterſeeiſche Arbeiter“.

(Siehe das Bild auf Seite 145.)

N" macht gegenwärtig in Frankreich intereſſante Ver:

ſuche mit der. Erfindung eines Herrn Piatti dal Pozzo,

welche die Taucherglocken nicht nur ersſeten, sondern weit über-

treffen ſoll. Der von dem Ingenieur Delisle erbaute Apparat

Anſicht von oben; zur Hälſte mit Querdurchſchnilt.

führt den Namen „unterseeiſcher Arbeiter" (Travailleur sous-

marin), und unser Bild auf S. 145 führt ihn in ſeiner

Thätigkeit auf dem Meeresboden vor. Es veranschaulicht

seine äußere Gestalt und Einrichtung, während die beiden

obenstehenden Textvignetten –~ Längendurchſschnitt und Ansicht

von oben, zur Hälfte wagerecht durchſchnitten – die Einzel-

heiten der Konstruktion erkennen laſſen. Die Kugelform des

aus 8 Centimeter dickem Blech gefertigten Apparats gestattet

ihm, dem stärkſten Druck Widerstand zu leisten; die Luftmenge,

welche er bei 3 Meter Durchmesser aufzunehmen vermag,

reicht für mehrere Menschen auf längere Zeit aus. Sein

Gesamtgewicht beträgt ungefähr 10 Tonnen. Der Zugang er-

folgt von oben, die Klappe wird dann hermetiſch verſchlossen.

In das durchaus wasser- und luftdichte Innere führt eine

Leiter hinab. Der versenkte Apparat bleibt mit der Ober-

welt in Verbindung durch ein Kabel, um das Drähte herum-

laufen, welche die Telephonleitung und die elektriſche Leitung

darstellen. Außerdem ſind aber auch noch elektriſche Akkumula-

toren vorhanden. Die elektriſche Kraft wird benutzt zur Be-

leuchtung des Apparats und des Meeresbodens, wo er arbeitet,

und zur Bewegung der Schrauben und des Steuers. Der

„unterseeiſche Arbeiter" vermag sich nämlich selbſtthätig zu

bewegen, sich um ein Wrack oder Riff zu drehen und mittels

außen angebrachter Instrumente (Schaufeln, Zangen u. s. w.),

die aber von innen gelenkt werden, die verſchiedenſten Ar-

beiten vorzunehmen. Mit Hilfe von drei Schrauben kann

der Apparat ſich vorwärts, rückwärts und seitwärts bewegen,

und das Steuer ermöglicht es, dieſe Bewegungen genau zu |

147

regeln. Verſenkt und wieder emporgezogen wird der Apparat

an dem vorhin erwähnten Kabel; sollte aber auch durch

irgend einen Unfall das Kabel einmal reißen, so sind die in

dieſer eigenartigen Taucherkugel auf dem Grunde des Meeres

oder eines anderen Gewässers eingeschlossenen Personen troyh-

dem keineswegs gefährdet. An der Kugel hängen nämlich

unten zwei Ballastbehälter, die sich vom Jnneren aus ent-

leeren lasſen. Sobald dies aber geschehen iſt, steigt die

Kugel ohne jegliche Hilfe von oben mit einem plötlichen

Ruck wieder an die Oberfläche des Wassers empor. Wenn

man sich des „unterseeiſchen Arbeiters" bedienen will, so

bringt man ihn an Bord eines Schiffes bis in die Nähe der

betreffenden Stelle, wo man ihn in das Wasser hinabläßt,

nachdem der Leiter des Apparats und seine Gehilfen ein-

gestiegen sind. Alsdann wird die Kugel mittels des über

eine Rolle langſam ſich abwickelnden Kabels niedergelassen,

bis der Leiter das telephoniſche Kommando: „Halt!“ giebt.

Dieser beleuchtet nun zunächst die untersſeeiſche Arbeitsſtätte

und bringt seinen Apparat mittels der Schrauben genau an

‘die richtige Stelle, um dann ſeine Arbeitsinstrumente in

Thätigkeit treten zu laſſen. Das Wichtigste darunter sind

zwei unter der Kugel angebrachte Eiſenſtangen, von denen

eine feſtiſteht, die andere aber ſich von Innen aus bewegen

läßt, ſo daß die beiden Stangen zusammen eine Art gange

bilden. Man kann mit ihrer Hilfe Lasten emporheben, aber

auch Kabel oder Ketten damit um Gegenstände von un-

gewöhnlicher Größe und Schwere legen, um diese (zum Bei-

ſpiel ein geſunkenes Schiff) dann von einem Bergungsdampfer

aus emporzuwinden. Je nach Bedarf kann man natürlich

auch mehrere dieser „unterseeiſchen Arbeiter" zu gleicher Zeit

in Thätigkeit treten laſſen. Die Versuche, welche mit diesem

Apparat bei Choiſy le Roi in der Seine angestellt wurden,

ſind über Erwarten gut gelungen. Man sieht mit Spannung

den weiteren Verſuchen in Havre, wo er in einer Tiefe von

250 Meter, und auf der Reede von Brest, wo er 500 Meter

tief arbeiten ſoll, entgegen.

Der Beſuch des Königs von Siam bei dem

Fürſten Bismarck in Friedrichsruh.

(Siehe das Biid auf Seite 148.)

D? König von Siam ist auf seiner europäiſchen Rundreise

Ende Auguſt auch in Berlin und Potsdam gewesen, wo

er die Gastfreundschaft des deutschen Kaiſers genoß. Auf der

Weiterreiſe traf der oſtaſiatiſche Herrſcher mit seinem Gefolge

am 2. September um 2 Uhr 10 Minuten nachmittags von

Hamburg in Friedrichsruh ein, um dem Fürsten Bismarck

seinen Besuch zu machen (siehe unser Bild auf S.. 148).

Graf Ranßau nahm die Ankommenden in Empfang unn

führte ſie dem Fürſten zu, der gleich dem König und ſeinen

Begleitern in Zivilkleidung war. Außer dem König waren deſſen

beide Brüder, die Prinzen Svasti und Mahisara, ſowie die Herren

des königlichen Gefolges, Generaladjutant Phya Tejo, Lega-

tionsrat Phra Ratnakoſa und Kammerherr Mai Cha Yuat

erſchienen. Der Fürst führte den König und die beiden

Prinzen in den vor dem Speiſesaale liegenden Salon, dessen

Fenster Ausblick nach dem Park haben. Hier befanden ſich

noch die Gräfin Rantzau und die Nichte des Fürsten Bis-

marck, Frau v. Kotze, geb. v. Arnim. Es entspann sich nun

zwiſchen dem Fürsten und seinem königlichen Gaſte eine sehr

lebhafte, engliſch geführte Unterhaltung, an der hin und

wieder auch die Gräfin Rantzau teilnahm. Es wurden Zi-

garren und Zigaretten, sowie Thee und Cognac gereicht. Jm

Laufe der Unterhaltung erbat sich der König vom Fürsten

deſſen Porträt mit Unterschrift, worauf der Fürſt ſich Feder

und Tinte bringen ließ und seinen Namen auf eine Photo-

graphie ſchrieb. Diese stellte den Fürsten jedoch in Zivilklei-

dung dar, und die Wünſche des Königs gingen dahin, ein

Bildnis Bismarcks in Uniform zu erhalten. Er wählte dann

eine Photographie, die den Fürsten in General-Interimsuni-

| form und unbedeckten Hauptes zeigte. Einer der Begleiter

des Königs notierte beständig sehr eifrig in ein Miniatur-

taſchenbuch, was er vom Nebenzimmer aus von den Aus-

sprüchen des Fürſten Bismarck erhaſchen konnte. Als die

fahrplanmäßige Zeit zur Rückfahrt nach Hamburg gemeldet

wurde, erhob ſich die ganze Gesellſchaft und begab ſich vors

Haus. Hier erregte es das höchſte Ergößen des Königs,

als er sich vier thatbereiten Photographen gegenübersſah, und

er veranlaßte den Fürſten, der ebenfalls lachend die zum

Photographieren getroffenen Vorbereitungen muſterte, eine

Weile vor der Hausthür ſtehen zu bleiben, bis einige Gruppen-

aufnahmen gemacht waren. Dann ſchritt der Fürſt Arm in

Arm mit dem Könige, dessen ſchlanke Gestalt er um mehr

als Haupteslänge überragte, nach dem Bahngeleiſe, wo ein

zahlreiches Publikum die Ankommenden mit lauten Hurra-

rufen empfing. Noch war kein Zug zu sehen, und nach eingee..

Zeit des Wartens kam die Meldung, daß der Berliner Zug

11 Minuten Verſpätung habe. Sobald der König dies hörte,

bat er den Fürsten dringend, ſich nicht länger das ermüdende

Stehen zuzumuten, sondern wieder in den Park zurückzu-

kehren. Als der Fürst höflich abwehrte, legte König Tſchula-

longkorn schnell wieder seinen Arm in den Bismarcks und

zog ihn mit sanfter Gewalt nach dem Portierhäuschen hin.

Aus diesem wurden dann vier Stühle geholt, worauf sich der

König, der Fürſt, die Gräfin Rantzau und Frau v. Kotze

dicht hinter dem Gitter des Eingangsthores niederließen.

Als der Zug endlich ankam, begleitete Fürſt Bismarck seine

Gäſle nochmals bis ans Geleiſe. Der König verabschiedete

sich mit herzlichen Worten, . beſtieg den Salonwagen und

winkte dann vom Fenster aus Grüße zu, während der zug

davonfuhr. Als die Passagiere des vorbeirollenden Zuges

den Fürſten dicht vor ſich am Eisenbahngeleiſe stehen sahen,

mischten sich ihre Hurras in die Rufe des den Fürsten um-

gebenden Publikums, und flatternde Tücher aus allen Fenſtern

des Zuges winkten dem greiſen Schloßherrn so lange Grüße

zu, wie der Zug dem Auge der am Wege Stehenden ſicht-

bar blieb. t . :

wollte, fand ich dein Zimmer leer. Sollte da vielleicht

wieder so eine kleine Herzensaffaire im Spiele sein? –

Na, na, du brauchſt nicht gleich ein so grimmiges Ge-

ſicht zu machen. Es war nur ein Spaß. Uebrigens

iſt hier eine nette Weinstube, wo wir ziemlich ungestört

sein werden. Ich lade dich ein, bei einer Flaſche

Rauenthaker mein Gaſt zu sein.“

Rudolf fügte ſich ſchweigend, und schweigend saß er

auch seinem Vater noch immer gegenüber, als sie be-

reits das erſte Glas geleert hatten. Da rückte der

Getreidehändler, der noch immer ſeinen heiter ver-

traulichen Ton beibehalten hatte, näher zu ihm heran

und sagte: „Höre mal, mein Junge, es iſt zwiſchen

uns beiden nicht alles, wie es sein ſollte. Und ich

weiß auch, warum es nicht so iſt. Die fatale Ge-

ſchichte mit diesem jungen Mädchen ~ wir haben zwar

bis jetzt nicht darüber gesprochen –

Mit düſterem Blick erhob der Asseſſor den Kopf.

„Und ich bitte dich dringend, Vater, auch weiterhin

nicht davon zu sprechen ~ wenigstens vorläufig nicht.

Ich kann noch nicht ruhig genug an jene Dinge denken,

um für mich einzuſtehen, wenn es zwiſchen uns zu

einer Erörterung darüber kommen ſollte.“

„Du biſt natürlich der Meinung, daß ich alle Schuld

an dem Selbſtmordverſuch der jungen Dame trage.

Aber du thuſt mir doch einigermaßen unrecht. Ich

gebe zu, daß ich über deinen Brief aufgebracht war

und daß ich außerdem ein Vorurteil gegen das Fräulein |

Löbener hatte. Aber ſchließlich wurde ich dabei doch

nur von dem Gedanken an deine Zukunft geleitet.

Und dann hatte man mir auch allerlei Ungünſtiges

über das Mädchen erzählt –“ .

HHeftig fuhr der Aſeſſor auf. „Nenne mir den

Elenden, der es gewagt hat –

Aber begütigend legte Krauſe die Hand auf seinen

î Arm. „Rege dich doch nicht gleich auf! Es war eben

ein bedauerlicher Irrtum. Und du mußt ihn entsſchuld-

bar finden, wenn du es bedenkſt, welchen zweifelhaften

Schutz ſich das junge Mädchen in der Person dieses

_ ordinären Weibes, der Nitſchke, gewählt hatte. Als

ich von ihrem Selbſtmordverſuch erfuhr, war ich natür-

lich heftig erſchüttert, und ich würde mich ihrer gewiß

angenommen haben, wenn mir nicht eine menschen-

freundliche Dame zuvorgekommen wäre. Solltest du,

wie ich beinahe vermute, die alten Beziehungen zu dem

Fräulein inzwiſchen wieder aufgenommen haben, so

brauchſt du daraus vor mir kein Geheimnis mehr zu

machen. Wie ich schon andeutete, haben sich meine

Ansichten über den Fall inzwiſchen wesentlich geändert. “

„Es kann mir nur lieb sein, Vater, wenn du ein-

_ ehen gelernt haſt, wie ſchweres Unrecht du gegen das

Mädchen begangen. Im übrigen habe ich so wenig

eine Urſache, dir etwas zu verheimlichen, als dir etwas

mitzuteilen. Bin ich erſt zu einem bestimmten Ent-

[ls über meine Zukunſt gelangt, wirſt du es auch

erfahren. "

Das war eine Sprache, wie sie der Getreidehändler

vor jener Berliner Reiſe seines Sohnes nimmermehr

geduldet haben würde. Jett aber kniff er nur ein

paar Sekunden lang die ſchmalen Lippen noch fester

zuſammen, um dann mit einem leichten Achſelzucken zu

ſagen: „Gewährt es dir eine besondere Befriedigung,

deine Selbſtändigkeit durch solche Geheimniskrämerei

zum Ausdruck zu bringen ~ meinetwegen! Ich hatte

geglaubt, wir würden uns jetzt wie zwei gute Freunde |.

zu einander stellen, und ich meine, du hättest von

î meiner größeren Lebenserfahrung dabei mancherlei Nuten

ziehen können. Aber wie du willſt ~ ich werde mich

; dir nicht aufdrängen. “ (Fortſegung folgt.)

Die Unruhen an der indiſch-afghaniſchen Grenzt.

(Siehe das Bild auf Seile 144.)

J'ſſfen gärt es ſchon seit längerer Zeit in bedrohlicher

Weise. Neuerdings haben sich mehrere afghanische Grenz-

ſtämme empört, und daß England die Sache nicht leicht

nimmt, geht aus der Anzahl der gegen die Aufständischen

aufgebotenen Truppen hervor, die gegen 40,000 Mann stark

sind. Der Schauplay der bereits begonnenen Kämpfe iſt das

Bergland an der Nordwestgrenze von Britiſch-JIndien, das

im Jahre 1893 durch den zwiſchen Sir Mortimer Durand

und dem Emir Abdurrahman von Afghanistan abgeschlossenen

Vertrag nicht in britiſchen Beſit, aber in englische Verwaltung

überging und eigentlich eine Art Puffer zwiſchen Britisch-

Indien und Afghanistan bilden soll. Es umfaßt Tschitral,

Kohiſtan, das Tochi- und das Swatthal, und ist von wilden

kriegeriſchen Stämmen mohammedaniſchen Glaubens bewohnt,

die ~ wenn ſie auch nicht, wie vielfach angenommen wird,

vom Emir Abdurrahman aufgereizt ſind ~ jedenfalls die

britiſche Herrſchaft nur widerwillig ertragen. Die gefähr-

lichſten Gegner der Engländer scheinen die Afridis (auf

deutſch: Teufel) zu sein, das zahlreichſte und kriegeriſcheste

Grenzvolk, die gegen 25,000 waffenfähige Männer ſtellen

können. Wie im letzten türkiſch-griechiſchen Kriege drehen

ſich die erſten Kämpfe um die Päſsſe, insbesondere den 53 Kilo-

meter langen Bergpaß Khaiber oder Chaiber, der den Zu-

gang von Peſschawar zum Kabulthale und damit zu Afghaniſtan

und ſeiner Hauptſtadt Kabul erſchließt, und um den in den

indiſch-afghaniſchen Kriegen bereits Ströme von Blut ge-

Das B uch für Alle.

floſſen ſind. Von Peschawar, der Hauptstadt des gleich-

namigen nordweſtlichſten Regierungsbezirkes der britisſch-in-

diſchen Provinz Pandſchab, sührt eine Bahn bis zum Fort

Dſchamrud am Beginn des Khaiber-Paſſes. Der Eingang des

letzteren ist durch eine Reihe von Befestigungen geschützt, von

denendie Afridis die Forts Maude, Ali Masdschid und Lunti Kotal

genommen haben. Der eigentliche Schlüssel zum Paß iſt das

Fort Ali Masdschid (ſiehe unser Bild auf S. 144), das

730 Meter hoch auf steilem Felſen an der dort bloß 12 Meter

weiten Paßenge gelegen ist. Der Ort wurde in den afghanischen

Kriegen oft genannt. Hier war es, wo der Emir Schir

Ali von Afghanistan im Jahre 1878 die englische Gesellschaft

unter Führung von Sir Neville Chamberlain in so beleidigen-

der Weiſe zurückwies, daß die Engländer ihm alsbald den

Krieg erklärten. Am 22. November jenes Jahres wurde die

Jeſte bombardiert, bis die afghaniſchen Truppen sie räumten,

und ſeildem ist sie engliſcherseits beseßt gehalten worden.

Das alte Fort, das damals genommen wurde, ist durch einen

Neubau ersſeßt worden, auch auf den Anhöhen ringsum

wurden kleine Blockhäuſer aufgeführt und von Wachen aus

dem Fort beſetßt. Die bisherige Garniſon beſtand aus Khaiber-

Irregulären, nicht aus indiſchen Truppen. Die Afſridis

haben nach der Cinnahme alle Gebäude niedergebrannt; die

Entsatztruppen, welche der in Peschawar kommandierende

General Ellis entsendet hatte, scheinen alſo zu spät gekommen

zu sein. Dieser Erfolg der Afridis verſchärſt den Ernst der

Lage erheblich, da er auf die Sepoy-Regimenter, die an der

Nordwesigrenze teilweiſe aus diesem ſtreitbaren Stamme

rekrutiert werden, nicht ohne Rückwirkung bleiben dürfte.

Der „unterſeeiſche Arbeiter“.

(Siehe das Bild auf Seite 145.)

N" macht gegenwärtig in Frankreich intereſſante Ver:

ſuche mit der. Erfindung eines Herrn Piatti dal Pozzo,

welche die Taucherglocken nicht nur ersſeten, sondern weit über-

treffen ſoll. Der von dem Ingenieur Delisle erbaute Apparat

Anſicht von oben; zur Hälſte mit Querdurchſchnilt.

führt den Namen „unterseeiſcher Arbeiter" (Travailleur sous-

marin), und unser Bild auf S. 145 führt ihn in ſeiner

Thätigkeit auf dem Meeresboden vor. Es veranschaulicht

seine äußere Gestalt und Einrichtung, während die beiden

obenstehenden Textvignetten –~ Längendurchſschnitt und Ansicht

von oben, zur Hälfte wagerecht durchſchnitten – die Einzel-

heiten der Konstruktion erkennen laſſen. Die Kugelform des

aus 8 Centimeter dickem Blech gefertigten Apparats gestattet

ihm, dem stärkſten Druck Widerstand zu leisten; die Luftmenge,

welche er bei 3 Meter Durchmesser aufzunehmen vermag,

reicht für mehrere Menschen auf längere Zeit aus. Sein

Gesamtgewicht beträgt ungefähr 10 Tonnen. Der Zugang er-

folgt von oben, die Klappe wird dann hermetiſch verſchlossen.

In das durchaus wasser- und luftdichte Innere führt eine

Leiter hinab. Der versenkte Apparat bleibt mit der Ober-

welt in Verbindung durch ein Kabel, um das Drähte herum-

laufen, welche die Telephonleitung und die elektriſche Leitung

darstellen. Außerdem ſind aber auch noch elektriſche Akkumula-

toren vorhanden. Die elektriſche Kraft wird benutzt zur Be-

leuchtung des Apparats und des Meeresbodens, wo er arbeitet,

und zur Bewegung der Schrauben und des Steuers. Der

„unterseeiſche Arbeiter" vermag sich nämlich selbſtthätig zu

bewegen, sich um ein Wrack oder Riff zu drehen und mittels

außen angebrachter Instrumente (Schaufeln, Zangen u. s. w.),

die aber von innen gelenkt werden, die verſchiedenſten Ar-

beiten vorzunehmen. Mit Hilfe von drei Schrauben kann

der Apparat ſich vorwärts, rückwärts und seitwärts bewegen,

und das Steuer ermöglicht es, dieſe Bewegungen genau zu |

147

regeln. Verſenkt und wieder emporgezogen wird der Apparat

an dem vorhin erwähnten Kabel; sollte aber auch durch

irgend einen Unfall das Kabel einmal reißen, so sind die in

dieſer eigenartigen Taucherkugel auf dem Grunde des Meeres

oder eines anderen Gewässers eingeschlossenen Personen troyh-

dem keineswegs gefährdet. An der Kugel hängen nämlich

unten zwei Ballastbehälter, die sich vom Jnneren aus ent-

leeren lasſen. Sobald dies aber geschehen iſt, steigt die

Kugel ohne jegliche Hilfe von oben mit einem plötlichen

Ruck wieder an die Oberfläche des Wassers empor. Wenn

man sich des „unterseeiſchen Arbeiters" bedienen will, so

bringt man ihn an Bord eines Schiffes bis in die Nähe der

betreffenden Stelle, wo man ihn in das Wasser hinabläßt,

nachdem der Leiter des Apparats und seine Gehilfen ein-

gestiegen sind. Alsdann wird die Kugel mittels des über

eine Rolle langſam ſich abwickelnden Kabels niedergelassen,

bis der Leiter das telephoniſche Kommando: „Halt!“ giebt.

Dieser beleuchtet nun zunächst die untersſeeiſche Arbeitsſtätte

und bringt seinen Apparat mittels der Schrauben genau an

‘die richtige Stelle, um dann ſeine Arbeitsinstrumente in

Thätigkeit treten zu laſſen. Das Wichtigste darunter sind

zwei unter der Kugel angebrachte Eiſenſtangen, von denen

eine feſtiſteht, die andere aber ſich von Innen aus bewegen

läßt, ſo daß die beiden Stangen zusammen eine Art gange

bilden. Man kann mit ihrer Hilfe Lasten emporheben, aber

auch Kabel oder Ketten damit um Gegenstände von un-

gewöhnlicher Größe und Schwere legen, um diese (zum Bei-

ſpiel ein geſunkenes Schiff) dann von einem Bergungsdampfer

aus emporzuwinden. Je nach Bedarf kann man natürlich

auch mehrere dieser „unterseeiſchen Arbeiter" zu gleicher Zeit

in Thätigkeit treten laſſen. Die Versuche, welche mit diesem

Apparat bei Choiſy le Roi in der Seine angestellt wurden,

ſind über Erwarten gut gelungen. Man sieht mit Spannung

den weiteren Verſuchen in Havre, wo er in einer Tiefe von

250 Meter, und auf der Reede von Brest, wo er 500 Meter

tief arbeiten ſoll, entgegen.

Der Beſuch des Königs von Siam bei dem

Fürſten Bismarck in Friedrichsruh.

(Siehe das Biid auf Seite 148.)

D? König von Siam ist auf seiner europäiſchen Rundreise

Ende Auguſt auch in Berlin und Potsdam gewesen, wo

er die Gastfreundschaft des deutschen Kaiſers genoß. Auf der

Weiterreiſe traf der oſtaſiatiſche Herrſcher mit seinem Gefolge

am 2. September um 2 Uhr 10 Minuten nachmittags von

Hamburg in Friedrichsruh ein, um dem Fürsten Bismarck

seinen Besuch zu machen (siehe unser Bild auf S.. 148).

Graf Ranßau nahm die Ankommenden in Empfang unn

führte ſie dem Fürſten zu, der gleich dem König und ſeinen

Begleitern in Zivilkleidung war. Außer dem König waren deſſen

beide Brüder, die Prinzen Svasti und Mahisara, ſowie die Herren

des königlichen Gefolges, Generaladjutant Phya Tejo, Lega-

tionsrat Phra Ratnakoſa und Kammerherr Mai Cha Yuat

erſchienen. Der Fürst führte den König und die beiden

Prinzen in den vor dem Speiſesaale liegenden Salon, dessen

Fenster Ausblick nach dem Park haben. Hier befanden ſich

noch die Gräfin Rantzau und die Nichte des Fürsten Bis-

marck, Frau v. Kotze, geb. v. Arnim. Es entspann sich nun

zwiſchen dem Fürsten und seinem königlichen Gaſte eine sehr

lebhafte, engliſch geführte Unterhaltung, an der hin und

wieder auch die Gräfin Rantzau teilnahm. Es wurden Zi-

garren und Zigaretten, sowie Thee und Cognac gereicht. Jm

Laufe der Unterhaltung erbat sich der König vom Fürsten

deſſen Porträt mit Unterschrift, worauf der Fürſt ſich Feder

und Tinte bringen ließ und seinen Namen auf eine Photo-

graphie ſchrieb. Diese stellte den Fürsten jedoch in Zivilklei-

dung dar, und die Wünſche des Königs gingen dahin, ein

Bildnis Bismarcks in Uniform zu erhalten. Er wählte dann

eine Photographie, die den Fürsten in General-Interimsuni-

| form und unbedeckten Hauptes zeigte. Einer der Begleiter

des Königs notierte beständig sehr eifrig in ein Miniatur-

taſchenbuch, was er vom Nebenzimmer aus von den Aus-

sprüchen des Fürſten Bismarck erhaſchen konnte. Als die

fahrplanmäßige Zeit zur Rückfahrt nach Hamburg gemeldet

wurde, erhob ſich die ganze Gesellſchaft und begab ſich vors

Haus. Hier erregte es das höchſte Ergößen des Königs,

als er sich vier thatbereiten Photographen gegenübersſah, und

er veranlaßte den Fürſten, der ebenfalls lachend die zum

Photographieren getroffenen Vorbereitungen muſterte, eine

Weile vor der Hausthür ſtehen zu bleiben, bis einige Gruppen-

aufnahmen gemacht waren. Dann ſchritt der Fürſt Arm in

Arm mit dem Könige, dessen ſchlanke Gestalt er um mehr

als Haupteslänge überragte, nach dem Bahngeleiſe, wo ein

zahlreiches Publikum die Ankommenden mit lauten Hurra-

rufen empfing. Noch war kein Zug zu sehen, und nach eingee..

Zeit des Wartens kam die Meldung, daß der Berliner Zug

11 Minuten Verſpätung habe. Sobald der König dies hörte,

bat er den Fürsten dringend, ſich nicht länger das ermüdende

Stehen zuzumuten, sondern wieder in den Park zurückzu-

kehren. Als der Fürst höflich abwehrte, legte König Tſchula-

longkorn schnell wieder seinen Arm in den Bismarcks und

zog ihn mit sanfter Gewalt nach dem Portierhäuschen hin.

Aus diesem wurden dann vier Stühle geholt, worauf sich der

König, der Fürſt, die Gräfin Rantzau und Frau v. Kotze

dicht hinter dem Gitter des Eingangsthores niederließen.

Als der Zug endlich ankam, begleitete Fürſt Bismarck seine

Gäſle nochmals bis ans Geleiſe. Der König verabschiedete

sich mit herzlichen Worten, . beſtieg den Salonwagen und

winkte dann vom Fenster aus Grüße zu, während der zug

davonfuhr. Als die Passagiere des vorbeirollenden Zuges

den Fürſten dicht vor ſich am Eisenbahngeleiſe stehen sahen,

mischten sich ihre Hurras in die Rufe des den Fürsten um-

gebenden Publikums, und flatternde Tücher aus allen Fenſtern

des Zuges winkten dem greiſen Schloßherrn so lange Grüße

zu, wie der Zug dem Auge der am Wege Stehenden ſicht-

bar blieb. t . :