Heft 18.

zugleich die Entscheidung über die Zukunft von ganz

Deutſchland abhing.

Der preußiſche Staat erlebte vor fünfzig Jahren

zum zweitenmal in diesem Jahrhundert eine Kataſtrophe;

wie im Jahre 1807, ſo nahte ihm auch in den März-

tagen 1848 das Verderben, weil seine Lenker nicht

mit der Zeit hatten fortſchreiten wollen. Wenn wir

heute jene Begebenheiten rein als geschichtliche Ereig-

niſſe, aus der Ferne und ohne jede Leidenſchaft be-

trachten, ſo vermögen wir uns der Erkenntnis nicht zu

entziehen, daß sie in Berlin wie in Wien und ander-

wärts nichts anderes waren, als eine unausbleibliche

Folge betlagenswerter Verſäumniſſe im Staatsleben.

Dafür zeugen auch die Ausſprüche vieler ſtreng

konservativ geſinnter Männer, von denen wir hier

nur folgende Stelle aus den Lebenserinnerungen des

ſächſiſchen Staatsministers R. v. Friesen anführen

wollen: „Die ſstaatlichen Einrichtungen Deutschlands,

ſowohl der Bund ſelbſt als die Verfaſſungen eines

großen Teiles der Einzelſtaaten, waren alt geworden,

paßten nicht mehr zu den veränderten Verhältniſsen,

zu den Ideen, die sich der Bevölkerung in weiten

Kreiſen bemächtigt hatten. Allgemein war die Ueber-

zeugung, daß es ſo nicht fortgehen könne.

Viele Tauſende an ſich keineswegs revolutionär und

antimonarchiſch Geſinnter, die aber keine Möglichkeit

eines friedlichen, streng verfaſſungsmäßigen Ausganges

ſahen, wurden für die Idee einer allgemeinen, wenn

auch gewaltſamen Umwälzung = nach einer oder der

Uztren Richtung hin = geneigter und empfänglicher

emacht. Ü

§ Nicht die veränderten Verhältniſſe und in die Be-

völkerung eingedrungenen neuen Ideen verſchuldeten

also die Erhebung von 1848, sondern das Zurück-

bleiben der Regierungen hinter dieſen Verhältnissen

und dieſen Ideen.

In den Mittel- und Kleinstaaten Deutſchlands

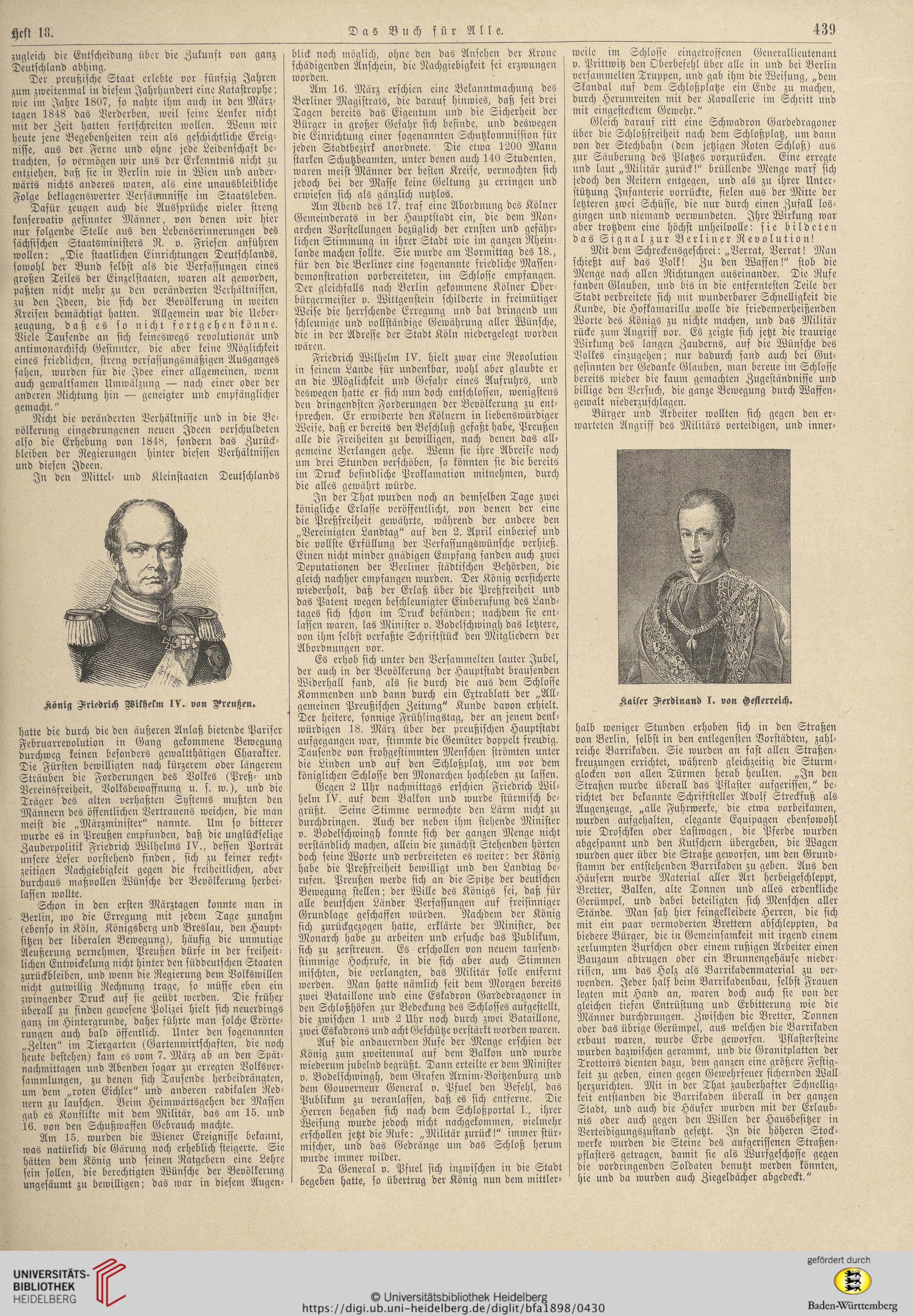

Hönig Friedrich Vilhekm IV. von Preußen.

hatte die durch die den äußeren Anlaß bietende Pariser

Februarrevolution in Gang gekommene Bewegung

durchweg keinen besonders gewaltthätigen Charakter.

Die Fürsten bewilligten nach kürzerem oder längerem

Sträuben die Forderungen des Volkes (Preß- und

Vereinsfreiheit, Volksbewaffnung u. ſ. w.), und die

Träger des alten verhaßten Syſtems mußten den

Männern des öffentlichen Vertrauens weichen, die man

meiſt die „Märzminiſter“ nannte. Um ſo bitterer

wurde es in Preußen empfunden, daß die unglückselige

gZauderpolitik Friedrich Wilhelms IV., deſſen Porträt

unsere Leser vorſtehend finden, ſich zu keiner recht-

zeitigen Nachgiebigkeit gegen die freiheitlichen, aber

durchaus maßvollen Wünſche der Bevölkerung herbei-

_ daſſen wollte.

Schon in den erſten Märztagen konnte man in

_ Berlin, wo die Erregung mit jedem Tage zunahm

(ebenſo in Köln, Königsberg und Breslau, den Haupt-

ſitzen der liberalen Bewegung), häufig die unmutige

Aeuußerung vernehmen, Preußen dürfe in der freiheit-

lichen Entwickelung nicht hinter den ſüddeutſchen Staaten

zurückbleiben, und wenn die Regierung dem Volkswillen

nicht gutwillig Rechnung trage, sſo müſſe eben ein

| zwingender Druck auf sie geübt werden. Die früher

: überall zu finden geweſene Polizei hielt ſich neuerdings

ganz im Hintergrunde, daher führte man ſolche Erörte-

rungen auch bald öffentlich. Unter den sogenannten

„Zelten“ im Tiergarten (Gartenwirtſchaften, die noch

heute beſtehen) kam es vom 7. März ab an den Spät-

nachmittagen und Abenden ſogar zu erregten Volksver-

ammlungen, zu denen ſich Tauſende herbeidrängten,

um dem ,roten Eichler“ und anderen radikalen Red-

i nern zu lauſchen. Beim Heimwärtsgehen der Massen

gab es Konflikte mit dem Militär, das am 15. und

16. von den Schußwaffen Gebrauch machte.

Am 15. wurden die Wiener Ereigniſſe bekannt,

was natürlich die Gärung noch erheblich steigerte. Sie

hätten dem König und seinen Ratgebern eine Lehre

sein ſollen, die berechtigten Wünsche der Bevölkerung

ungeſäumt zu bewilligen; das war in diesem Augen-

Da s Buch für Alle.

blick noch möglich, ohne den das Anſehen der Krone

isjzbiacnten Anſchein, die Nachgiebigkeit ſei erzwungen

worden.

Am 16. März erſchien eine Bekanntmachung des

Berliner Magiſtrats, die darauf hinwies, daß ſeit drei

Tagen bereits das Eigentum und die Sicherheit der

Bürger in großer Gefahr ſich befinde, und deswegen

die Einrichtung einer sogenannten Schutkkommiſssion für

jeden Stadtbezirk anordnete. Die etwa 1200 Mann

starken Schutbeamten, unter denen auch 140 Studenten,

waren meiſt Männer der besten Kreiſe, vermochten ſich

jedoch bei der Masſe keine Geltung zu erringen und

erwieſen ſich als gänzlich nutzlos.

Am Abend des 17. traf eine Abordnung des Kölner

Gemeinderats in der Hauptſtadt ein, die dem Mon-

archen Vorſtellungen bezüglich der ernſten und gefähr-

lichen Stimmung in ihrer Stadt wie im ganzen Rhein-

lande machen sollte. Sie wurde am Vormittag des 18.,

für den die Berliner eine sogenannte friedliche Maſſen-

demonſtration vorbereiteten, im Schloſſe empfangen.

Der gleichfalls nach Berlin gekommene Kölner Ober-

bürgermeister v. Wittgenstein ſchilderte in freimütiger

Weise die herrſchende Erregung und bat dringend um

ſchleunige und vollständige Gewährung aller Wünſche,

die in der Adreſſe der Stadt Köln niedergelegt worden

wären.

Friedrich Wilhelm IV. hielt zwar eine Revolution

in seinem Lande für undenkbar, wohl aber glaubte er

an die Möglichkeit und Gefahr eines Aufruhrs, und

deswegen hatte er ſich nun doch entſchloſſen, wenigstens

den dringendsten Forderungen der Bevölkerung zu ent-

ſprechen. Er erwiderte den Kölnern in liebenswürdiger

Weise, daß er bereits den Beſchluß gefaßt habe, Preußen

alle die Freiheiten zu bewilligen, nach denen das all-

gemeine Verlangen gehe. Wenn ſie ihre Abreiſe noch

um drei Stunden verſchöben, so könnten sie die bereits

im Druck befindliche Proklamation mitnehmen, durch

die alles gewährt würde.

In der That wurden noch an demſelben Tage zwei

königliche Erlasse veröffentlicht, von denen der eine

die Preßfreiheit gewährte, während der andere den

„Vereinigten Landtag“ auf den 2. April einberief und

die vollſte Erfüllung der Verfaſſungswünſche verhieß.

Einen nicht minder gnädigen Empfang fanden auch zwei

Deputationen der Berliner ſstädtiſchen Behörden, die

gleich nachher empfangen wurden. Der König versicherte

wiederholt, daß der Erlaß über die Preßfreiheit und

das Patent wegen beſchleunigter Einberufung des Land- |

| tages ſich ſchon im Druck befänden; nachdem ſie ent- |

laſſen waren, las Miniſter v. Bodelschwingh das letztere,

von ihm ſelbſt verfaßte Schriftſtück den Mitgliedern der

Abordnungen vor.

Es erhob ſich unter den Verſammelten lauter Jubel, |

der auch in der Bevölkerung der Hauptstadt brauſenden

Widerhall fand, als sie durch die aus dem Schlose

Kommenden und dann durch ein Extrablatt der „All-

| gemeinen Preußiſchen Zeitung“" Kunde davon erhielt.

Der heitere, sonnige Frühlingstag, der an jenem denk-

würdigen 18. März über der preußiſchen Hauptſtadt

aufgegangen war, stimmte die Gemüter doppelt freudig.

Tauſende von frohgeſtimmten Menſchen strömten unter

die Linden und auf den Schloßplaz, um vor dem

königlichen Schloſſe den Monarchen hochleben zu laſſen.

Gegen 2 Uhr nachmittags erſchien Friedrich Wil-

helm IV. auf dem Balkon und wurde ſtürmiſch be-

grüßt. Seine Stimme vermochte den Lärm nicht zu

durchdringen. Auch der neben ihm stehende Miniſter

v. Bodelſchwingh konnte sich der ganzen Menge nicht

verständlich machen, allein die zunächſt Stehenden hörten

doch seine Worte und verbreiteten es weiter: der König

habe die Preßfreiheit bewilligt und den Landtag be-

rufen. Preußen werde sich an die Spitze der deutſchen

Bewegung stellen; der Wille des Königs ſei, daß für

alle deutſchen Länder Verfaſſungen auf freiſinniger

Grundlage geschaffen würden. Nachdem der König

ſich zurückgezogen hatte, erklärte der Minister, der

Monarch habe zu arbeiten und erſuche das Publikum,

sich zu zerſtreuen. Es erſchollen von neuem tauſend-

stimmige Hochrufe, in die sich aber auch Stimmen

miſchten, die verlangten, das Militär solle entfernt

werden. Man hatte nämlich seit dem Morgen bereits

Fr Sqsßgöfen ‘ur Bh eqg bes ShUfet cufgcſellt

die zwiſchen 1 und 2 Uhr noch durch zwei Bataillone,

zwei Eskadrons und acht Geschütze verſtärkt worden waren.

Auf die andauernden Rufe der Menge erſchien der

König zum zweitenmal auf dem Balkon und wurde

wiederum jubelnd begrüßt. Dann erteilte er dem Miniſter

v. Bodelſchwingh, dem Grafen Arnim-Boitzenburg und

dem Gouverneur General v. Pfuel den Befehl, das

Publikum zu veranlassen, daß es ſich entferne. Die

Herren begaben sich nach dem Schloßportal I., ihrer

Weiſung wurde jedoch nicht nachgekommen, vielmehr

erſchollen jetzt die Rufe: „Militär zurück!“ immer ſstür-

miſcher, und das Gedränge um das Schloß herum

wurde immer wilder.

Da General v. Pfuel sich inzwiſchen in die Stadt

begeben hatte, so übertrug der König nun dem mittler-

439

weile im Schloſſe eingetroffenen Generallieutenant

v. Prittwitz den Oberbefehl über alle in und bei Berlin

versammelten Truppen, und gab ihm die Weiſung, „dem

Skandal auf dem Schloßplatze ein Ende zu machen,

durch Herumreiten mit der Kavallerie im Schritt und

""t auzthet “ queht.. Schwadron Gardedragoner

über die Schloßfreiheit nach dem Schloßplat, um dann

von der Stechbahn (dem jetzigen Roten Schloß) aus

zur Säuberung des Platzes vorzurücken. Eine erregte

und laut „Militär zurück!“ brüllende Menge warf ſich

jedoch den Reitern entgegen, und als zu ihrer Unter-

ſtützung Infanterie vorrückte, fielen aus der Mitte der

lehteren zwei Schüſſe, die nur durch einen Zufall los-

gingen und niemand verwundeten. Ihre Wirkung war

aber troßdem eine höchſt unheilvolle: ſie bildeten

das Signal zux Berliner Revolution!

Mit dem Schreckensgeſchrei : „Verrat, Verrat! Man

schießt auf das Volk! Hu den Waffen!“ ſtob die

Menge nach allen Richtungen auseinander. Die Rufe

fanden Glauben, und bis in die entfernteſten Teile der

Stadt verbreitete ſich mit wunderbarer Schnelligkeit die

Kunde, die Hofkamarilla wolle die friedenverheißenden

Worte des Königs zu nichte machen, und das Militär

rücke zum Angriff vor. Es zeigte sich jett die traurige

Wirkung des langen Zauderns, auf die Wünſche des

Volkes einzugehen; nur dadurch fand auch bei Gut-

geſinnten der Gedanke Glauben, man bereue im Schlosse

bereits wieder die kaum gemachten Zugeständnisse und

billige den Verſuch, die ganze Bewegung durch Waffen-

gewalt niederzuſchlagen.

Bürger und Arbeiter wollten ſich gegen den er-

warteten Angriff. des Militärs verteidigen, und inner-

Kaiſer Ferdinand I. von Fefterreich. :

halb weniger Stunden erhoben sich in den Straßen

von Berlin, selbst in den entlegensten Vorstädten, zahl-

reiche Barrikaden. Sie wurden an faſt allen Straßen-

kreuzungen errichtet, während gleichzeitig die Sturm-

glocken von allen Türmen herab heulten. „Jn den

Straßen wurde überall das Pflaſter aufgeriſſen, “ be-

richtet der bekannte Schriftſteller Adolf Streckfuß als

Augenzeuge, „alle Fuhrwerke, die etwa vorbeikamen,

wurden aufgehalten, elegante Equipagen ebensowohl

wie Droſchken oder Laſtwagen, die Pferde wurden

abgeſpannt und den Kutschern übergeben, die Wagen

wurden quer über die Straße geworfen, um den Grund-

stamm der entstehenden Barrikaden zu geben. Aus den

Häuſern wurde Material aller Art herbeigeſchleppt,

Bretter, Balken, alte Tonnen und alles erdenlliche

Gerümpel, und dabei beteiligten ſich Menſchen aller

Stände. Man ſsah hier feingekleidete Herren, die ſich

mit ein paar vermoderten Brettern abſchleppten, da

biedere Bürger, die in Gemeinſamkeit mit irgend einem

zerlumpten Burſchen oder einem rußigen Arbeiter einen

Bauzaun abtrugen oder ein Brunnengehäuſe nieder-

riſſen, um das Holz als Barrikadenmaterial zu ver-

wenden. Jeder half beim Barrikadenbau, ſelbſt Frauen

legten mit Hand an, waren doch auch sie von der

gleichen tiefen Entrüſtung und Erbitterung wie die

Männer durchdrungen. Zwiſchen die Bretter, Tonnen

oder das übrige Gerümpel, aus welchen die Barrikaden

erbaut waren, wurde Erde geworfen. Pflaſterſteine

wurden dazwiſchen gerammt, und die Granitplatten der

Trottoirs dienten dazu, dem ganzen eine größere Feſtig-

keit zu geben, einen gegen Gewehrfeuer ſichernden Wall

herzurichten. Mit in der That zauberhafter Schnellig-

keit entſtanden die Barrikaden überall in der ganzen

Stadt, und auch die Häuſer wurden mit der Erlaub-

nis oder auch gegen den Willen der Hausbesitzer in

Verteidigungszuſtand geſetzt. In die höheren Stock-

werke wurden die Steine des aufgeriſſenen Straßen-

pflaſters getragen, damit ſie als Wurfgesſchoſſe gegen

die vordringenden Soldaten benutzt werden könnten,

hie und da wurden auch Ziegeldächer abgedeckt. Ü“

zugleich die Entscheidung über die Zukunft von ganz

Deutſchland abhing.

Der preußiſche Staat erlebte vor fünfzig Jahren

zum zweitenmal in diesem Jahrhundert eine Kataſtrophe;

wie im Jahre 1807, ſo nahte ihm auch in den März-

tagen 1848 das Verderben, weil seine Lenker nicht

mit der Zeit hatten fortſchreiten wollen. Wenn wir

heute jene Begebenheiten rein als geschichtliche Ereig-

niſſe, aus der Ferne und ohne jede Leidenſchaft be-

trachten, ſo vermögen wir uns der Erkenntnis nicht zu

entziehen, daß sie in Berlin wie in Wien und ander-

wärts nichts anderes waren, als eine unausbleibliche

Folge betlagenswerter Verſäumniſſe im Staatsleben.

Dafür zeugen auch die Ausſprüche vieler ſtreng

konservativ geſinnter Männer, von denen wir hier

nur folgende Stelle aus den Lebenserinnerungen des

ſächſiſchen Staatsministers R. v. Friesen anführen

wollen: „Die ſstaatlichen Einrichtungen Deutschlands,

ſowohl der Bund ſelbſt als die Verfaſſungen eines

großen Teiles der Einzelſtaaten, waren alt geworden,

paßten nicht mehr zu den veränderten Verhältniſsen,

zu den Ideen, die sich der Bevölkerung in weiten

Kreiſen bemächtigt hatten. Allgemein war die Ueber-

zeugung, daß es ſo nicht fortgehen könne.

Viele Tauſende an ſich keineswegs revolutionär und

antimonarchiſch Geſinnter, die aber keine Möglichkeit

eines friedlichen, streng verfaſſungsmäßigen Ausganges

ſahen, wurden für die Idee einer allgemeinen, wenn

auch gewaltſamen Umwälzung = nach einer oder der

Uztren Richtung hin = geneigter und empfänglicher

emacht. Ü

§ Nicht die veränderten Verhältniſſe und in die Be-

völkerung eingedrungenen neuen Ideen verſchuldeten

also die Erhebung von 1848, sondern das Zurück-

bleiben der Regierungen hinter dieſen Verhältnissen

und dieſen Ideen.

In den Mittel- und Kleinstaaten Deutſchlands

Hönig Friedrich Vilhekm IV. von Preußen.

hatte die durch die den äußeren Anlaß bietende Pariser

Februarrevolution in Gang gekommene Bewegung

durchweg keinen besonders gewaltthätigen Charakter.

Die Fürsten bewilligten nach kürzerem oder längerem

Sträuben die Forderungen des Volkes (Preß- und

Vereinsfreiheit, Volksbewaffnung u. ſ. w.), und die

Träger des alten verhaßten Syſtems mußten den

Männern des öffentlichen Vertrauens weichen, die man

meiſt die „Märzminiſter“ nannte. Um ſo bitterer

wurde es in Preußen empfunden, daß die unglückselige

gZauderpolitik Friedrich Wilhelms IV., deſſen Porträt

unsere Leser vorſtehend finden, ſich zu keiner recht-

zeitigen Nachgiebigkeit gegen die freiheitlichen, aber

durchaus maßvollen Wünſche der Bevölkerung herbei-

_ daſſen wollte.

Schon in den erſten Märztagen konnte man in

_ Berlin, wo die Erregung mit jedem Tage zunahm

(ebenſo in Köln, Königsberg und Breslau, den Haupt-

ſitzen der liberalen Bewegung), häufig die unmutige

Aeuußerung vernehmen, Preußen dürfe in der freiheit-

lichen Entwickelung nicht hinter den ſüddeutſchen Staaten

zurückbleiben, und wenn die Regierung dem Volkswillen

nicht gutwillig Rechnung trage, sſo müſſe eben ein

| zwingender Druck auf sie geübt werden. Die früher

: überall zu finden geweſene Polizei hielt ſich neuerdings

ganz im Hintergrunde, daher führte man ſolche Erörte-

rungen auch bald öffentlich. Unter den sogenannten

„Zelten“ im Tiergarten (Gartenwirtſchaften, die noch

heute beſtehen) kam es vom 7. März ab an den Spät-

nachmittagen und Abenden ſogar zu erregten Volksver-

ammlungen, zu denen ſich Tauſende herbeidrängten,

um dem ,roten Eichler“ und anderen radikalen Red-

i nern zu lauſchen. Beim Heimwärtsgehen der Massen

gab es Konflikte mit dem Militär, das am 15. und

16. von den Schußwaffen Gebrauch machte.

Am 15. wurden die Wiener Ereigniſſe bekannt,

was natürlich die Gärung noch erheblich steigerte. Sie

hätten dem König und seinen Ratgebern eine Lehre

sein ſollen, die berechtigten Wünsche der Bevölkerung

ungeſäumt zu bewilligen; das war in diesem Augen-

Da s Buch für Alle.

blick noch möglich, ohne den das Anſehen der Krone

isjzbiacnten Anſchein, die Nachgiebigkeit ſei erzwungen

worden.

Am 16. März erſchien eine Bekanntmachung des

Berliner Magiſtrats, die darauf hinwies, daß ſeit drei

Tagen bereits das Eigentum und die Sicherheit der

Bürger in großer Gefahr ſich befinde, und deswegen

die Einrichtung einer sogenannten Schutkkommiſssion für

jeden Stadtbezirk anordnete. Die etwa 1200 Mann

starken Schutbeamten, unter denen auch 140 Studenten,

waren meiſt Männer der besten Kreiſe, vermochten ſich

jedoch bei der Masſe keine Geltung zu erringen und

erwieſen ſich als gänzlich nutzlos.

Am Abend des 17. traf eine Abordnung des Kölner

Gemeinderats in der Hauptſtadt ein, die dem Mon-

archen Vorſtellungen bezüglich der ernſten und gefähr-

lichen Stimmung in ihrer Stadt wie im ganzen Rhein-

lande machen sollte. Sie wurde am Vormittag des 18.,

für den die Berliner eine sogenannte friedliche Maſſen-

demonſtration vorbereiteten, im Schloſſe empfangen.

Der gleichfalls nach Berlin gekommene Kölner Ober-

bürgermeister v. Wittgenstein ſchilderte in freimütiger

Weise die herrſchende Erregung und bat dringend um

ſchleunige und vollständige Gewährung aller Wünſche,

die in der Adreſſe der Stadt Köln niedergelegt worden

wären.

Friedrich Wilhelm IV. hielt zwar eine Revolution

in seinem Lande für undenkbar, wohl aber glaubte er

an die Möglichkeit und Gefahr eines Aufruhrs, und

deswegen hatte er ſich nun doch entſchloſſen, wenigstens

den dringendsten Forderungen der Bevölkerung zu ent-

ſprechen. Er erwiderte den Kölnern in liebenswürdiger

Weise, daß er bereits den Beſchluß gefaßt habe, Preußen

alle die Freiheiten zu bewilligen, nach denen das all-

gemeine Verlangen gehe. Wenn ſie ihre Abreiſe noch

um drei Stunden verſchöben, so könnten sie die bereits

im Druck befindliche Proklamation mitnehmen, durch

die alles gewährt würde.

In der That wurden noch an demſelben Tage zwei

königliche Erlasse veröffentlicht, von denen der eine

die Preßfreiheit gewährte, während der andere den

„Vereinigten Landtag“ auf den 2. April einberief und

die vollſte Erfüllung der Verfaſſungswünſche verhieß.

Einen nicht minder gnädigen Empfang fanden auch zwei

Deputationen der Berliner ſstädtiſchen Behörden, die

gleich nachher empfangen wurden. Der König versicherte

wiederholt, daß der Erlaß über die Preßfreiheit und

das Patent wegen beſchleunigter Einberufung des Land- |

| tages ſich ſchon im Druck befänden; nachdem ſie ent- |

laſſen waren, las Miniſter v. Bodelschwingh das letztere,

von ihm ſelbſt verfaßte Schriftſtück den Mitgliedern der

Abordnungen vor.

Es erhob ſich unter den Verſammelten lauter Jubel, |

der auch in der Bevölkerung der Hauptstadt brauſenden

Widerhall fand, als sie durch die aus dem Schlose

Kommenden und dann durch ein Extrablatt der „All-

| gemeinen Preußiſchen Zeitung“" Kunde davon erhielt.

Der heitere, sonnige Frühlingstag, der an jenem denk-

würdigen 18. März über der preußiſchen Hauptſtadt

aufgegangen war, stimmte die Gemüter doppelt freudig.

Tauſende von frohgeſtimmten Menſchen strömten unter

die Linden und auf den Schloßplaz, um vor dem

königlichen Schloſſe den Monarchen hochleben zu laſſen.

Gegen 2 Uhr nachmittags erſchien Friedrich Wil-

helm IV. auf dem Balkon und wurde ſtürmiſch be-

grüßt. Seine Stimme vermochte den Lärm nicht zu

durchdringen. Auch der neben ihm stehende Miniſter

v. Bodelſchwingh konnte sich der ganzen Menge nicht

verständlich machen, allein die zunächſt Stehenden hörten

doch seine Worte und verbreiteten es weiter: der König

habe die Preßfreiheit bewilligt und den Landtag be-

rufen. Preußen werde sich an die Spitze der deutſchen

Bewegung stellen; der Wille des Königs ſei, daß für

alle deutſchen Länder Verfaſſungen auf freiſinniger

Grundlage geschaffen würden. Nachdem der König

ſich zurückgezogen hatte, erklärte der Minister, der

Monarch habe zu arbeiten und erſuche das Publikum,

sich zu zerſtreuen. Es erſchollen von neuem tauſend-

stimmige Hochrufe, in die sich aber auch Stimmen

miſchten, die verlangten, das Militär solle entfernt

werden. Man hatte nämlich seit dem Morgen bereits

Fr Sqsßgöfen ‘ur Bh eqg bes ShUfet cufgcſellt

die zwiſchen 1 und 2 Uhr noch durch zwei Bataillone,

zwei Eskadrons und acht Geschütze verſtärkt worden waren.

Auf die andauernden Rufe der Menge erſchien der

König zum zweitenmal auf dem Balkon und wurde

wiederum jubelnd begrüßt. Dann erteilte er dem Miniſter

v. Bodelſchwingh, dem Grafen Arnim-Boitzenburg und

dem Gouverneur General v. Pfuel den Befehl, das

Publikum zu veranlassen, daß es ſich entferne. Die

Herren begaben sich nach dem Schloßportal I., ihrer

Weiſung wurde jedoch nicht nachgekommen, vielmehr

erſchollen jetzt die Rufe: „Militär zurück!“ immer ſstür-

miſcher, und das Gedränge um das Schloß herum

wurde immer wilder.

Da General v. Pfuel sich inzwiſchen in die Stadt

begeben hatte, so übertrug der König nun dem mittler-

439

weile im Schloſſe eingetroffenen Generallieutenant

v. Prittwitz den Oberbefehl über alle in und bei Berlin

versammelten Truppen, und gab ihm die Weiſung, „dem

Skandal auf dem Schloßplatze ein Ende zu machen,

durch Herumreiten mit der Kavallerie im Schritt und

""t auzthet “ queht.. Schwadron Gardedragoner

über die Schloßfreiheit nach dem Schloßplat, um dann

von der Stechbahn (dem jetzigen Roten Schloß) aus

zur Säuberung des Platzes vorzurücken. Eine erregte

und laut „Militär zurück!“ brüllende Menge warf ſich

jedoch den Reitern entgegen, und als zu ihrer Unter-

ſtützung Infanterie vorrückte, fielen aus der Mitte der

lehteren zwei Schüſſe, die nur durch einen Zufall los-

gingen und niemand verwundeten. Ihre Wirkung war

aber troßdem eine höchſt unheilvolle: ſie bildeten

das Signal zux Berliner Revolution!

Mit dem Schreckensgeſchrei : „Verrat, Verrat! Man

schießt auf das Volk! Hu den Waffen!“ ſtob die

Menge nach allen Richtungen auseinander. Die Rufe

fanden Glauben, und bis in die entfernteſten Teile der

Stadt verbreitete ſich mit wunderbarer Schnelligkeit die

Kunde, die Hofkamarilla wolle die friedenverheißenden

Worte des Königs zu nichte machen, und das Militär

rücke zum Angriff vor. Es zeigte sich jett die traurige

Wirkung des langen Zauderns, auf die Wünſche des

Volkes einzugehen; nur dadurch fand auch bei Gut-

geſinnten der Gedanke Glauben, man bereue im Schlosse

bereits wieder die kaum gemachten Zugeständnisse und

billige den Verſuch, die ganze Bewegung durch Waffen-

gewalt niederzuſchlagen.

Bürger und Arbeiter wollten ſich gegen den er-

warteten Angriff. des Militärs verteidigen, und inner-

Kaiſer Ferdinand I. von Fefterreich. :

halb weniger Stunden erhoben sich in den Straßen

von Berlin, selbst in den entlegensten Vorstädten, zahl-

reiche Barrikaden. Sie wurden an faſt allen Straßen-

kreuzungen errichtet, während gleichzeitig die Sturm-

glocken von allen Türmen herab heulten. „Jn den

Straßen wurde überall das Pflaſter aufgeriſſen, “ be-

richtet der bekannte Schriftſteller Adolf Streckfuß als

Augenzeuge, „alle Fuhrwerke, die etwa vorbeikamen,

wurden aufgehalten, elegante Equipagen ebensowohl

wie Droſchken oder Laſtwagen, die Pferde wurden

abgeſpannt und den Kutschern übergeben, die Wagen

wurden quer über die Straße geworfen, um den Grund-

stamm der entstehenden Barrikaden zu geben. Aus den

Häuſern wurde Material aller Art herbeigeſchleppt,

Bretter, Balken, alte Tonnen und alles erdenlliche

Gerümpel, und dabei beteiligten ſich Menſchen aller

Stände. Man ſsah hier feingekleidete Herren, die ſich

mit ein paar vermoderten Brettern abſchleppten, da

biedere Bürger, die in Gemeinſamkeit mit irgend einem

zerlumpten Burſchen oder einem rußigen Arbeiter einen

Bauzaun abtrugen oder ein Brunnengehäuſe nieder-

riſſen, um das Holz als Barrikadenmaterial zu ver-

wenden. Jeder half beim Barrikadenbau, ſelbſt Frauen

legten mit Hand an, waren doch auch sie von der

gleichen tiefen Entrüſtung und Erbitterung wie die

Männer durchdrungen. Zwiſchen die Bretter, Tonnen

oder das übrige Gerümpel, aus welchen die Barrikaden

erbaut waren, wurde Erde geworfen. Pflaſterſteine

wurden dazwiſchen gerammt, und die Granitplatten der

Trottoirs dienten dazu, dem ganzen eine größere Feſtig-

keit zu geben, einen gegen Gewehrfeuer ſichernden Wall

herzurichten. Mit in der That zauberhafter Schnellig-

keit entſtanden die Barrikaden überall in der ganzen

Stadt, und auch die Häuſer wurden mit der Erlaub-

nis oder auch gegen den Willen der Hausbesitzer in

Verteidigungszuſtand geſetzt. In die höheren Stock-

werke wurden die Steine des aufgeriſſenen Straßen-

pflaſters getragen, damit ſie als Wurfgesſchoſſe gegen

die vordringenden Soldaten benutzt werden könnten,

hie und da wurden auch Ziegeldächer abgedeckt. Ü“