_ Mann gewonnen habe.

Heft 26.

D as B u < f ür Al kl e.

627

bot nicht die Hälfte, und der Bauer wäre allerdings

ohne mich darauf eingegangen.“

„Alſo, ſehen Sie! Und wie ging die Sache dann

weiter? Ich habe ſie aus dem Gesichte verloren. Oder

doch“ ~ der Graf rieb sich die Stirne ~~ „der Bauer

soll einen etwas leichtſinnigen Sohn gehabt haben,

einen von den modernen Obenhinaus, dem sein Stand

nicht gut genug war.“

„Leider! Leider!“ erklärte Polen mit kummervoller

Miene. „Ja, den hatte er, das Schlimmſte dabei iſt, daß

ich ihn jett habe, Excellenz; er iſt mein Schwiegerſohn !“

„Der junge Bauer“ – der Graf runzelte die

Stirne und ließ ſseinen Blick von neuem mißtrauiſch

über die Gestalt des vor ihm Sigtzenden gleiten ~

„heiratete Ihre Tochter? Iſt hier in der Stadt? Bei

Ihnen im Geſchäfte?“ j

„Gott, Excellenz, im Geſchäft? Nichts iſt er. Ein

Verſchwender iſt er! Aber was wollte ich denn machen?

Die jungen Leutchen liebten ſich. Es iſt nur ein wahres

Glück, daß der ſchöne Hof vor ihm ſicher iſt.“

„Was iſt denn mit dem Hof?"

„Der Bauer übergab ihn auf meinen Rat ſeiner

Tochter, einem braven Mädchen, das einen fleißigen

Htlzärbeiter geheiratet hat. Der iſt nun in ſicheren

Händen.“

„Und der alte Bauer? Sie ſehen, ich intereſsiere

mich für die Familie.“

„Lebt mit seiner Frau bei mir im Hauſe, Excellenz.

Ich kann sagen, er iſt mein bester Freund, ein Ehren-

mann. Sehen Sie, Excellenz, das war noch mein

einziges Glück bei der ganzen Sache, daß ich mir den

Sie wissen ſchon, unſsereiner

wächſt da im Geschäfte groß, zwiſchen den Comptoir-

mauern, da verhärtet sich alles da drinnen. Man hat

kein Herz und kein Verſtändnis mehr für das Volk,

für ſein Wohl und Wehe, man wird ein hartgesſottener

Egoiſt und Spekulant. Ich will mich nicht beſſer

machen, ich war gerade so; aber seit ich mit dem Manne

verkehre – ich denke jezt ganz anders. Die Leute

haben so einen klaren Blick, so gar nichts Verbildetes.

Und dann vor allem in meinem Geſchäfte – Sie

wiſſen ja, das Intereſſe der Bauern ſpielt dabei ja oft

die wichtigſte Rolle. Wenn man da gewiſsenlos ſein

wollte – aber man kann es nicht ſein mit so einem |

Manne an der Seite, man ſchämt sich; kurz, man kann

es nicht. – Ich nicht. Es geſchieht nichts ohne seinen

Rat. Es kommt dadurch gewissermaßen ein konſer-

vativer Zug in mein Geschäft. Wir können die Aus-

dehnung der Stadt nun einmal nicht verhindern, ebenſo-

wenig , daß der Bauer in der nächſten Umgebung ver-

drängt wird; aber wir reißen ihn nicht mit der Wurzel

aus, sondern verſeßen ihn fein sorgfältig in ein an-

deres Erdreich. Das iſt unſer Prinzip. O, ich ſage

Ihnen, Excellenz, dieser Bauer iſt ein Prachtmenſch,

die Perle meines Hauſes. Wenn Exrcellenz vielleicht

einmal bei Ihrem großen Intereſſe für den Mann uns

die Ehre ſchenken wollten ~ ich würde die ſorgfältigſte

Auswahl treffen in der Geſellſchaft. “

; f (Fortſezung folgt.)

Der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg.

. u

(Siehe die 3 Bilder auf Seite 624, 632 und 633 und das nebenſtehende Porträt.)

D'! ganze Küſte von Cuba ist reich an tiefen Hafenein-

buchtungen, meist mit engem Eingang; zum Teil liegen

Riffe und Verſandungen der Schiffahrt im Wege. Im Nord-

westen reihen sich von Westen aus aneinander Bahia-Honda,

Cabafas, Mariel, Havana und Matanzas. Von letterem

öſtlich nach Cardenas hin erſtreckt ſich längs der Küste der

fruchtbarſte Strich der Inſel mit ſeinen reichen Zucker-

pflanzungen. Im Süden ist Cienfuegos der Haupthafen,

während Santiago de Cuba, mit trefflichem Hafen und von

der übrigen Insel durch die Berge getrennt, die größte Statt

des Südostens darſtellt. – Wir bringen auf S. 682 und 638

unten eine Generalansicht des Hafens und der Stadt Havana,

welche die Hauptstadt der Insel und der Sit der Regierung

wie des militärischen Oberkommandos iſt. Sie liegt weſtlich

an dem nur 360 Meter breiten Eingang des Hafens, den

auf der Stodtseite das Fort Punta und ihr gegenüber das

Castillo del Morro ~ hinten rechts auf unserem Bilde ~

von dem wir bereits in Heft 25 eine besondere Ansicht

brachten, gegen Seeangriffe verteidigen. Hat man dieſe Meer- |

enge paſſiert, so eröffnet sich dem Ankonmmenden ein prächtiges

Panorama des in Friedenszeiten außerordentlich belebten

Hafens und der über 200,000 Einwohner (die Hälfte davon

ſind Schwarze) zählenden Stadt mit ihrem ſanft ansteigenden

Hügellande. Im Hafen von Havana hat bekanntlich die Kata-

sirophe des amerikaniſchen Panzerſchiffes „Maine“ ſtattgefun-

den, die den unmittelbaren Anlaß zum Ausbruch des gegen-

wärtigen Krieges geboten hat. Gerade vor der in der Mitte

unserer Generalanſicht vorspringenden Spite der Stadt sehen

wir einige Schiffe, die mit der Hebung des verſunkenen Wracks

der „Maine“ beschäftigt ſind ~ Versuche, die bisher jedoch

erfolglos geblieben ſind. Oberhalb der Stadt ſpaltet ſich der

Hafen in drei Buchten: die Ensenadas von Marimelena,

Guaſabacoa und Atares. Jm Süden und Oſten ſchließen sich an

die Stadt die Vorstädte Cerro, der Sitz der reichen Handels-

welt, Jeſus del Monte, Regla und Caſa Blanca. + In dem

oben erwähnten Hafen von Santiago de Cuba auf der Süd-

„Hundertfünfzigtauſend Mark, Excellenz, die Firma ,

oſtſeite der Insel ist die Flotte des Admirals Cervera am

19. Mai glücklich eingetroffen. Wie unsere Generalansicht

auf S. 624 veranſchaulicht, liegt Santiago am Ende einer

neun Kilometer langen, gut geschütten Reede. Die Ein-

fahrtstraße iſt ſchmal ~ an der engsten Stelle nur 160 Meter

breit ~ und für größere Schiffe ſchwer zugänglich; der

Eingang wird überdies durch ein starkes, rechts oben auf

unserer Ansicht sichtbares Fort, das den in fast allen ſpaniſchen

befestigten Häfen der Neuen Welt wiederkehrenden Namen

Castillo del Morro führt, und mehrere vorgeſchobene Forts

verteidigt. Die etwa 70,000 Einwohner zählende Stadt

(links auf der Ansicht), eine der ältesten Ansiedelungen auf

Cuba, ist die Hauptſtadt des ganzen Oſtens und baut ſich

amphitheatraliſch am äußersten Nordostende der von mächtigen

Bergen der Sierra Maeſtra uniſchloſſenen Bai und an der

Mündung des Rio Yarayo auf; vom Hafen aus gesehen,

stellt sie ſich den Blicken ungemein maleriſch dar. Sie heißt

auf der Insel selbſt einfach „Cuba“ und war bis zum

Jahre 1607 die Hauptstadt der „Perle der Antillen“. San-

tiago iſt der Sit eines Gouverneurs und eines Erzbiſchofs,

auch befindet sich dort ein deulſches Konſulat. Die Häuſer

sind wegen der häufigen Erdbeben meiſt einstöckig; sehr zahl-

reich sind die Kirchen und Klöster. Die höher gelegenen Teile

der Stadt sind gesund, während in den unteren während der

Regenzeit meiſt Fieber herrſchen. Von den. Befestigungen

der Stadt und des Hafens iſt das oben erwähnte Kaſltell

Morro die älteste; die weiter nach innen gelegenen Forts

und Strandbatterien, wie die zwiſchen Morro und Santa

Catalina, sowie westlich bei La Socapa liegenden Batterien,

rühren aus neuerer Zeit her und sollen mit modernen Ge-

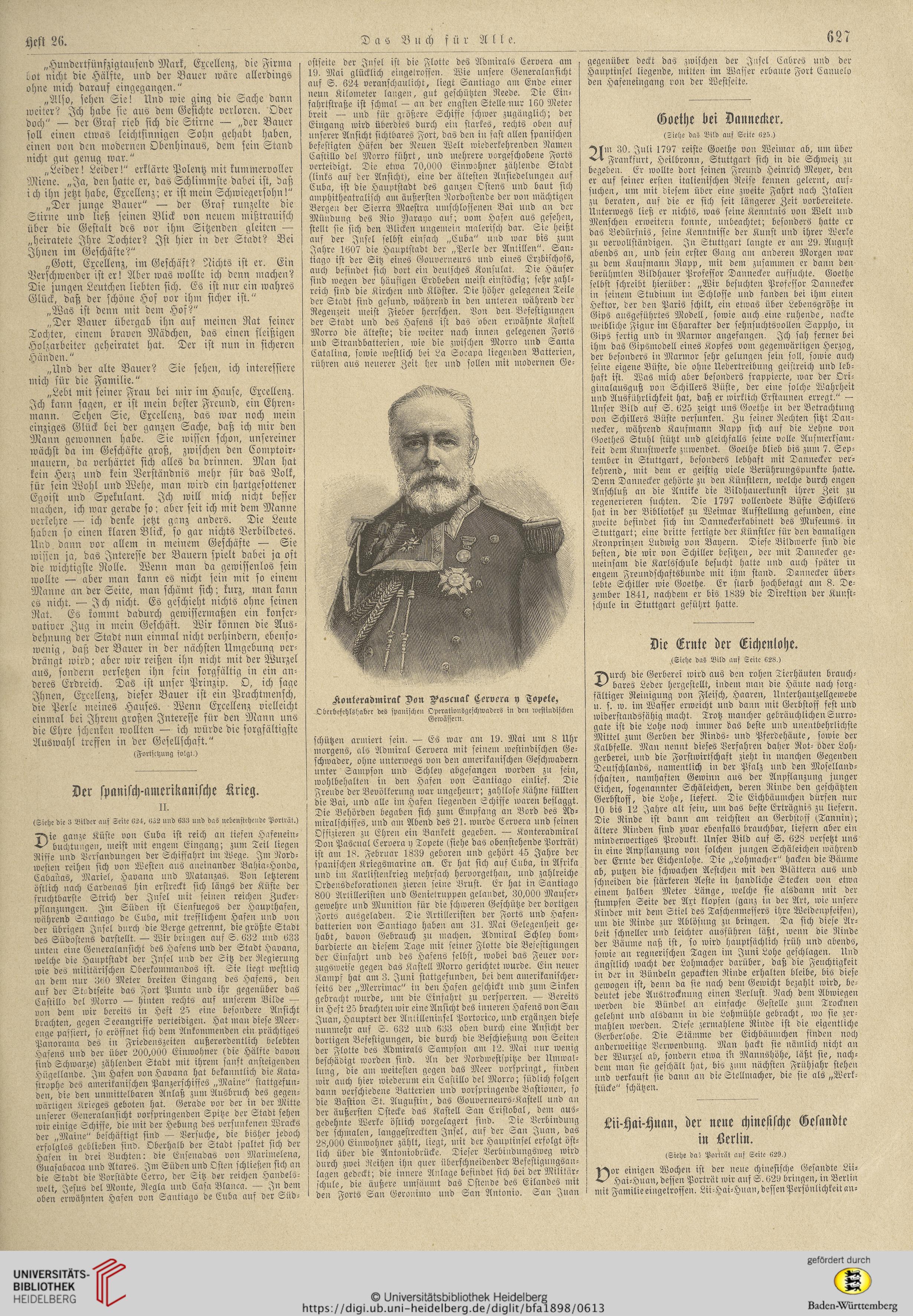

KHonteradmiraC Don Pascual Cervera y Topetle,

Oberbefehlshaber des ſpaniſchen Hrttetonssetmuuvers in den weſtindiſchen

schützen armiert ſein. – Es war am 19. Mai um s Uhr

morgens, als Admiral Cervera mit seinem westindiſchen Ge-

schwader, ohne unterwegs von den amerikanischen Geschwadern

unter Sampſon und Schley abgefangen worden zu ſein,

wohlbehalten in den Hafen von Santiago einlief. Die

Jreude der Bevölkerung war ungeheuer; zahllose Kähne füllten

die Bai, und alle im Hafen liegenden Schiffe waren beflaggt.

Die Behörden begaben ſich zum Empfang an Bord des Ad-

miralſchiffes, und am Abend des 21. wurde Cervera und seinen

Offizieren zu Ehren ein Bankett gegeben. ~ Konteradmiral

Don Pascual Cervera y Topete (ſiehe das obenstehende Porträt)

iſt am 18. Februar 1839 geboren und gehört 45 Jahre der

spaniſchen Kriegsmarine an. Er hat sich auf Cuba, in Afrika.

und im Karliſtenkrieg mehrfach hervorgethan, und zahlreiche

Ordensdekorationen zieren seine Bruſt. Er hat in Santiago

800 Artilleriſten und Genietruppen gelandet, 30,000 Mauſer-

gewehre und Munition für die ſchweren Geſchütze der dortigen

Forts ausgeladen. Die Artilleriſten der Forts und Hafen:

batterien von Santiago haben am 831. Mai Gelegenheit ge-

habt, davon Gebrauch zu machen. Admiral Schley bom-

bardierte an dieſem Tage mit seiner Flotte die Befeſtigungen

der Einfahrt und des Hafens ſelbſt, wobei das Feuer vor-

zugsweiſe gegen das Kaſtell Morro gerichtet wurde. Ein neuer

Kampf hat am 3. Juni stattgefunden, bei dem amerikaniſcher-

seits der „Merrimae“ in den Hafen geschickt und zum Sinken

gebracht wurde, um die Einfahrt zu verſperren. ~ Bereits

in Hefi 25 brachten wir eine Ansicht des inneren Hafens von San

Juan, Hauptsrt der Antilleninsel Portorico, und ergänzen diese

nunmehr auf S. 632 und 6838 oben durch eine Ansicht der

dortigen Befestigungen, die durch die Beschießung von Seiten

der Flotte des Admirals Sampson am 12. Mai nur wenig

beſchädigt worden ſind. An der Nordwestſpiße der Ummal-

lung, die am weitesten gegen das Meer vorsſpringt, finden

wir auch hier wiederum ein Caſtillo del Morro; ſüdlich folgen

dann verschiedene Batterien und vorspringende Baſtionen, so

die Baſtion St. Augustin, das Gouverneurs-Kaſtell und an

der äußerſten Oſtecke das Kaſtell San Criſtobal, dem aus-

gedehnte Werke öſtlich vorgelagert sind. Die Verbindung

der schmalen, langgestreckten Insel, auf der San Juan, das

28,000 Einwohner zählt, liegt, mit der Hauptinsel erfolgt öſt-

lich über die Antoniobrücke. Dieſer Verbindungsweg wird

durch zwei Reihen ihn quer überſchneidender Befeſtigungsan-

lagen gedeckt; die innere Anlage befindet ſich bei der Militär-

ſchule, die äußere umſäumt das Ostende des Eilandes mit

den Forts San Geronimo und San Antonio. San Juan

gegenüber deckt das zwiſchen der Jnſel Cabres und der

Hauptinsel liegende, mitten im Waſser erbaute Fort Canuelo

den Hafeneingang von der Westseite.

Goethe bei Dannecker.

(Siehe das Bild auf Seite 625.)

IM! 30. Juli 1797 reiſte Goethe von Weimar ab, um über

Frankfurt, Heilbronn, Stuttgart sich in die Schweiz zu

begeben. Er wollte dort seinen Freund Heinrich Meyer, den

er auf seiner ersten italieniſchen Reiſe kennen gelernt, auf-

suchen, um mit diesem über eine zweite Fahrt nach Italien

zu beraten, auf die er sich seit längerer Zeit vorbereitete.

Unterwegs ließ er nichts, was seine Kenntnis von Welt unuan

Menschen erweitern konnte, unbeachtet; besonders hatte er

das Bedürfnis, seine Kenntnisse der Kunst und ihrer Werke

zu vervollständigen. In Stuttgart langte er am 29. Auguſt

abends an, und sein ersſter Gang am anderen Morgen war

zu dem Kaufmann Rapp, mit dem zuſammen er dann den

berühmten Bildhauer Profeſſor Dannecker aufsuchte. Goethe

selbſt ſchreibt hierüber: „Wir besuchten Profeſſor Dannecker

in seinem Studium im Schlosse und fanden bei ihm einen

Hektor, der den Paris ſchilt, ein etwas über Lebensgröße in

Gips ausgeführtes Modell, sowie auch .eine ruhende, nackte

weibliche Figur im Charakter der sſehnſuchtsvollen Sappho, in

Gips fertig und in Marmor angefangen. Ich sah ferner bei

ihm das Gipsmodell eines Kopfes vom gegenwärtigen Herzog,

der besonders in Marmor ſehr gelungen ſein ſoll, ſowie auch

seine eigene Büſte, die ohne Uebertreibung geiſtreich und leb-

haft iſt. Was mich aber besonders frappierte, war der Ori-

ginalausguß von Schillers Büſte, der eine solche Wahrheit

und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erſtaunen erregt." ~

Unser Bild auf S. 625 zeigt uns Goethe in der Betrachtung

von Schillers Büſte versunken. Zu seiner Rechten ſittt Dan-

necker, während Kaufmann Rapp ſich auf die Lehne von

Goethes Stuhl stützt und gleichfalls seine volle Aufmerkſam-

keit dem Kunstwerke zuwendet. Goelhe blieb bis zum 7. Sep-

tember in Stuttgart, besonders lebhaft mit Dannecker ver-

kehrend, mit dem er geiſtig viele Berührungspunkte hatte.

Denn Dannecker gehörte zu den Künſtlern, welche durch engen

Anſchluß an die Antike die Bildhauerkunst ihrer Zeit zu

regenerieren ſuchten. Die 1797 vollendete Büſte Schillers

hat in der Bibliothek zu Weimar Aufstellung gefunden, eine

zweite befindet ſich im Danneckerkabinett des Muſeums. in

Stuttgart; eine dritte fertigte der Künſtler für den damaligen

Kronprinzen Ludwig von Bayern. Diese Bildwerke ſind die

beſten, die wir von Schiller besißen, der mit Dannecker ge-

meinsam die Karlsſchule besucht hatte und auch später in

engem FJreundſchaftsbunde mit ihm stand. Dannecker über-

lebte Schiller wie Goethe. Er starb hochbetagt am 8. De-

zember 1841, nachdem er bis 1839 die Direktion der Kunſt-

ſchule in Stuttgart geführt hatte.

Die Ernte der Eichenlohe.

(Siehe das Bild auf Seite 6289

D'? die Gerberei wird aus den rohen Tierhäuten brauch-

bares Leder hergestellt, indem man die Häute nach ſorg-

fältiger Reinigung von Fleiſch, Haaren, Unterhautzellgewebe

u. s. w. im Wasser erweicht und dann mit Gerbſtoff fest und

widerstandsfähig macht. Trotz mancher gebräuchlichen Surro-

gate iſt die Lohe noch immer das beste und unentbehrlichſte

Mittel zum Gerben der Rinds- und Pferdehäute, sowie der

Kalbfelle. Man nennt dieses Verfahren daher Rot- oder Loh-

gerberei, und die Forſtwirtſchaft zieht in manchen Gegenden

Deutſchlands, namentlich in der Pfalz und den Moſelland-

ſchaften, namhaften Gewinn aus der Anpflanzung junger

Eichen, sogenannter Schäleichen, deren Rinde den geſchätten

Gerbstoff, die Lohe, liefert. Die Cichbäumchen dürfen nur

10 bis 12 Jahre alt sein, um das beste Erträgnis zu liefern.

Die Rinde ist dann am reichſten an Gerbſtoff (Tannin);

ältere Rinden sind zwar ebenfalls brauchbar, liefern aber ein

minderwertiges Produkt. Unser Bild auf S. 628 versetzt uns

in eine Anpflanzung von solchen jungen Schäleichen während

der Ernte der Eichenlohe. Die „Lohmacher" hacken die Bäume

ab, putzen die ſchwachen Aestchen mit den Blättern aus und

schneiden die stärkeren Aeſte in handliche Stecken von etwa

einem halben Meter Länge, welche sſie alsdann mit der

stumpfen Seite der Art klopfen (ganz in der Art, wie unsere

Kinder mit dem Stiel des Taſchenmeſſers ihre Weidenpfeifen),

um die Rinde zur Ablöſung zu bringen. Da ſich dieſe Ar-

beit schneller und leichter ausführen läßt, wenn die Rinde

der Bäume naß iſt, so wird hauptſächlich früh und abends,

ſowie an regneriſchen Tagen im Juni Lohe geſchlagen. Und

ängstlich wacht der Lohmacher darüber, daß die Feuchtigkeit

in der in Bündeln gepackten Rinde erhalten bleibe, bis diese

gewogen ist, denn da sie nach dem Gewicht bezahlt wird, be-

deutet jede Austrocknung einen Verluſt. Nach dem Abwiegen

werden die Bündel an einfache Geſstelle zum Trocknen

gelehnt und alsdann in die Lohmühle gebracht, wo ſsie zer-

mahlen werden. Diese zermahlene Rinde iſt die eigentliche

Gerbertohe. Die Stämme der Eichbäumchen finden noch

anderweitige Verwendung. Man hackt ſie nämlich nicht an

der Wurzel ab, ſondern etwa ihn Mannshöhe, läßt sie, nach-

dem man ſie geſchält hat, bis zum nächsten Frühjahr ſtehen

und verkauft sie dann an die Stellmacher, die ſie als „Werk-

stücke" schätzen.

Lii-Hai-Huan, der neue chineſiſche Gesandte

in Berlin.

(Siehe da? Porträt auf Seite 629.)

V: einigen Wochen iſt der neue chineſiſche Gesandte Lii-

Hai-Huan, deſſen Porträt wir auf S. 629 bringen, in Berlin

mit Familieeingetroffen. Lii-Hai-Huan, deſſen Perſönlichkeit an-

Heft 26.

D as B u < f ür Al kl e.

627

bot nicht die Hälfte, und der Bauer wäre allerdings

ohne mich darauf eingegangen.“

„Alſo, ſehen Sie! Und wie ging die Sache dann

weiter? Ich habe ſie aus dem Gesichte verloren. Oder

doch“ ~ der Graf rieb sich die Stirne ~~ „der Bauer

soll einen etwas leichtſinnigen Sohn gehabt haben,

einen von den modernen Obenhinaus, dem sein Stand

nicht gut genug war.“

„Leider! Leider!“ erklärte Polen mit kummervoller

Miene. „Ja, den hatte er, das Schlimmſte dabei iſt, daß

ich ihn jett habe, Excellenz; er iſt mein Schwiegerſohn !“

„Der junge Bauer“ – der Graf runzelte die

Stirne und ließ ſseinen Blick von neuem mißtrauiſch

über die Gestalt des vor ihm Sigtzenden gleiten ~

„heiratete Ihre Tochter? Iſt hier in der Stadt? Bei

Ihnen im Geſchäfte?“ j

„Gott, Excellenz, im Geſchäft? Nichts iſt er. Ein

Verſchwender iſt er! Aber was wollte ich denn machen?

Die jungen Leutchen liebten ſich. Es iſt nur ein wahres

Glück, daß der ſchöne Hof vor ihm ſicher iſt.“

„Was iſt denn mit dem Hof?"

„Der Bauer übergab ihn auf meinen Rat ſeiner

Tochter, einem braven Mädchen, das einen fleißigen

Htlzärbeiter geheiratet hat. Der iſt nun in ſicheren

Händen.“

„Und der alte Bauer? Sie ſehen, ich intereſsiere

mich für die Familie.“

„Lebt mit seiner Frau bei mir im Hauſe, Excellenz.

Ich kann sagen, er iſt mein bester Freund, ein Ehren-

mann. Sehen Sie, Excellenz, das war noch mein

einziges Glück bei der ganzen Sache, daß ich mir den

Sie wissen ſchon, unſsereiner

wächſt da im Geschäfte groß, zwiſchen den Comptoir-

mauern, da verhärtet sich alles da drinnen. Man hat

kein Herz und kein Verſtändnis mehr für das Volk,

für ſein Wohl und Wehe, man wird ein hartgesſottener

Egoiſt und Spekulant. Ich will mich nicht beſſer

machen, ich war gerade so; aber seit ich mit dem Manne

verkehre – ich denke jezt ganz anders. Die Leute

haben so einen klaren Blick, so gar nichts Verbildetes.

Und dann vor allem in meinem Geſchäfte – Sie

wiſſen ja, das Intereſſe der Bauern ſpielt dabei ja oft

die wichtigſte Rolle. Wenn man da gewiſsenlos ſein

wollte – aber man kann es nicht ſein mit so einem |

Manne an der Seite, man ſchämt sich; kurz, man kann

es nicht. – Ich nicht. Es geſchieht nichts ohne seinen

Rat. Es kommt dadurch gewissermaßen ein konſer-

vativer Zug in mein Geschäft. Wir können die Aus-

dehnung der Stadt nun einmal nicht verhindern, ebenſo-

wenig , daß der Bauer in der nächſten Umgebung ver-

drängt wird; aber wir reißen ihn nicht mit der Wurzel

aus, sondern verſeßen ihn fein sorgfältig in ein an-

deres Erdreich. Das iſt unſer Prinzip. O, ich ſage

Ihnen, Excellenz, dieser Bauer iſt ein Prachtmenſch,

die Perle meines Hauſes. Wenn Exrcellenz vielleicht

einmal bei Ihrem großen Intereſſe für den Mann uns

die Ehre ſchenken wollten ~ ich würde die ſorgfältigſte

Auswahl treffen in der Geſellſchaft. “

; f (Fortſezung folgt.)

Der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg.

. u

(Siehe die 3 Bilder auf Seite 624, 632 und 633 und das nebenſtehende Porträt.)

D'! ganze Küſte von Cuba ist reich an tiefen Hafenein-

buchtungen, meist mit engem Eingang; zum Teil liegen

Riffe und Verſandungen der Schiffahrt im Wege. Im Nord-

westen reihen sich von Westen aus aneinander Bahia-Honda,

Cabafas, Mariel, Havana und Matanzas. Von letterem

öſtlich nach Cardenas hin erſtreckt ſich längs der Küste der

fruchtbarſte Strich der Inſel mit ſeinen reichen Zucker-

pflanzungen. Im Süden ist Cienfuegos der Haupthafen,

während Santiago de Cuba, mit trefflichem Hafen und von

der übrigen Insel durch die Berge getrennt, die größte Statt

des Südostens darſtellt. – Wir bringen auf S. 682 und 638

unten eine Generalansicht des Hafens und der Stadt Havana,

welche die Hauptstadt der Insel und der Sit der Regierung

wie des militärischen Oberkommandos iſt. Sie liegt weſtlich

an dem nur 360 Meter breiten Eingang des Hafens, den

auf der Stodtseite das Fort Punta und ihr gegenüber das

Castillo del Morro ~ hinten rechts auf unserem Bilde ~

von dem wir bereits in Heft 25 eine besondere Ansicht

brachten, gegen Seeangriffe verteidigen. Hat man dieſe Meer- |

enge paſſiert, so eröffnet sich dem Ankonmmenden ein prächtiges

Panorama des in Friedenszeiten außerordentlich belebten

Hafens und der über 200,000 Einwohner (die Hälfte davon

ſind Schwarze) zählenden Stadt mit ihrem ſanft ansteigenden

Hügellande. Im Hafen von Havana hat bekanntlich die Kata-

sirophe des amerikaniſchen Panzerſchiffes „Maine“ ſtattgefun-

den, die den unmittelbaren Anlaß zum Ausbruch des gegen-

wärtigen Krieges geboten hat. Gerade vor der in der Mitte

unserer Generalanſicht vorspringenden Spite der Stadt sehen

wir einige Schiffe, die mit der Hebung des verſunkenen Wracks

der „Maine“ beschäftigt ſind ~ Versuche, die bisher jedoch

erfolglos geblieben ſind. Oberhalb der Stadt ſpaltet ſich der

Hafen in drei Buchten: die Ensenadas von Marimelena,

Guaſabacoa und Atares. Jm Süden und Oſten ſchließen sich an

die Stadt die Vorstädte Cerro, der Sitz der reichen Handels-

welt, Jeſus del Monte, Regla und Caſa Blanca. + In dem

oben erwähnten Hafen von Santiago de Cuba auf der Süd-

„Hundertfünfzigtauſend Mark, Excellenz, die Firma ,

oſtſeite der Insel ist die Flotte des Admirals Cervera am

19. Mai glücklich eingetroffen. Wie unsere Generalansicht

auf S. 624 veranſchaulicht, liegt Santiago am Ende einer

neun Kilometer langen, gut geschütten Reede. Die Ein-

fahrtstraße iſt ſchmal ~ an der engsten Stelle nur 160 Meter

breit ~ und für größere Schiffe ſchwer zugänglich; der

Eingang wird überdies durch ein starkes, rechts oben auf

unserer Ansicht sichtbares Fort, das den in fast allen ſpaniſchen

befestigten Häfen der Neuen Welt wiederkehrenden Namen

Castillo del Morro führt, und mehrere vorgeſchobene Forts

verteidigt. Die etwa 70,000 Einwohner zählende Stadt

(links auf der Ansicht), eine der ältesten Ansiedelungen auf

Cuba, ist die Hauptſtadt des ganzen Oſtens und baut ſich

amphitheatraliſch am äußersten Nordostende der von mächtigen

Bergen der Sierra Maeſtra uniſchloſſenen Bai und an der

Mündung des Rio Yarayo auf; vom Hafen aus gesehen,

stellt sie ſich den Blicken ungemein maleriſch dar. Sie heißt

auf der Insel selbſt einfach „Cuba“ und war bis zum

Jahre 1607 die Hauptstadt der „Perle der Antillen“. San-

tiago iſt der Sit eines Gouverneurs und eines Erzbiſchofs,

auch befindet sich dort ein deulſches Konſulat. Die Häuſer

sind wegen der häufigen Erdbeben meiſt einstöckig; sehr zahl-

reich sind die Kirchen und Klöster. Die höher gelegenen Teile

der Stadt sind gesund, während in den unteren während der

Regenzeit meiſt Fieber herrſchen. Von den. Befestigungen

der Stadt und des Hafens iſt das oben erwähnte Kaſltell

Morro die älteste; die weiter nach innen gelegenen Forts

und Strandbatterien, wie die zwiſchen Morro und Santa

Catalina, sowie westlich bei La Socapa liegenden Batterien,

rühren aus neuerer Zeit her und sollen mit modernen Ge-

KHonteradmiraC Don Pascual Cervera y Topetle,

Oberbefehlshaber des ſpaniſchen Hrttetonssetmuuvers in den weſtindiſchen

schützen armiert ſein. – Es war am 19. Mai um s Uhr

morgens, als Admiral Cervera mit seinem westindiſchen Ge-

schwader, ohne unterwegs von den amerikanischen Geschwadern

unter Sampſon und Schley abgefangen worden zu ſein,

wohlbehalten in den Hafen von Santiago einlief. Die

Jreude der Bevölkerung war ungeheuer; zahllose Kähne füllten

die Bai, und alle im Hafen liegenden Schiffe waren beflaggt.

Die Behörden begaben ſich zum Empfang an Bord des Ad-

miralſchiffes, und am Abend des 21. wurde Cervera und seinen

Offizieren zu Ehren ein Bankett gegeben. ~ Konteradmiral

Don Pascual Cervera y Topete (ſiehe das obenstehende Porträt)

iſt am 18. Februar 1839 geboren und gehört 45 Jahre der

spaniſchen Kriegsmarine an. Er hat sich auf Cuba, in Afrika.

und im Karliſtenkrieg mehrfach hervorgethan, und zahlreiche

Ordensdekorationen zieren seine Bruſt. Er hat in Santiago

800 Artilleriſten und Genietruppen gelandet, 30,000 Mauſer-

gewehre und Munition für die ſchweren Geſchütze der dortigen

Forts ausgeladen. Die Artilleriſten der Forts und Hafen:

batterien von Santiago haben am 831. Mai Gelegenheit ge-

habt, davon Gebrauch zu machen. Admiral Schley bom-

bardierte an dieſem Tage mit seiner Flotte die Befeſtigungen

der Einfahrt und des Hafens ſelbſt, wobei das Feuer vor-

zugsweiſe gegen das Kaſtell Morro gerichtet wurde. Ein neuer

Kampf hat am 3. Juni stattgefunden, bei dem amerikaniſcher-

seits der „Merrimae“ in den Hafen geschickt und zum Sinken

gebracht wurde, um die Einfahrt zu verſperren. ~ Bereits

in Hefi 25 brachten wir eine Ansicht des inneren Hafens von San

Juan, Hauptsrt der Antilleninsel Portorico, und ergänzen diese

nunmehr auf S. 632 und 6838 oben durch eine Ansicht der

dortigen Befestigungen, die durch die Beschießung von Seiten

der Flotte des Admirals Sampson am 12. Mai nur wenig

beſchädigt worden ſind. An der Nordwestſpiße der Ummal-

lung, die am weitesten gegen das Meer vorsſpringt, finden

wir auch hier wiederum ein Caſtillo del Morro; ſüdlich folgen

dann verschiedene Batterien und vorspringende Baſtionen, so

die Baſtion St. Augustin, das Gouverneurs-Kaſtell und an

der äußerſten Oſtecke das Kaſtell San Criſtobal, dem aus-

gedehnte Werke öſtlich vorgelagert sind. Die Verbindung

der schmalen, langgestreckten Insel, auf der San Juan, das

28,000 Einwohner zählt, liegt, mit der Hauptinsel erfolgt öſt-

lich über die Antoniobrücke. Dieſer Verbindungsweg wird

durch zwei Reihen ihn quer überſchneidender Befeſtigungsan-

lagen gedeckt; die innere Anlage befindet ſich bei der Militär-

ſchule, die äußere umſäumt das Ostende des Eilandes mit

den Forts San Geronimo und San Antonio. San Juan

gegenüber deckt das zwiſchen der Jnſel Cabres und der

Hauptinsel liegende, mitten im Waſser erbaute Fort Canuelo

den Hafeneingang von der Westseite.

Goethe bei Dannecker.

(Siehe das Bild auf Seite 625.)

IM! 30. Juli 1797 reiſte Goethe von Weimar ab, um über

Frankfurt, Heilbronn, Stuttgart sich in die Schweiz zu

begeben. Er wollte dort seinen Freund Heinrich Meyer, den

er auf seiner ersten italieniſchen Reiſe kennen gelernt, auf-

suchen, um mit diesem über eine zweite Fahrt nach Italien

zu beraten, auf die er sich seit längerer Zeit vorbereitete.

Unterwegs ließ er nichts, was seine Kenntnis von Welt unuan

Menschen erweitern konnte, unbeachtet; besonders hatte er

das Bedürfnis, seine Kenntnisse der Kunst und ihrer Werke

zu vervollständigen. In Stuttgart langte er am 29. Auguſt

abends an, und sein ersſter Gang am anderen Morgen war

zu dem Kaufmann Rapp, mit dem zuſammen er dann den

berühmten Bildhauer Profeſſor Dannecker aufsuchte. Goethe

selbſt ſchreibt hierüber: „Wir besuchten Profeſſor Dannecker

in seinem Studium im Schlosse und fanden bei ihm einen

Hektor, der den Paris ſchilt, ein etwas über Lebensgröße in

Gips ausgeführtes Modell, sowie auch .eine ruhende, nackte

weibliche Figur im Charakter der sſehnſuchtsvollen Sappho, in

Gips fertig und in Marmor angefangen. Ich sah ferner bei

ihm das Gipsmodell eines Kopfes vom gegenwärtigen Herzog,

der besonders in Marmor ſehr gelungen ſein ſoll, ſowie auch

seine eigene Büſte, die ohne Uebertreibung geiſtreich und leb-

haft iſt. Was mich aber besonders frappierte, war der Ori-

ginalausguß von Schillers Büſte, der eine solche Wahrheit

und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erſtaunen erregt." ~

Unser Bild auf S. 625 zeigt uns Goethe in der Betrachtung

von Schillers Büſte versunken. Zu seiner Rechten ſittt Dan-

necker, während Kaufmann Rapp ſich auf die Lehne von

Goethes Stuhl stützt und gleichfalls seine volle Aufmerkſam-

keit dem Kunstwerke zuwendet. Goelhe blieb bis zum 7. Sep-

tember in Stuttgart, besonders lebhaft mit Dannecker ver-

kehrend, mit dem er geiſtig viele Berührungspunkte hatte.

Denn Dannecker gehörte zu den Künſtlern, welche durch engen

Anſchluß an die Antike die Bildhauerkunst ihrer Zeit zu

regenerieren ſuchten. Die 1797 vollendete Büſte Schillers

hat in der Bibliothek zu Weimar Aufstellung gefunden, eine

zweite befindet ſich im Danneckerkabinett des Muſeums. in

Stuttgart; eine dritte fertigte der Künſtler für den damaligen

Kronprinzen Ludwig von Bayern. Diese Bildwerke ſind die

beſten, die wir von Schiller besißen, der mit Dannecker ge-

meinsam die Karlsſchule besucht hatte und auch später in

engem FJreundſchaftsbunde mit ihm stand. Dannecker über-

lebte Schiller wie Goethe. Er starb hochbetagt am 8. De-

zember 1841, nachdem er bis 1839 die Direktion der Kunſt-

ſchule in Stuttgart geführt hatte.

Die Ernte der Eichenlohe.

(Siehe das Bild auf Seite 6289

D'? die Gerberei wird aus den rohen Tierhäuten brauch-

bares Leder hergestellt, indem man die Häute nach ſorg-

fältiger Reinigung von Fleiſch, Haaren, Unterhautzellgewebe

u. s. w. im Wasser erweicht und dann mit Gerbſtoff fest und

widerstandsfähig macht. Trotz mancher gebräuchlichen Surro-

gate iſt die Lohe noch immer das beste und unentbehrlichſte

Mittel zum Gerben der Rinds- und Pferdehäute, sowie der

Kalbfelle. Man nennt dieses Verfahren daher Rot- oder Loh-

gerberei, und die Forſtwirtſchaft zieht in manchen Gegenden

Deutſchlands, namentlich in der Pfalz und den Moſelland-

ſchaften, namhaften Gewinn aus der Anpflanzung junger

Eichen, sogenannter Schäleichen, deren Rinde den geſchätten

Gerbstoff, die Lohe, liefert. Die Cichbäumchen dürfen nur

10 bis 12 Jahre alt sein, um das beste Erträgnis zu liefern.

Die Rinde ist dann am reichſten an Gerbſtoff (Tannin);

ältere Rinden sind zwar ebenfalls brauchbar, liefern aber ein

minderwertiges Produkt. Unser Bild auf S. 628 versetzt uns

in eine Anpflanzung von solchen jungen Schäleichen während

der Ernte der Eichenlohe. Die „Lohmacher" hacken die Bäume

ab, putzen die ſchwachen Aestchen mit den Blättern aus und

schneiden die stärkeren Aeſte in handliche Stecken von etwa

einem halben Meter Länge, welche sſie alsdann mit der

stumpfen Seite der Art klopfen (ganz in der Art, wie unsere

Kinder mit dem Stiel des Taſchenmeſſers ihre Weidenpfeifen),

um die Rinde zur Ablöſung zu bringen. Da ſich dieſe Ar-

beit schneller und leichter ausführen läßt, wenn die Rinde

der Bäume naß iſt, so wird hauptſächlich früh und abends,

ſowie an regneriſchen Tagen im Juni Lohe geſchlagen. Und

ängstlich wacht der Lohmacher darüber, daß die Feuchtigkeit

in der in Bündeln gepackten Rinde erhalten bleibe, bis diese

gewogen ist, denn da sie nach dem Gewicht bezahlt wird, be-

deutet jede Austrocknung einen Verluſt. Nach dem Abwiegen

werden die Bündel an einfache Geſstelle zum Trocknen

gelehnt und alsdann in die Lohmühle gebracht, wo ſsie zer-

mahlen werden. Diese zermahlene Rinde iſt die eigentliche

Gerbertohe. Die Stämme der Eichbäumchen finden noch

anderweitige Verwendung. Man hackt ſie nämlich nicht an

der Wurzel ab, ſondern etwa ihn Mannshöhe, läßt sie, nach-

dem man ſie geſchält hat, bis zum nächsten Frühjahr ſtehen

und verkauft sie dann an die Stellmacher, die ſie als „Werk-

stücke" schätzen.

Lii-Hai-Huan, der neue chineſiſche Gesandte

in Berlin.

(Siehe da? Porträt auf Seite 629.)

V: einigen Wochen iſt der neue chineſiſche Gesandte Lii-

Hai-Huan, deſſen Porträt wir auf S. 629 bringen, in Berlin

mit Familieeingetroffen. Lii-Hai-Huan, deſſen Perſönlichkeit an-