X

J- 79 -£•

Nachdem alle Kuustübungen in Italien im 7. Jahr-

hundert ihren größten Tiefstand erreicht hatten, begann

unter Papst Gregor III. ein neuer Aufschwung, der noch

gefördert wurde, durch die vielfachen Einwanderungen

griechischer Künstler, welche zu jener Zeit durch den ersten

ikonoklastischcn Kaiser — Leo den Isaurier -— aus Byzanz

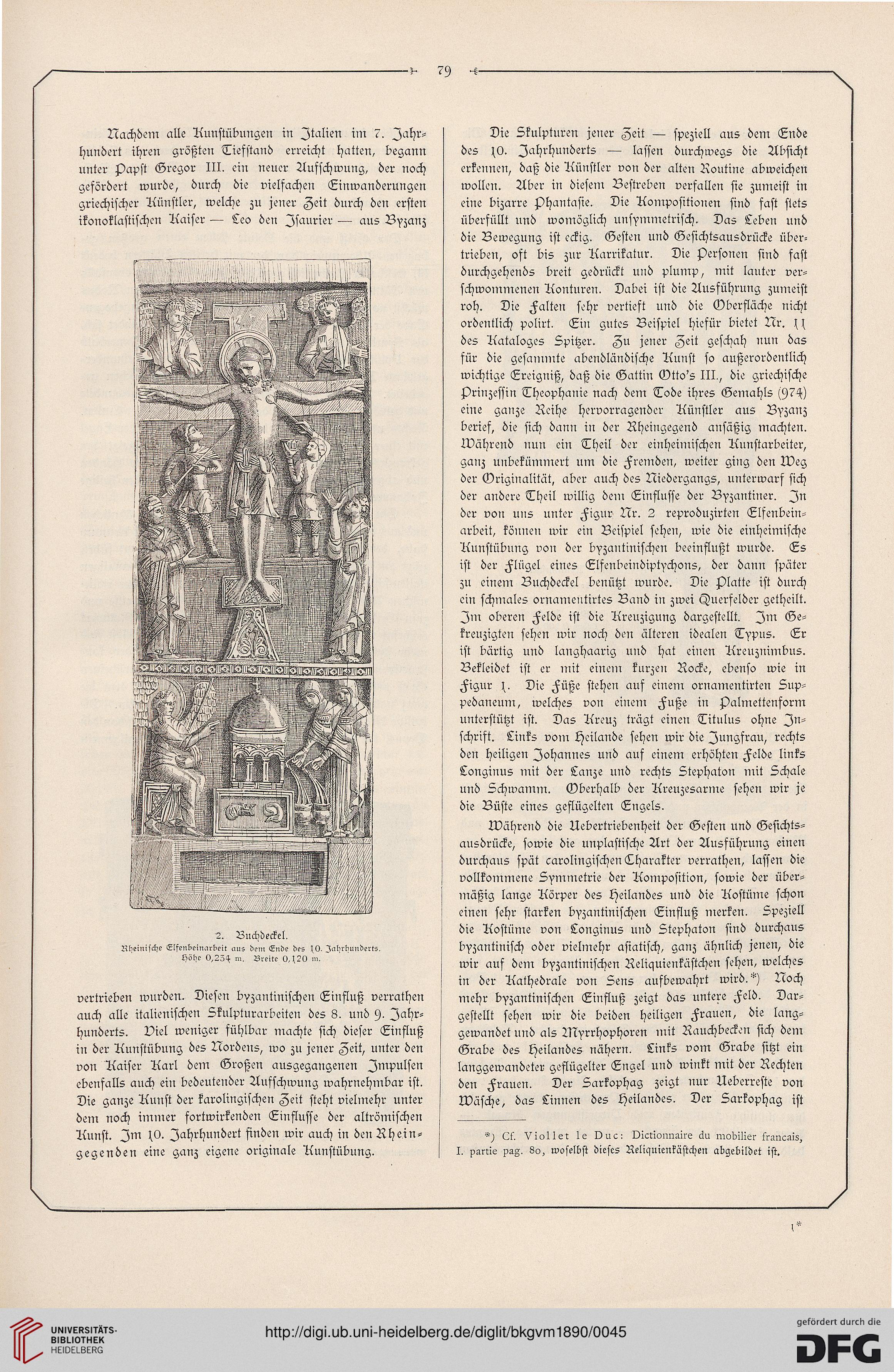

2. Buchdeckel.

Rheinische Elfenbeinarbeit aus dem Ende des HO- Jahrhunderts.

Höhe 0,25^ m. Breite 0,\20 m.

vertrieben wurden. Diesen byzantinischen Einfluß verrathen

auch alle italienischen Skulpturarbeiten des 8. und 9- Jahr-

hunderts. Biel weniger fühlbar machte sich dieser Einfluß

in der Kunstübung des Nordens, wo zu jener Zeit, unter den

von Kaiser Karl dein Großen ausgegangenen Impulsen

ebenfalls auch ein bedeutender Aufschwung wahrnehmbar ist.

Die ganze Kunst der karolingischen Zeit steht vielmehr unter

dem noch immer fortwirkenden Einflüsse der altrömischen

Kunst. Im sO. Jahrhundert finden wir auch in den Rhein-

gegenden eine ganz eigene originale Kunstübung.

Die Skulpturen jener Zeit — speziell aus dem Ende

des \0. Jahrhunderts — lassen durchwegs die Absicht

erkennen, daß die Künstler von der alten Routine abweichen

wollen. Aber in diesen: Bestreben verfallen sie zumeist in

eine bizarre Phantasie. Die Kompositionen sind fast stets

überfüllt und wonräglich unsymnretrisch. Das Leben und

die Bewegung ist eckig. Gesten und Gesichtsausdrücke über-

trieben, oft bis zur Karrikatur. Die Personen sind fast

durchgehends breit gedrückt und plump, mit lauter ver-

schwommenen Konturen. Dabei ist die Ausführung zumeist

roh. Die Falten sehr vertieft und die Oberfläche nicht

ordentlich polirt. Ein gutes Beispiel hiefür bietet Nr. s \

des Kataloges Spitzer. Zu jener Zeit geschah nun das

für die gesammte abendländische Kunst so außerordentlich

wichtige Ereigniß, daß die Gattin Otto's III., die griechische

Prinzessin Theophanie nach dem Tode ihres Gemahls (97^)

eine ganze Reihe hervorragender Künstler aus Byzanz

berief, die sich dann in der Rheingegend ansäßig machten.

Während nun ein Theil der einheimischen Knnstarbeiter,

ganz unbekümmert um die Fremden, weiter ging den Weg

der Originalität, aber auch des Niedergangs, unterwarf sich

der andere Theil willig dem Einflüsse der Byzantiner. In

der von uns unter Figur- Nr. 2 reproduzirten Elfenbein-

arbeit, können wir ein Beispiel sehen, wie die einheimische

Kunstübung von der byzantinischen beeinflußt wurde. Es

ist der Flügel eines Elsenbeindiptychons, der dann später

zn einem Buchdeckel benützt wurde. Die Platte ist durch

ein schnrales ornanrentirtes Band in zwei Aucrfelder getheilt.

Inr oberen Felde ist die Kreuzigung dargestellt. Inr Ge-

kreuzigten sehen wir noch den älteren idealen Typus. Er

ist bärtig und langhaarig und hat einen Kreuznimbus.

Bekleidet ist er mit einem kurzen Rocke, ebenso wie in

Figur ist Die Füße stehen auf einem ornamentirten Sup-

pedaneum, welches von einem Fuße in Palmettenform

unterstützt ist. Das Kreuz trägt einen Titulus ohne In-

schrift. Links vom Heilande sehen wir die Jungfrau, rechts

den heiligen Johannes und auf einem erhöhten Felde links

Longinus nrit der Lanze und rechts Stephaton mit Schale

und Schwamm. Oberhalb der Kreuzesarnre sehen wir je

die Büste eines geflügelten Engels.

Während die Uebertriebenheit der Gesten und Gesichts-

ausdrücke, sowie die unplastische Art der Ausführung einen

durchaus spät carolingischen Tharakter verrathen, lassen die

vollkommene Symmetrie der Komposition, sowie der über-

mäßig lange Körper des Heilandes und die Kostünre schon

einen sehr starken byzantinischen Einfluß nrerken. Speziell

die Kostüme von Longinus und Stephaton sind durchaus

byzantinisch oder vielmehr asiatisch, ganz ähnlich jenen, die

wir auf dem byzantinischen Reliquienkästchen sehen, welches

in der Kathedrale von Sens aufbewahrt wird.*) Noch

mehr byzantinischen Einfluß zeigt das untere Feld. Dar-

gestellt sehen wir die beiden heiligen Frauen, die lang-

gewandet und als Aiyrrhophoren mit Rauchbecken sich dem

Grabe des Heilandes nähern. Links von: Grabe sitzt ein

langgewandeter geflügelter Engel und winkt nrit der Rechten

den Frauen. Der Sarkophag zeigt nur Ueberreste von

Wäsche, das Linnen des Heilandes. Der Sarkophag ist

'*) Cf. Viollet le Duc: Dictionnaire du mobilier francais,

I. Partie pag. So, woselbst dieses Reliquienkästchen abgebildet ist.

X

J- 79 -£•

Nachdem alle Kuustübungen in Italien im 7. Jahr-

hundert ihren größten Tiefstand erreicht hatten, begann

unter Papst Gregor III. ein neuer Aufschwung, der noch

gefördert wurde, durch die vielfachen Einwanderungen

griechischer Künstler, welche zu jener Zeit durch den ersten

ikonoklastischcn Kaiser — Leo den Isaurier -— aus Byzanz

2. Buchdeckel.

Rheinische Elfenbeinarbeit aus dem Ende des HO- Jahrhunderts.

Höhe 0,25^ m. Breite 0,\20 m.

vertrieben wurden. Diesen byzantinischen Einfluß verrathen

auch alle italienischen Skulpturarbeiten des 8. und 9- Jahr-

hunderts. Biel weniger fühlbar machte sich dieser Einfluß

in der Kunstübung des Nordens, wo zu jener Zeit, unter den

von Kaiser Karl dein Großen ausgegangenen Impulsen

ebenfalls auch ein bedeutender Aufschwung wahrnehmbar ist.

Die ganze Kunst der karolingischen Zeit steht vielmehr unter

dem noch immer fortwirkenden Einflüsse der altrömischen

Kunst. Im sO. Jahrhundert finden wir auch in den Rhein-

gegenden eine ganz eigene originale Kunstübung.

Die Skulpturen jener Zeit — speziell aus dem Ende

des \0. Jahrhunderts — lassen durchwegs die Absicht

erkennen, daß die Künstler von der alten Routine abweichen

wollen. Aber in diesen: Bestreben verfallen sie zumeist in

eine bizarre Phantasie. Die Kompositionen sind fast stets

überfüllt und wonräglich unsymnretrisch. Das Leben und

die Bewegung ist eckig. Gesten und Gesichtsausdrücke über-

trieben, oft bis zur Karrikatur. Die Personen sind fast

durchgehends breit gedrückt und plump, mit lauter ver-

schwommenen Konturen. Dabei ist die Ausführung zumeist

roh. Die Falten sehr vertieft und die Oberfläche nicht

ordentlich polirt. Ein gutes Beispiel hiefür bietet Nr. s \

des Kataloges Spitzer. Zu jener Zeit geschah nun das

für die gesammte abendländische Kunst so außerordentlich

wichtige Ereigniß, daß die Gattin Otto's III., die griechische

Prinzessin Theophanie nach dem Tode ihres Gemahls (97^)

eine ganze Reihe hervorragender Künstler aus Byzanz

berief, die sich dann in der Rheingegend ansäßig machten.

Während nun ein Theil der einheimischen Knnstarbeiter,

ganz unbekümmert um die Fremden, weiter ging den Weg

der Originalität, aber auch des Niedergangs, unterwarf sich

der andere Theil willig dem Einflüsse der Byzantiner. In

der von uns unter Figur- Nr. 2 reproduzirten Elfenbein-

arbeit, können wir ein Beispiel sehen, wie die einheimische

Kunstübung von der byzantinischen beeinflußt wurde. Es

ist der Flügel eines Elsenbeindiptychons, der dann später

zn einem Buchdeckel benützt wurde. Die Platte ist durch

ein schnrales ornanrentirtes Band in zwei Aucrfelder getheilt.

Inr oberen Felde ist die Kreuzigung dargestellt. Inr Ge-

kreuzigten sehen wir noch den älteren idealen Typus. Er

ist bärtig und langhaarig und hat einen Kreuznimbus.

Bekleidet ist er mit einem kurzen Rocke, ebenso wie in

Figur ist Die Füße stehen auf einem ornamentirten Sup-

pedaneum, welches von einem Fuße in Palmettenform

unterstützt ist. Das Kreuz trägt einen Titulus ohne In-

schrift. Links vom Heilande sehen wir die Jungfrau, rechts

den heiligen Johannes und auf einem erhöhten Felde links

Longinus nrit der Lanze und rechts Stephaton mit Schale

und Schwamm. Oberhalb der Kreuzesarnre sehen wir je

die Büste eines geflügelten Engels.

Während die Uebertriebenheit der Gesten und Gesichts-

ausdrücke, sowie die unplastische Art der Ausführung einen

durchaus spät carolingischen Tharakter verrathen, lassen die

vollkommene Symmetrie der Komposition, sowie der über-

mäßig lange Körper des Heilandes und die Kostünre schon

einen sehr starken byzantinischen Einfluß nrerken. Speziell

die Kostüme von Longinus und Stephaton sind durchaus

byzantinisch oder vielmehr asiatisch, ganz ähnlich jenen, die

wir auf dem byzantinischen Reliquienkästchen sehen, welches

in der Kathedrale von Sens aufbewahrt wird.*) Noch

mehr byzantinischen Einfluß zeigt das untere Feld. Dar-

gestellt sehen wir die beiden heiligen Frauen, die lang-

gewandet und als Aiyrrhophoren mit Rauchbecken sich dem

Grabe des Heilandes nähern. Links von: Grabe sitzt ein

langgewandeter geflügelter Engel und winkt nrit der Rechten

den Frauen. Der Sarkophag zeigt nur Ueberreste von

Wäsche, das Linnen des Heilandes. Der Sarkophag ist

'*) Cf. Viollet le Duc: Dictionnaire du mobilier francais,

I. Partie pag. So, woselbst dieses Reliquienkästchen abgebildet ist.

X