überragt von einem säulengetragenen Kuppelbau. Die

Darstellung des Engels, die Kostüme sowie der Kuppelbau

sind durchaus byzantinisch.

Dieser byzantinische Einfluß erstreckte sich bis tief ins

\2. Jahrhundert und im \3. Jahrhunderte begann die

originale Schule wieder allmälig Oberhand zu bekommen.

Die Arbeiten jener Zeit zeigen wohl stets eine gewisse Rohheit

in der Komposition und Ausführung, die zugleich aber ver-

bunden ist mit einem großen Gefühle für Dekoration und

Wirkung. Mit dem Vordringen des gothischen Stiles be-

gann auch ein neuer Aufschwung in den skulpturellen

Künsten, besonders in Frankreich und Italien. Aber wäh-

rend in Italien unter der Einwirkung -er pisaner Künstler,

die Regeneration der Skulptur von den antiken Monu-

menten ausging, erfolgte sie in: Norden ausschließlich unter

dem Einflüsse der großen Bauthätigkeit. In den Bauhütten

der zahlreichen im Bau begriffenen Kirchen wurde eine

große Anzahl Bildhauer herangezogen, die nun mit Vor-

liebe das architektonische Element in die Bildhauerkunst

einführten. Dieser Zug übertrug sich auch auf die Klein-

künste und speziell auf die Elsenbeinarbeiten. Nebstdem

verrathen aber die Skulpturen der Frühgothik auch ein

ernsthaftes Studium der Natur. Aber so wie im Anfang

des Jahrhunderts die gothifche Architektur bald vom

natürlichen Wege der richtigen Proportion abirrte und sich

den subtilen Feinheiten und Vergeistigungen hingab —

dieser Scholastik der Kunst — verlor auch die Skulptur

bald ihr natürliches Gefühl und gab sich den verschrobensten

und übertriebensten Bizarrerien hin. Nur in der Klein-

kunst bewahrte man noch im sch Jahrhunderte das Gefühl

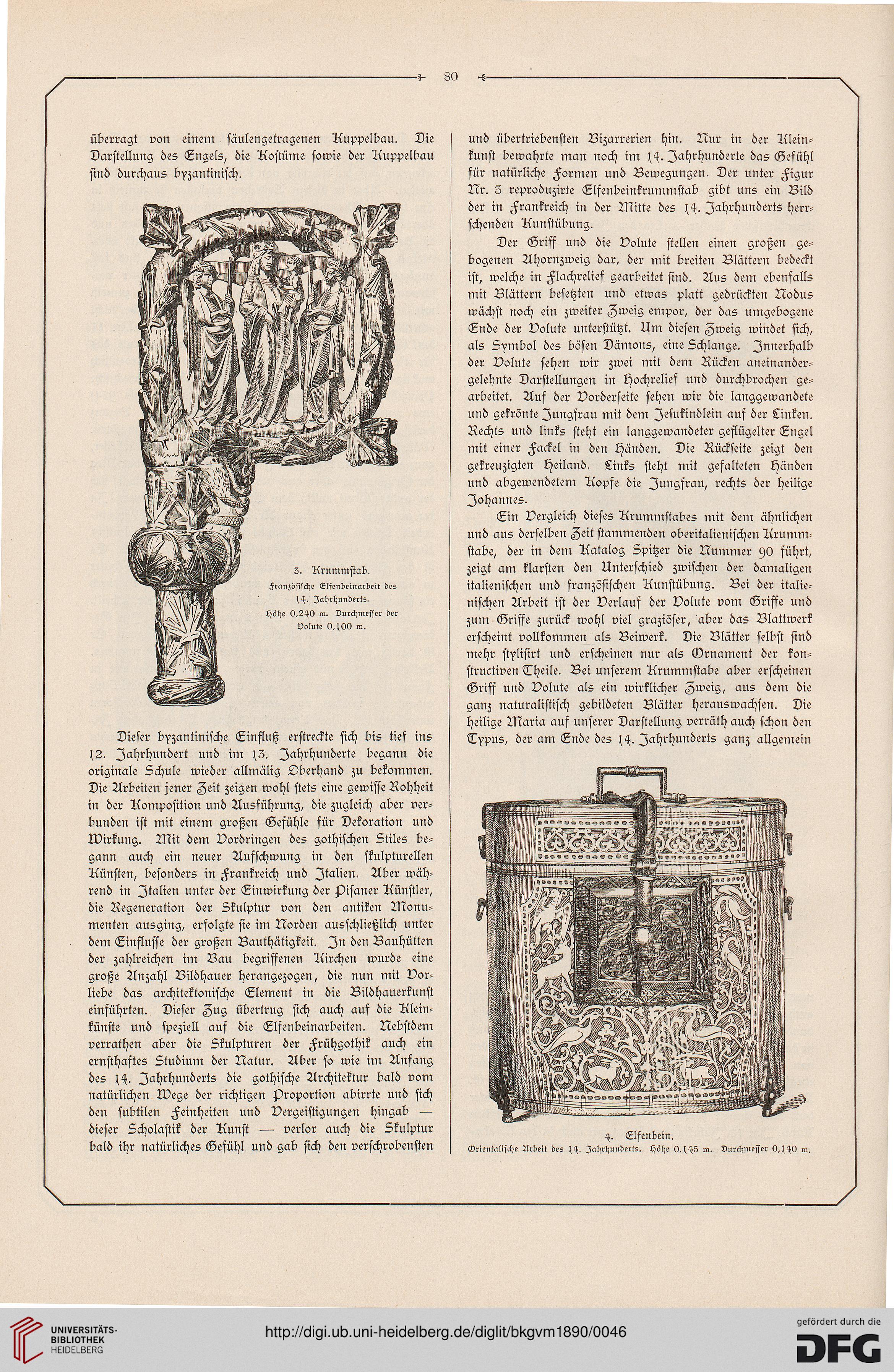

für natürliche Formen und Bewegungen. Der unter Figur

Nr. 5 reproduzirte Elfenbeinkrummstab gibt uns ein Bild

der in Frankreich in der Mitte des sch Jahrhunderts herr-

schenden Kunstübung.

Der Griff und die Volute stellen einen großen ge-

bogenen Ahornzweig dar, der mit breiten Blättern bedeckt

ist, welche in Flachrelief gearbeitet sind. Aus den: ebenfalls

mit Blättern besetzten und etwas platt gedrückten Nodus

wächst noch ein zweiter Zweig en:por, der das umgebogene

Ende der Volute unterstützt. Km diesen Zweig windet sich,

als Symbol des bösen Dämons, eine Schlange. Innerhalb

der Volute sehen wir zwei mit den: Rücken aneinander-

gelehnte Darstellungen in Pochrelief und durchbrochen ge-

arbeitet. Auf der Vorderseite sehen wir die langgewandete

und gekrönte Jungfrau mit den: Iesukindlein auf der Linken.

Rechts und links steht ein langgewandeter geflügelter Engel

mit einer Fackel in den pänden. Die Rückseite zeigt den

gekreuzigten peiland. Links steht :nit gefalteten pänden

und abgewendeten: Kopfe die Jungfrau, rechts der heilige

Johannes.

Ein Vergleich dieses Krummstabes :nit den: ähnlichen

und aus derselben Zeit stammenden oberitalienischen Krumm

stabe, der in dem Katalog Spitzer die Nummer 90 führt,

zeigt am klarsten den Unterschied zwischen der damaligen

italienischen und französischen KunstÜbung. Bei der italie-

nischen Arbeit ist der Verlauf der Volute von: Griffe uud

zum Griffe zurück wohl viel graziöser, aber das Blattwerk

erscheint vollkommen als Beiwerk. Die Blätter selbst sind

:nehr stylisirt und erscheinen nur als Ornament der kon-

structiven Theile. Bei unserem Krummstabe aber erscheinen

Griff und Volute als ein wirklicher Zweig, aus den: die

ganz naturalistisch gebildeten Blätter herauswachsen. Die

heilige Maria auf unserer Darstellung verräth auch schon den

Typus, der an: Ende des Jahrhunderts ganz allgemein

q. Elfenbein.

Orientalische Arbeit des IsH. Jahrhunderts. Höhe 0,^5 ra. Durchmesser 0,^0 m.

Darstellung des Engels, die Kostüme sowie der Kuppelbau

sind durchaus byzantinisch.

Dieser byzantinische Einfluß erstreckte sich bis tief ins

\2. Jahrhundert und im \3. Jahrhunderte begann die

originale Schule wieder allmälig Oberhand zu bekommen.

Die Arbeiten jener Zeit zeigen wohl stets eine gewisse Rohheit

in der Komposition und Ausführung, die zugleich aber ver-

bunden ist mit einem großen Gefühle für Dekoration und

Wirkung. Mit dem Vordringen des gothischen Stiles be-

gann auch ein neuer Aufschwung in den skulpturellen

Künsten, besonders in Frankreich und Italien. Aber wäh-

rend in Italien unter der Einwirkung -er pisaner Künstler,

die Regeneration der Skulptur von den antiken Monu-

menten ausging, erfolgte sie in: Norden ausschließlich unter

dem Einflüsse der großen Bauthätigkeit. In den Bauhütten

der zahlreichen im Bau begriffenen Kirchen wurde eine

große Anzahl Bildhauer herangezogen, die nun mit Vor-

liebe das architektonische Element in die Bildhauerkunst

einführten. Dieser Zug übertrug sich auch auf die Klein-

künste und speziell auf die Elsenbeinarbeiten. Nebstdem

verrathen aber die Skulpturen der Frühgothik auch ein

ernsthaftes Studium der Natur. Aber so wie im Anfang

des Jahrhunderts die gothifche Architektur bald vom

natürlichen Wege der richtigen Proportion abirrte und sich

den subtilen Feinheiten und Vergeistigungen hingab —

dieser Scholastik der Kunst — verlor auch die Skulptur

bald ihr natürliches Gefühl und gab sich den verschrobensten

und übertriebensten Bizarrerien hin. Nur in der Klein-

kunst bewahrte man noch im sch Jahrhunderte das Gefühl

für natürliche Formen und Bewegungen. Der unter Figur

Nr. 5 reproduzirte Elfenbeinkrummstab gibt uns ein Bild

der in Frankreich in der Mitte des sch Jahrhunderts herr-

schenden Kunstübung.

Der Griff und die Volute stellen einen großen ge-

bogenen Ahornzweig dar, der mit breiten Blättern bedeckt

ist, welche in Flachrelief gearbeitet sind. Aus den: ebenfalls

mit Blättern besetzten und etwas platt gedrückten Nodus

wächst noch ein zweiter Zweig en:por, der das umgebogene

Ende der Volute unterstützt. Km diesen Zweig windet sich,

als Symbol des bösen Dämons, eine Schlange. Innerhalb

der Volute sehen wir zwei mit den: Rücken aneinander-

gelehnte Darstellungen in Pochrelief und durchbrochen ge-

arbeitet. Auf der Vorderseite sehen wir die langgewandete

und gekrönte Jungfrau mit den: Iesukindlein auf der Linken.

Rechts und links steht ein langgewandeter geflügelter Engel

mit einer Fackel in den pänden. Die Rückseite zeigt den

gekreuzigten peiland. Links steht :nit gefalteten pänden

und abgewendeten: Kopfe die Jungfrau, rechts der heilige

Johannes.

Ein Vergleich dieses Krummstabes :nit den: ähnlichen

und aus derselben Zeit stammenden oberitalienischen Krumm

stabe, der in dem Katalog Spitzer die Nummer 90 führt,

zeigt am klarsten den Unterschied zwischen der damaligen

italienischen und französischen KunstÜbung. Bei der italie-

nischen Arbeit ist der Verlauf der Volute von: Griffe uud

zum Griffe zurück wohl viel graziöser, aber das Blattwerk

erscheint vollkommen als Beiwerk. Die Blätter selbst sind

:nehr stylisirt und erscheinen nur als Ornament der kon-

structiven Theile. Bei unserem Krummstabe aber erscheinen

Griff und Volute als ein wirklicher Zweig, aus den: die

ganz naturalistisch gebildeten Blätter herauswachsen. Die

heilige Maria auf unserer Darstellung verräth auch schon den

Typus, der an: Ende des Jahrhunderts ganz allgemein

q. Elfenbein.

Orientalische Arbeit des IsH. Jahrhunderts. Höhe 0,^5 ra. Durchmesser 0,^0 m.