die auch das (6. und (7. Jahrhundert mit sehr glücklicher

Wirkung beibehalteu hat. Lin reiches Iagdbestcck dieser Art

von hervorragender Schönheit besitzt die bekannte Besteck-

sammlung von Richard Zschille in Großenhain.

Lin massenhaft verarbeitetes Lieblingsmaterial des

Kunstgewerbes wurde der Bernstein erst wieder im (7. und

(8. Jahrhundert. Zweifellos ist Preußen, die peimat des

Bernsteins, in dieser Zeit auch der Pauptsitz seiner künst-

lerischen Verarbeitung gewesen. Die überwiegende Abehr-

zahl der erhaltenen Bernsteingeräthe ist nachweislich in

preußischen Städten gefertigt; unter diesen wiederum stand

Danzig au der Spitze. Durchaus beschränkt aus Preußen

war die Bernsteindrechslerei aber keineswegs, da es ge-

schickten Drechslern in anderen

Materialien nicht schwer fallen

konnte, sich auf die Bearbeitung

desselben einzuüben. Das

Drehen konnte auch auf einer

gewöhnlichen Drehbank vor-

genommen werden, so daß das

mit dem Messer zugerichtete

Stück in das an der Spindel

befindliche hölzerne Futter ein-

gefpannt wurde. Der eigent-

liche Bernsteindreher bediente

sich einer Art von Dockendreh-

stuhl, dessen Spindel blos mit

dem pauddrehbogen in Be-

wegung gesetzt wird. Am freien

Lnde trägt die Spindel statt

des Futters eine stählerne, nach

oben allmälig verjüngte vier-

kantige Spitze. Nachdem diese

in das Stück ein Loch gebohrt,

wird es auf dieselbe fest auf-

gesetzt, daß cs den widerstand

beim Drehen verträgt. Die

Drehwerkzeuge haben in: All-

gemeinen die Form der beim

Llfenbein, porn u. s. w. ge-

bräuchlichen Schrot-, Spitz-

und Schlichtstahle, doch ist die

Schneide derselben abweichend

gestaltet, (vgl. Kluge, pand-

buch der Ldelsteinkuude.)

Für die Bernsteinprodukte

der Gstscestädte ist der Haupt-

abnehmer der preußische Pos

gewesen, namentlich zur Zeit

Kurfürst Friedrichs III., des späteren Königs, dessen Re-

gierungszcit ungefähr die Blütheperiode der Industrie be-

zeichnet. Als eine kostbare Spezialität des heimischen Kuust-

gewerbes waren die Bernsteinarbeiten zu Geschenken preuß-

ischer Fürsten an freiude pöfe besonders beliebt, ähnlich

wie später die Erzeugnisse der porzellamuauufakturen. Aus

einer sehr interessanten Zusammenstellung von Geschenken,

die im (7. und (8. Jahrhundert zwischen dem branden-

burgischen und russischen Pose gewechselt wurden (Münch.

Neuest. Nachr. (890, Nr. (20), geht hervor, daß kaum eine

Sendung nach Rußland abging, der nicht Leuchter, Kronen,

Konfektschalen, Spiegelrahineu, Schachbretter, Kabinetschränke

und anderes Geräth aus Bernstein beigegeben war. Vieles

derselben Art wurde auch, namentlich in der zweiten pulste

des (7. Jahrhunderts, der Berliner Kunstkammer einverleibt.

Da dieselbe dem kgl. Kunstgewerbemuseuin in Berlin über-

wiesen worden ist, ist dieses heute im Besitz einer Samm-

lung von über (00 Nummern. Diese Sammlung enthält

in größerer Anzahl Kassetten, Pausaltäre und kleine Schränk-

chen, Schüsseln und Schalen auf hohem Fuß; Pokale,

Pumpen und Becher; Flaschen, Leuchter, Dosen und ver-

schiedenes kleines Geräth, Modelle von Spinnrädern, Pulver-

hörner, Sanduhren und ähnliches mehr.

Die Namen der Meister sind nur in vereinzelten Fällen

bekannt. Kurfürst Friedrichlll.,

der die Mehrzahl der noch vor-

handenen Gegenstände der

Kunstkammer um (695 über-

wiesen hatcheschäftigtedeu Bern-

steinarbeiter Michael Redlin in

Danzig. Line der besten be-

zeichneten Arbeiten des Kunst-

gewerbemuseums ist ebenfalls

Danziger perkuuft. Ls ist ein

Schreibzeug, über dem sich ein

Aufbau mit Säulen erhebt, in

welchem eine Uhr und ein

Kalender angebracht sind. Das

Stück trägt die Inschrift:

Michael Schodelcook fecit Ge-

dani; im Jahre (689 wird es

zuerst im Katalog der Kunst-

kammer aufgeführt. Die um-

fangreichste der preußischen

Bernsteinarbeiten dieser Zeit

befindet sich in Zarskoje-Selo.

Ls ist eine vollständigeZimmer-

täfelung, aus Platten bestehend,

die abwechselnd das gekrönte

Monogramm KönigFriedrichl.

und den preußischen Adler zei-

gen. Diese Täfelung schmückte

ursprünglich ein Eckzimmer im

köuigl. Schloß zu Berlin; (7(6

wurde sie Peter den: Großen

bei seiner Anwesenheit in pavel-

berg geschenkt. Gearbeitet ist

sie von Meister Gosfrin Tous-

seau in Danzig. Von Künstlern

der späteren Zeit nennt der

Katalog noch mehrfach den Bernsteinkunstdrechsler Levell

in Tilsit und Friedrich Wilhelm Feinholz in Berlin.

Nach der Art der Verwendung des Bernsteines lassen

sich die Gegenstände in zwei Gruppen theilen. Die eine

enthält die Gefäße und Modelle, die blos aus Bernstein,

ohne Zuhilfenahme anderer Stoffe gearbeitet sind. Größere

Gegenstände dieser Gruppe sind selten aus einem Stück

gearbeitet, sondern zumeist aus zahlreichen Platten zusam-

mengesetzt. Ls dient das wenig zum Vortheil, da die

Zerbrechlichkeit eine überaus große ist. Diejenigen Gefäße,

bei welchen eine kräftige Montirung aus Silber oder ver-

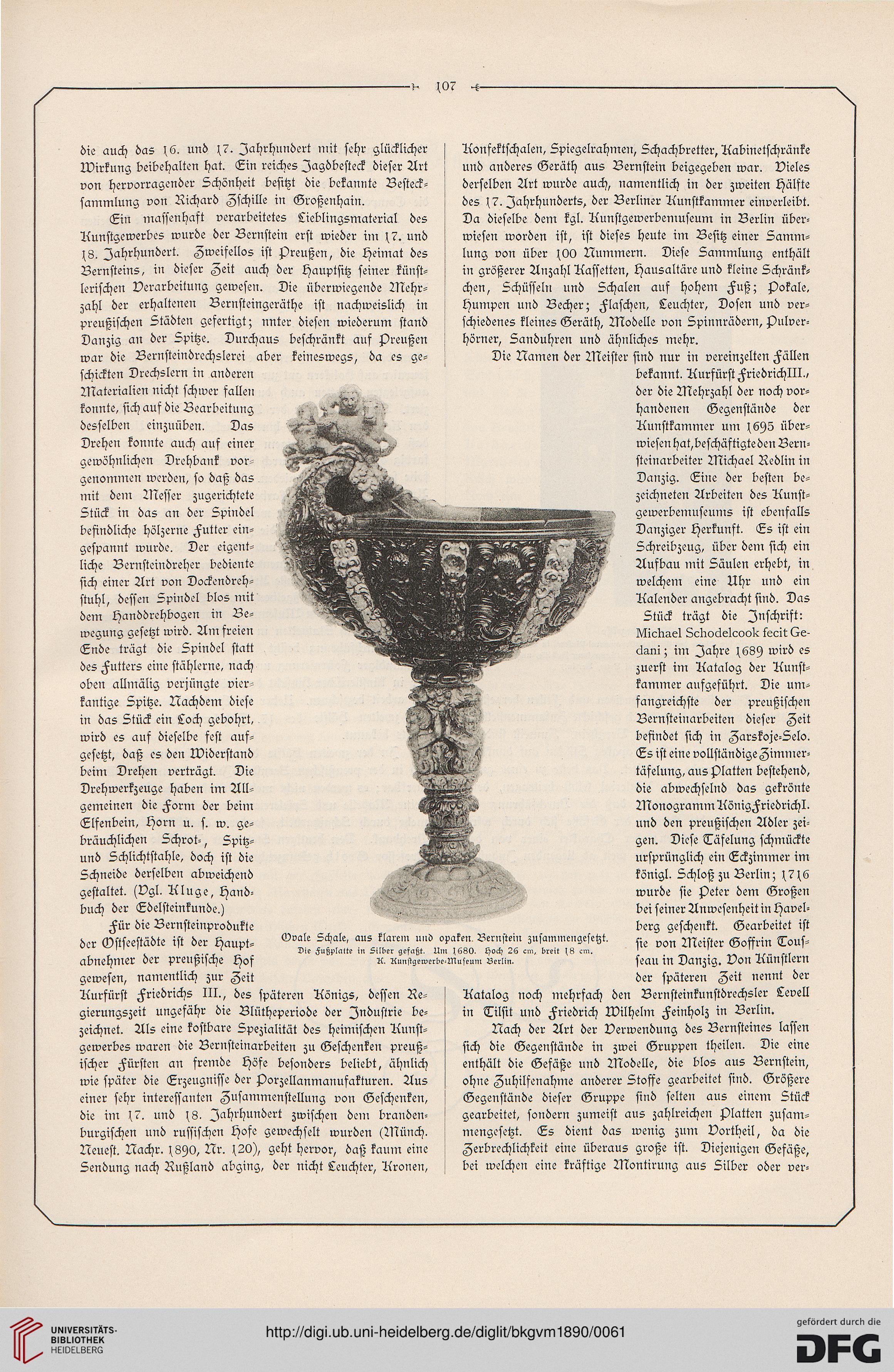

Gvale Schale, aus klarem und opaken. Bernstein zusammengesetzt.

Die Fußplatte in Silber gefaßt. Um J680. Hoch 26 cm, breit \8 cm.

K. Aunstgewerbe-Museum Berlin.

Wirkung beibehalteu hat. Lin reiches Iagdbestcck dieser Art

von hervorragender Schönheit besitzt die bekannte Besteck-

sammlung von Richard Zschille in Großenhain.

Lin massenhaft verarbeitetes Lieblingsmaterial des

Kunstgewerbes wurde der Bernstein erst wieder im (7. und

(8. Jahrhundert. Zweifellos ist Preußen, die peimat des

Bernsteins, in dieser Zeit auch der Pauptsitz seiner künst-

lerischen Verarbeitung gewesen. Die überwiegende Abehr-

zahl der erhaltenen Bernsteingeräthe ist nachweislich in

preußischen Städten gefertigt; unter diesen wiederum stand

Danzig au der Spitze. Durchaus beschränkt aus Preußen

war die Bernsteindrechslerei aber keineswegs, da es ge-

schickten Drechslern in anderen

Materialien nicht schwer fallen

konnte, sich auf die Bearbeitung

desselben einzuüben. Das

Drehen konnte auch auf einer

gewöhnlichen Drehbank vor-

genommen werden, so daß das

mit dem Messer zugerichtete

Stück in das an der Spindel

befindliche hölzerne Futter ein-

gefpannt wurde. Der eigent-

liche Bernsteindreher bediente

sich einer Art von Dockendreh-

stuhl, dessen Spindel blos mit

dem pauddrehbogen in Be-

wegung gesetzt wird. Am freien

Lnde trägt die Spindel statt

des Futters eine stählerne, nach

oben allmälig verjüngte vier-

kantige Spitze. Nachdem diese

in das Stück ein Loch gebohrt,

wird es auf dieselbe fest auf-

gesetzt, daß cs den widerstand

beim Drehen verträgt. Die

Drehwerkzeuge haben in: All-

gemeinen die Form der beim

Llfenbein, porn u. s. w. ge-

bräuchlichen Schrot-, Spitz-

und Schlichtstahle, doch ist die

Schneide derselben abweichend

gestaltet, (vgl. Kluge, pand-

buch der Ldelsteinkuude.)

Für die Bernsteinprodukte

der Gstscestädte ist der Haupt-

abnehmer der preußische Pos

gewesen, namentlich zur Zeit

Kurfürst Friedrichs III., des späteren Königs, dessen Re-

gierungszcit ungefähr die Blütheperiode der Industrie be-

zeichnet. Als eine kostbare Spezialität des heimischen Kuust-

gewerbes waren die Bernsteinarbeiten zu Geschenken preuß-

ischer Fürsten an freiude pöfe besonders beliebt, ähnlich

wie später die Erzeugnisse der porzellamuauufakturen. Aus

einer sehr interessanten Zusammenstellung von Geschenken,

die im (7. und (8. Jahrhundert zwischen dem branden-

burgischen und russischen Pose gewechselt wurden (Münch.

Neuest. Nachr. (890, Nr. (20), geht hervor, daß kaum eine

Sendung nach Rußland abging, der nicht Leuchter, Kronen,

Konfektschalen, Spiegelrahineu, Schachbretter, Kabinetschränke

und anderes Geräth aus Bernstein beigegeben war. Vieles

derselben Art wurde auch, namentlich in der zweiten pulste

des (7. Jahrhunderts, der Berliner Kunstkammer einverleibt.

Da dieselbe dem kgl. Kunstgewerbemuseuin in Berlin über-

wiesen worden ist, ist dieses heute im Besitz einer Samm-

lung von über (00 Nummern. Diese Sammlung enthält

in größerer Anzahl Kassetten, Pausaltäre und kleine Schränk-

chen, Schüsseln und Schalen auf hohem Fuß; Pokale,

Pumpen und Becher; Flaschen, Leuchter, Dosen und ver-

schiedenes kleines Geräth, Modelle von Spinnrädern, Pulver-

hörner, Sanduhren und ähnliches mehr.

Die Namen der Meister sind nur in vereinzelten Fällen

bekannt. Kurfürst Friedrichlll.,

der die Mehrzahl der noch vor-

handenen Gegenstände der

Kunstkammer um (695 über-

wiesen hatcheschäftigtedeu Bern-

steinarbeiter Michael Redlin in

Danzig. Line der besten be-

zeichneten Arbeiten des Kunst-

gewerbemuseums ist ebenfalls

Danziger perkuuft. Ls ist ein

Schreibzeug, über dem sich ein

Aufbau mit Säulen erhebt, in

welchem eine Uhr und ein

Kalender angebracht sind. Das

Stück trägt die Inschrift:

Michael Schodelcook fecit Ge-

dani; im Jahre (689 wird es

zuerst im Katalog der Kunst-

kammer aufgeführt. Die um-

fangreichste der preußischen

Bernsteinarbeiten dieser Zeit

befindet sich in Zarskoje-Selo.

Ls ist eine vollständigeZimmer-

täfelung, aus Platten bestehend,

die abwechselnd das gekrönte

Monogramm KönigFriedrichl.

und den preußischen Adler zei-

gen. Diese Täfelung schmückte

ursprünglich ein Eckzimmer im

köuigl. Schloß zu Berlin; (7(6

wurde sie Peter den: Großen

bei seiner Anwesenheit in pavel-

berg geschenkt. Gearbeitet ist

sie von Meister Gosfrin Tous-

seau in Danzig. Von Künstlern

der späteren Zeit nennt der

Katalog noch mehrfach den Bernsteinkunstdrechsler Levell

in Tilsit und Friedrich Wilhelm Feinholz in Berlin.

Nach der Art der Verwendung des Bernsteines lassen

sich die Gegenstände in zwei Gruppen theilen. Die eine

enthält die Gefäße und Modelle, die blos aus Bernstein,

ohne Zuhilfenahme anderer Stoffe gearbeitet sind. Größere

Gegenstände dieser Gruppe sind selten aus einem Stück

gearbeitet, sondern zumeist aus zahlreichen Platten zusam-

mengesetzt. Ls dient das wenig zum Vortheil, da die

Zerbrechlichkeit eine überaus große ist. Diejenigen Gefäße,

bei welchen eine kräftige Montirung aus Silber oder ver-

Gvale Schale, aus klarem und opaken. Bernstein zusammengesetzt.

Die Fußplatte in Silber gefaßt. Um J680. Hoch 26 cm, breit \8 cm.

K. Aunstgewerbe-Museum Berlin.