12

Aus: vr. Uvo Hölscher, Die Kaiserpfalz Goslar.

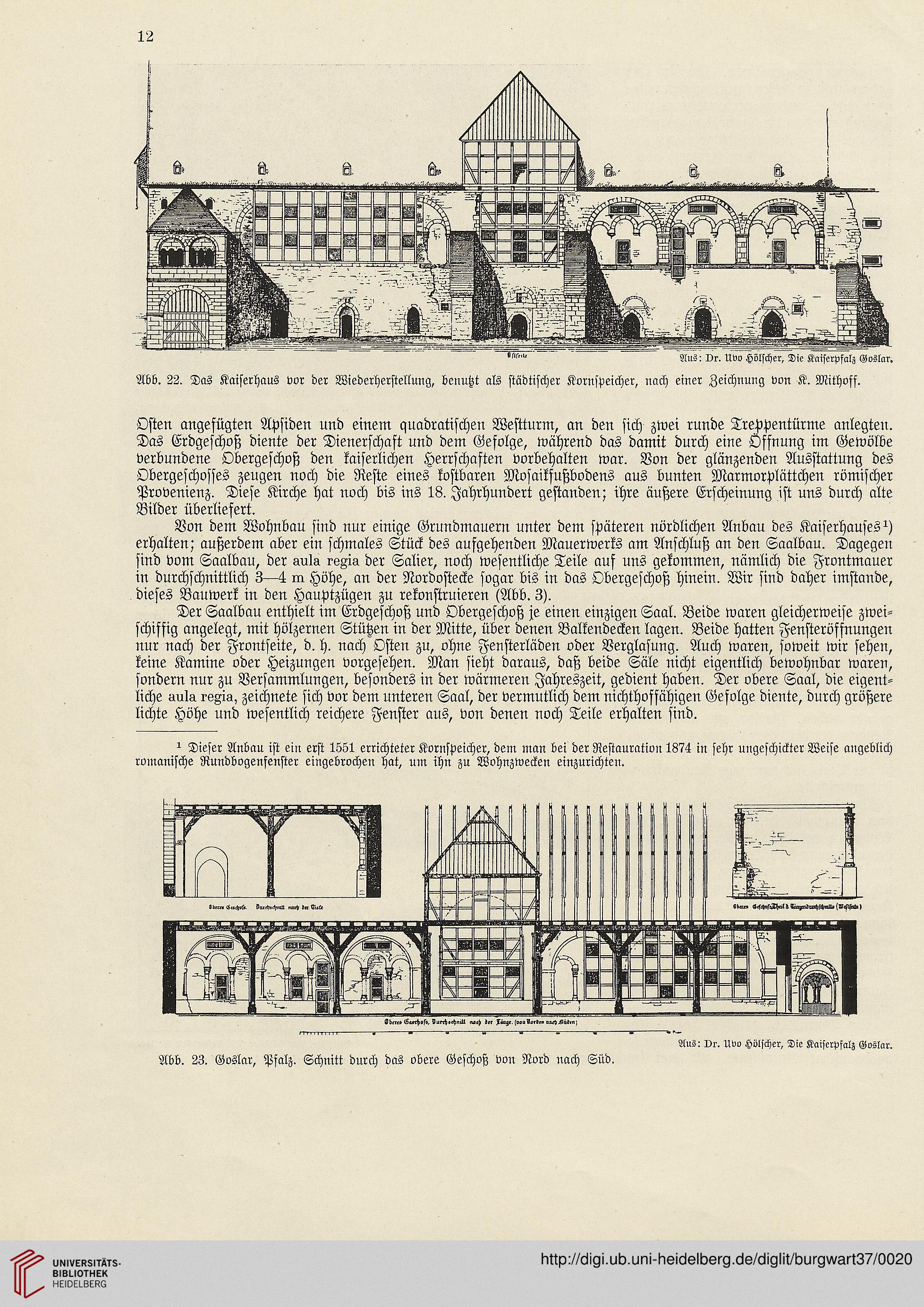

Abb. 22. Das Kaiserhaus vor der Wiederherstellung, benutzt als städtischer Kornspeicher, nach einer Zeichnung von K. Mithoff.

Osteil allgefügten Apsiden und einem quadratischen Westturm, an den sich zwei runde Treppentürme anlegten.

Das Erdgeschoß diente der Dienerschaft und dem Gefolge, während das damit durch eine Öffnung im Gewölbe

verbundene Obergeschoß den kaiserlichen Herrschaften Vorbehalten war. Von der glänzenden Ausstattung des

Obergeschosses zeugen noch die Reste eines kostbaren Mosaikfußbodens aus bunten Marmorplättchen römischer

Provenienz. Diese Kirche hat noch bis ins 18. Jahrhundert gestanden; ihre äußere Erscheinung ist uns durch alte

Bilder überliefert.

Von dem Wohnbau sind nur einige Grundmauern unter dem späteren nördlichen Anbau des Kaiserhauses

erhalten; außerdem aber ein schmales Stück des ausgehenden Mauerwerks am Anschluß an den Saalbau. Dagegen

sind vom Saalbau, der anla reZia der Salier, noch wesentliche Teile auf uns gekommen, nämlich die Frontmauer

in durchschnittlich 3—4 in Höhe, an der Nordostecke sogar bis in das Obergeschoß hinein. Wir sind daher imstande,

dieses Bauwerk in den Hauptzügen zu rekonstruieren (Abb. 3).

Der Saalbau enthielt im Erdgeschoß und Obergeschoß je einen einzigen Saal. Beide waren gleicherweise zwei-

schiffig angelegt, mit hölzernen Stützen in der Mitte, über denen Balkendecken lagen. Beide hatten Fensteröffnungen

nur nach der Frontseite, d. h. nach Osten zu, ohne Fensterläden oder Verglasung. Auch waren, soweit wir sehen,

keine Kamine oder Heizungen vorgesehen. Man sieht daraus, daß beide Säle nicht eigentlich bewohnbar waren,

sondern nur zu Versammlungen, besonders in der wärmeren Jahreszeit, gedient haben. Der obere Saal, die eigent-

liche aula r6M3, zeichnete sich vor dem unteren Saal, der vermutlich dem nichthoffähigen Gefolge diente, durch größere

lichte Höhe und wesentlich reichere Fenster aus, von denen noch Teile erhalten sind.

i Dieser Anbau ist ein erst 1551 errichteter Kornspeicher, dem man bei der Restauration 1874 in sehr ungeschickter Weise angeblich

romanische Rundbogenfenster eingebrochen hat, um ihn zu Wohnzwecken einzurichten.

Aus: vr. Uvo Hölscher, Die Kaiserpfalz Goslar.

Abb. 23. Goslar, Pfalz. Schnitt durch das obere Geschoß von Nord nach Süd.

Aus: vr. Uvo Hölscher, Die Kaiserpfalz Goslar.

Abb. 22. Das Kaiserhaus vor der Wiederherstellung, benutzt als städtischer Kornspeicher, nach einer Zeichnung von K. Mithoff.

Osteil allgefügten Apsiden und einem quadratischen Westturm, an den sich zwei runde Treppentürme anlegten.

Das Erdgeschoß diente der Dienerschaft und dem Gefolge, während das damit durch eine Öffnung im Gewölbe

verbundene Obergeschoß den kaiserlichen Herrschaften Vorbehalten war. Von der glänzenden Ausstattung des

Obergeschosses zeugen noch die Reste eines kostbaren Mosaikfußbodens aus bunten Marmorplättchen römischer

Provenienz. Diese Kirche hat noch bis ins 18. Jahrhundert gestanden; ihre äußere Erscheinung ist uns durch alte

Bilder überliefert.

Von dem Wohnbau sind nur einige Grundmauern unter dem späteren nördlichen Anbau des Kaiserhauses

erhalten; außerdem aber ein schmales Stück des ausgehenden Mauerwerks am Anschluß an den Saalbau. Dagegen

sind vom Saalbau, der anla reZia der Salier, noch wesentliche Teile auf uns gekommen, nämlich die Frontmauer

in durchschnittlich 3—4 in Höhe, an der Nordostecke sogar bis in das Obergeschoß hinein. Wir sind daher imstande,

dieses Bauwerk in den Hauptzügen zu rekonstruieren (Abb. 3).

Der Saalbau enthielt im Erdgeschoß und Obergeschoß je einen einzigen Saal. Beide waren gleicherweise zwei-

schiffig angelegt, mit hölzernen Stützen in der Mitte, über denen Balkendecken lagen. Beide hatten Fensteröffnungen

nur nach der Frontseite, d. h. nach Osten zu, ohne Fensterläden oder Verglasung. Auch waren, soweit wir sehen,

keine Kamine oder Heizungen vorgesehen. Man sieht daraus, daß beide Säle nicht eigentlich bewohnbar waren,

sondern nur zu Versammlungen, besonders in der wärmeren Jahreszeit, gedient haben. Der obere Saal, die eigent-

liche aula r6M3, zeichnete sich vor dem unteren Saal, der vermutlich dem nichthoffähigen Gefolge diente, durch größere

lichte Höhe und wesentlich reichere Fenster aus, von denen noch Teile erhalten sind.

i Dieser Anbau ist ein erst 1551 errichteter Kornspeicher, dem man bei der Restauration 1874 in sehr ungeschickter Weise angeblich

romanische Rundbogenfenster eingebrochen hat, um ihn zu Wohnzwecken einzurichten.

Aus: vr. Uvo Hölscher, Die Kaiserpfalz Goslar.

Abb. 23. Goslar, Pfalz. Schnitt durch das obere Geschoß von Nord nach Süd.