14

daß Friedrich I. in einer schwachen Stunde sogar den Rest der Waldmark mit der Pfalz Goslar selbst Heinrich

dem Löwen zugesagt, seine Schenkung aber bald bereut und wieder zurückgenommen habe. Jedenfalls forderte der

gekränkte Welfe in jener denkwürdigen Stunde am Comer See, als der Kaiser ihn kniefällig um Hilfe gegen Mai-

land anflehte, als Preis Goslar; aber vergeblich! Wenige Jahre später hatte sich das Blatt gewendet: der Löwe

mußte, von feindlichen Truppen bedrängt, sich unterwerfen und in die Verbannung nach England entweichen.

Bald darauf (1188) konnte der greise Barbarossa vor seinem Aufbruch zum Kreuzzuge, von dem er nicht wiederkehren

sollte, in Goslar, im Herzen des Sachsenlandes, eine glänzende Fürstenversammlung abhalten und dabei den ge-

fürchteten Welfen zwingen, noch einmal für fünf Jahre in die Verbannung zu gehen.

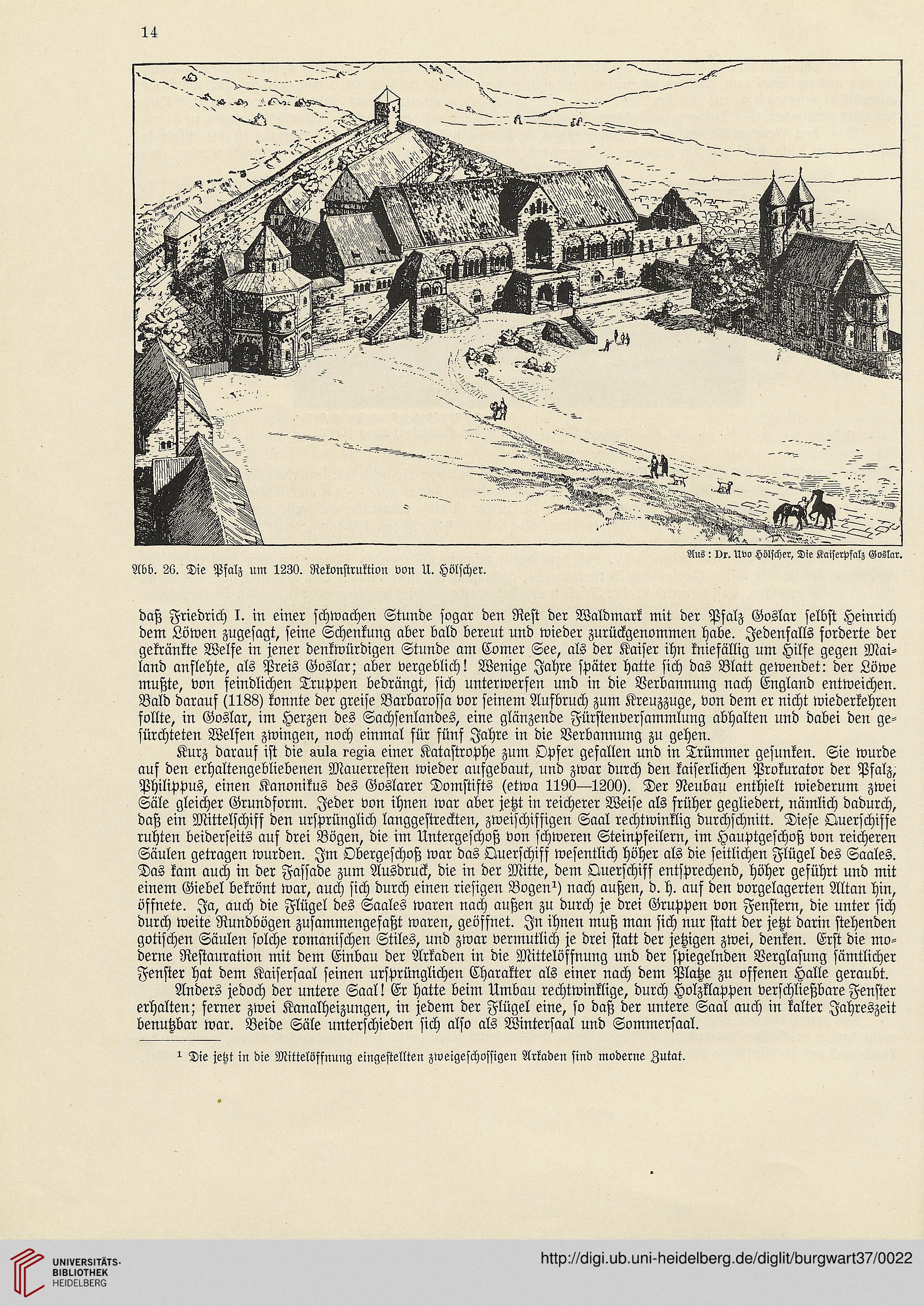

Kurz darauf ist die anla reZia einer Katastrophe zum Opfer gefallen und in Trümmer gesunken. Sie wurde

auf den erhaltengebliebenen Mauerresten wieder aufgebaut, und zwar durch den kaiserlichen Prokurator der Pfalz,

Philippus, einen Kanonikus des Goslarer Domstifts (etwa 1190—1200). Der Neubau enthielt wiederum zwei

Säle gleicher Grundform. Jeder von ihnen war aber jetzt in reicherer Weise als früher gegliedert, nämlich dadurch,

daß ein Mittelschiff den ursprünglich langgestreckten, zweischiffigen Saal rechtwinklig durchschnitt. Diese Querschiffe

ruhten beiderseits auf drei Bögen, die im Untergeschoß von schweren Steinpfeilern, im Hauptgeschoß von reicheren

Säulen getragen wurden. Im Obergeschoß war das Querschiff wesentlich höher als die seitlichen Flügel des Saales.

Das kam auch in der Fassade zum Ausdruck, die in der Mitte, dem Querschiff entsprechend, höher geführt und mit

einem Giebel bekrönt war, auch sich durch einen riesigen Bogen*) nach außen, d. h. auf den vorgelagerten Altan hin,

öffnete. Ja, auch die Flügel des Saales waren nach außen zu durch je drei Gruppen von Fenstern, die unter sich

durch weite Rundbögen zusammengefaßt waren, geöffnet. In ihnen muß man sich nur statt der jetzt darin stehenden

gotischen Säulen solche romanischen Stiles, und zwar vermutlich je drei statt der jetzigen zwei, denken. Erst die mo-

derne Restauration mit dem Einbau der Arkaden in die Mittelöffnung und der spiegelnden Verglasung sämtlicher

Fenster hat dem Kaisersaal seinen ursprünglichen Charakter als einer nach dem Platze zu offenen Halle geraubt.

Anders jedoch der untere Saal! Er hatte beim Umbau rechtwinklige, durch Holzklappen verschließbare Fenster

erhalten; ferner zwei Kanalheizungen, in jedem der Flügel eine, so daß der untere Saal auch in kalter Jahreszeit

benutzbar war. Beide Säle unterschieden sich also als Wintersaal und Sommersaal.

i Die jetzt in die Mittelöffnung eingestellten zweigeschossigen Arkaden sind moderne Zutat.

daß Friedrich I. in einer schwachen Stunde sogar den Rest der Waldmark mit der Pfalz Goslar selbst Heinrich

dem Löwen zugesagt, seine Schenkung aber bald bereut und wieder zurückgenommen habe. Jedenfalls forderte der

gekränkte Welfe in jener denkwürdigen Stunde am Comer See, als der Kaiser ihn kniefällig um Hilfe gegen Mai-

land anflehte, als Preis Goslar; aber vergeblich! Wenige Jahre später hatte sich das Blatt gewendet: der Löwe

mußte, von feindlichen Truppen bedrängt, sich unterwerfen und in die Verbannung nach England entweichen.

Bald darauf (1188) konnte der greise Barbarossa vor seinem Aufbruch zum Kreuzzuge, von dem er nicht wiederkehren

sollte, in Goslar, im Herzen des Sachsenlandes, eine glänzende Fürstenversammlung abhalten und dabei den ge-

fürchteten Welfen zwingen, noch einmal für fünf Jahre in die Verbannung zu gehen.

Kurz darauf ist die anla reZia einer Katastrophe zum Opfer gefallen und in Trümmer gesunken. Sie wurde

auf den erhaltengebliebenen Mauerresten wieder aufgebaut, und zwar durch den kaiserlichen Prokurator der Pfalz,

Philippus, einen Kanonikus des Goslarer Domstifts (etwa 1190—1200). Der Neubau enthielt wiederum zwei

Säle gleicher Grundform. Jeder von ihnen war aber jetzt in reicherer Weise als früher gegliedert, nämlich dadurch,

daß ein Mittelschiff den ursprünglich langgestreckten, zweischiffigen Saal rechtwinklig durchschnitt. Diese Querschiffe

ruhten beiderseits auf drei Bögen, die im Untergeschoß von schweren Steinpfeilern, im Hauptgeschoß von reicheren

Säulen getragen wurden. Im Obergeschoß war das Querschiff wesentlich höher als die seitlichen Flügel des Saales.

Das kam auch in der Fassade zum Ausdruck, die in der Mitte, dem Querschiff entsprechend, höher geführt und mit

einem Giebel bekrönt war, auch sich durch einen riesigen Bogen*) nach außen, d. h. auf den vorgelagerten Altan hin,

öffnete. Ja, auch die Flügel des Saales waren nach außen zu durch je drei Gruppen von Fenstern, die unter sich

durch weite Rundbögen zusammengefaßt waren, geöffnet. In ihnen muß man sich nur statt der jetzt darin stehenden

gotischen Säulen solche romanischen Stiles, und zwar vermutlich je drei statt der jetzigen zwei, denken. Erst die mo-

derne Restauration mit dem Einbau der Arkaden in die Mittelöffnung und der spiegelnden Verglasung sämtlicher

Fenster hat dem Kaisersaal seinen ursprünglichen Charakter als einer nach dem Platze zu offenen Halle geraubt.

Anders jedoch der untere Saal! Er hatte beim Umbau rechtwinklige, durch Holzklappen verschließbare Fenster

erhalten; ferner zwei Kanalheizungen, in jedem der Flügel eine, so daß der untere Saal auch in kalter Jahreszeit

benutzbar war. Beide Säle unterschieden sich also als Wintersaal und Sommersaal.

i Die jetzt in die Mittelöffnung eingestellten zweigeschossigen Arkaden sind moderne Zutat.