202 LA CHRONIQUE DES ARTS

sur une vaste étendue ; les circonstances étaient

d'autant plus favorables que la Crète, après une

longue lutte contre les Turcs, se trouvait enfin et

définitivement pacifiée. Le savant anglais fut

secondé dans ses recherches par M. Hogarth, di-

recteur de l'École anglaise d'Athènes ; par

M. Duncan Mackensie, par l'architecte M. D.

Fyfo et par l'habile dessinateur suisse M. Gil-

liéron. Les fouilles ont duré pendant les premiers

mois de 1900 et ont été reprises au printemps do

1901 ; elles seront sans doute terminées dans

l'automne de l'année courante ou dans les pre-

miers mois do 1902.

Cela dit, avant do passer à la description des

trouvailles faites par M. Evans à Cnosse, il faut

nous arrêter sur les révélations touchant à

l'écriture indigène de la Crète, qu'il porta d'abord

à la connaissance du public on 1895 (1).

V

Les alphabets actuellement en usago chez les

peuples civilisés dérivent tous de l'alphabet

phénicien : c'est là un fait souvent affirmé et

qui n'est pas contestable (2). Mais quelle est

la source de l'alphabet phénicien? Kougé s'est

efforcé d'établir, en 1859, qu'il dérivait de l'écriture

égyptienne hiératique, ot cotte opinion a trouvé

créance jusqu'à nos jours. Elle laissait cependant

subsister une difficulté grave, dont on ne s'était

pas d'abord aperçu. Que faire do certaines écri-

tures usitées dans la haute antiquité et qui, évi-

demment, no se rattachent ni à l'hiéroglyphisme

égyptien, ni aux cunéiformes de l'Assyrie, ni à

l'alphabétisme phénicien ? Do ces écritures, la

mieux connue est celle qui fut employée jusqu'au

m" siècle dans l'île de Chypre, concurremment

avec l'écriture phénicienne et l'écriture grecque.

George Smith prouva, on 1872, que les inscrip-

tions gravées en caractères chypriotes étaient

rédigées en grec. Gomment admettre que les gens

de Chypre se soient servis avec tant d'obstina-

tion d'une écriture incommode, où chaque signe

représente une syllabe, s'ils l'avaient inventée

de toutes pièces à une époque relativement ré-

cente, si elle n'était pas, à leurs yeux, un legs

d'un passé très respectable et très lointain '.'

Le problème so compliqua, vers 1875, par doux

séries do faits nouveaux. D'une part, dans ses

fouilles de Troie, Schlicmann découvrit une quan-

tité de fusaïoles portant des signes gravés, où des

archéologues distingués n'hésitèrent pas à recon-

naître les éléments d'une très ancienne écri-

ture (3); do l'autre, on commença à s'occuper

d'inscriptions conçues dans une langue inconnue,

dans une écriture inconnue, que l'on releva sur

des monuments attribués à un peuple de la Syrie,

les Hittites. Un savant anglais, M. Sayce, fit ob-

server, vers 1880, qu'il y avait des analogies in-

discutables entre l'écriture chypriote et l'écriture

hittite ; or, si cette dernière présente certaines

(1) A. J. Evans, Cretan pictographs and prae-

phoenician script, Londres, Quaritch, 1895.

M. Evans a donné un complément à ce travail dans

le Journal of hellenic studies, t. XVII (1897),

p. 327-395. Ce sont les fruits de ses voyages do

1895 et de 1896 dans l'île de Crète.

(2) Voir Ph. Bergér, Hist. de l'Écriture, p. 369.

(3) Voir l'édition française d'Ilios, p. 910.

ressemblances avec les hiéroglyphes de l'Egypte,

il est certain qu'elle n'en dérive pas. On remar-

qua aussi que le nom de la ville de Kittion, à

Chypre, ressemble singulièrement à celui de

Khétas, que les Égyptiens donnaient aux Hit-

tites, et l'on conçut l'idée d'une civilisation khéto

chypriote, distincte do celles do la Phénicio et de

l'Égypto, mais apparentée à colle des Pélasges

des autours grecs, qui ont été les prédécesseurs

dos Hellènes.

A partir de 1889, les découvertes se multiplient

et viennent rendre de plus en plus vraisemblable

l'existence d'un groupe d'écritures syllabiques

entre l'an 2000 et l'an 1000 avant J.-C. Les mê-

mes signes remarqués par M. Stillman à Cnosse,

en Crète, paraissent sur des poteries archaïques

do Mycèncs, do Monidi, de Nauplio, do la Basse-

Égypte (Kahun et Gurob) (1). En 1894, on les re-

trouve en Syrie, sur des tessons du tumulus do

Lachish, provenant do couches très antérieures à

l'an 1000. Enfin, en 1893, M. Evans commence à

constater la présence des mêmes signes, formant

parfois des inscriptions do cinq ou six caractères,

sur un grand nombre do cachets do poteries

découverts en Crète. Lo mémoire qu'il publia à

m

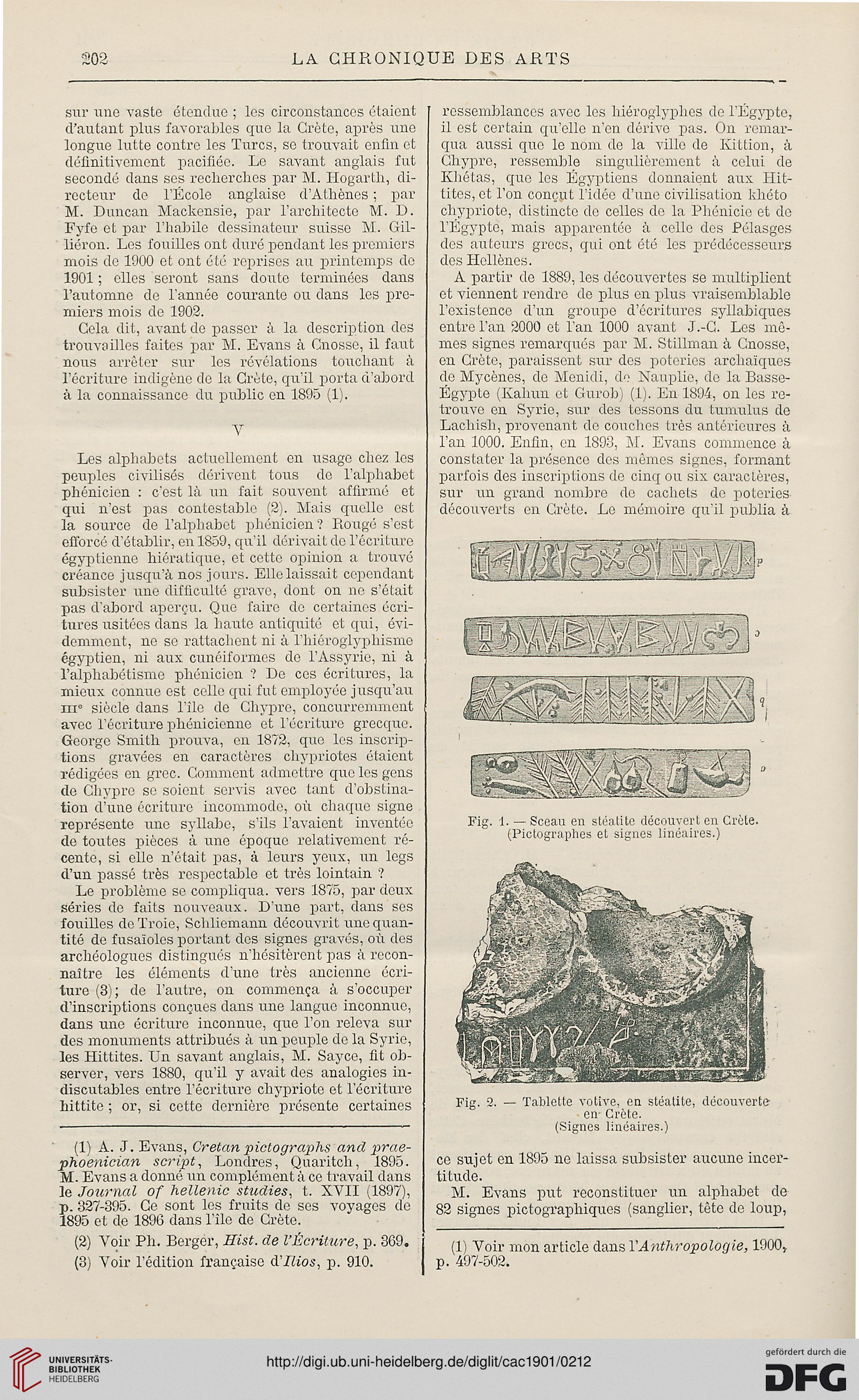

Fig. i. — Sceau en stéatite découvert en Crète.

(Pictographes et signes linéaires.)

Fig. 2. — Tablette votive, en stéatite, découverte

■ en- Crète.

(Signes linéaires.)

co sujet en 1895 ne laissa subsister aucune incer-

titude.

M. Evans put reconstituer un alphabet de

82 signes pictographiques (sanglier, tête de loup,

(1) Voir mon article dans l'Anthropologie, 1900,

p. 497-502.

sur une vaste étendue ; les circonstances étaient

d'autant plus favorables que la Crète, après une

longue lutte contre les Turcs, se trouvait enfin et

définitivement pacifiée. Le savant anglais fut

secondé dans ses recherches par M. Hogarth, di-

recteur de l'École anglaise d'Athènes ; par

M. Duncan Mackensie, par l'architecte M. D.

Fyfo et par l'habile dessinateur suisse M. Gil-

liéron. Les fouilles ont duré pendant les premiers

mois de 1900 et ont été reprises au printemps do

1901 ; elles seront sans doute terminées dans

l'automne de l'année courante ou dans les pre-

miers mois do 1902.

Cela dit, avant do passer à la description des

trouvailles faites par M. Evans à Cnosse, il faut

nous arrêter sur les révélations touchant à

l'écriture indigène de la Crète, qu'il porta d'abord

à la connaissance du public on 1895 (1).

V

Les alphabets actuellement en usago chez les

peuples civilisés dérivent tous de l'alphabet

phénicien : c'est là un fait souvent affirmé et

qui n'est pas contestable (2). Mais quelle est

la source de l'alphabet phénicien? Kougé s'est

efforcé d'établir, en 1859, qu'il dérivait de l'écriture

égyptienne hiératique, ot cotte opinion a trouvé

créance jusqu'à nos jours. Elle laissait cependant

subsister une difficulté grave, dont on ne s'était

pas d'abord aperçu. Que faire do certaines écri-

tures usitées dans la haute antiquité et qui, évi-

demment, no se rattachent ni à l'hiéroglyphisme

égyptien, ni aux cunéiformes de l'Assyrie, ni à

l'alphabétisme phénicien ? Do ces écritures, la

mieux connue est celle qui fut employée jusqu'au

m" siècle dans l'île de Chypre, concurremment

avec l'écriture phénicienne et l'écriture grecque.

George Smith prouva, on 1872, que les inscrip-

tions gravées en caractères chypriotes étaient

rédigées en grec. Gomment admettre que les gens

de Chypre se soient servis avec tant d'obstina-

tion d'une écriture incommode, où chaque signe

représente une syllabe, s'ils l'avaient inventée

de toutes pièces à une époque relativement ré-

cente, si elle n'était pas, à leurs yeux, un legs

d'un passé très respectable et très lointain '.'

Le problème so compliqua, vers 1875, par doux

séries do faits nouveaux. D'une part, dans ses

fouilles de Troie, Schlicmann découvrit une quan-

tité de fusaïoles portant des signes gravés, où des

archéologues distingués n'hésitèrent pas à recon-

naître les éléments d'une très ancienne écri-

ture (3); do l'autre, on commença à s'occuper

d'inscriptions conçues dans une langue inconnue,

dans une écriture inconnue, que l'on releva sur

des monuments attribués à un peuple de la Syrie,

les Hittites. Un savant anglais, M. Sayce, fit ob-

server, vers 1880, qu'il y avait des analogies in-

discutables entre l'écriture chypriote et l'écriture

hittite ; or, si cette dernière présente certaines

(1) A. J. Evans, Cretan pictographs and prae-

phoenician script, Londres, Quaritch, 1895.

M. Evans a donné un complément à ce travail dans

le Journal of hellenic studies, t. XVII (1897),

p. 327-395. Ce sont les fruits de ses voyages do

1895 et de 1896 dans l'île de Crète.

(2) Voir Ph. Bergér, Hist. de l'Écriture, p. 369.

(3) Voir l'édition française d'Ilios, p. 910.

ressemblances avec les hiéroglyphes de l'Egypte,

il est certain qu'elle n'en dérive pas. On remar-

qua aussi que le nom de la ville de Kittion, à

Chypre, ressemble singulièrement à celui de

Khétas, que les Égyptiens donnaient aux Hit-

tites, et l'on conçut l'idée d'une civilisation khéto

chypriote, distincte do celles do la Phénicio et de

l'Égypto, mais apparentée à colle des Pélasges

des autours grecs, qui ont été les prédécesseurs

dos Hellènes.

A partir de 1889, les découvertes se multiplient

et viennent rendre de plus en plus vraisemblable

l'existence d'un groupe d'écritures syllabiques

entre l'an 2000 et l'an 1000 avant J.-C. Les mê-

mes signes remarqués par M. Stillman à Cnosse,

en Crète, paraissent sur des poteries archaïques

do Mycèncs, do Monidi, de Nauplio, do la Basse-

Égypte (Kahun et Gurob) (1). En 1894, on les re-

trouve en Syrie, sur des tessons du tumulus do

Lachish, provenant do couches très antérieures à

l'an 1000. Enfin, en 1893, M. Evans commence à

constater la présence des mêmes signes, formant

parfois des inscriptions do cinq ou six caractères,

sur un grand nombre do cachets do poteries

découverts en Crète. Lo mémoire qu'il publia à

m

Fig. i. — Sceau en stéatite découvert en Crète.

(Pictographes et signes linéaires.)

Fig. 2. — Tablette votive, en stéatite, découverte

■ en- Crète.

(Signes linéaires.)

co sujet en 1895 ne laissa subsister aucune incer-

titude.

M. Evans put reconstituer un alphabet de

82 signes pictographiques (sanglier, tête de loup,

(1) Voir mon article dans l'Anthropologie, 1900,

p. 497-502.