der-Hallenhaus in der Mitte des 19.Jh. erbaut

worden ist. Mit dem Einbau zusätzlicher Fenster

ist es der heute ausschließlichen Wohnnutzung

angepasst worden. Der im Eichenhain daneben

stehende schöne Treppenspeicher von 1744 ist

das älteste Gebäude des Hofes. Seine profilier-

ten, allseitigen Auskragungen über dem Erdge-

schoss und der Giebelschwelle sowie eine

schmale giebelseitige Treppe kennzeichnen den

vertikal verbohlten zweigeschossigen Baukör-

per. Die langgestreckte, traufseitig an der Straße

stehende Querdurchfahrtsscheune hat einen

ähnlich alten Kern, während die kleine verbrei-

terte Längsdurchfahrtsscheune wohl erst um

1900 entstanden ist. Die Mitte des Dorfes wird

von Hof Nr. 3 geprägt. Die neun Gebäude/-teile

werden von Norden erschlossen. Im Mittelpunkt

stehen das im rechten Winkel aneinander ge-

baute Wohnwirtschafts- und das Wohngebäu-

de. Ersteres ist ein großes schlichtes Vierstän-

der-Hallenhaus, das nach einem Feuer 1838

errichtet wurde, während das zweigeschossige,

durch einen knappen Mittelrisalit stattlich wir-

kende Wohnhaus mit massivem Erdgeschoss

und einem Obergeschoss mit Zierfachwerk

1934 entstanden ist. Aus der Zeit der Vorgän-

gerbebauung des Hofes stammen der Schafstall

von 1752 und der Treppenspeicher von 1763.

Der Schafstall ist eines der ganz wenigen, noch

reetgedeckten Gebäude im Landkreis. Mit

seinem tiefgezogenen Dreiviertelwalm und der

allseitigen Verbohlung wirkt es tatsächlich wie

aus einer anderen Zeit. Der kleine schlichte

Treppenspeicher in Hochrähmkonstruktion mit

abgebrochener Treppe hat einen hohen Drem-

pel zur besseren Speicherfähigkeit. Die übrigen

Ställe und Scheunen in Ziegelbauweise mit

Fachwerkanteilen sind Gebäude des 20.Jh.

Auch die Parzelle von Hof Nr. 6 hat sich seit den

Vermessungsplänen zur Verkopplung nur wenig

verändert, obwohl die Gebäude selbst meist

jünger sind. So ist der in der 1. Hälfte des 19.Jh.

errichtete Zweiständerbau (mit außermittigen

Einfahrtstor) 1904 durch einen quergestellten

1 1/2-geschossigen Wohntrakt in Ziegelbau-

weise verlängert worden. Aus dem frühen

19.Jh. stammt auch der Treppenspeicher, des-

sen Giebeltreppe von einem verlängerten Dach-

überstand geschützt wird. Nur die 1778 als

Bockhorn, Bockhorn 2, Treppenspeicher, 1744

Schafstall erbaute heutige Querdurchfahrtsscheu-

ne, auf Natursteinquadern unter Dreiviertelwalm

errichtet, zeugt von der früheren Bebauung.

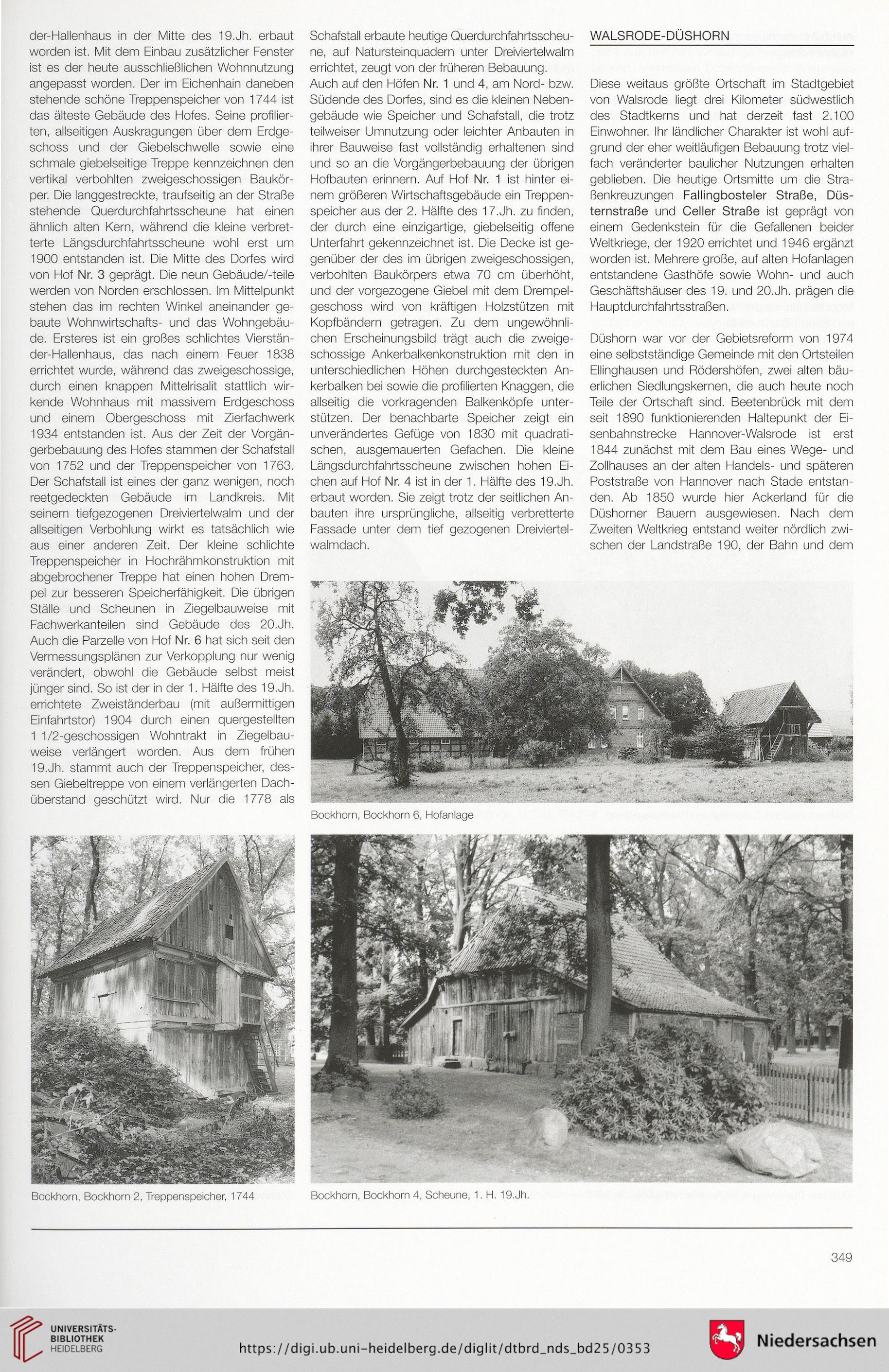

Auch auf den Höfen Nr. 1 und 4, am Nord- bzw.

Südende des Dorfes, sind es die kleinen Neben-

gebäude wie Speicher und Schafstall, die trotz

teilweiser Umnutzung oder leichter Anbauten in

ihrer Bauweise fast vollständig erhaltenen sind

und so an die Vorgängerbebauung der übrigen

Hofbauten erinnern. Auf Hof Nr. 1 ist hinter ei-

nem größeren Wirtschaftsgebäude ein Treppen-

speicher aus der 2. Hälfte des 17.Jh. zu finden,

der durch eine einzigartige, giebelseitig offene

Unterfahrt gekennzeichnet ist. Die Decke ist ge-

genüber der des im übrigen zweigeschossigen,

verbohlten Baukörpers etwa 70 cm überhöht,

und der vorgezogene Giebel mit dem Drempel-

geschoss wird von kräftigen Holzstützen mit

Kopfbändern getragen. Zu dem ungewöhnli-

chen Erscheinungsbild trägt auch die zweige-

schossige Ankerbalkenkonstruktion mit den in

unterschiedlichen Höhen durchgesteckten An-

kerbalken bei sowie die profilierten Knaggen, die

allseitig die vorkragenden Balkenköpfe unter-

stützen. Der benachbarte Speicher zeigt ein

unverändertes Gefüge von 1830 mit quadrati-

schen, ausgemauerten Gefachen. Die kleine

Längsdurchfahrtsscheune zwischen hohen Ei-

chen auf Hof Nr. 4 ist in der 1. Hälfte des 19.Jh.

erbaut worden. Sie zeigt trotz der seitlichen An-

bauten ihre ursprüngliche, allseitig verbreiterte

Fassade unter dem tief gezogenen Dreiviertel-

walmdach.

WALSRODE-DÜSHORN

Diese weitaus größte Ortschaft im Stadtgebiet

von Walsrode liegt drei Kilometer südwestlich

des Stadtkerns und hat derzeit fast 2.100

Einwohner. Ihr ländlicher Charakter ist wohl auf-

grund der eher weitläufigen Bebauung trotz viel-

fach veränderter baulicher Nutzungen erhalten

geblieben. Die heutige Ortsmitte um die Stra-

ßenkreuzungen Fallingbosteler Straße, Düs-

ternstraße und Celler Straße ist geprägt von

einem Gedenkstein für die Gefallenen beider

Weltkriege, der 1920 errichtet und 1946 ergänzt

worden ist. Mehrere große, auf alten Hofanlagen

entstandene Gasthöfe sowie Wohn- und auch

Geschäftshäuser des 19. und 20.Jh. prägen die

Hauptdurchfahrtsstraßen.

Düshorn war vor der Gebietsreform von 1974

eine selbstständige Gemeinde mit den Ortsteilen

Ellinghausen und Rödershöfen, zwei alten bäu-

erlichen Siedlungskernen, die auch heute noch

Teile der Ortschaft sind. Beetenbrück mit dem

seit 1890 funktionierenden Haltepunkt der Ei-

senbahnstrecke Hannover-Walsrode ist erst

1844 zunächst mit dem Bau eines Wege- und

Zollhauses an der alten Handels- und späteren

Poststraße von Hannover nach Stade entstan-

den. Ab 1850 wurde hier Ackerland für die

Düshorner Bauern ausgewiesen. Nach dem

Zweiten Weltkrieg entstand weiter nördlich zwi-

schen der Landstraße 190, der Bahn und dem

Bockhorn, Bockhorn 4, Scheune, 1. H. 19.Jh.

349

worden ist. Mit dem Einbau zusätzlicher Fenster

ist es der heute ausschließlichen Wohnnutzung

angepasst worden. Der im Eichenhain daneben

stehende schöne Treppenspeicher von 1744 ist

das älteste Gebäude des Hofes. Seine profilier-

ten, allseitigen Auskragungen über dem Erdge-

schoss und der Giebelschwelle sowie eine

schmale giebelseitige Treppe kennzeichnen den

vertikal verbohlten zweigeschossigen Baukör-

per. Die langgestreckte, traufseitig an der Straße

stehende Querdurchfahrtsscheune hat einen

ähnlich alten Kern, während die kleine verbrei-

terte Längsdurchfahrtsscheune wohl erst um

1900 entstanden ist. Die Mitte des Dorfes wird

von Hof Nr. 3 geprägt. Die neun Gebäude/-teile

werden von Norden erschlossen. Im Mittelpunkt

stehen das im rechten Winkel aneinander ge-

baute Wohnwirtschafts- und das Wohngebäu-

de. Ersteres ist ein großes schlichtes Vierstän-

der-Hallenhaus, das nach einem Feuer 1838

errichtet wurde, während das zweigeschossige,

durch einen knappen Mittelrisalit stattlich wir-

kende Wohnhaus mit massivem Erdgeschoss

und einem Obergeschoss mit Zierfachwerk

1934 entstanden ist. Aus der Zeit der Vorgän-

gerbebauung des Hofes stammen der Schafstall

von 1752 und der Treppenspeicher von 1763.

Der Schafstall ist eines der ganz wenigen, noch

reetgedeckten Gebäude im Landkreis. Mit

seinem tiefgezogenen Dreiviertelwalm und der

allseitigen Verbohlung wirkt es tatsächlich wie

aus einer anderen Zeit. Der kleine schlichte

Treppenspeicher in Hochrähmkonstruktion mit

abgebrochener Treppe hat einen hohen Drem-

pel zur besseren Speicherfähigkeit. Die übrigen

Ställe und Scheunen in Ziegelbauweise mit

Fachwerkanteilen sind Gebäude des 20.Jh.

Auch die Parzelle von Hof Nr. 6 hat sich seit den

Vermessungsplänen zur Verkopplung nur wenig

verändert, obwohl die Gebäude selbst meist

jünger sind. So ist der in der 1. Hälfte des 19.Jh.

errichtete Zweiständerbau (mit außermittigen

Einfahrtstor) 1904 durch einen quergestellten

1 1/2-geschossigen Wohntrakt in Ziegelbau-

weise verlängert worden. Aus dem frühen

19.Jh. stammt auch der Treppenspeicher, des-

sen Giebeltreppe von einem verlängerten Dach-

überstand geschützt wird. Nur die 1778 als

Bockhorn, Bockhorn 2, Treppenspeicher, 1744

Schafstall erbaute heutige Querdurchfahrtsscheu-

ne, auf Natursteinquadern unter Dreiviertelwalm

errichtet, zeugt von der früheren Bebauung.

Auch auf den Höfen Nr. 1 und 4, am Nord- bzw.

Südende des Dorfes, sind es die kleinen Neben-

gebäude wie Speicher und Schafstall, die trotz

teilweiser Umnutzung oder leichter Anbauten in

ihrer Bauweise fast vollständig erhaltenen sind

und so an die Vorgängerbebauung der übrigen

Hofbauten erinnern. Auf Hof Nr. 1 ist hinter ei-

nem größeren Wirtschaftsgebäude ein Treppen-

speicher aus der 2. Hälfte des 17.Jh. zu finden,

der durch eine einzigartige, giebelseitig offene

Unterfahrt gekennzeichnet ist. Die Decke ist ge-

genüber der des im übrigen zweigeschossigen,

verbohlten Baukörpers etwa 70 cm überhöht,

und der vorgezogene Giebel mit dem Drempel-

geschoss wird von kräftigen Holzstützen mit

Kopfbändern getragen. Zu dem ungewöhnli-

chen Erscheinungsbild trägt auch die zweige-

schossige Ankerbalkenkonstruktion mit den in

unterschiedlichen Höhen durchgesteckten An-

kerbalken bei sowie die profilierten Knaggen, die

allseitig die vorkragenden Balkenköpfe unter-

stützen. Der benachbarte Speicher zeigt ein

unverändertes Gefüge von 1830 mit quadrati-

schen, ausgemauerten Gefachen. Die kleine

Längsdurchfahrtsscheune zwischen hohen Ei-

chen auf Hof Nr. 4 ist in der 1. Hälfte des 19.Jh.

erbaut worden. Sie zeigt trotz der seitlichen An-

bauten ihre ursprüngliche, allseitig verbreiterte

Fassade unter dem tief gezogenen Dreiviertel-

walmdach.

WALSRODE-DÜSHORN

Diese weitaus größte Ortschaft im Stadtgebiet

von Walsrode liegt drei Kilometer südwestlich

des Stadtkerns und hat derzeit fast 2.100

Einwohner. Ihr ländlicher Charakter ist wohl auf-

grund der eher weitläufigen Bebauung trotz viel-

fach veränderter baulicher Nutzungen erhalten

geblieben. Die heutige Ortsmitte um die Stra-

ßenkreuzungen Fallingbosteler Straße, Düs-

ternstraße und Celler Straße ist geprägt von

einem Gedenkstein für die Gefallenen beider

Weltkriege, der 1920 errichtet und 1946 ergänzt

worden ist. Mehrere große, auf alten Hofanlagen

entstandene Gasthöfe sowie Wohn- und auch

Geschäftshäuser des 19. und 20.Jh. prägen die

Hauptdurchfahrtsstraßen.

Düshorn war vor der Gebietsreform von 1974

eine selbstständige Gemeinde mit den Ortsteilen

Ellinghausen und Rödershöfen, zwei alten bäu-

erlichen Siedlungskernen, die auch heute noch

Teile der Ortschaft sind. Beetenbrück mit dem

seit 1890 funktionierenden Haltepunkt der Ei-

senbahnstrecke Hannover-Walsrode ist erst

1844 zunächst mit dem Bau eines Wege- und

Zollhauses an der alten Handels- und späteren

Poststraße von Hannover nach Stade entstan-

den. Ab 1850 wurde hier Ackerland für die

Düshorner Bauern ausgewiesen. Nach dem

Zweiten Weltkrieg entstand weiter nördlich zwi-

schen der Landstraße 190, der Bahn und dem

Bockhorn, Bockhorn 4, Scheune, 1. H. 19.Jh.

349