zurückgebaut worden ist. Sein repräsentativer

Wirtschaftsgiebel mit deutlichen Vorkragungen

auf gerundeten profilierten Balkenköpfen und

Füllhölzern sowie Fachwerkzierungen durch K-

Streben und stehendem Mann, weist in den

unteren Gefachen wieder Bohlenausfachungen

auf. Der verbohlte Fachwerkspeicher daneben,

auf hohem Ziegelsockel mit Treppenaufgang am

Nordwestgiebel errichtet, hat einen Kern von

1780. Er ist später überbaut worden, während

die 1860 errichtete Scheune am Hofeingang

weitgehend unverändert geblieben ist. Klein-

Grindau 4, der urkundlich erwähnte frühere

Mindener Hof auf sehr schmaler mittlerer Parzel-

le mit erhaltener Hofpflasterung präsentiert sich

durch die allseitig verbohlte platzseitige Drei-

ständer-Scheune aus der Zeit um 1850 mit zwei

Längseinfahrten neben den schönen Torpfeilern

in Sandstein und der mächtigen Hofeiche. Das

1823 als Vierständerbau errichtete Wohnwirt-

schaftsgebäude mit dem unveränderten Giebel

und allseitigen Fußstreben über zwei Gefache

weist im rückseitigen Wohntrakt eine Aufstock-

ung in Fachwerkkonstruktion von 1921 auf. Die

zahlreichen Gebäude der Hofanlage Klein-Grin-

dau 2 umfassen neben der weitläufigen, bereits

im 18.Jh. schon vollständig bebauten Ur-

sprungsparzelle im Osten der platzartigen Dorf-

mitte auch die stattlichen Wirtschaftsgebäude

gegenüber, die hier 1821 und 1860 als Dreistän-

der-Scheunen mit der typischen Verbretterung

entstanden sind. Das zentrale Wohnwirtschafts-

gebäude besitzt einen Fachwerkkern von 1808

und Umbauten nach dem großen Brand von

1860. Ähnlich den Neubauten an der o.g. Dorf-

straße wurde der Wirtschaftsgiebel durch einen

gemauerten, mit Sandsteinelementen geglieder-

ten Giebel ersetzt, während der Wohntrakt in

massiver Bauweise mit lisenengegliedertem

Quaderputz 1908 aufgestockt worden war. Den

Hofeingang prägt die um die Mitte des 19.Jh.

bzw. 1865 entstandene, ebenfalls fast vollstän-

dig verbreiterte Eckscheune. Neben dem frühe-

ren, bereits in der 1. Hälfte des 18.Jh. errichte-

ten Schafstall mit kräftigem Dreiständergerüst

und vorkragendem verbohltem Giebeldreick, der

derzeit als Wagenschauer genutzt wird, ist der

gegliederte Backsteinbau des ehemaligen

Backhauses von 1892 zu erwähnen.

SOLTAU

Die Kernstadt Soltau befindet sich im Knoten-

punkt zahlreicher in Ost-West- und Nord-Süd-

Richtung verlaufender Eisenbahnlinien sowie be-

deutender Bundes- und Landesstraßen (B 3, B

71, L 163) und begründet damit ihre Bedeutung

als Mittelpunkt und sogenanntes Herz einer

ehemals „Soltower Heide“ genannten ländlichen

Region.

Die stark bewegte eiszeitliche Endmoränenland-

schaft mit ihren ursprünglich ausgedehnten

Moor- und Heideflächen hat sich aufgrund jahr-

hundertelanger bäuerlicher Wirtschaftsweise

verändert und ist landwirtschaftlich genutzten

Flächen und umfangreichen Waldungen gewi-

chen. Die sog. Südheide zeigt sich heute als ab-

wechselungsreiche, kleinteilige Wald-, Feld- und

Wiesenlandschaft mit kleineren Heideflächen

und Anhöhen der Binnendünen bis zu 85 Me-

tern Höhe im Osten und einem allmählichen Hö-

henanstieg von Süden nach Norden auf über

100 Meter. Die Kernstadt Soltau, an deren

Nordgrenze die Ausläufer des ausgedehnten

heutigen Waldgebietes Böhmheide auf östlicher

Böhmeseite heranreichen, wird von dem Hö-

henunterschied zu den niedrigen Flussauen, der

stark eingeschnittenen Böhme und ihrem von

Osten kommenden, salzhaltigen Zufluss der

Soltau, geprägt.

Zahlreiche urgeschichtliche Funde deuten auf

einen langen Besiedlungszeitraum des Berei-

ches seit der mittleren Steinzeit in der näheren

Umgebung hin. Das fruchtbare Weideland bot

aber sicherlich auch die besten Voraussetzun-

gen für die Entstehung von „salta“ oberhalb des

angespülten bzw. gewehten Steilhangs nord-

westlich des Mündungsbereiches. Diese geo-

grafische Lage Soltaus hat im Bereich der Kern-

stadt zu der dreigeteilten Siedlungsform zwi-

schen den Flussbetten geführt.

Obwohl Soltau schon im Mittelalter von den

wichtigen Fernhandelswegen zwischen Celle

und Hannover nach Lüneburg, Bremen, Stade

und Hamburg berührt wurde, konnte der kleine

Heideort kaum davon profitierten, sondern war

wirtschaftlich bis ins 19.Jh. im wesentlichen ab-

hängig von der Landwirtschaft. Erst mit der zu

Beginn des 19.Jh. von Napoleon befestigten

Heerstraße von Braunschweig über Celle und

Soltau nach Hamburg (B 3) und besonders

nach dem Ausbau des 1847 begonnenen Ei-

senbahnnetzes und dem Anschluss von Soltau

an die 1873 eröffnete Strecke Bremen-Berlin,

(seit 1901 Hannover über Soltau nach Hamburg

und 1910/12 von Celle und Lüneburg nach

Soltau) waren notwendige Voraussetzungen für

den von einzelnen Unternehmen begonnenen

Weg zur Industrieansiedlung in dem Raum Sol-

tau und zu dessen Anwachsen auf heute ca.

19.000 Einwohnern (inclusive Ortsteile) gege-

ben.

Heute sind die beiden Anschlüsse an die Nord-

Süd-Autobahn A7 sowohl für Soltaus Industrie-

und Gewerbeansiedlung als auch für den Frem-

denverkehr von größter Wichtigkeit.

Bis zur Kreisreform 1977 und der Gründung des

Landkreises Soltau-Fallingbostel war Soltau die

zentral gelegene Kreisstadt des 1885 gegründe-

ten gleichnamigen Alt-Kreises. Der für die Stadt

so bedeutende Kreissitz für die 57 angeglieder-

ten Gemeinden wurde schließlich zwischen ihr

und den benachbarten Städten des Altkreises

Fallingbostel, Fallingbostel und Walsrode aufge-

teilt und blieb in Soltau als Außenstelle mit Teil-

funktionen erhalten.

Die frühe Bedeutung Soltaus, nicht nur als Stadt

sondern als Verwaltungssitz eines gleichnami-

gen Amtes, leitet sich aus dem bereits 1086

erwähnten Kirchspiel bzw. der Vogtei Soltau her.

Nach dem 1479 erfolgten Verkauf der zwischen-

zeitlich z.T. dem Domkapitel Verden gehörenden

Vogtei an das Herzogtum Lüneburg war daraus

schließlich im 18.Jh. bei einer Neueinteilung der

Verwaltungsbezirke die nördlichste der zwölf

Amtsvogteien in der Großvogtei Celle entstan-

den. Nachdem diese von Soltau aus verwaltete

Amtsvogtei bereits 1756 in die Amtsvogtei Fal-

lingbostel eingegliedert worden war, kam der

Amtssitz 1852, im Zuge der Reform mit einer

Neugliederung der Amtsbezirke, erneut nach

Soltau.

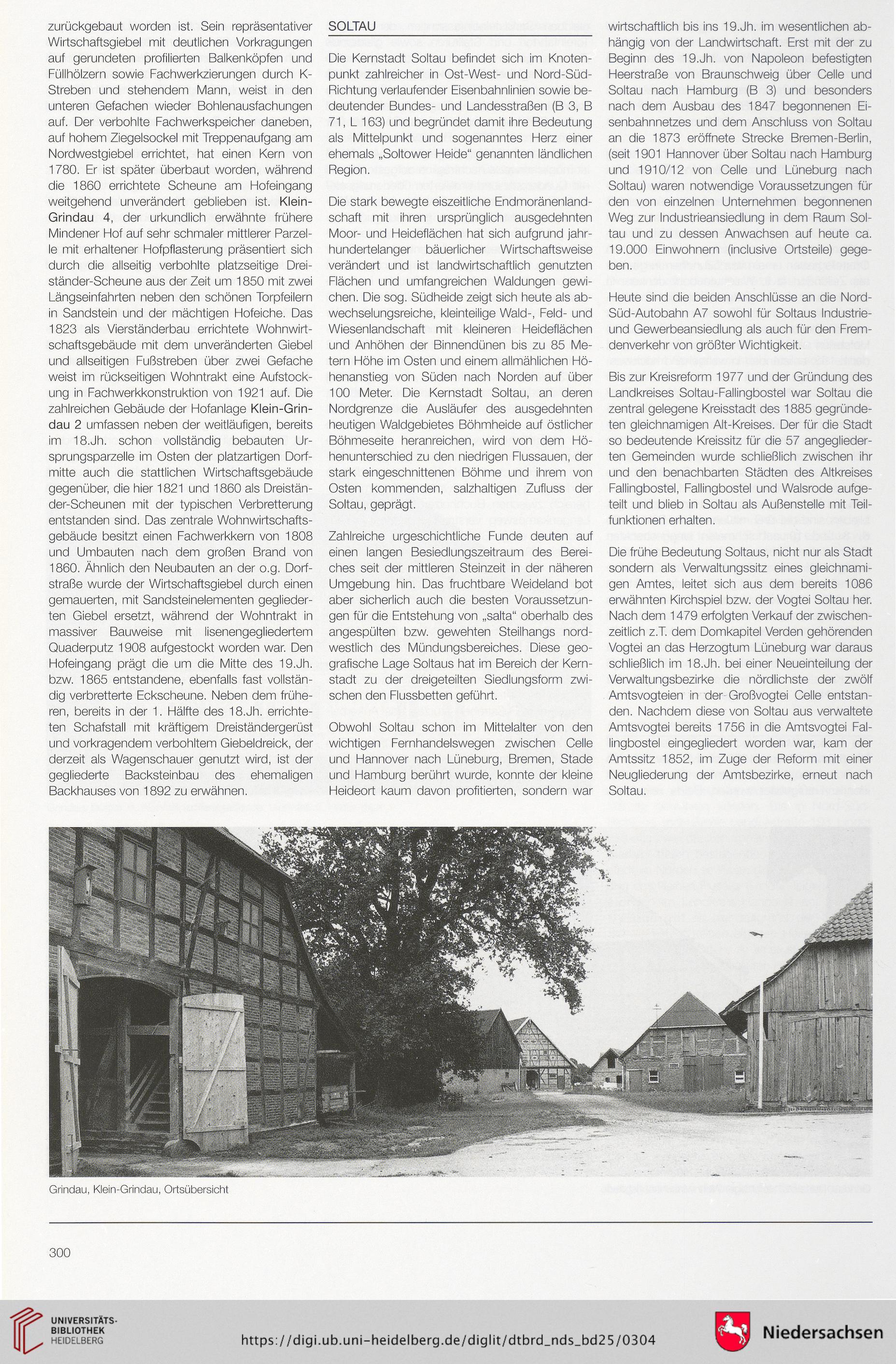

Grindau, Klein-Grindau. Ortsübersicht

300

Wirtschaftsgiebel mit deutlichen Vorkragungen

auf gerundeten profilierten Balkenköpfen und

Füllhölzern sowie Fachwerkzierungen durch K-

Streben und stehendem Mann, weist in den

unteren Gefachen wieder Bohlenausfachungen

auf. Der verbohlte Fachwerkspeicher daneben,

auf hohem Ziegelsockel mit Treppenaufgang am

Nordwestgiebel errichtet, hat einen Kern von

1780. Er ist später überbaut worden, während

die 1860 errichtete Scheune am Hofeingang

weitgehend unverändert geblieben ist. Klein-

Grindau 4, der urkundlich erwähnte frühere

Mindener Hof auf sehr schmaler mittlerer Parzel-

le mit erhaltener Hofpflasterung präsentiert sich

durch die allseitig verbohlte platzseitige Drei-

ständer-Scheune aus der Zeit um 1850 mit zwei

Längseinfahrten neben den schönen Torpfeilern

in Sandstein und der mächtigen Hofeiche. Das

1823 als Vierständerbau errichtete Wohnwirt-

schaftsgebäude mit dem unveränderten Giebel

und allseitigen Fußstreben über zwei Gefache

weist im rückseitigen Wohntrakt eine Aufstock-

ung in Fachwerkkonstruktion von 1921 auf. Die

zahlreichen Gebäude der Hofanlage Klein-Grin-

dau 2 umfassen neben der weitläufigen, bereits

im 18.Jh. schon vollständig bebauten Ur-

sprungsparzelle im Osten der platzartigen Dorf-

mitte auch die stattlichen Wirtschaftsgebäude

gegenüber, die hier 1821 und 1860 als Dreistän-

der-Scheunen mit der typischen Verbretterung

entstanden sind. Das zentrale Wohnwirtschafts-

gebäude besitzt einen Fachwerkkern von 1808

und Umbauten nach dem großen Brand von

1860. Ähnlich den Neubauten an der o.g. Dorf-

straße wurde der Wirtschaftsgiebel durch einen

gemauerten, mit Sandsteinelementen geglieder-

ten Giebel ersetzt, während der Wohntrakt in

massiver Bauweise mit lisenengegliedertem

Quaderputz 1908 aufgestockt worden war. Den

Hofeingang prägt die um die Mitte des 19.Jh.

bzw. 1865 entstandene, ebenfalls fast vollstän-

dig verbreiterte Eckscheune. Neben dem frühe-

ren, bereits in der 1. Hälfte des 18.Jh. errichte-

ten Schafstall mit kräftigem Dreiständergerüst

und vorkragendem verbohltem Giebeldreick, der

derzeit als Wagenschauer genutzt wird, ist der

gegliederte Backsteinbau des ehemaligen

Backhauses von 1892 zu erwähnen.

SOLTAU

Die Kernstadt Soltau befindet sich im Knoten-

punkt zahlreicher in Ost-West- und Nord-Süd-

Richtung verlaufender Eisenbahnlinien sowie be-

deutender Bundes- und Landesstraßen (B 3, B

71, L 163) und begründet damit ihre Bedeutung

als Mittelpunkt und sogenanntes Herz einer

ehemals „Soltower Heide“ genannten ländlichen

Region.

Die stark bewegte eiszeitliche Endmoränenland-

schaft mit ihren ursprünglich ausgedehnten

Moor- und Heideflächen hat sich aufgrund jahr-

hundertelanger bäuerlicher Wirtschaftsweise

verändert und ist landwirtschaftlich genutzten

Flächen und umfangreichen Waldungen gewi-

chen. Die sog. Südheide zeigt sich heute als ab-

wechselungsreiche, kleinteilige Wald-, Feld- und

Wiesenlandschaft mit kleineren Heideflächen

und Anhöhen der Binnendünen bis zu 85 Me-

tern Höhe im Osten und einem allmählichen Hö-

henanstieg von Süden nach Norden auf über

100 Meter. Die Kernstadt Soltau, an deren

Nordgrenze die Ausläufer des ausgedehnten

heutigen Waldgebietes Böhmheide auf östlicher

Böhmeseite heranreichen, wird von dem Hö-

henunterschied zu den niedrigen Flussauen, der

stark eingeschnittenen Böhme und ihrem von

Osten kommenden, salzhaltigen Zufluss der

Soltau, geprägt.

Zahlreiche urgeschichtliche Funde deuten auf

einen langen Besiedlungszeitraum des Berei-

ches seit der mittleren Steinzeit in der näheren

Umgebung hin. Das fruchtbare Weideland bot

aber sicherlich auch die besten Voraussetzun-

gen für die Entstehung von „salta“ oberhalb des

angespülten bzw. gewehten Steilhangs nord-

westlich des Mündungsbereiches. Diese geo-

grafische Lage Soltaus hat im Bereich der Kern-

stadt zu der dreigeteilten Siedlungsform zwi-

schen den Flussbetten geführt.

Obwohl Soltau schon im Mittelalter von den

wichtigen Fernhandelswegen zwischen Celle

und Hannover nach Lüneburg, Bremen, Stade

und Hamburg berührt wurde, konnte der kleine

Heideort kaum davon profitierten, sondern war

wirtschaftlich bis ins 19.Jh. im wesentlichen ab-

hängig von der Landwirtschaft. Erst mit der zu

Beginn des 19.Jh. von Napoleon befestigten

Heerstraße von Braunschweig über Celle und

Soltau nach Hamburg (B 3) und besonders

nach dem Ausbau des 1847 begonnenen Ei-

senbahnnetzes und dem Anschluss von Soltau

an die 1873 eröffnete Strecke Bremen-Berlin,

(seit 1901 Hannover über Soltau nach Hamburg

und 1910/12 von Celle und Lüneburg nach

Soltau) waren notwendige Voraussetzungen für

den von einzelnen Unternehmen begonnenen

Weg zur Industrieansiedlung in dem Raum Sol-

tau und zu dessen Anwachsen auf heute ca.

19.000 Einwohnern (inclusive Ortsteile) gege-

ben.

Heute sind die beiden Anschlüsse an die Nord-

Süd-Autobahn A7 sowohl für Soltaus Industrie-

und Gewerbeansiedlung als auch für den Frem-

denverkehr von größter Wichtigkeit.

Bis zur Kreisreform 1977 und der Gründung des

Landkreises Soltau-Fallingbostel war Soltau die

zentral gelegene Kreisstadt des 1885 gegründe-

ten gleichnamigen Alt-Kreises. Der für die Stadt

so bedeutende Kreissitz für die 57 angeglieder-

ten Gemeinden wurde schließlich zwischen ihr

und den benachbarten Städten des Altkreises

Fallingbostel, Fallingbostel und Walsrode aufge-

teilt und blieb in Soltau als Außenstelle mit Teil-

funktionen erhalten.

Die frühe Bedeutung Soltaus, nicht nur als Stadt

sondern als Verwaltungssitz eines gleichnami-

gen Amtes, leitet sich aus dem bereits 1086

erwähnten Kirchspiel bzw. der Vogtei Soltau her.

Nach dem 1479 erfolgten Verkauf der zwischen-

zeitlich z.T. dem Domkapitel Verden gehörenden

Vogtei an das Herzogtum Lüneburg war daraus

schließlich im 18.Jh. bei einer Neueinteilung der

Verwaltungsbezirke die nördlichste der zwölf

Amtsvogteien in der Großvogtei Celle entstan-

den. Nachdem diese von Soltau aus verwaltete

Amtsvogtei bereits 1756 in die Amtsvogtei Fal-

lingbostel eingegliedert worden war, kam der

Amtssitz 1852, im Zuge der Reform mit einer

Neugliederung der Amtsbezirke, erneut nach

Soltau.

Grindau, Klein-Grindau. Ortsübersicht

300