338

DIE GARTENKUNST.

XIV, 22

mann von dem Gartenakademiker? Ich glaube, man

muß hier die Sonde an einen wunden Punkt in unserem

Berufsleben bringen, die soziale Stellung; oder irre ich

mich mit der Annahme, daß die Hoemannschen Vor-

schläge hauptsächlich auf Beseitigung eines, als peinlich

empfundenen Zustandes, hinzielen eventuell unter Hinten-

ansetzung praktischer Erwägungen. Der städt. Garten-

beamte ist dem akademisch gebildeten Kollegen vom

Baufach nicht gleichgestellt, um nun diese zweifelsohne

schon oft als störend empfundene Kalamität zu be-

seitigen, erscheint der von

Herrn Ho e mann vor-

geschlagene Weg, auch für

den Gartenarchitekten ein

akademisches Studium zu

verlangen, der nächstlie-

gendste. Der Erfolg dürfte

trotzdem zu wünschen üb-

riglassen, denn bei äußer-

licher Gleichstellung wird

dem Baubeamten immer

ein gewisser Vorrang blei-

ben, das liegt in dem

Wesen unserer Kunst, die

eben nicht Selbstzweck

ist, begründet; außerdem

— die Baubeamten und

Juristen stehen sich in

ihrer Vorbildung gleich,

trotzdem ist es den Tech-

nikern noch nicht ge-

lungen, dem Juristen seine

bevorrechtigte Stellung in

der Verwaltung streitig zu

machen. -— Wenn Herr

Hoemann in seinem

Vortrage Aussprüche von

Professor Martin Dülfer

und Baudirektor Professor

Schumacher zitiert und

sagt, daß diese für den

Architekten zugeschnitte-

nen Forderungen auch auf

den Gartenarchitekten an-

zuwenden sind, so kann

dies nicht unwiderspro-

chen bleiben. Der Beruf des Gartenarchitekten ist noch

sehr jung und es hieße ein Dezennium seiner Entwickelung

überspringen, wenn wir heute für den Gartenarchitekten

dieselben Bildungs- und sozialen Möglichkeiten fordern

wollten, für die sich die Architekten erst in jahrelanger

Arbeit eine feste Basis geschaffen haben. Die Titelfrage,

welche doch sonst bei den Vorkämpfern der akademischen

Bildung eine wesentliche Rolle spielt, hat Herr Hoe-

mann, wohl in der Erkenntnis, daß das Pline mit dem

Andern verquickt ist, nicht weiter berührt, sicher zum

Leidwesen Vieler, welche heute schon den fatalen Gleich-

laut des Titels „Gartenmeister“ mit dem Küchenmeister

und Kellermeister unserer alten Fürstenhöfe, peinlich be-

rührt. Doch ohne Titel geht es nun einmal nicht, dazu

sind wir ja gute Deutsche, daher akademisches Studium

und Gartenbaumeister! England ist ohne „Regierungs-

baumeister“ zu einer nationalen Baukunst gekommen, zu

einer Zeit, als wir uns noch mit dem ganzen „Kitsch“ der

verflossenen Bauepoche und — (es ist peinlich davon zu

reden) mit „Bretzelwegen“ und „Tuftsteingrotten“ herum-

schlugen. Gewiß, wir haben es ja inzwischen herrlich weit

gebracht, aber — — bilde Künstler, rede nicht! Wir

leiden alle an einer Über-

schätzung des bloßen Wis-

sens. Unser Beruf ist in

erster Linie ein prakti-

scher und wir brauchen,

heute jedenfalls, noch

keine Fachgelehrten, die

doch mit den Erforder-

nissen des Tages meist

nicht im Connex stehen.

Der Hallesche Professor

von Blume sagte anläß-

lich eines Vortrages vor

derfreienStudentenschaft

nachstehende Worte, die

aus dem Munde eines

Berufenen, kaum ohne

Eindruck bleiben können:

„Eine besonders ge-

fährliche Erscheinung

ist die Selbstüberschät-

zung der Bildung, das

intelektuelle Protzen-

tum, und weiter: Ja, es

gibt eine Aristokratie

des Geistes aber wie

alle Aristokratie ist sie

keine Aristokratie des

geistigen Besitzes, son-

dern der Leistung!

Wer in einer Gemein-

schaft Vorrecht in An-

spruch nehmen will,

kann sich stets nur auf

besonderes Maß seiner

Leistungen stützen.“

Wie ich schon oben andeutete, könnte dem be-

amteten Kollegen mit einer akademischen Ausbildung

— vielleicht — gedient sein (die absolute Notwendig-

keit möchte ich bestreiten), welchen Zweck sollte die-

selbe aber für den, im gewerblichen Leben stehenden,

Gartenarchitekten haben? Hier entscheidet im freien

Wettbewerb nur die Leistung und er würde normaler-

weise, durch ein akademisches Studium, das auf

Kosten der praktischen Ausbildung geht,

nur das akademische Proletariat vergrößern helfen

und das kann nicht der richtige Weg zur zielbewußten

Hebung des Berufes sein.

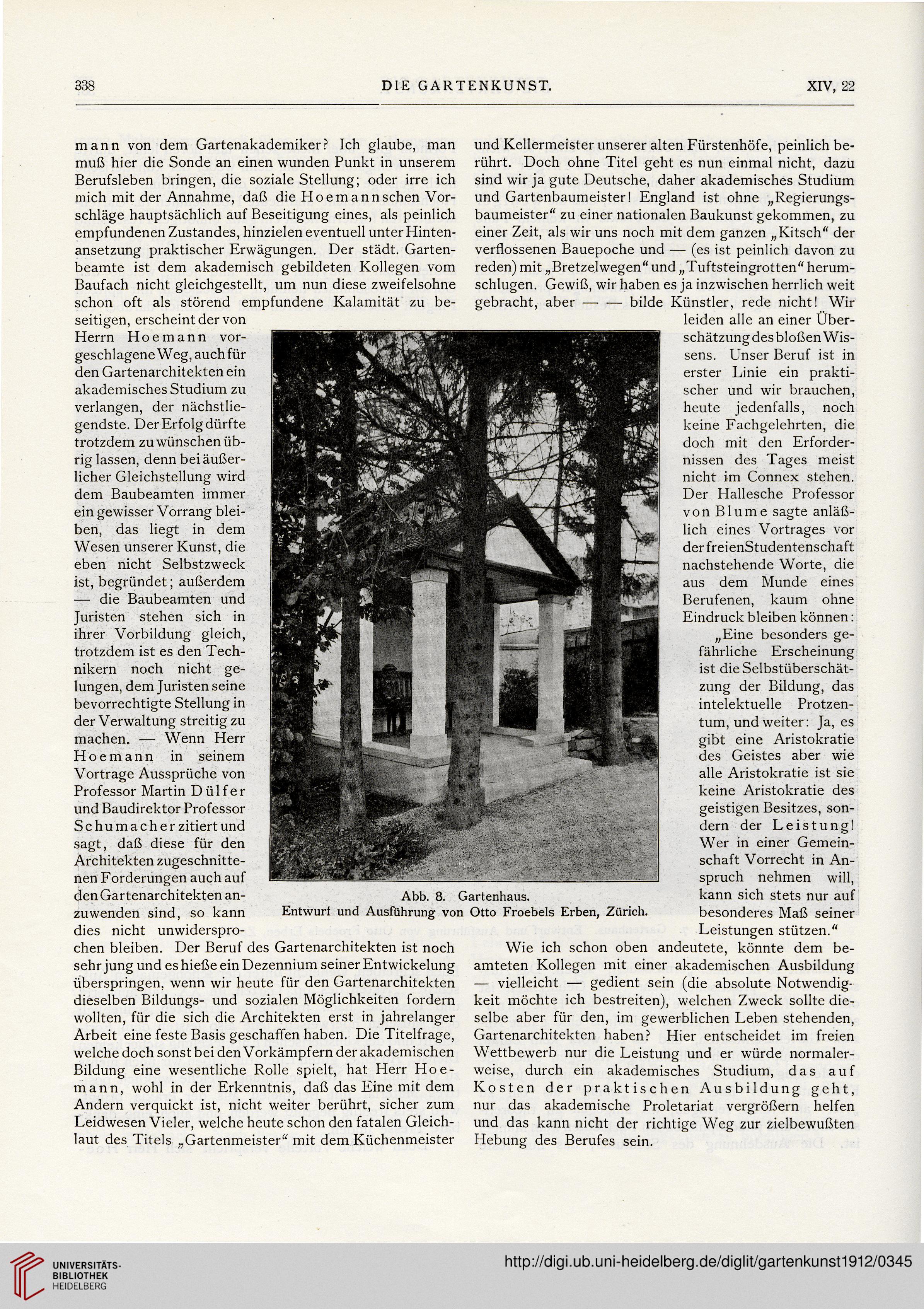

Abb. 8. Gartenhaus.

Entwurf und Ausführung von Otto Froebels Erben, Zürich.

DIE GARTENKUNST.

XIV, 22

mann von dem Gartenakademiker? Ich glaube, man

muß hier die Sonde an einen wunden Punkt in unserem

Berufsleben bringen, die soziale Stellung; oder irre ich

mich mit der Annahme, daß die Hoemannschen Vor-

schläge hauptsächlich auf Beseitigung eines, als peinlich

empfundenen Zustandes, hinzielen eventuell unter Hinten-

ansetzung praktischer Erwägungen. Der städt. Garten-

beamte ist dem akademisch gebildeten Kollegen vom

Baufach nicht gleichgestellt, um nun diese zweifelsohne

schon oft als störend empfundene Kalamität zu be-

seitigen, erscheint der von

Herrn Ho e mann vor-

geschlagene Weg, auch für

den Gartenarchitekten ein

akademisches Studium zu

verlangen, der nächstlie-

gendste. Der Erfolg dürfte

trotzdem zu wünschen üb-

riglassen, denn bei äußer-

licher Gleichstellung wird

dem Baubeamten immer

ein gewisser Vorrang blei-

ben, das liegt in dem

Wesen unserer Kunst, die

eben nicht Selbstzweck

ist, begründet; außerdem

— die Baubeamten und

Juristen stehen sich in

ihrer Vorbildung gleich,

trotzdem ist es den Tech-

nikern noch nicht ge-

lungen, dem Juristen seine

bevorrechtigte Stellung in

der Verwaltung streitig zu

machen. -— Wenn Herr

Hoemann in seinem

Vortrage Aussprüche von

Professor Martin Dülfer

und Baudirektor Professor

Schumacher zitiert und

sagt, daß diese für den

Architekten zugeschnitte-

nen Forderungen auch auf

den Gartenarchitekten an-

zuwenden sind, so kann

dies nicht unwiderspro-

chen bleiben. Der Beruf des Gartenarchitekten ist noch

sehr jung und es hieße ein Dezennium seiner Entwickelung

überspringen, wenn wir heute für den Gartenarchitekten

dieselben Bildungs- und sozialen Möglichkeiten fordern

wollten, für die sich die Architekten erst in jahrelanger

Arbeit eine feste Basis geschaffen haben. Die Titelfrage,

welche doch sonst bei den Vorkämpfern der akademischen

Bildung eine wesentliche Rolle spielt, hat Herr Hoe-

mann, wohl in der Erkenntnis, daß das Pline mit dem

Andern verquickt ist, nicht weiter berührt, sicher zum

Leidwesen Vieler, welche heute schon den fatalen Gleich-

laut des Titels „Gartenmeister“ mit dem Küchenmeister

und Kellermeister unserer alten Fürstenhöfe, peinlich be-

rührt. Doch ohne Titel geht es nun einmal nicht, dazu

sind wir ja gute Deutsche, daher akademisches Studium

und Gartenbaumeister! England ist ohne „Regierungs-

baumeister“ zu einer nationalen Baukunst gekommen, zu

einer Zeit, als wir uns noch mit dem ganzen „Kitsch“ der

verflossenen Bauepoche und — (es ist peinlich davon zu

reden) mit „Bretzelwegen“ und „Tuftsteingrotten“ herum-

schlugen. Gewiß, wir haben es ja inzwischen herrlich weit

gebracht, aber — — bilde Künstler, rede nicht! Wir

leiden alle an einer Über-

schätzung des bloßen Wis-

sens. Unser Beruf ist in

erster Linie ein prakti-

scher und wir brauchen,

heute jedenfalls, noch

keine Fachgelehrten, die

doch mit den Erforder-

nissen des Tages meist

nicht im Connex stehen.

Der Hallesche Professor

von Blume sagte anläß-

lich eines Vortrages vor

derfreienStudentenschaft

nachstehende Worte, die

aus dem Munde eines

Berufenen, kaum ohne

Eindruck bleiben können:

„Eine besonders ge-

fährliche Erscheinung

ist die Selbstüberschät-

zung der Bildung, das

intelektuelle Protzen-

tum, und weiter: Ja, es

gibt eine Aristokratie

des Geistes aber wie

alle Aristokratie ist sie

keine Aristokratie des

geistigen Besitzes, son-

dern der Leistung!

Wer in einer Gemein-

schaft Vorrecht in An-

spruch nehmen will,

kann sich stets nur auf

besonderes Maß seiner

Leistungen stützen.“

Wie ich schon oben andeutete, könnte dem be-

amteten Kollegen mit einer akademischen Ausbildung

— vielleicht — gedient sein (die absolute Notwendig-

keit möchte ich bestreiten), welchen Zweck sollte die-

selbe aber für den, im gewerblichen Leben stehenden,

Gartenarchitekten haben? Hier entscheidet im freien

Wettbewerb nur die Leistung und er würde normaler-

weise, durch ein akademisches Studium, das auf

Kosten der praktischen Ausbildung geht,

nur das akademische Proletariat vergrößern helfen

und das kann nicht der richtige Weg zur zielbewußten

Hebung des Berufes sein.

Abb. 8. Gartenhaus.

Entwurf und Ausführung von Otto Froebels Erben, Zürich.