Mächten in ein eng befrsundetes. von beiden Seiten

muß ein Lntgegenkommen versucht werden. Der

Rünstler muß das Mesen des photomechanischen Ver-

fahrens kennen lernen und diesem bereits bci seinen

Lntwürfen Aufmerksamkeit zuwenden, seine Stärke be-

nutzen, seinen Schwächen aus dem kVege gehen; der

Techniker aber muß sich bemühen, das tote, starre

Element im mechanischen Verfahren auf den kleinsten

Teil einzuschränken.

Tinen Gewinn dürften vielleicht die Rünstler schon

in naher Zeit cinheimsen. Bei der Gefügigkcit des

7-

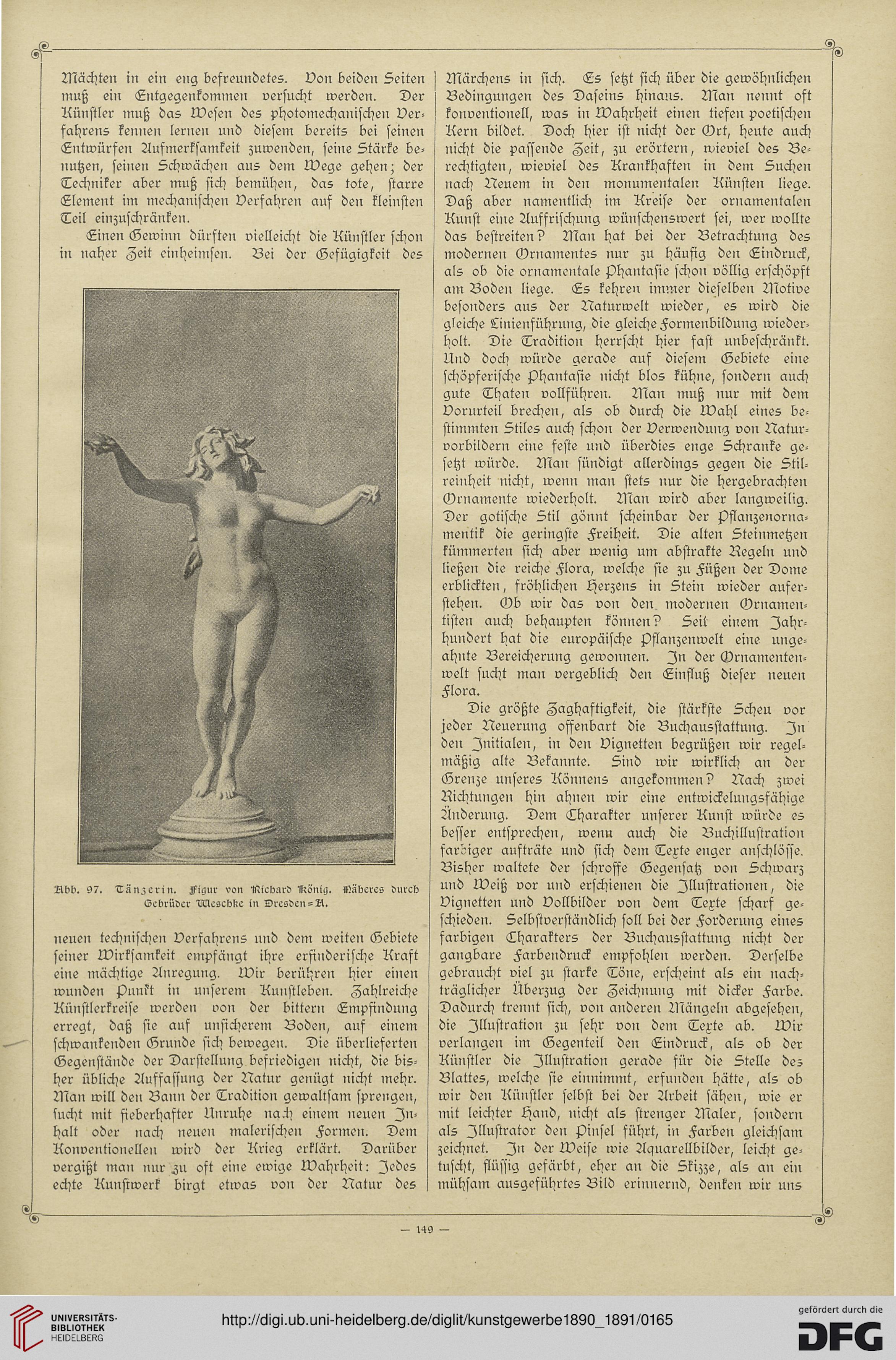

Nbb. S7. HÄnzcri». zfigul' vo» Ikicburd IKZnig. «Iribcrcs diN'cb

Gcbrüdcr riAcscblic in Drcsdc»-N.

neuen technischen Verfahrens und dem weiten Gebiete

seiner lVirksamkeit cmpfängt ihre erfinderische Rraft

eine mächtige Anregung. lvir berühren hier einen

wunden punkt in unserem Runstleben. Zahlreiche

Rünstlerkreise werden von der bittern Lmpfindung

erregt, daß sie auf unsicherem Boden, auf einem

schwankenden Grunde sich bewegen. Die überlieferten

Gegenstände der Darstellung befriedigen nicht, die bis-

her übliche Auffassung der Natur genügt nicht mehr.

Nan will den Bann der Tradition gewaltsam sprengen,

iucht mit fieberhafter Unruhe nach einem neuen Zn-

halt oder nach neuen malerischen Forme». Dem

Ronoentionellen wird der Rrieg erklärt. Darüber

vergißt man nur ^u oft eine ewige kvahrheit: Zedes

echte Runsiwerk birgt etwas von der Natur des

Märchens in sich. Ls setzt sich über die gewöhnlichen

Bedingungen des Daseins hinans. Nkan nennt oft

konventionell, was in lVahrheit einen tiefen poetischen

Rern bildet. Doch hier ist nicht der Grt, heute auch

nicht die passende Zeit, zu erörtern, wieviel des Be-

rechtigten, wieoiel des Rrankhaften in dem Buchen

nach Neuem in den monumentalen Rünsten liege.

Daß aber namentlich im Rreise der ornamentalen

Runst eine Auffrischung wünschenswert sei, wer wollte

das bestreiten? Man hat bei der Betrachtung des

modernen Grnamentes nur zu häufig den Lindruck,

als ob die ornamcntale phantasie schon vollig erschöpft

am Äoden liege. Ls kehren immer dieselben B'kotive

besonders aus der Naturwelt wieder, es wird die

gleiche Linienführung, dis gleiche Formenbildung wieder-

holt. Die Tradition herrscht hier fast unbeschränkt.

Und doch würde gerade auf diesem Gebiete eine

schöpferische s)hantasie nicht blos kühne, sondern auch

gute Thaten vollführen. Nkan muß nur mit dem

Vorurteil brechen, als ob durch die lVahl eines be-

stimmten Btiles auch schon der verwendung von Natur-

vorbildern eine feste und überdies enge Schranke ge-

setzt würde. Ukan sündigt allerdings gegen die Btil-

reinheit nicht, wenn man stets nur dis hergebrachten

Grnamente wiederholt. Nkan wird aber langweilig.

Der gotische Btil gönnt scheinbar der pflanzenorna-

mentik die geringste Freiheit. Die alten Steinmetzen

kümmerten sich aber wenig um abstrakte Regeln und

ließen die reiche Llora, welche sie zu Mßen der Dome

erblickten, fröhlichen Lserzens in Stein wieder aufer-

stehen. Gb wir das von den modernen Vrnamen-

tisten auch behaupten können? Beit einem Zahr-

hundert hat die europäische pflanzenwelt eine unge-

ahnte Bereicherung gewonnen. Zn der Grnamenten-

welt sncht man vergeblich den Linfluß dieser neuen

Flora.

Die größte Zaghaftigkeit, die stärkste Scheu vor

jeder Neuerung offenbart die Buchausstattung. Zn

den Znitialen, in den vignetten begrüßen wir rcgel-

mäßig alte Bekannte. Bind wir wirklich an der

Grenze unseres Rönnens angekommen? Nach zwei

Nichtungen hin ahnen wir eine entwickelungsfähige

Änderung. Dem Lharakter unsercr Runst würde es

besser entsprechen, wenn auch die Buchillustration

sarbiger aufträte und sich dem Texte enger anschlösse.

Bisher waltete der schroffe Gegensatz von Bchwarz

und bveiß vor und erschienen dis Zllustrationen, die

vignetten und vollbilder von dem Texte scharf ge-

schieden. Selbstverständlich soll bei der Forderung eines

farbigen Tharakters der Buchausstattung nicht der

gangbare Farbendruck empfohlen werden. Derselbe

gebraucht viel zu starke Töne, erscheint als ein nach-

träglicher Überzug der Zeichnung mit dicker Farbe.

Dadurch trennt sich, von anderen Rkängcln abgesehen,

die Zllustration zu sehr von dem Texts ab. kvir

verlangen im Gegenteil den Lindruck, als ob der

Rünstler die Zllustration gerade für die Btelle de;

Blattes, welche sie einnimmt, erfunden hätte, als ob

wir den Rünstler selbst bei der Arbeit sähen, wie er

mit leichter Lsand, nicht als strenger Maler, sondern

als Zllustrator den pinsel führt, in Farben gleichsam

zeichnet. Zn der kveise wie Aquarellbilder, leicht ge-

tuscht, flüssig gefärbt, eher an die Skizze, als an ein

mühsam ausgeführtes Bild erinnernd, denken wir uns

— I4S —

muß ein Lntgegenkommen versucht werden. Der

Rünstler muß das Mesen des photomechanischen Ver-

fahrens kennen lernen und diesem bereits bci seinen

Lntwürfen Aufmerksamkeit zuwenden, seine Stärke be-

nutzen, seinen Schwächen aus dem kVege gehen; der

Techniker aber muß sich bemühen, das tote, starre

Element im mechanischen Verfahren auf den kleinsten

Teil einzuschränken.

Tinen Gewinn dürften vielleicht die Rünstler schon

in naher Zeit cinheimsen. Bei der Gefügigkcit des

7-

Nbb. S7. HÄnzcri». zfigul' vo» Ikicburd IKZnig. «Iribcrcs diN'cb

Gcbrüdcr riAcscblic in Drcsdc»-N.

neuen technischen Verfahrens und dem weiten Gebiete

seiner lVirksamkeit cmpfängt ihre erfinderische Rraft

eine mächtige Anregung. lvir berühren hier einen

wunden punkt in unserem Runstleben. Zahlreiche

Rünstlerkreise werden von der bittern Lmpfindung

erregt, daß sie auf unsicherem Boden, auf einem

schwankenden Grunde sich bewegen. Die überlieferten

Gegenstände der Darstellung befriedigen nicht, die bis-

her übliche Auffassung der Natur genügt nicht mehr.

Nan will den Bann der Tradition gewaltsam sprengen,

iucht mit fieberhafter Unruhe nach einem neuen Zn-

halt oder nach neuen malerischen Forme». Dem

Ronoentionellen wird der Rrieg erklärt. Darüber

vergißt man nur ^u oft eine ewige kvahrheit: Zedes

echte Runsiwerk birgt etwas von der Natur des

Märchens in sich. Ls setzt sich über die gewöhnlichen

Bedingungen des Daseins hinans. Nkan nennt oft

konventionell, was in lVahrheit einen tiefen poetischen

Rern bildet. Doch hier ist nicht der Grt, heute auch

nicht die passende Zeit, zu erörtern, wieviel des Be-

rechtigten, wieoiel des Rrankhaften in dem Buchen

nach Neuem in den monumentalen Rünsten liege.

Daß aber namentlich im Rreise der ornamentalen

Runst eine Auffrischung wünschenswert sei, wer wollte

das bestreiten? Man hat bei der Betrachtung des

modernen Grnamentes nur zu häufig den Lindruck,

als ob die ornamcntale phantasie schon vollig erschöpft

am Äoden liege. Ls kehren immer dieselben B'kotive

besonders aus der Naturwelt wieder, es wird die

gleiche Linienführung, dis gleiche Formenbildung wieder-

holt. Die Tradition herrscht hier fast unbeschränkt.

Und doch würde gerade auf diesem Gebiete eine

schöpferische s)hantasie nicht blos kühne, sondern auch

gute Thaten vollführen. Nkan muß nur mit dem

Vorurteil brechen, als ob durch die lVahl eines be-

stimmten Btiles auch schon der verwendung von Natur-

vorbildern eine feste und überdies enge Schranke ge-

setzt würde. Ukan sündigt allerdings gegen die Btil-

reinheit nicht, wenn man stets nur dis hergebrachten

Grnamente wiederholt. Nkan wird aber langweilig.

Der gotische Btil gönnt scheinbar der pflanzenorna-

mentik die geringste Freiheit. Die alten Steinmetzen

kümmerten sich aber wenig um abstrakte Regeln und

ließen die reiche Llora, welche sie zu Mßen der Dome

erblickten, fröhlichen Lserzens in Stein wieder aufer-

stehen. Gb wir das von den modernen Vrnamen-

tisten auch behaupten können? Beit einem Zahr-

hundert hat die europäische pflanzenwelt eine unge-

ahnte Bereicherung gewonnen. Zn der Grnamenten-

welt sncht man vergeblich den Linfluß dieser neuen

Flora.

Die größte Zaghaftigkeit, die stärkste Scheu vor

jeder Neuerung offenbart die Buchausstattung. Zn

den Znitialen, in den vignetten begrüßen wir rcgel-

mäßig alte Bekannte. Bind wir wirklich an der

Grenze unseres Rönnens angekommen? Nach zwei

Nichtungen hin ahnen wir eine entwickelungsfähige

Änderung. Dem Lharakter unsercr Runst würde es

besser entsprechen, wenn auch die Buchillustration

sarbiger aufträte und sich dem Texte enger anschlösse.

Bisher waltete der schroffe Gegensatz von Bchwarz

und bveiß vor und erschienen dis Zllustrationen, die

vignetten und vollbilder von dem Texte scharf ge-

schieden. Selbstverständlich soll bei der Forderung eines

farbigen Tharakters der Buchausstattung nicht der

gangbare Farbendruck empfohlen werden. Derselbe

gebraucht viel zu starke Töne, erscheint als ein nach-

träglicher Überzug der Zeichnung mit dicker Farbe.

Dadurch trennt sich, von anderen Rkängcln abgesehen,

die Zllustration zu sehr von dem Texts ab. kvir

verlangen im Gegenteil den Lindruck, als ob der

Rünstler die Zllustration gerade für die Btelle de;

Blattes, welche sie einnimmt, erfunden hätte, als ob

wir den Rünstler selbst bei der Arbeit sähen, wie er

mit leichter Lsand, nicht als strenger Maler, sondern

als Zllustrator den pinsel führt, in Farben gleichsam

zeichnet. Zn der kveise wie Aquarellbilder, leicht ge-

tuscht, flüssig gefärbt, eher an die Skizze, als an ein

mühsam ausgeführtes Bild erinnernd, denken wir uns

— I4S —