DER KRONLEUCHTER.

51

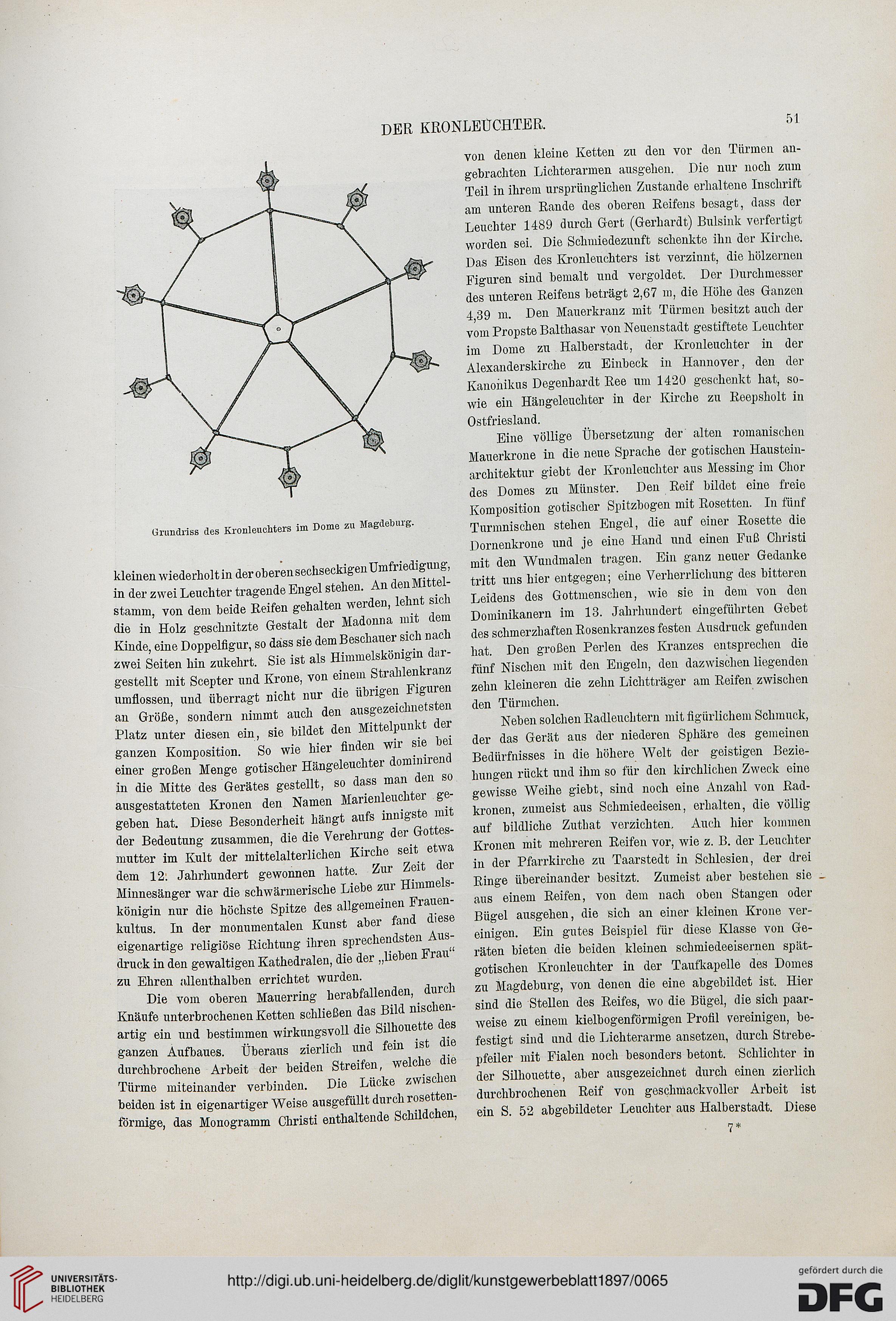

Grundriss

des Kronleuchters im Dome zu Magdeburg.

kleinen wiederholtinderoberensechseckigeaUmfnedigung,

in der zwei Leuchter tragende Engel stehen. An den Mittel-

stamm, von dem beide Keifen gehalten werden, lehnt ich

die in Holz geschnitzte Gestalt der Madonna mit dem

Kinde, eine Doppelfigur, so dass sie dem Beschauer sich nach

zwei Seiten hin zukehrt. Sie ist als Himmelskonigin dar-

gestellt mit Scepter und Krone, von einem Strahlenkranz

umflossen, und überragt nicht nur die übrigen Figuren

an Größe, sondern nimmt auch den ausgezeichnetsten

Platz unter diesen ein, sie bildet den Mittelpunkt der

ganzen Komposition. So wie hier finden wir sie m

einer großen Menge gotischer Hängeleuchter domimrend

in die Mitte des Gerätes gestellt, so dass man den so

ausgestatteten Kronen den Namen Marienleuchter ge-

geben hat. Diese Besonderheit hängt aufs innigste mu

der Bedeutung zusammen, die die Verehrung der Gottes-

mutter im Kult der mittelalterlichen Kirche seit.etwa

dem 12. Jahrhundert gewonnen hatte. Zur Zei

Minnesänger war die schwärmerische Liebe zur Himmeis-

königin nur die höchste Spitze des allgemeinen Frauen-

kultus. In der monumentalen Kunst aber fand diese

eigenartige religiöse Richtung ihren sprechendsten Auf-

druck in den gewaltigen Kathedralen, die der „lieben .brau

zu Ehren allenthalben errichtet wurden.

Die vom oberen Mauerring herabfallenden, _ duren

Knäufe unterbrochenen Ketten schließen das Bild nischen-

artig ein und bestimmen wirkungsvoll die Silhouette des

ganzen Aufbaues. Überaus zierlich und fein ist e

durchbrochene Arbeit der beiden Streifen, welche die

Türme miteinander verbinden. Die Lücke zwischen

beiden ist in eigenartigerweise ausgefüllt durch rosetten-

förmige, das Monogramm Christi enthaltende Schildchen,

von denen kleine Ketten zu den vor den Türmen an-

gebrachten Lichterarmen ausgehen. Die nur noch zum

Teil in ihrem ursprünglichen Zustande erhaltene Inschrift

am unteren Rande dos oberen Reifens besagt, dass der

Leuchter 1489 durch Gort (Gerhardt) Bulsink verfertigt

worden sei. Die Schmiedezuuft schenkte ihn der Kirche.

Das Eisen des Kronleuchters ist verzinnt, die hölzernen

Figuren sind bemalt und vergoldet. Der Durchmesser

des unteren Reifens beträgt 2,67 m, die Höhe des Ganzen

4 39 m. Den Mauerkranz mit Türmen besitzt auch der

vom Propste Balthasar von Neuenstadt gestiftete Leuchter

im Dome zu Halberstadt, der Kronleuchter in der

Alexanderskirche zu Einbeck in Hannover, den der

Kanonikus Degenhardt Ree um 14.20 geschenkt hat, so-

wie ein Hängeleuchter in der Kirche zu Reepsholt in

Ostfriesland.

Eine völlige Übersetzung der alten romanischen

Mauerkrone in die neue Sprache der gotischen Haustein-

architektur giebt der Kronleuchter aus Messing im Chor

des Domes zu Münster. Den Reif bildet eine freie

Komposition gotischer Spitzbogen mit Rosetten. In fünf

Turmnischen stehen Engel, die auf einer Rosette die

Dornenkrone und je eine Hand und einen Fuß Christi

mit den Wundmalen tragen. Ein ganz neuer Gedanke

tritt uns hier entgegen; eine Verherrlichung des bitteren

Leidens des Gottmenschen, wie sie in dem von den

Dominikanern im 13. Jahrhundert eingeführten Gebet

des schmerzhaften Rosenkranzes festen Ausdruck gefunden

hat. Den großen Perlen des Kranzes entsprechen die

fünf Nischen mit den Engeln, den dazwischen liegenden

zehn kleineren die zehn Lichtträger am Reifen zwischen

den Türmchen.

Neben solchen Badleuchtern mit figürlichem Schmuck,

der das Gerät aus der niederen Sphäre des gemeinen

Bedürfnisses in die höhere Welt der geistigen Bezie-

hungen rückt und ihm so für den kirchlichen Zweck eine

gewisse Weihe giebt, sind noch eine Anzahl von Rad-

kronen, zumeist aus Schmiedeeisen, erhalten, die völlig

auf bildliche Zuthat verzichten. Auch hier kommen

Kronen mit mehreren Reifen vor, wie z. B. der Leuchter

in der Pfarrkirche zu Taarstedt in Schlesien, der drei

Ringe übereinander besitzt. Zumeist aber bestehen sie

aus einem Reifen, von dem nach oben Stangen oder

Bügel ausgehen, die sich an einer kleinen Krone ver-

einigen. Ein gutes Beispiel für diese Klasse von Ge-

räten bieten die beiden kleinen schmiedeeisernen spät-

gotischen Kronleuchter in der Taufkapelle des Domes

zu Magdeburg, von denen die eine abgebildet ist. Hier

sind die Stellen des Reifes, wo die Bügel, die sich paar-

weise zu einem kielbogenförmigen Profil vereinigen, be-

festigt sind und die Lichterarme ansetzen, durch Strebe-

pfeiler mit Fialen noch besonders betont. Schlichter in

der Silhouette, aber ausgezeichnet durch einen zierlich

durchbrochenen Reif von geschmackvoller Arbeit ist

ein S. 52 abgebildeter Leuchter aus Halberstadt. Diese

7 *

51

Grundriss

des Kronleuchters im Dome zu Magdeburg.

kleinen wiederholtinderoberensechseckigeaUmfnedigung,

in der zwei Leuchter tragende Engel stehen. An den Mittel-

stamm, von dem beide Keifen gehalten werden, lehnt ich

die in Holz geschnitzte Gestalt der Madonna mit dem

Kinde, eine Doppelfigur, so dass sie dem Beschauer sich nach

zwei Seiten hin zukehrt. Sie ist als Himmelskonigin dar-

gestellt mit Scepter und Krone, von einem Strahlenkranz

umflossen, und überragt nicht nur die übrigen Figuren

an Größe, sondern nimmt auch den ausgezeichnetsten

Platz unter diesen ein, sie bildet den Mittelpunkt der

ganzen Komposition. So wie hier finden wir sie m

einer großen Menge gotischer Hängeleuchter domimrend

in die Mitte des Gerätes gestellt, so dass man den so

ausgestatteten Kronen den Namen Marienleuchter ge-

geben hat. Diese Besonderheit hängt aufs innigste mu

der Bedeutung zusammen, die die Verehrung der Gottes-

mutter im Kult der mittelalterlichen Kirche seit.etwa

dem 12. Jahrhundert gewonnen hatte. Zur Zei

Minnesänger war die schwärmerische Liebe zur Himmeis-

königin nur die höchste Spitze des allgemeinen Frauen-

kultus. In der monumentalen Kunst aber fand diese

eigenartige religiöse Richtung ihren sprechendsten Auf-

druck in den gewaltigen Kathedralen, die der „lieben .brau

zu Ehren allenthalben errichtet wurden.

Die vom oberen Mauerring herabfallenden, _ duren

Knäufe unterbrochenen Ketten schließen das Bild nischen-

artig ein und bestimmen wirkungsvoll die Silhouette des

ganzen Aufbaues. Überaus zierlich und fein ist e

durchbrochene Arbeit der beiden Streifen, welche die

Türme miteinander verbinden. Die Lücke zwischen

beiden ist in eigenartigerweise ausgefüllt durch rosetten-

förmige, das Monogramm Christi enthaltende Schildchen,

von denen kleine Ketten zu den vor den Türmen an-

gebrachten Lichterarmen ausgehen. Die nur noch zum

Teil in ihrem ursprünglichen Zustande erhaltene Inschrift

am unteren Rande dos oberen Reifens besagt, dass der

Leuchter 1489 durch Gort (Gerhardt) Bulsink verfertigt

worden sei. Die Schmiedezuuft schenkte ihn der Kirche.

Das Eisen des Kronleuchters ist verzinnt, die hölzernen

Figuren sind bemalt und vergoldet. Der Durchmesser

des unteren Reifens beträgt 2,67 m, die Höhe des Ganzen

4 39 m. Den Mauerkranz mit Türmen besitzt auch der

vom Propste Balthasar von Neuenstadt gestiftete Leuchter

im Dome zu Halberstadt, der Kronleuchter in der

Alexanderskirche zu Einbeck in Hannover, den der

Kanonikus Degenhardt Ree um 14.20 geschenkt hat, so-

wie ein Hängeleuchter in der Kirche zu Reepsholt in

Ostfriesland.

Eine völlige Übersetzung der alten romanischen

Mauerkrone in die neue Sprache der gotischen Haustein-

architektur giebt der Kronleuchter aus Messing im Chor

des Domes zu Münster. Den Reif bildet eine freie

Komposition gotischer Spitzbogen mit Rosetten. In fünf

Turmnischen stehen Engel, die auf einer Rosette die

Dornenkrone und je eine Hand und einen Fuß Christi

mit den Wundmalen tragen. Ein ganz neuer Gedanke

tritt uns hier entgegen; eine Verherrlichung des bitteren

Leidens des Gottmenschen, wie sie in dem von den

Dominikanern im 13. Jahrhundert eingeführten Gebet

des schmerzhaften Rosenkranzes festen Ausdruck gefunden

hat. Den großen Perlen des Kranzes entsprechen die

fünf Nischen mit den Engeln, den dazwischen liegenden

zehn kleineren die zehn Lichtträger am Reifen zwischen

den Türmchen.

Neben solchen Badleuchtern mit figürlichem Schmuck,

der das Gerät aus der niederen Sphäre des gemeinen

Bedürfnisses in die höhere Welt der geistigen Bezie-

hungen rückt und ihm so für den kirchlichen Zweck eine

gewisse Weihe giebt, sind noch eine Anzahl von Rad-

kronen, zumeist aus Schmiedeeisen, erhalten, die völlig

auf bildliche Zuthat verzichten. Auch hier kommen

Kronen mit mehreren Reifen vor, wie z. B. der Leuchter

in der Pfarrkirche zu Taarstedt in Schlesien, der drei

Ringe übereinander besitzt. Zumeist aber bestehen sie

aus einem Reifen, von dem nach oben Stangen oder

Bügel ausgehen, die sich an einer kleinen Krone ver-

einigen. Ein gutes Beispiel für diese Klasse von Ge-

räten bieten die beiden kleinen schmiedeeisernen spät-

gotischen Kronleuchter in der Taufkapelle des Domes

zu Magdeburg, von denen die eine abgebildet ist. Hier

sind die Stellen des Reifes, wo die Bügel, die sich paar-

weise zu einem kielbogenförmigen Profil vereinigen, be-

festigt sind und die Lichterarme ansetzen, durch Strebe-

pfeiler mit Fialen noch besonders betont. Schlichter in

der Silhouette, aber ausgezeichnet durch einen zierlich

durchbrochenen Reif von geschmackvoller Arbeit ist

ein S. 52 abgebildeter Leuchter aus Halberstadt. Diese

7 *