DER KRONLEUCHTER.

55

einen Löwenkopf mit einem Ringe zum Herabziehen

des Leuchters im Maule.

Auch hier stammen die meisten der erhaltenen

Leuchter aus Kirchen, wo sie eben der geweihte Ort

mehr als das Privathaus vor dem Untergänge bewahrt

hat, so dass aus diesem Umstände kein Beweis für den

ausschließlich kirch-

lichen Gebrauch die-

ses Gerätes erwächst.

Im Gegenteil scheint

gerade diese Form

des Kronleuchters

neben dem einfachen

Holzkreuz, das an

einem schlichten

Stabe von der Decke

hing, und dem

schmucklosen Rade

mit Glasampeln das

bevorzugte Gerät bei

der Ausstattung des

vornehmen Bürger-

hauses gewesen zu

sein. Wenigstens be-

zeugen dieses die in

Gemälden, Stichen,

Miniaturen u. s. w.

erhaltenen Abbil-

dungen von Kron-

leuchtern in Wohn-

räumen. Unter an-

deren zeigt das be-

kannte Bild Jan van

Eyck's in der Na-

tionalgalerie zu Lon-

don aus dem Jahre

1434, welches das

Ehepaar Arnolflni

darstellt, als Aus-

stattungsstück des

Zimmers eine der-

artige Armkrone, und

auf dem Altarwerk

des Dirk Bouts zu St.

Peter in Löwen aus

dem Jahre 1468 er-

scheint als Schmuck

des Gemaches, in dem

das Abendmahl vor

sich geht, ein von einem Löwen bekrönter ähnlicher

Leuchter. Eine von der gewöhnlichen Form etwas ab-

weichende Gestaltung bietet ein Kronleuchter auf einem

Stiche des Israel von Meckenem (B. 178), (abgebildet bei

Henne am Rlryn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes,

I. S. 264).

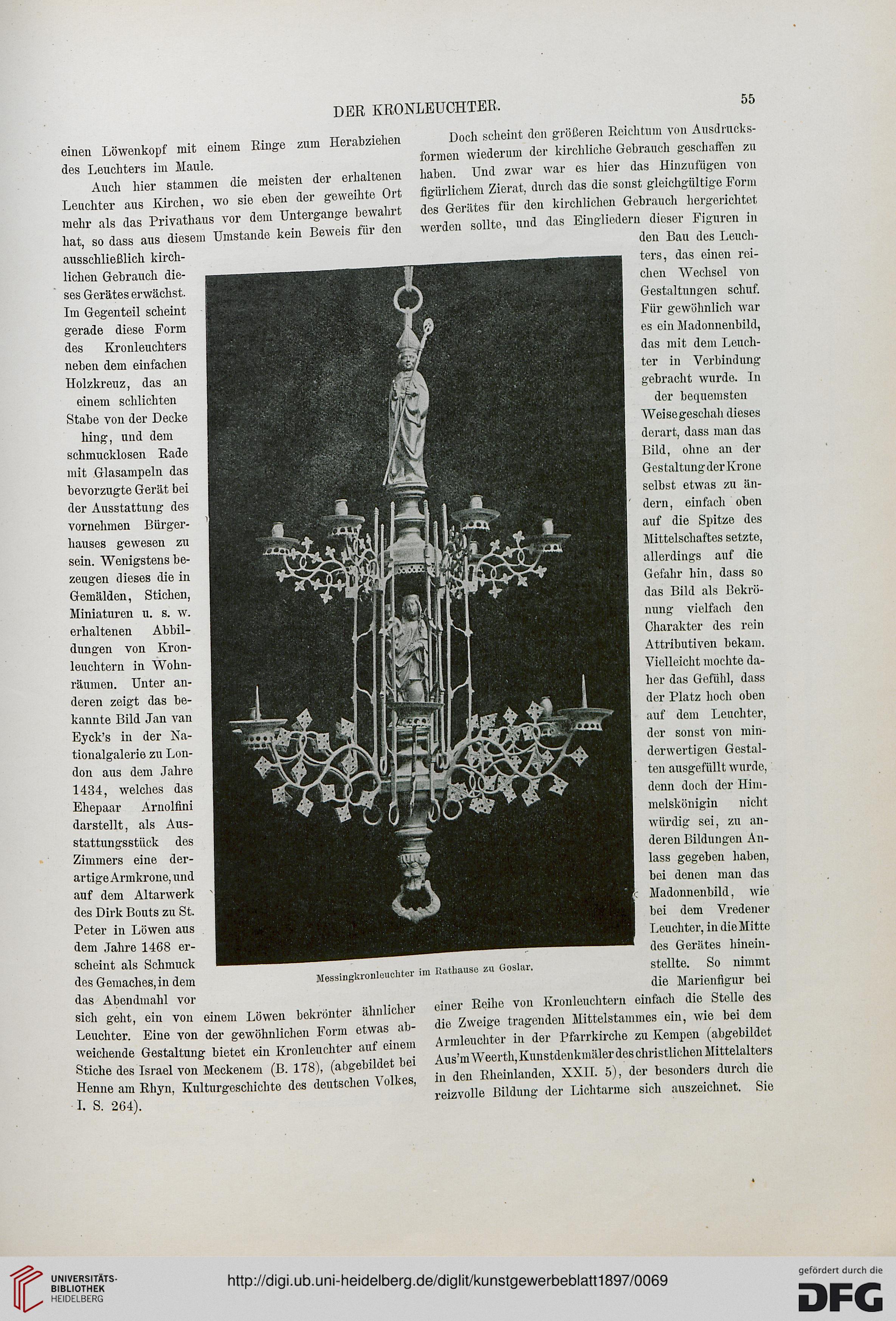

Messingkronleucliter I

Doch scheint den größeren Reichtum von Ausdrucks-

formen wiederum der kirchliche Gebrauch geschaffen zu

haben. Und zwar war es hier das Hinzufügen von

figürlichem Zierat, durch das die sonst gleichgültige Form

des Gerätes für den kirchlichen Gebrauch hergerichtet

werden sollte, und das Eingliedern dieser Figuren in

den Bau des Leuch-

ters, das einen rei-

chen Wechsel von

Gestaltungen schuf.

Für gewöhnlich war

es ein Madonnenbild,

das mit dem Leuch-

ter in Verbindung

gebracht wurde. In

der bequemsten

Weise geschah dieses

derart, dass man das

Bild, ohne an der

Gestaltungder Krone

selbst etwas zu än-

dern, einfach oben

auf die Spitze des

Mittelschaftes setzte,

allerdings auf die

Gefahr hin, dass so

das Bild als Bekrö-

nung vielfach den

Charakter des rein

Attributiven bekam.

Vielleicht mochte da-

her das Gefühl, dass

der Platz hoch oben

auf dem Leuchter,

der sonst von min-

derwertigen Gestal-

ten ausgefüllt wurde,

denn doch der Him-

melskönigin nicht

würdig sei, zu an-

deren Bildungen An-

lass gegeben haben,

bei denen man das

Madonnenbild, wie

bei dem Vredener

Leuchter, in die Mitte

des Gerätes hinein-

stellte. So nimmt

die Marienfigur bei

einer Reihe von Kronleuchtern einfach die Stelle des

die Zweige tragenden Mittelstammes ein, wie bei dem

Armleuchter in der Pfarrkirche zu Kempen (abgebildet

Aus'mWeerth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters

in den Rheinlanden, XXII. 5), der besonders durch die

reizvolle Bildung der lichtarme sich auszeichnet. Sie

Ratbftuse zu Goslar.

55

einen Löwenkopf mit einem Ringe zum Herabziehen

des Leuchters im Maule.

Auch hier stammen die meisten der erhaltenen

Leuchter aus Kirchen, wo sie eben der geweihte Ort

mehr als das Privathaus vor dem Untergänge bewahrt

hat, so dass aus diesem Umstände kein Beweis für den

ausschließlich kirch-

lichen Gebrauch die-

ses Gerätes erwächst.

Im Gegenteil scheint

gerade diese Form

des Kronleuchters

neben dem einfachen

Holzkreuz, das an

einem schlichten

Stabe von der Decke

hing, und dem

schmucklosen Rade

mit Glasampeln das

bevorzugte Gerät bei

der Ausstattung des

vornehmen Bürger-

hauses gewesen zu

sein. Wenigstens be-

zeugen dieses die in

Gemälden, Stichen,

Miniaturen u. s. w.

erhaltenen Abbil-

dungen von Kron-

leuchtern in Wohn-

räumen. Unter an-

deren zeigt das be-

kannte Bild Jan van

Eyck's in der Na-

tionalgalerie zu Lon-

don aus dem Jahre

1434, welches das

Ehepaar Arnolflni

darstellt, als Aus-

stattungsstück des

Zimmers eine der-

artige Armkrone, und

auf dem Altarwerk

des Dirk Bouts zu St.

Peter in Löwen aus

dem Jahre 1468 er-

scheint als Schmuck

des Gemaches, in dem

das Abendmahl vor

sich geht, ein von einem Löwen bekrönter ähnlicher

Leuchter. Eine von der gewöhnlichen Form etwas ab-

weichende Gestaltung bietet ein Kronleuchter auf einem

Stiche des Israel von Meckenem (B. 178), (abgebildet bei

Henne am Rlryn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes,

I. S. 264).

Messingkronleucliter I

Doch scheint den größeren Reichtum von Ausdrucks-

formen wiederum der kirchliche Gebrauch geschaffen zu

haben. Und zwar war es hier das Hinzufügen von

figürlichem Zierat, durch das die sonst gleichgültige Form

des Gerätes für den kirchlichen Gebrauch hergerichtet

werden sollte, und das Eingliedern dieser Figuren in

den Bau des Leuch-

ters, das einen rei-

chen Wechsel von

Gestaltungen schuf.

Für gewöhnlich war

es ein Madonnenbild,

das mit dem Leuch-

ter in Verbindung

gebracht wurde. In

der bequemsten

Weise geschah dieses

derart, dass man das

Bild, ohne an der

Gestaltungder Krone

selbst etwas zu än-

dern, einfach oben

auf die Spitze des

Mittelschaftes setzte,

allerdings auf die

Gefahr hin, dass so

das Bild als Bekrö-

nung vielfach den

Charakter des rein

Attributiven bekam.

Vielleicht mochte da-

her das Gefühl, dass

der Platz hoch oben

auf dem Leuchter,

der sonst von min-

derwertigen Gestal-

ten ausgefüllt wurde,

denn doch der Him-

melskönigin nicht

würdig sei, zu an-

deren Bildungen An-

lass gegeben haben,

bei denen man das

Madonnenbild, wie

bei dem Vredener

Leuchter, in die Mitte

des Gerätes hinein-

stellte. So nimmt

die Marienfigur bei

einer Reihe von Kronleuchtern einfach die Stelle des

die Zweige tragenden Mittelstammes ein, wie bei dem

Armleuchter in der Pfarrkirche zu Kempen (abgebildet

Aus'mWeerth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters

in den Rheinlanden, XXII. 5), der besonders durch die

reizvolle Bildung der lichtarme sich auszeichnet. Sie

Ratbftuse zu Goslar.