DAS GRABMAL.

7t

versehenen Grabhügel des skandinavischen Nordens nicht

bloß Nachbildungen, sondern zuweilen die Wohnräume

der Lebenden selbst gewesen. Selbst die ältesten

griechischen Sarkophage behalten den Grundgedanken der

Hausform bei; sie bilden den Deckel als Giebeldach mit

Akroterien. Es ist auch hier wieder bezeichnend lin-

den griechischen Geschmack, dass bei ihnen die architek-

tonische Gliederung den Relief-

schmuck überwiegt. Dieser ist ihnen

ursprünglich Nebensache, das Bau-

prinzip die Hauptsache, und sehr

mit Recht, da es sich doch um

Denkmäler handelte.

Dass auch Kleinasien bei fort-

schreitender Entwicklung des Gräber-

kultus trotz dem Festhalten an ur-

tümlicher Kegel- und Pyramidenform

den Hausbau ziemlich unvermittelt,

ja unkonstruktiv auf die Gestaltung

des Grabmals übertrug, ward schon

berührt. Die berühmten Felsen-

fassaden und Sarkophage Lykiens

zeigen den Riegelbau der Wohn-

häuser sowohl architektonisch auf

Stein übertragen als auch in in-

teressanten Eeliefdarstellungen, eine

Bauart, die sich anscheinend unver-

ändert in den Vorratshäusern der

dortigen Landleute bis heutigen Tags

erhielt. Beispiele gleich den im

britischen Museum und im Wiener

Hofmuseum aufbewahrten offenbaren

die vollständigste Nachahmung der

Holzkonstrnktion. Der Bildhauer

findet nur an den Flächen des Un-

terbaues, an der Dachwölbung und

am First Beschäftigung. Semper er-

kennt in diesen Denkmälern, die

sich auch auf den Eeliefs und zwar

da unmittelbar neben anderen im

Steincharakter gedachten Städte-

ansichten zeigen, nicht eine den

Lykiern eigentümliche Holzarchitek-

tur, sondern ebenfalls höchst wahr-

scheinlich monumental in Stein um-

gesetzte „Scheiterhaufen".

Etrurien allein nimmt eine ab- ^^^^

weichende, eigenartige Entwicklung. _

Als hier an Stelle der früheren Grabformen die WraD-

kammer trat, ließ man beim Aushöhlen derselben bank-

artige Erhebungen in ihr stehen. Auf diese ^ein-

baute legte man die Toten. Sie wurden mit der

Zeit zu Enhebetten umgestaltet, indem man im leicht

zu bearbeitenden Stein hölzerne Bettgestelle mit Kissen

nachahmte. Farbige Behandlung ergänzte die 01-

stellung. Als nun statt der Bänke der Sarg sich ein-

bürgerte, blieb die Form des Ruhebettes für ihn be-

stehen, nur dass man statt des Toten sein Porträt oben-

auf legte. Ein dem Etruskischen eigener Naturalismus

feierte in der möglichst getreuen, lebenswahren Porträ-

tirung bei so passendem Anlass die höchsten, wenn auch

nicht immer erfreuliche Triumphe. Aber auch hierbei

iliiitiilllfiiilf

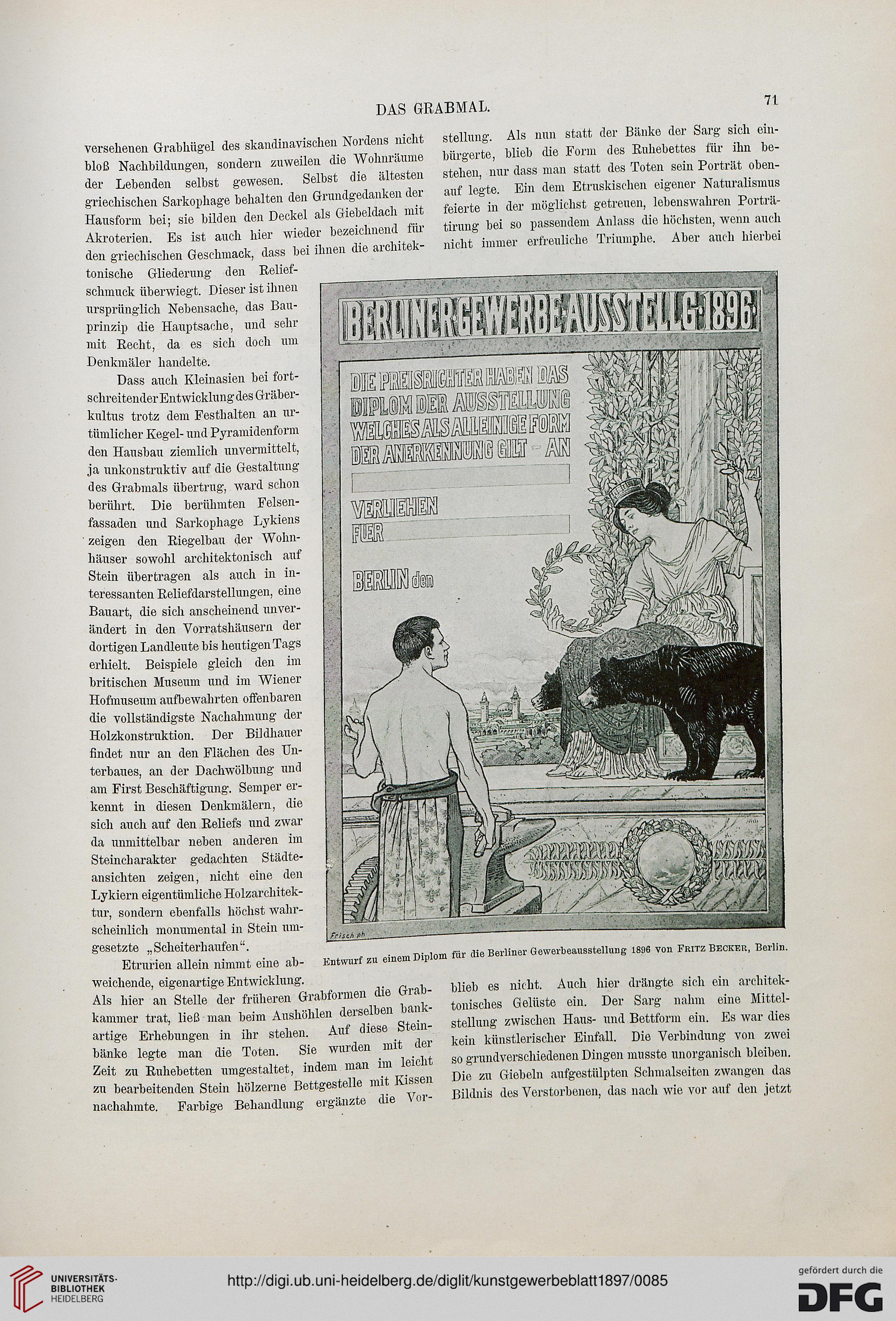

Entwurf zu einem

Diplom für die Berliner Gewerbeausstellung 189G von Fmtz Becker, Berlin.

blieb es nicht. Auch hier drängte sich ein architek-

tonisches Gelüste ein. Der Sarg nahm eine Mittel-

stellung zwischen Haus- und Bettform ein. Es war dies

kein künstlerischer Einfall. Die Verbindung von zwei

so grundverschiedenen Dingen musste unorganisch bleiben.

Die zu Giebeln aufgestülpten Schmalseiten zwangen das

Bildnis des Verstorbenen, das nach wie vor auf den jetzt

7t

versehenen Grabhügel des skandinavischen Nordens nicht

bloß Nachbildungen, sondern zuweilen die Wohnräume

der Lebenden selbst gewesen. Selbst die ältesten

griechischen Sarkophage behalten den Grundgedanken der

Hausform bei; sie bilden den Deckel als Giebeldach mit

Akroterien. Es ist auch hier wieder bezeichnend lin-

den griechischen Geschmack, dass bei ihnen die architek-

tonische Gliederung den Relief-

schmuck überwiegt. Dieser ist ihnen

ursprünglich Nebensache, das Bau-

prinzip die Hauptsache, und sehr

mit Recht, da es sich doch um

Denkmäler handelte.

Dass auch Kleinasien bei fort-

schreitender Entwicklung des Gräber-

kultus trotz dem Festhalten an ur-

tümlicher Kegel- und Pyramidenform

den Hausbau ziemlich unvermittelt,

ja unkonstruktiv auf die Gestaltung

des Grabmals übertrug, ward schon

berührt. Die berühmten Felsen-

fassaden und Sarkophage Lykiens

zeigen den Riegelbau der Wohn-

häuser sowohl architektonisch auf

Stein übertragen als auch in in-

teressanten Eeliefdarstellungen, eine

Bauart, die sich anscheinend unver-

ändert in den Vorratshäusern der

dortigen Landleute bis heutigen Tags

erhielt. Beispiele gleich den im

britischen Museum und im Wiener

Hofmuseum aufbewahrten offenbaren

die vollständigste Nachahmung der

Holzkonstrnktion. Der Bildhauer

findet nur an den Flächen des Un-

terbaues, an der Dachwölbung und

am First Beschäftigung. Semper er-

kennt in diesen Denkmälern, die

sich auch auf den Eeliefs und zwar

da unmittelbar neben anderen im

Steincharakter gedachten Städte-

ansichten zeigen, nicht eine den

Lykiern eigentümliche Holzarchitek-

tur, sondern ebenfalls höchst wahr-

scheinlich monumental in Stein um-

gesetzte „Scheiterhaufen".

Etrurien allein nimmt eine ab- ^^^^

weichende, eigenartige Entwicklung. _

Als hier an Stelle der früheren Grabformen die WraD-

kammer trat, ließ man beim Aushöhlen derselben bank-

artige Erhebungen in ihr stehen. Auf diese ^ein-

baute legte man die Toten. Sie wurden mit der

Zeit zu Enhebetten umgestaltet, indem man im leicht

zu bearbeitenden Stein hölzerne Bettgestelle mit Kissen

nachahmte. Farbige Behandlung ergänzte die 01-

stellung. Als nun statt der Bänke der Sarg sich ein-

bürgerte, blieb die Form des Ruhebettes für ihn be-

stehen, nur dass man statt des Toten sein Porträt oben-

auf legte. Ein dem Etruskischen eigener Naturalismus

feierte in der möglichst getreuen, lebenswahren Porträ-

tirung bei so passendem Anlass die höchsten, wenn auch

nicht immer erfreuliche Triumphe. Aber auch hierbei

iliiitiilllfiiilf

Entwurf zu einem

Diplom für die Berliner Gewerbeausstellung 189G von Fmtz Becker, Berlin.

blieb es nicht. Auch hier drängte sich ein architek-

tonisches Gelüste ein. Der Sarg nahm eine Mittel-

stellung zwischen Haus- und Bettform ein. Es war dies

kein künstlerischer Einfall. Die Verbindung von zwei

so grundverschiedenen Dingen musste unorganisch bleiben.

Die zu Giebeln aufgestülpten Schmalseiten zwangen das

Bildnis des Verstorbenen, das nach wie vor auf den jetzt