134

DIE MAJOLIKASAMMLUNG ZSCHILLES.

dert erhob sich das Sgraffittoverfahren, das durch in den

Anguss eingekratzte Linien und ausgehobene Flächen orna-

mentale und figürliche Zeichnungen herstellte, zu beach-

tenswerten künstlerischen Leistungen. Für reichere Auf-

gaben wurde damals auch mit Vorliebe die Plastik

herangezogen. Unter den Mezzamajoliken der Sammlung

Zschilles ist die frühe Art der Sgraffitoteclmik, die nur

mit eingekratzten Linien, nicht mit Flächen arbeitete,

durch zwei auf der Insel Cypern gefundene Näpfe des

14. Jahrhunderts vertreten, die plastische Richtung durch

zwei Schreibzeuge mit vollrund modellirten Reiterfiguren,

bei welchen die Fußplatten und die Satteldecken mit

entwickelte — den Beweis dafür erbringen die bemalten

Fußbodenfliesen und Gefäße auf niederländischen und

deutschen Gemälden, wie dem Genter Altar der Brüder

van Eyck (1432) und dem Kölner Dombild des Stephan

Lochner (vor 1450) —, ist sie doch bis gegen den Aus-

gang des Jahrhunderts auf einer in technischer und künst-

lerischer Hinsicht ziemlich niedrigen Stufe stehen ge-

blieben. Die schwere, dicke Masse der Gefäße, die

Armut der Palette, der graue, kalte Ton des Kobaltblaus,

die magere und glanzlose Glasur sind die stehenden

äußerlichen Kennzeichen, die sich mit derben und hand-

werksmäßigen Ornamenten mittelalterlichen Charakters

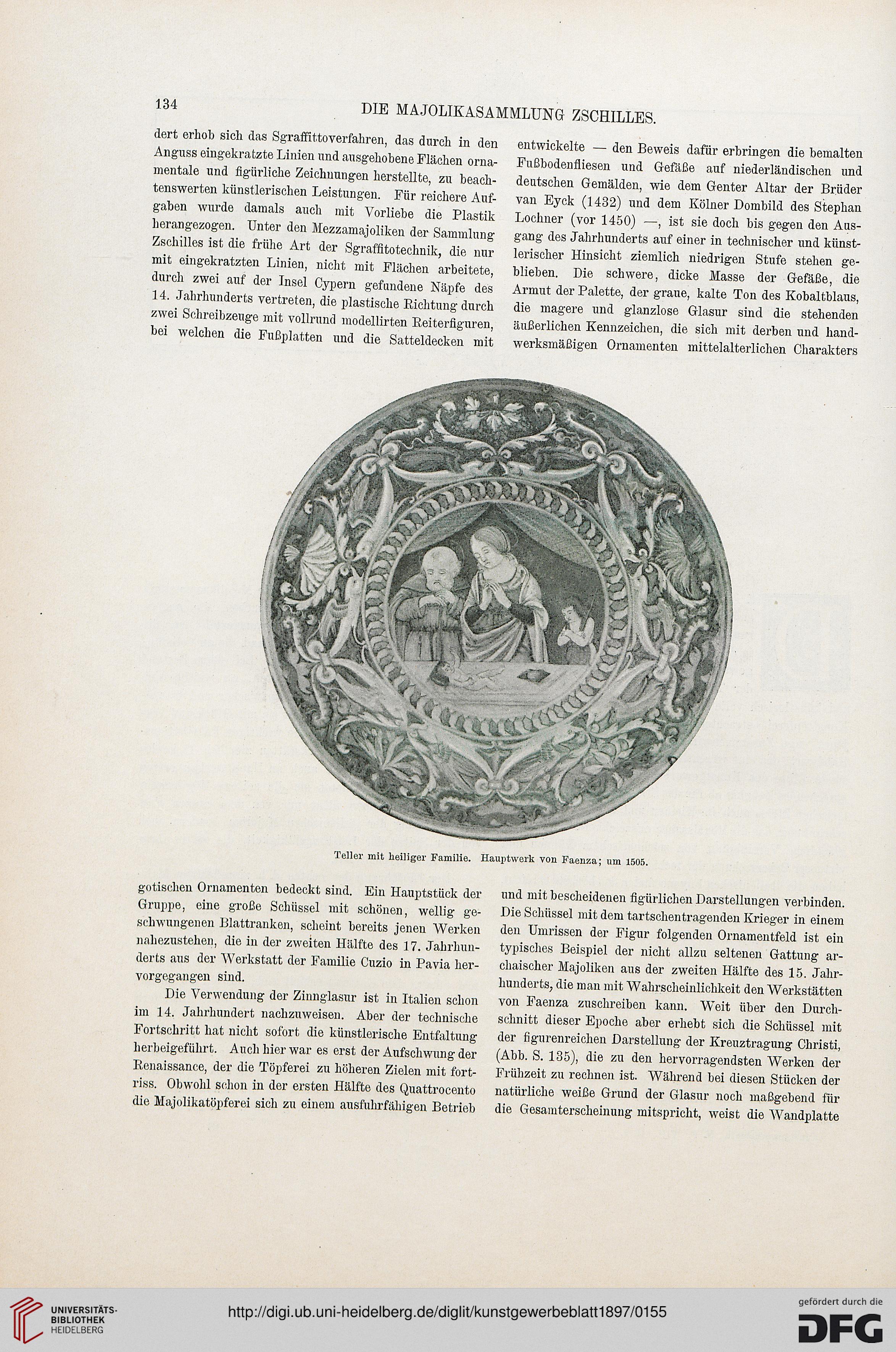

Teller mit heiliger Familie. Hauptwerk von Faenza; um

1505.

gotischen Ornamenten bedeckt sind. Ein Hauptstück der

Gruppe, eine große Schüssel mit schönen, wellig ge-

schwungenen Blattranken, scheint bereits jenen Werken

nahezustehen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-

derts aus der "Werkstatt der Familie Cuzio in Pavia her-

vorgegangen sind.

Die Verwendung der Zinnglasur ist in Italien schon

im 14. Jahrhundert nachzuweisen. Aber der technische

Fortschritt hat nicht sofort die künstlerische Entfaltung

herbeigeführt. Auch hier war es erst der Aufschwung der

Renaissance, der die Töpferei zu höheren Zielen mit fort-

riss. Obwohl schon in der ersten Hälfte des Quattrocento

die Majolikatöpferei sich zu einem ausfuhrfähigen Betrieb

und mit bescheidenen figürlichen Darstellungen verbinden.

Die Schüssel mit dem tartschentragenden Krieger in einem

den Umrissen der Figur folgenden Ornamentfeld ist ein

typisches Beispiel der nicht allzu seltenen Gattung ar-

chaischer Majoliken aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts, die man mit Wahrscheinlichkeit den Werkstätten

von Faenza zuschreiben kann. Weit über den Durch-

schnitt dieser Epoche aber erhebt sich die Schüssel mit

der figurenreichen Darstellung der Kreuztragung Christi,

(Abb. S. 185), die zu den hervorragendsten Werken der

Frühzeit zu rechnen ist. Während bei diesen Stücken der

natürliche weiße Grund der Glasur noch maßgebend für

die Gesamterscheinung mitspricht, weist die AVandplatte

DIE MAJOLIKASAMMLUNG ZSCHILLES.

dert erhob sich das Sgraffittoverfahren, das durch in den

Anguss eingekratzte Linien und ausgehobene Flächen orna-

mentale und figürliche Zeichnungen herstellte, zu beach-

tenswerten künstlerischen Leistungen. Für reichere Auf-

gaben wurde damals auch mit Vorliebe die Plastik

herangezogen. Unter den Mezzamajoliken der Sammlung

Zschilles ist die frühe Art der Sgraffitoteclmik, die nur

mit eingekratzten Linien, nicht mit Flächen arbeitete,

durch zwei auf der Insel Cypern gefundene Näpfe des

14. Jahrhunderts vertreten, die plastische Richtung durch

zwei Schreibzeuge mit vollrund modellirten Reiterfiguren,

bei welchen die Fußplatten und die Satteldecken mit

entwickelte — den Beweis dafür erbringen die bemalten

Fußbodenfliesen und Gefäße auf niederländischen und

deutschen Gemälden, wie dem Genter Altar der Brüder

van Eyck (1432) und dem Kölner Dombild des Stephan

Lochner (vor 1450) —, ist sie doch bis gegen den Aus-

gang des Jahrhunderts auf einer in technischer und künst-

lerischer Hinsicht ziemlich niedrigen Stufe stehen ge-

blieben. Die schwere, dicke Masse der Gefäße, die

Armut der Palette, der graue, kalte Ton des Kobaltblaus,

die magere und glanzlose Glasur sind die stehenden

äußerlichen Kennzeichen, die sich mit derben und hand-

werksmäßigen Ornamenten mittelalterlichen Charakters

Teller mit heiliger Familie. Hauptwerk von Faenza; um

1505.

gotischen Ornamenten bedeckt sind. Ein Hauptstück der

Gruppe, eine große Schüssel mit schönen, wellig ge-

schwungenen Blattranken, scheint bereits jenen Werken

nahezustehen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-

derts aus der "Werkstatt der Familie Cuzio in Pavia her-

vorgegangen sind.

Die Verwendung der Zinnglasur ist in Italien schon

im 14. Jahrhundert nachzuweisen. Aber der technische

Fortschritt hat nicht sofort die künstlerische Entfaltung

herbeigeführt. Auch hier war es erst der Aufschwung der

Renaissance, der die Töpferei zu höheren Zielen mit fort-

riss. Obwohl schon in der ersten Hälfte des Quattrocento

die Majolikatöpferei sich zu einem ausfuhrfähigen Betrieb

und mit bescheidenen figürlichen Darstellungen verbinden.

Die Schüssel mit dem tartschentragenden Krieger in einem

den Umrissen der Figur folgenden Ornamentfeld ist ein

typisches Beispiel der nicht allzu seltenen Gattung ar-

chaischer Majoliken aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts, die man mit Wahrscheinlichkeit den Werkstätten

von Faenza zuschreiben kann. Weit über den Durch-

schnitt dieser Epoche aber erhebt sich die Schüssel mit

der figurenreichen Darstellung der Kreuztragung Christi,

(Abb. S. 185), die zu den hervorragendsten Werken der

Frühzeit zu rechnen ist. Während bei diesen Stücken der

natürliche weiße Grund der Glasur noch maßgebend für

die Gesamterscheinung mitspricht, weist die AVandplatte