152

DIE MENSCHLICHE FIGUR ALS DEKORATIVES ELEMENT.

worfen sind, verwenden kann. Denn sobald ein Natur-

gebilde unstilisirt, in der Form, in der es uns die Natur

selbst bietet, von der Kunst dargestellt wird, verliert

es den Charakter des ornamentalen Elements; einer der-

artigen Darstellung gegenüber tritt in uns das Gefühl,

dass wir eine Darstellung des Gegenstandes vor uns

haben, zurück vor dem Interesse an dem Gegenstande

selbst, und wir fordern auch von seiner Darstellung die

Befolgung derjenigen Normen, die wir den Gegenstand

selbst befolgen zu sehen gewohnt sind. So kann bei-

spielsweise ein naturalistisch dargestellter Ephenzweig

keine Kosenblüten tragen — wie es, stilisirt, die grie-

chische Ornamentik zeigt; so kann ein gewichtiger

Wappenschild, ein schwerer Schmuckgegenstand nicht

an einer der Natur getreu nachgebildeten, schwachen

Blumenranke hängend abgebildet werden — wie wir

sie in der Ornamentik der Gotik und der Eenaissance

au stilisirten Ranken hängend finden; so könnten, streng

genommen — wenn man eine Deckenmalerei nicht als völlig

selbständiges Kunstwerk auffasst — naturwahr gemalte

Blumen- und Fruchtstücke nicht frei schwebend an der

Decke dargestellt werden; denn der natürliche Epheu-

zweig trägt keine Rosen, die natürliche Blumenranke

würde von der schweren Last geknickt, das natürliche

Blumen- oder Fruchtgewinde würde vom Plafond her-

abfallen.

Würde die Ornamentik ihre Elemente in die JUacht-

sphäre all jener unzähligen Gesetze stellen, die den

Naturkörpern diktirt sind, so wäre sie an allen Ecken

und Enden gebunden und büßte gerade ihren höchsten

Reiz ein: die Freiheit. So kann denn die Ornamentik

in unserem, im Verhältnis zur Dekoration engeren Sinne

I Frisch eh.

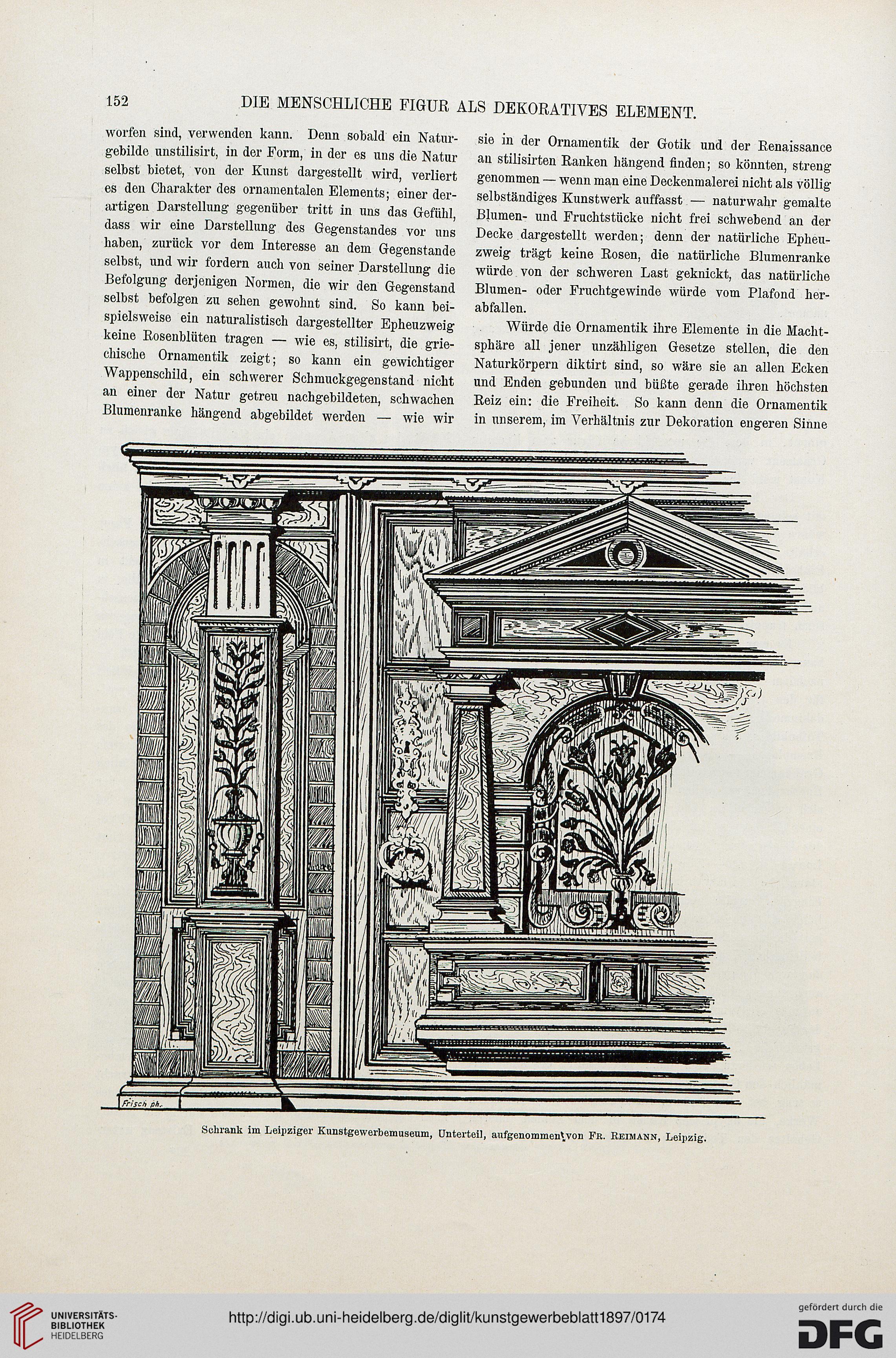

Schrank im Leipziger Kunstgewerbemuseum, Unterteil, aufgenommenVvon Fr. Reimann, Leipzig.

DIE MENSCHLICHE FIGUR ALS DEKORATIVES ELEMENT.

worfen sind, verwenden kann. Denn sobald ein Natur-

gebilde unstilisirt, in der Form, in der es uns die Natur

selbst bietet, von der Kunst dargestellt wird, verliert

es den Charakter des ornamentalen Elements; einer der-

artigen Darstellung gegenüber tritt in uns das Gefühl,

dass wir eine Darstellung des Gegenstandes vor uns

haben, zurück vor dem Interesse an dem Gegenstande

selbst, und wir fordern auch von seiner Darstellung die

Befolgung derjenigen Normen, die wir den Gegenstand

selbst befolgen zu sehen gewohnt sind. So kann bei-

spielsweise ein naturalistisch dargestellter Ephenzweig

keine Kosenblüten tragen — wie es, stilisirt, die grie-

chische Ornamentik zeigt; so kann ein gewichtiger

Wappenschild, ein schwerer Schmuckgegenstand nicht

an einer der Natur getreu nachgebildeten, schwachen

Blumenranke hängend abgebildet werden — wie wir

sie in der Ornamentik der Gotik und der Eenaissance

au stilisirten Ranken hängend finden; so könnten, streng

genommen — wenn man eine Deckenmalerei nicht als völlig

selbständiges Kunstwerk auffasst — naturwahr gemalte

Blumen- und Fruchtstücke nicht frei schwebend an der

Decke dargestellt werden; denn der natürliche Epheu-

zweig trägt keine Rosen, die natürliche Blumenranke

würde von der schweren Last geknickt, das natürliche

Blumen- oder Fruchtgewinde würde vom Plafond her-

abfallen.

Würde die Ornamentik ihre Elemente in die JUacht-

sphäre all jener unzähligen Gesetze stellen, die den

Naturkörpern diktirt sind, so wäre sie an allen Ecken

und Enden gebunden und büßte gerade ihren höchsten

Reiz ein: die Freiheit. So kann denn die Ornamentik

in unserem, im Verhältnis zur Dekoration engeren Sinne

I Frisch eh.

Schrank im Leipziger Kunstgewerbemuseum, Unterteil, aufgenommenVvon Fr. Reimann, Leipzig.