DIE MENSCHLICHE FIGUR ALS DEKORATIVES ELEMENT.

153

nur stilisirte Naturformen verwenden, mit denen sie

schalten und walten kann, wie sie es eben braucht.

Eine so weitgehende Stilisirung der menschlichen

Figur, ihre Stilisirung in diesem Sinne überhaupt, ist

an sich eine Unmöglichkeit, angesichts ihrer hohen geis-

tigen Bedeutung, ihres großen inhaltlichen Wertes:

die Darstellung der menschlichen Figur ist immer und

muss immer in gewissem Sinne Selbstzweck sein und

kann deshalb über eine bestimmte Grenze der Natur-

wahrheit nicht hinaus. Allerdings ist diese Natur wahr-

heit eine relative und kann nur von dem Standpunkte

aus erkannt werden, von dem die Darstellung erfolgt

ist: wir, in unserem durch die lange Schule der Kunst-

entwickelung gereiften Formverständnis, stehen den

figürlichen Darstellungen der ägyptischen, der assyrisch-

babylonischen, der archaisch-hellenischen, der chinesischen,

ja häufig der frühchristlichen, byzantinischen, romanischen

und selbst des öfteren noch der spätmittelalterlichen

Kunst ratlos gegenüber und finden uns endlich damit ab,

sie als konventionelle Zeichen für das Dargestellte, als

eine Art Bilderschrift aufzufassen, zu der man seine

Zuflucht genommen haben mag, in der Erkenntnis

der Unmöglichkeit, die Natur halbwegs getreu nach-

zubilden. Die Zeitgenossen sahen durch das Auge der

Künstler, oder, besser gesagt, sie hatten eben auch kein

geschulteres Auge als diese; das erhellt schon aus

so manchen auf uns gekommenen Schrift quellen,^ in

denen eine figürliche Darstellung als der höchste Gipfel

der Natur Wahrheit gepriesen wird, die, wenn sie sich

uns erhalten hat, in unseren Augen, bei allem antiqua-

rischen Enthusiasmus, oft nichts ist, als eine naive

Stümperei, ein Schema. Aber dadurch, dass jede Zeit

in den für uns noch so schablonenhaften menschlichen

Figuren ihrer Kunst immer leibhaftige Menschen er-

blickte oder mindestens ihre bestmögliche Wiedergabe

als beseelte, denkende, handelnde Geschöpfe, war es

von vornherein ausgeschlossen, dass die menschliche

Gestalt zur Nichtigkeit eines Elements der Ornamentik

herabsinken konnte. Hierbei muss man absehen von

der durch unverstandenes Kopiren und gewisse Tech-

niken hervorgerufenen Verkümmerung zu rein linearen

Ornamenten, wie wir dies an der Hand der Kunstübung

der modernen auf tiefster Kulturstufe stehenden Völker

für die vorgeschichtliche Kunst konstatirt haben,^ und

wie es uns in historischen Zeiten in der frühmittel-

alterlichen Kunst der Iren begegnet. Diese ließen ihrer

Phantasie durch verständnisloses Nachmalen von Minia-

turen, unter dem indirekten Einfluss von Weberei und

Flechtarbeit, vor allem aber durch den direkten Einfluss

der Kalligraphie die Zügel schießen. Bei dem Um-

stände, dass in den irischen Klöstern neben der Minia-

turmalerei auch die Metallarbeit — (die in Nordeuropa

unter allen Künsten am längsten den aus den Zeiten

primitivster Kultur ererbten rein geometrischen Orna-

mentstil beibehält) — eifrig betrieben ward — (der

Kalender von Cashel nennt z. B. den Mönch Dagaeus

(f 586) zugleich als Kalligraph und Schmied in Erz und

Eisen), erklärt sich auch bei der Darstellung der mensch-

lichen Figur — die charakteristischen Vorliebe für

Symmetrie, für Anwendung von Zirkel und Lineal und

für phantastisch verschlungenes Linien- und Bänderspiel.

— Ähnlich hat auch die byzantinische Kunst, deren

Leistungen übrigens speciell auf dem Gebiete der

Darstellung des Menschen, bis auf Kondakoff's für

die neueren hierfür bezüglichen Untersuchungen grund-

legendes Werk über die byzantinische Kunst, von der

Kunstgeschichte ungebührlich unterschätzt wurden, unter

den schädigenden Einflüssen des Bilderstreites einer-

seits, und der schwierigen Techniken der Mosaik und

des Zellenschmelzes andererseits, mancherlei Fälle von

Verkümmerung der figürlichen Darstellung zum Orna-

ment aufzuweisen. Ein bezeichnendes Beispiel bietet

ein Emailbildnis des Heilands im Welfensehatz (repro-

duzirt bei Bucher, Geschichte der technischen Künste,

Bd. I, Seite 56), bei welchem Kopf und Körper beinahe

zur Unkenntlichkeit stilisirt sind, und die Arme bereits

zu einem pflanzlichen Ornament umgestaltet erscheinen.

Solche Fälle, die ja eine immer mehr oder minder un-

beabsichtigte Stilisirung der menschlichen Figur reprä-

sentiren, abgerechnet, kennt die Kunst keine Stilisirung

der menschlichen Formen in der Art, wie sie vege-

tabilische und oft auch ani-

malische Formen stilisirt.

— So könnte nach unse-

rer obigen Behauptung, die

reine Ornamentik verwerte

nur stilisirte Naturformen,

die menschliche Figur gar

keine Aufnahme unter ihren

Elementen gefunden haben;

aber in gewissem, be-

schränktem Maße fällt denn

doch auch die allerdings

meist idealisirt, jedoch im-

merhin naturgemäß wieder-

gegebene menschliche Figur

in den Rahmen der engeren

Ornamentik und zwar da,

wo ihre individuelle Be-

deutung als vernunftbegab-

tes Lebewesen vor dem

ästhetischen Werte ihrer

äußeren Erscheinung völlig

in den Hintergrund tritt,

und wo sie sich harmonisch

in stilisirte Darstellungen

vegetabilischer Formen oder

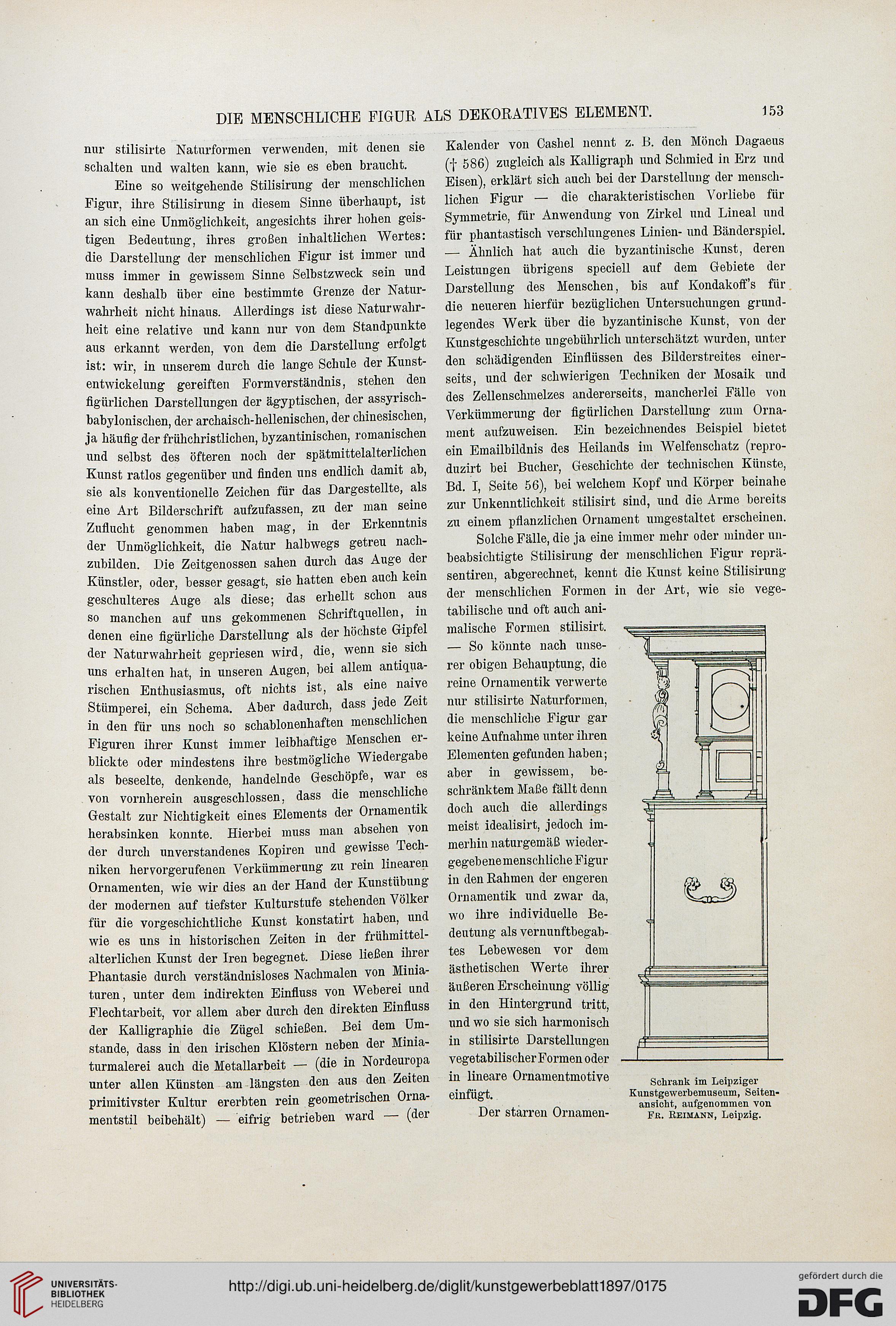

in lineare Ornamentmotive „ , . . T . .

Schrank im Leipziger

einfügt. Kunstgewerbemuseum, Seiten-

D, ,-. ansieht, aufgenommen von

er starren Ornamen- Fk. eeimann, Leidig.

153

nur stilisirte Naturformen verwenden, mit denen sie

schalten und walten kann, wie sie es eben braucht.

Eine so weitgehende Stilisirung der menschlichen

Figur, ihre Stilisirung in diesem Sinne überhaupt, ist

an sich eine Unmöglichkeit, angesichts ihrer hohen geis-

tigen Bedeutung, ihres großen inhaltlichen Wertes:

die Darstellung der menschlichen Figur ist immer und

muss immer in gewissem Sinne Selbstzweck sein und

kann deshalb über eine bestimmte Grenze der Natur-

wahrheit nicht hinaus. Allerdings ist diese Natur wahr-

heit eine relative und kann nur von dem Standpunkte

aus erkannt werden, von dem die Darstellung erfolgt

ist: wir, in unserem durch die lange Schule der Kunst-

entwickelung gereiften Formverständnis, stehen den

figürlichen Darstellungen der ägyptischen, der assyrisch-

babylonischen, der archaisch-hellenischen, der chinesischen,

ja häufig der frühchristlichen, byzantinischen, romanischen

und selbst des öfteren noch der spätmittelalterlichen

Kunst ratlos gegenüber und finden uns endlich damit ab,

sie als konventionelle Zeichen für das Dargestellte, als

eine Art Bilderschrift aufzufassen, zu der man seine

Zuflucht genommen haben mag, in der Erkenntnis

der Unmöglichkeit, die Natur halbwegs getreu nach-

zubilden. Die Zeitgenossen sahen durch das Auge der

Künstler, oder, besser gesagt, sie hatten eben auch kein

geschulteres Auge als diese; das erhellt schon aus

so manchen auf uns gekommenen Schrift quellen,^ in

denen eine figürliche Darstellung als der höchste Gipfel

der Natur Wahrheit gepriesen wird, die, wenn sie sich

uns erhalten hat, in unseren Augen, bei allem antiqua-

rischen Enthusiasmus, oft nichts ist, als eine naive

Stümperei, ein Schema. Aber dadurch, dass jede Zeit

in den für uns noch so schablonenhaften menschlichen

Figuren ihrer Kunst immer leibhaftige Menschen er-

blickte oder mindestens ihre bestmögliche Wiedergabe

als beseelte, denkende, handelnde Geschöpfe, war es

von vornherein ausgeschlossen, dass die menschliche

Gestalt zur Nichtigkeit eines Elements der Ornamentik

herabsinken konnte. Hierbei muss man absehen von

der durch unverstandenes Kopiren und gewisse Tech-

niken hervorgerufenen Verkümmerung zu rein linearen

Ornamenten, wie wir dies an der Hand der Kunstübung

der modernen auf tiefster Kulturstufe stehenden Völker

für die vorgeschichtliche Kunst konstatirt haben,^ und

wie es uns in historischen Zeiten in der frühmittel-

alterlichen Kunst der Iren begegnet. Diese ließen ihrer

Phantasie durch verständnisloses Nachmalen von Minia-

turen, unter dem indirekten Einfluss von Weberei und

Flechtarbeit, vor allem aber durch den direkten Einfluss

der Kalligraphie die Zügel schießen. Bei dem Um-

stände, dass in den irischen Klöstern neben der Minia-

turmalerei auch die Metallarbeit — (die in Nordeuropa

unter allen Künsten am längsten den aus den Zeiten

primitivster Kultur ererbten rein geometrischen Orna-

mentstil beibehält) — eifrig betrieben ward — (der

Kalender von Cashel nennt z. B. den Mönch Dagaeus

(f 586) zugleich als Kalligraph und Schmied in Erz und

Eisen), erklärt sich auch bei der Darstellung der mensch-

lichen Figur — die charakteristischen Vorliebe für

Symmetrie, für Anwendung von Zirkel und Lineal und

für phantastisch verschlungenes Linien- und Bänderspiel.

— Ähnlich hat auch die byzantinische Kunst, deren

Leistungen übrigens speciell auf dem Gebiete der

Darstellung des Menschen, bis auf Kondakoff's für

die neueren hierfür bezüglichen Untersuchungen grund-

legendes Werk über die byzantinische Kunst, von der

Kunstgeschichte ungebührlich unterschätzt wurden, unter

den schädigenden Einflüssen des Bilderstreites einer-

seits, und der schwierigen Techniken der Mosaik und

des Zellenschmelzes andererseits, mancherlei Fälle von

Verkümmerung der figürlichen Darstellung zum Orna-

ment aufzuweisen. Ein bezeichnendes Beispiel bietet

ein Emailbildnis des Heilands im Welfensehatz (repro-

duzirt bei Bucher, Geschichte der technischen Künste,

Bd. I, Seite 56), bei welchem Kopf und Körper beinahe

zur Unkenntlichkeit stilisirt sind, und die Arme bereits

zu einem pflanzlichen Ornament umgestaltet erscheinen.

Solche Fälle, die ja eine immer mehr oder minder un-

beabsichtigte Stilisirung der menschlichen Figur reprä-

sentiren, abgerechnet, kennt die Kunst keine Stilisirung

der menschlichen Formen in der Art, wie sie vege-

tabilische und oft auch ani-

malische Formen stilisirt.

— So könnte nach unse-

rer obigen Behauptung, die

reine Ornamentik verwerte

nur stilisirte Naturformen,

die menschliche Figur gar

keine Aufnahme unter ihren

Elementen gefunden haben;

aber in gewissem, be-

schränktem Maße fällt denn

doch auch die allerdings

meist idealisirt, jedoch im-

merhin naturgemäß wieder-

gegebene menschliche Figur

in den Rahmen der engeren

Ornamentik und zwar da,

wo ihre individuelle Be-

deutung als vernunftbegab-

tes Lebewesen vor dem

ästhetischen Werte ihrer

äußeren Erscheinung völlig

in den Hintergrund tritt,

und wo sie sich harmonisch

in stilisirte Darstellungen

vegetabilischer Formen oder

in lineare Ornamentmotive „ , . . T . .

Schrank im Leipziger

einfügt. Kunstgewerbemuseum, Seiten-

D, ,-. ansieht, aufgenommen von

er starren Ornamen- Fk. eeimann, Leidig.