162

KLEINE MITTEILUNGEN.

werden, durch welche alles Künstlerische zurückgedrängt

werde (Konr. Lange), und deshalb vom Netzzeichnen abge-

sehen wird, ist von diesem Standpunkt aus nur zu billigen;

man greift vielmehr zum Stäbchenlegen, um „Lehensformen"

bilden und danach auch zeichnen zu lassen. Wenn dann

weiterhin alle Vorlagen, auch die Wandtafeln und die farben-

kalten Gipsmodelle prinzipiell und ohne Gnade verbannt

werden sollen (Hirth), müssen wir doch sagen, dass man sich

hüten soll, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Mit der

Forderung, dass der Unterricht streng auf der Anschauung

der Natur und der Darstellung ihrer Gebilde begründet

werden soll, kann man sich ganz einverstanden erklären und

braucht doch nicht auf einmal alles über Bord zu werfen,

was verständige Lehrergenerationen in jahrzehntelangem

Bemühen an trefflichen Bildungsmitteln zusammengetragen

haben, die notab'ene recht häufig die besten Erfolge erzielt

haben. Auch hier zeigt sich das Neue extrem, um nicht zu

sagen extravagant, wie es ja auch mit der „Moderne" in der

bildenden Kunst ist. Höchst sympathisch muss ja den Freund

des Kunstgewerbes die Forderung berühren, dass schon der

Schulunterricht „aus dem ewigen Jungbrunnen aller Kunst,

aus der Natur schöpfen soll". — Der zweite besondere Teil

des Büchleins bringt einzelne Vorschläge für den Lehrgang

im Zeichnen, wie sie sich als Ergebnis praktischer Versuche

an Hamburgischen Schulen darstellen und damit ihre Aus-

führbarkeit erwiesen haben. Wesentlich ist dabei, dass der

Unterricht für alle Kinder, seien sie in der Volks-, Mittel-

oder höheren Schule, der gleiche sein muss und kann: Allen

Schichten unseres Volkes muss die künstlerische Bildung

zugänglich gemacht werden. Wer sich für die hocherwünschte,

ja notwendige Hebung des künstlerischen Sinnes im Vater-

land interessirt, und von rechtswegen sollte man das von

jedem unserer Leser voraussetzen — möge die kleine, inhalt-

reicho Schrift nicht unbeachtet lassen! Ol.

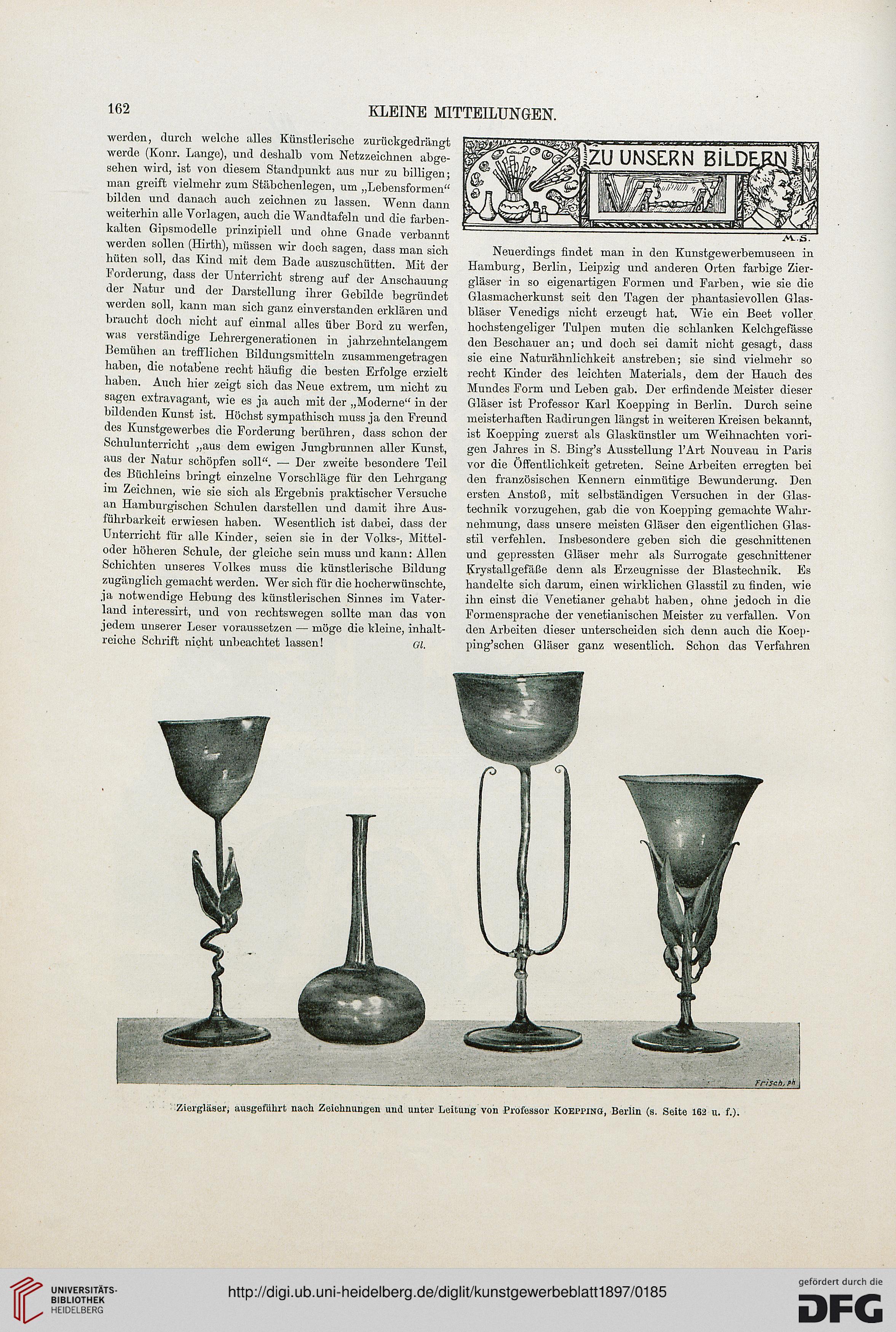

Neuerdings findet man in den Kunstgewerbemuseen in

Hamburg, Berlin, Leipzig und anderen Orten farbige Zier-

gläser in so eigenartigen Formen und Farben, wie sie die

Glasmacherkunst seit den Tagen der phantasievollen Glas-

bläser Venedigs nicht erzeugt hat. Wie ein Beet voller

hochstengoliger Tulpen muten die schlanken Kelchgof'ässe

den Beschauer an; und doch sei damit nicht gesagt, dass

sie eine Naturähnlichkeit anstreben; sie sind vielmehr so

recht Kinder des leichten Materials, dem der Hauch des

Mundes Form und Leben gab. Der erfindende Meister dieser

Gläser ist Professor Karl Koepping in Berlin. Durch seine

meisterhaften Kadirungen längst in weiteren Kreisen bekannt,

ist Koepping zuerst als Glaskünstler um Weihnachten vori-

gen Jahres in S. Bing's Ausstellung l'Art Nouveau in Paris

vor die Öffentlichkeit getreten. Seine Arbeiten erregten bei

den französischen Kennern einmütige Bewunderung. Den

ersten Anstoß, mit selbständigen Vorsuchen in der Glas-

technik vorzugehen, gab die von Koepping gemachte Wahr-

nehmung, dass unsere meisten Gläser den eigentlichen Glas-

stil verfehlen. Insbesondere geben sich die geschnittenen

und gepressten Gläser mehr als Surrogate geschnittener

Krystallgefäße denn als Erzeugnisse der Blastechnik. Es

handelte sich darum, einen wirklichen Glasstil zu finden, wie

ihn einst die Venetianer gehabt haben, ohne jedoch in die

Formensprache der venetianischon Meister zu verfallen. Von

den Arbeiten dieser unterscheiden sich denn auch die Koep-

ping'schen Gläser ganz wesentlich. Schon das Verfahren

frisch, r*

Ziergläser; ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepi-ino, Berlin (s. Seite 162 u. f.).

KLEINE MITTEILUNGEN.

werden, durch welche alles Künstlerische zurückgedrängt

werde (Konr. Lange), und deshalb vom Netzzeichnen abge-

sehen wird, ist von diesem Standpunkt aus nur zu billigen;

man greift vielmehr zum Stäbchenlegen, um „Lehensformen"

bilden und danach auch zeichnen zu lassen. Wenn dann

weiterhin alle Vorlagen, auch die Wandtafeln und die farben-

kalten Gipsmodelle prinzipiell und ohne Gnade verbannt

werden sollen (Hirth), müssen wir doch sagen, dass man sich

hüten soll, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Mit der

Forderung, dass der Unterricht streng auf der Anschauung

der Natur und der Darstellung ihrer Gebilde begründet

werden soll, kann man sich ganz einverstanden erklären und

braucht doch nicht auf einmal alles über Bord zu werfen,

was verständige Lehrergenerationen in jahrzehntelangem

Bemühen an trefflichen Bildungsmitteln zusammengetragen

haben, die notab'ene recht häufig die besten Erfolge erzielt

haben. Auch hier zeigt sich das Neue extrem, um nicht zu

sagen extravagant, wie es ja auch mit der „Moderne" in der

bildenden Kunst ist. Höchst sympathisch muss ja den Freund

des Kunstgewerbes die Forderung berühren, dass schon der

Schulunterricht „aus dem ewigen Jungbrunnen aller Kunst,

aus der Natur schöpfen soll". — Der zweite besondere Teil

des Büchleins bringt einzelne Vorschläge für den Lehrgang

im Zeichnen, wie sie sich als Ergebnis praktischer Versuche

an Hamburgischen Schulen darstellen und damit ihre Aus-

führbarkeit erwiesen haben. Wesentlich ist dabei, dass der

Unterricht für alle Kinder, seien sie in der Volks-, Mittel-

oder höheren Schule, der gleiche sein muss und kann: Allen

Schichten unseres Volkes muss die künstlerische Bildung

zugänglich gemacht werden. Wer sich für die hocherwünschte,

ja notwendige Hebung des künstlerischen Sinnes im Vater-

land interessirt, und von rechtswegen sollte man das von

jedem unserer Leser voraussetzen — möge die kleine, inhalt-

reicho Schrift nicht unbeachtet lassen! Ol.

Neuerdings findet man in den Kunstgewerbemuseen in

Hamburg, Berlin, Leipzig und anderen Orten farbige Zier-

gläser in so eigenartigen Formen und Farben, wie sie die

Glasmacherkunst seit den Tagen der phantasievollen Glas-

bläser Venedigs nicht erzeugt hat. Wie ein Beet voller

hochstengoliger Tulpen muten die schlanken Kelchgof'ässe

den Beschauer an; und doch sei damit nicht gesagt, dass

sie eine Naturähnlichkeit anstreben; sie sind vielmehr so

recht Kinder des leichten Materials, dem der Hauch des

Mundes Form und Leben gab. Der erfindende Meister dieser

Gläser ist Professor Karl Koepping in Berlin. Durch seine

meisterhaften Kadirungen längst in weiteren Kreisen bekannt,

ist Koepping zuerst als Glaskünstler um Weihnachten vori-

gen Jahres in S. Bing's Ausstellung l'Art Nouveau in Paris

vor die Öffentlichkeit getreten. Seine Arbeiten erregten bei

den französischen Kennern einmütige Bewunderung. Den

ersten Anstoß, mit selbständigen Vorsuchen in der Glas-

technik vorzugehen, gab die von Koepping gemachte Wahr-

nehmung, dass unsere meisten Gläser den eigentlichen Glas-

stil verfehlen. Insbesondere geben sich die geschnittenen

und gepressten Gläser mehr als Surrogate geschnittener

Krystallgefäße denn als Erzeugnisse der Blastechnik. Es

handelte sich darum, einen wirklichen Glasstil zu finden, wie

ihn einst die Venetianer gehabt haben, ohne jedoch in die

Formensprache der venetianischon Meister zu verfallen. Von

den Arbeiten dieser unterscheiden sich denn auch die Koep-

ping'schen Gläser ganz wesentlich. Schon das Verfahren

frisch, r*

Ziergläser; ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepi-ino, Berlin (s. Seite 162 u. f.).