KLEINE MITTEILUNGEN.

163

bei ihrer Herstellung ist ein anderes. Während die vene-

tianischen Gläser aus dem Glashafen geblasen sind, werden

Koepping's Gläser aus Röhren gefertigt, die vor der Glas-

bläserflamme Verblasen werden. Diese Röhrenbläserei ist

zwar nichts neues, sondern wird seit längerer Zeit z. B. zur

Herstellung der sog. Geissler'sohen Röhren geübt. In der-

selben Technik hat auch in Hamburg D. F. C. Müller seine

Ziergläser gefertigt, deren das Hamburgische Museum eine

Auswahl besitzt. Aber während die Versuche, Zierglaser

aus Röhren zu blasen, bisher sich auf die Nachbildung vene-

tianischer Flügelgläser und anderer Renaissanceformen be-

schränkte, ging Koepping darauf aus, auf Grund dieser

Technik neue, freierfundene Formen zuwege zu bringen.

Er gelangte so zu einem Glasstil, welcher als der nicht

mehr zu übertreffende Ausdruck in der Richtung wagender

Zierlichkeit anzusehen ist. Und wenn man fragt, woher

Koepping die Anregungen zur künstlerischen Gestaltung

seiner Gläser empfing, so ist es selbstverständlich, dass er

in erster Linie aus seiner eigenen feinen Künstlerempfindung

geschöpft hat. Aber mitgewirkt haben auch andere, äussere

Einflüsse. Zunächst die Pflanzenwelt. Die bereits erwähnte

Verwandtschaft der Gläser mit natürlichen Tulpen spricht

sich nicht allein in den Formen der Kelche und in den

hohen, meist geraden oder nur wenig gewundenen Stengeln

aus. Von unten auf wachsen auch schwertförmige Blatter

empor, meist zwei an jedem Glase, die sich, bald gebogen,

bald leicht gewunden oder gewickelt, an den Stengel oder

an den Kelch legen. Zuweilen klingt in den Blättern ein

Henkelmotiv — jedoch nur in leiser Andeutung - durch,

meist aber dienen die Blätterpaare nur dem Auge zur ge-

fälligen Überleitung vom Fuss und Stengel zum rundlich

ausladenden Kelch. Zum Handgebrauch sind diese zarten

Gebilde überhaupt nicht geschaffen. Dem Besitzer eines

solchen Glases wird es nicht in den Sinn kommen, es als

Trinkgefäß zu benutzen, weder Alltags noch Festtags. Und

auch zur Verwendung als Blumenvasen sind sie vom Künstler

nicht entworfen. Es sind schmückende Kunstgegenstände,

die wie ihre Blumenvorbilder nur dem Auge einen Gennss

bereiten wollen. Wenn auf die Gestaltung der Gläser Blu-

menformen bestimmend eingewirkt haben, so möchte man

glauben, dass auch die angewendete Farbengebung auf die-

selbe Quelle zurückzuführen ist. Das ist aber nicht der Fall.

Koepping hat in Paris die trefflichen Sammlungen und Vor-

räte an japanischen Kunstarbeiten bei S. Bing eifrig studirt,

und besonders den japanischen Töpferarbeiten mit ihren far-

bigen ineinander geflossenen Glasuren entnahm er allerlei

Anregungen für die Färbung seiner Gläser. Diese sind

nämlich nicht etwa aus einfarbigem Glas geblasen oder

aus verschiedenfarbigen Glasschichten gebildet. Die Glas-

röhren, aus denen sie entstanden sind, werden vielmehr

mit Chemikalien, besonders mit Metalloxyden, so prä-

parirt, dass erst im Feuer sich die erwünschten Farben

entwickeln, Farben, die bald fleckig, bald geädert oder

wolkig auftreten und in der Harmonie ihrer Töne mit dem

Farbenspiel der alten japanischen Thonglasurcn wetteifern. Be-

sondere Reize ergeben sich noch durch wunderbare metallische

Reflexe, sowie dadurch, dass sich bei auffallendem Licht ganz

andere Farben als bei durchscheinendem Licht ergeben. Auch

in der Verfeinerung seines Formengefühls hat Koepping von

den Japanern gelernt. Man wird leicht bemerken, dass die

Gläser im hohen Grade das Gepräge der Handarbeit tragen

mit allen ihren reizvollen Zufälligkeiten. Die Unregelmäßig-

keiten der Rundung, die eingefallenen Stellen, die ungleichen

Bänder sind nicht etwa Mängel der Ausführung, sondern im

fc&j>*.

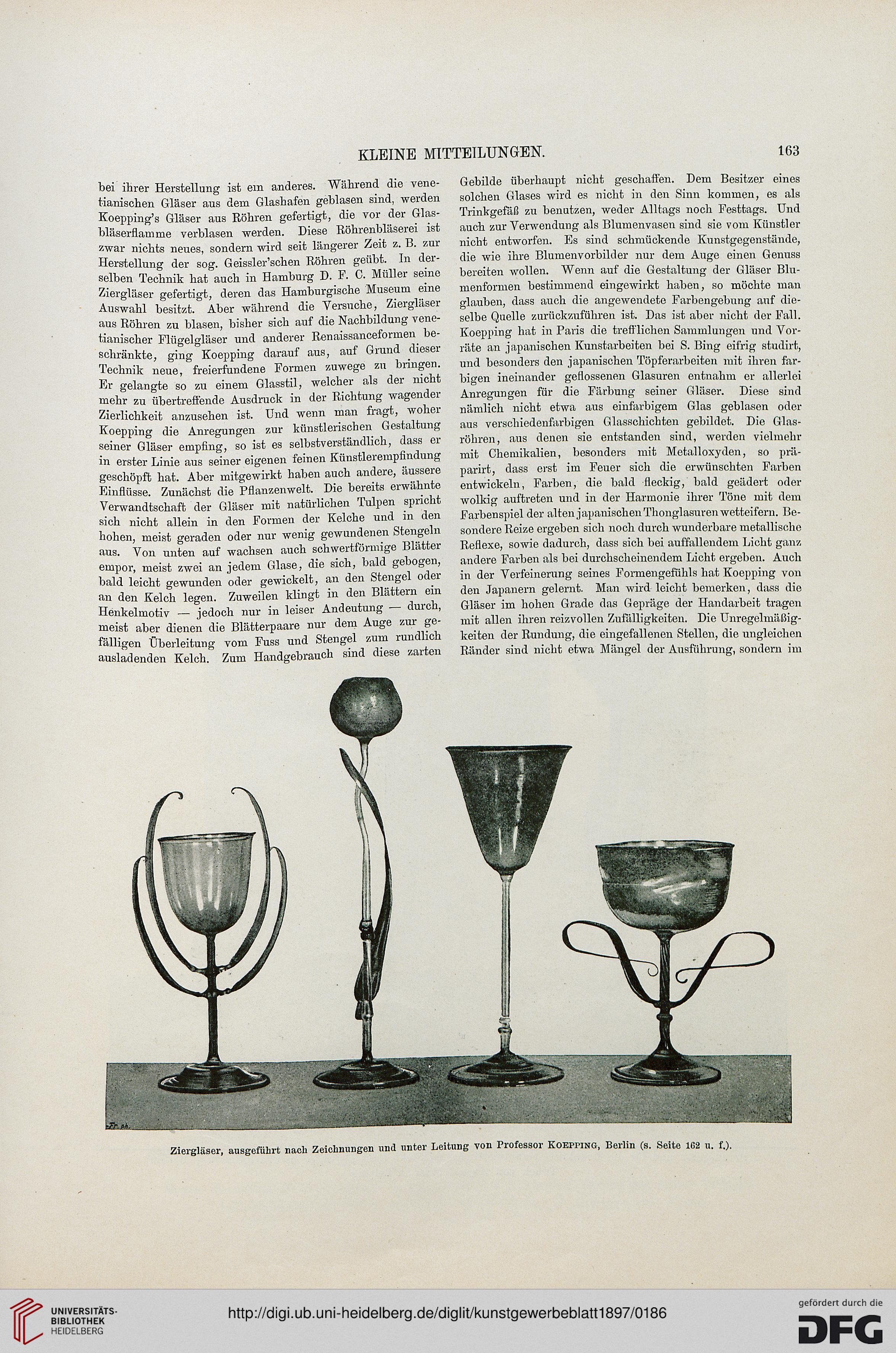

Zlerglfiser, ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepping, Berlin (s. Seite 168 u. f.).

163

bei ihrer Herstellung ist ein anderes. Während die vene-

tianischen Gläser aus dem Glashafen geblasen sind, werden

Koepping's Gläser aus Röhren gefertigt, die vor der Glas-

bläserflamme Verblasen werden. Diese Röhrenbläserei ist

zwar nichts neues, sondern wird seit längerer Zeit z. B. zur

Herstellung der sog. Geissler'sohen Röhren geübt. In der-

selben Technik hat auch in Hamburg D. F. C. Müller seine

Ziergläser gefertigt, deren das Hamburgische Museum eine

Auswahl besitzt. Aber während die Versuche, Zierglaser

aus Röhren zu blasen, bisher sich auf die Nachbildung vene-

tianischer Flügelgläser und anderer Renaissanceformen be-

schränkte, ging Koepping darauf aus, auf Grund dieser

Technik neue, freierfundene Formen zuwege zu bringen.

Er gelangte so zu einem Glasstil, welcher als der nicht

mehr zu übertreffende Ausdruck in der Richtung wagender

Zierlichkeit anzusehen ist. Und wenn man fragt, woher

Koepping die Anregungen zur künstlerischen Gestaltung

seiner Gläser empfing, so ist es selbstverständlich, dass er

in erster Linie aus seiner eigenen feinen Künstlerempfindung

geschöpft hat. Aber mitgewirkt haben auch andere, äussere

Einflüsse. Zunächst die Pflanzenwelt. Die bereits erwähnte

Verwandtschaft der Gläser mit natürlichen Tulpen spricht

sich nicht allein in den Formen der Kelche und in den

hohen, meist geraden oder nur wenig gewundenen Stengeln

aus. Von unten auf wachsen auch schwertförmige Blatter

empor, meist zwei an jedem Glase, die sich, bald gebogen,

bald leicht gewunden oder gewickelt, an den Stengel oder

an den Kelch legen. Zuweilen klingt in den Blättern ein

Henkelmotiv — jedoch nur in leiser Andeutung - durch,

meist aber dienen die Blätterpaare nur dem Auge zur ge-

fälligen Überleitung vom Fuss und Stengel zum rundlich

ausladenden Kelch. Zum Handgebrauch sind diese zarten

Gebilde überhaupt nicht geschaffen. Dem Besitzer eines

solchen Glases wird es nicht in den Sinn kommen, es als

Trinkgefäß zu benutzen, weder Alltags noch Festtags. Und

auch zur Verwendung als Blumenvasen sind sie vom Künstler

nicht entworfen. Es sind schmückende Kunstgegenstände,

die wie ihre Blumenvorbilder nur dem Auge einen Gennss

bereiten wollen. Wenn auf die Gestaltung der Gläser Blu-

menformen bestimmend eingewirkt haben, so möchte man

glauben, dass auch die angewendete Farbengebung auf die-

selbe Quelle zurückzuführen ist. Das ist aber nicht der Fall.

Koepping hat in Paris die trefflichen Sammlungen und Vor-

räte an japanischen Kunstarbeiten bei S. Bing eifrig studirt,

und besonders den japanischen Töpferarbeiten mit ihren far-

bigen ineinander geflossenen Glasuren entnahm er allerlei

Anregungen für die Färbung seiner Gläser. Diese sind

nämlich nicht etwa aus einfarbigem Glas geblasen oder

aus verschiedenfarbigen Glasschichten gebildet. Die Glas-

röhren, aus denen sie entstanden sind, werden vielmehr

mit Chemikalien, besonders mit Metalloxyden, so prä-

parirt, dass erst im Feuer sich die erwünschten Farben

entwickeln, Farben, die bald fleckig, bald geädert oder

wolkig auftreten und in der Harmonie ihrer Töne mit dem

Farbenspiel der alten japanischen Thonglasurcn wetteifern. Be-

sondere Reize ergeben sich noch durch wunderbare metallische

Reflexe, sowie dadurch, dass sich bei auffallendem Licht ganz

andere Farben als bei durchscheinendem Licht ergeben. Auch

in der Verfeinerung seines Formengefühls hat Koepping von

den Japanern gelernt. Man wird leicht bemerken, dass die

Gläser im hohen Grade das Gepräge der Handarbeit tragen

mit allen ihren reizvollen Zufälligkeiten. Die Unregelmäßig-

keiten der Rundung, die eingefallenen Stellen, die ungleichen

Bänder sind nicht etwa Mängel der Ausführung, sondern im

fc&j>*.

Zlerglfiser, ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepping, Berlin (s. Seite 168 u. f.).