166

AUSSTELLUNG VON WERKEN ALTEN KUNSTGEWERBES.

v?*/

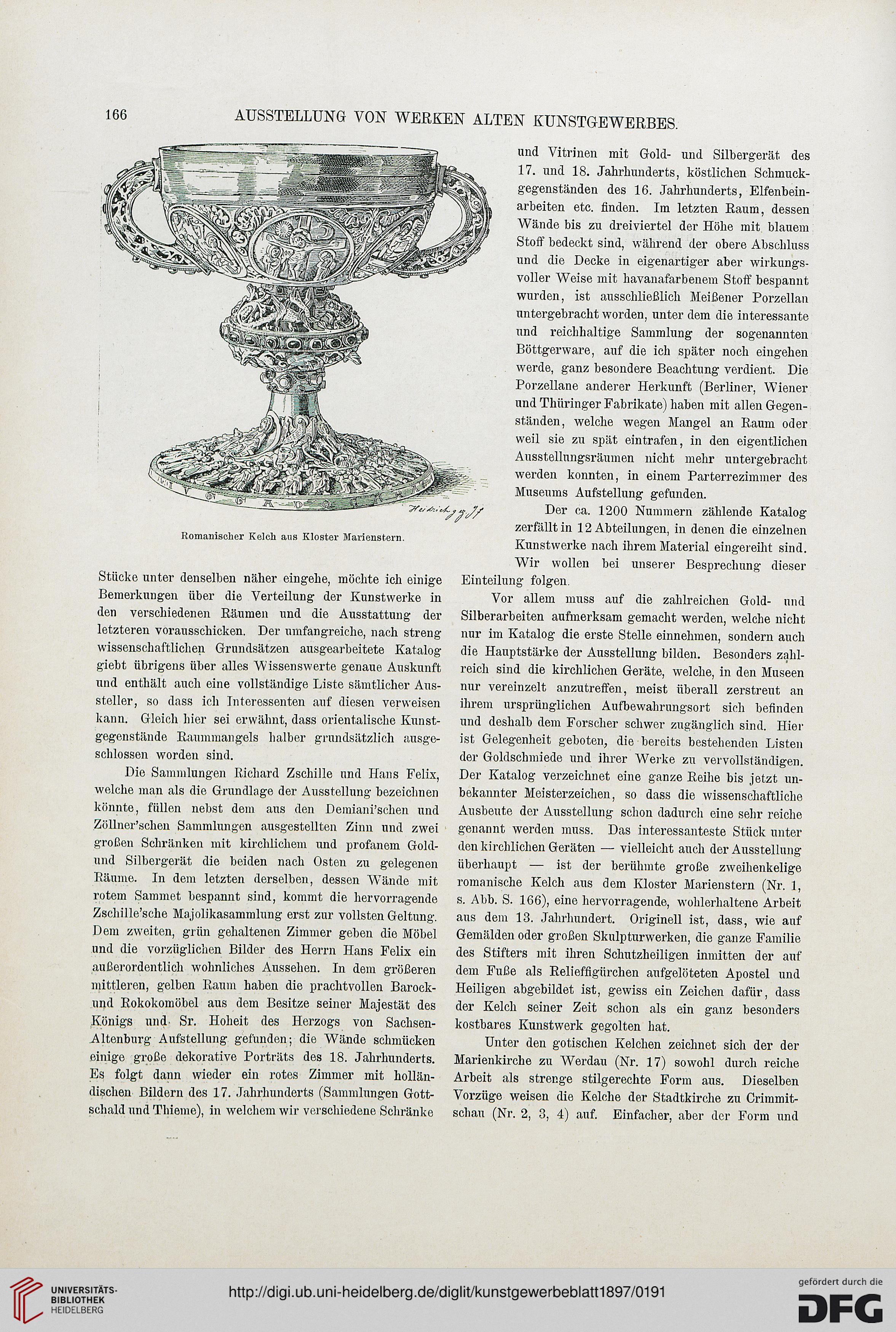

Romanischer Kelch ans Kloster Marienstern.

Stücke unter denselben näher eingehe, möchte ich einige

Bemerkungen über die Verteilung der Kunstwerke in

den verschiedenen Säumen und die Ausstattung der

letzteren vorausschicken. Der umfangreiche, nach streng

wissenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeitete Katalog

giebt übrigens über alles Wissenswerte genaue Auskunft

und enthält auch eine vollständige Liste sämtlicher Aus-

steller, so dass ich Interessenten auf diesen verweisen

kann. Gleich hier sei erwähnt, dass orientalische Kunst-

gegenstände Eaumniangels halber grundsätzlich ausge-

schlossen worden sind.

Die Sammlungen Richard Zschille und Hans Felix,

welche man als die Grundlage der Ausstellung bezeichnen

könnte, füllen nebst dem aus den Demiani'schen und

ZöUner'schen Sammlungen ausgestellten Zinn und zwei

großen Schränken mit kirchlichem und profanem Gold-

und Silbergerät die beiden nach Osten zu gelegenen

Bäume. In dem letzten derselben, dessen Wände mit

rotem Sammet bespannt sind, kommt die hervorragende

Zschille'sche Majolikasammlung erst zur vollsten Geltung.

Dem zweiten, grün gehaltenen Zimmer geben die Möbel

und die vorzüglichen Bilder des Herrn Hans Felix ein

außerordentlich wohnliches Aussehen. In dem größeren

mittleren, gelben Kaum haben die prachtvollen Barock-

und Kokokomöbel aus dem Besitze seiner Majestät des

Königs und- Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-

Altenburg Aufstellung gefunden; die Wände schmücken

einige große dekorative Porträts des 18. Jahrhunderts.

Es folgt dann wieder ein rotes Zimmer mit, hollän-

dischen Bildern des 17. Jahrhunderts (Sammlungen Gott-

schald und Thieme), in welchem wir verschiedene Schränke

und Vitrinen mit Gold- und Silbergerät des

17. und 18. Jahrhunderts, köstlichen Schmuck-

gegenständen des 16. Jahrhunderts, Elfenbein-

arbeiten etc. finden. Im letzten Eaum, dessen

Wände bis zu dreiviertel der Höhe mit blauem

Stoff bedeckt sind, während der obere Abschluss

und die Decke in eigenartiger aber wirkungs-

voller Weise mit havanafarbenem Stoff bespannt

wurden, ist ausschließlich Meißener Porzellan

untergebracht worden, unter dem die interessante

und reichhaltige Sammlung der sogenannten

Böttgerware, auf die icli später noch eingehen

werde, ganz besondere Beachtung verdient. Die

Porzellane anderer Herkunft (Berliner, Wiener

und Thüringer Fabrikate) haben mit allen Gegen-

ständen, welche wegen Mangel an Eaum oder

weil sie zu spät eintrafen, in den eigentlichen

Ausstellungsräumen nicht mehr untergebracht

werden konnten, in einem Parterrezimmer des

Museums Aufstellung gefunden.

Der ca. 1200 Nummern zählende Katalog

zerfällt in 12 Abteilungen, in denen die einzelnen

Kunstwerke nach ihrem Material eingereiht sind.

Wir wollen bei unserer Besprechung dieser

Einteilung folgen.

Vor allem muss auf die zahlreichen Gold- und

Silberarbeiten aufmerksam gemacht werden, welche nicht

nur im Katalog die erste Stelle einnehmen, sondern auch

die Hauptstärke der Ausstellung bilden. Besonders zahl-

reich sind die kirchlichen Geräte, welche, in den Museen

nur vereinzelt anzutreffen, meist überall zerstreut an

ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort sich befinden

und deshalb dem Forscher schwer zugänglich sind. Hier

ist Gelegenheit geboten, die bereits bestehenden Listen

der Goldschmiede und ihrer Werke zu vervollständigen.

Der Katalog verzeichnet eine ganze Eeihe bis jetzt un-

bekannter Meisterzeichen, so dass die wissenschaftliche

Ausbeute der Ausstellung schon dadurch eine sehr reiche

genannt werden muss. Das interessanteste Stück unter

den kirchlichen Geräten — vielleicht auch der Ausstellung

überhaupt — ist der berühmte große zweihenkelige

romanische Kelch aus dem Kloster Marienstern (Nr. 1,

s. Abb. S. 166), eine hervorragende, wohlerhaltene Arbeit

aus dem 13. Jahrhundert. Originell ist, dass, wie auf

Gemälden oder großen Skulpturwerken, die ganze Familie

des Stifters mit ihren Schutzheiligen inmitten der auf

dem Fuße als Eelieffigürchen aufgelöteten Apostel und

Heiligen abgebildet ist, gewiss ein Zeichen dafür, dass

der Kelch seiner Zeit schon als ein ganz besonders

kostbares Kunstwerk gegolten hat.

Unter den gotischen Kelchen zeichnet sich der der

Marienkirche zu Werdau (Nr. 17) sowohl durch reiche

Arbeit als strenge stilgerechte Form aus. Dieselben

Vorzüge weisen die Kelche der Stadtkirche zu Crimmit-

schau (Nr. 2, 3, 4) auf. Einfacher, aber der Form und

AUSSTELLUNG VON WERKEN ALTEN KUNSTGEWERBES.

v?*/

Romanischer Kelch ans Kloster Marienstern.

Stücke unter denselben näher eingehe, möchte ich einige

Bemerkungen über die Verteilung der Kunstwerke in

den verschiedenen Säumen und die Ausstattung der

letzteren vorausschicken. Der umfangreiche, nach streng

wissenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeitete Katalog

giebt übrigens über alles Wissenswerte genaue Auskunft

und enthält auch eine vollständige Liste sämtlicher Aus-

steller, so dass ich Interessenten auf diesen verweisen

kann. Gleich hier sei erwähnt, dass orientalische Kunst-

gegenstände Eaumniangels halber grundsätzlich ausge-

schlossen worden sind.

Die Sammlungen Richard Zschille und Hans Felix,

welche man als die Grundlage der Ausstellung bezeichnen

könnte, füllen nebst dem aus den Demiani'schen und

ZöUner'schen Sammlungen ausgestellten Zinn und zwei

großen Schränken mit kirchlichem und profanem Gold-

und Silbergerät die beiden nach Osten zu gelegenen

Bäume. In dem letzten derselben, dessen Wände mit

rotem Sammet bespannt sind, kommt die hervorragende

Zschille'sche Majolikasammlung erst zur vollsten Geltung.

Dem zweiten, grün gehaltenen Zimmer geben die Möbel

und die vorzüglichen Bilder des Herrn Hans Felix ein

außerordentlich wohnliches Aussehen. In dem größeren

mittleren, gelben Kaum haben die prachtvollen Barock-

und Kokokomöbel aus dem Besitze seiner Majestät des

Königs und- Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-

Altenburg Aufstellung gefunden; die Wände schmücken

einige große dekorative Porträts des 18. Jahrhunderts.

Es folgt dann wieder ein rotes Zimmer mit, hollän-

dischen Bildern des 17. Jahrhunderts (Sammlungen Gott-

schald und Thieme), in welchem wir verschiedene Schränke

und Vitrinen mit Gold- und Silbergerät des

17. und 18. Jahrhunderts, köstlichen Schmuck-

gegenständen des 16. Jahrhunderts, Elfenbein-

arbeiten etc. finden. Im letzten Eaum, dessen

Wände bis zu dreiviertel der Höhe mit blauem

Stoff bedeckt sind, während der obere Abschluss

und die Decke in eigenartiger aber wirkungs-

voller Weise mit havanafarbenem Stoff bespannt

wurden, ist ausschließlich Meißener Porzellan

untergebracht worden, unter dem die interessante

und reichhaltige Sammlung der sogenannten

Böttgerware, auf die icli später noch eingehen

werde, ganz besondere Beachtung verdient. Die

Porzellane anderer Herkunft (Berliner, Wiener

und Thüringer Fabrikate) haben mit allen Gegen-

ständen, welche wegen Mangel an Eaum oder

weil sie zu spät eintrafen, in den eigentlichen

Ausstellungsräumen nicht mehr untergebracht

werden konnten, in einem Parterrezimmer des

Museums Aufstellung gefunden.

Der ca. 1200 Nummern zählende Katalog

zerfällt in 12 Abteilungen, in denen die einzelnen

Kunstwerke nach ihrem Material eingereiht sind.

Wir wollen bei unserer Besprechung dieser

Einteilung folgen.

Vor allem muss auf die zahlreichen Gold- und

Silberarbeiten aufmerksam gemacht werden, welche nicht

nur im Katalog die erste Stelle einnehmen, sondern auch

die Hauptstärke der Ausstellung bilden. Besonders zahl-

reich sind die kirchlichen Geräte, welche, in den Museen

nur vereinzelt anzutreffen, meist überall zerstreut an

ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort sich befinden

und deshalb dem Forscher schwer zugänglich sind. Hier

ist Gelegenheit geboten, die bereits bestehenden Listen

der Goldschmiede und ihrer Werke zu vervollständigen.

Der Katalog verzeichnet eine ganze Eeihe bis jetzt un-

bekannter Meisterzeichen, so dass die wissenschaftliche

Ausbeute der Ausstellung schon dadurch eine sehr reiche

genannt werden muss. Das interessanteste Stück unter

den kirchlichen Geräten — vielleicht auch der Ausstellung

überhaupt — ist der berühmte große zweihenkelige

romanische Kelch aus dem Kloster Marienstern (Nr. 1,

s. Abb. S. 166), eine hervorragende, wohlerhaltene Arbeit

aus dem 13. Jahrhundert. Originell ist, dass, wie auf

Gemälden oder großen Skulpturwerken, die ganze Familie

des Stifters mit ihren Schutzheiligen inmitten der auf

dem Fuße als Eelieffigürchen aufgelöteten Apostel und

Heiligen abgebildet ist, gewiss ein Zeichen dafür, dass

der Kelch seiner Zeit schon als ein ganz besonders

kostbares Kunstwerk gegolten hat.

Unter den gotischen Kelchen zeichnet sich der der

Marienkirche zu Werdau (Nr. 17) sowohl durch reiche

Arbeit als strenge stilgerechte Form aus. Dieselben

Vorzüge weisen die Kelche der Stadtkirche zu Crimmit-

schau (Nr. 2, 3, 4) auf. Einfacher, aber der Form und