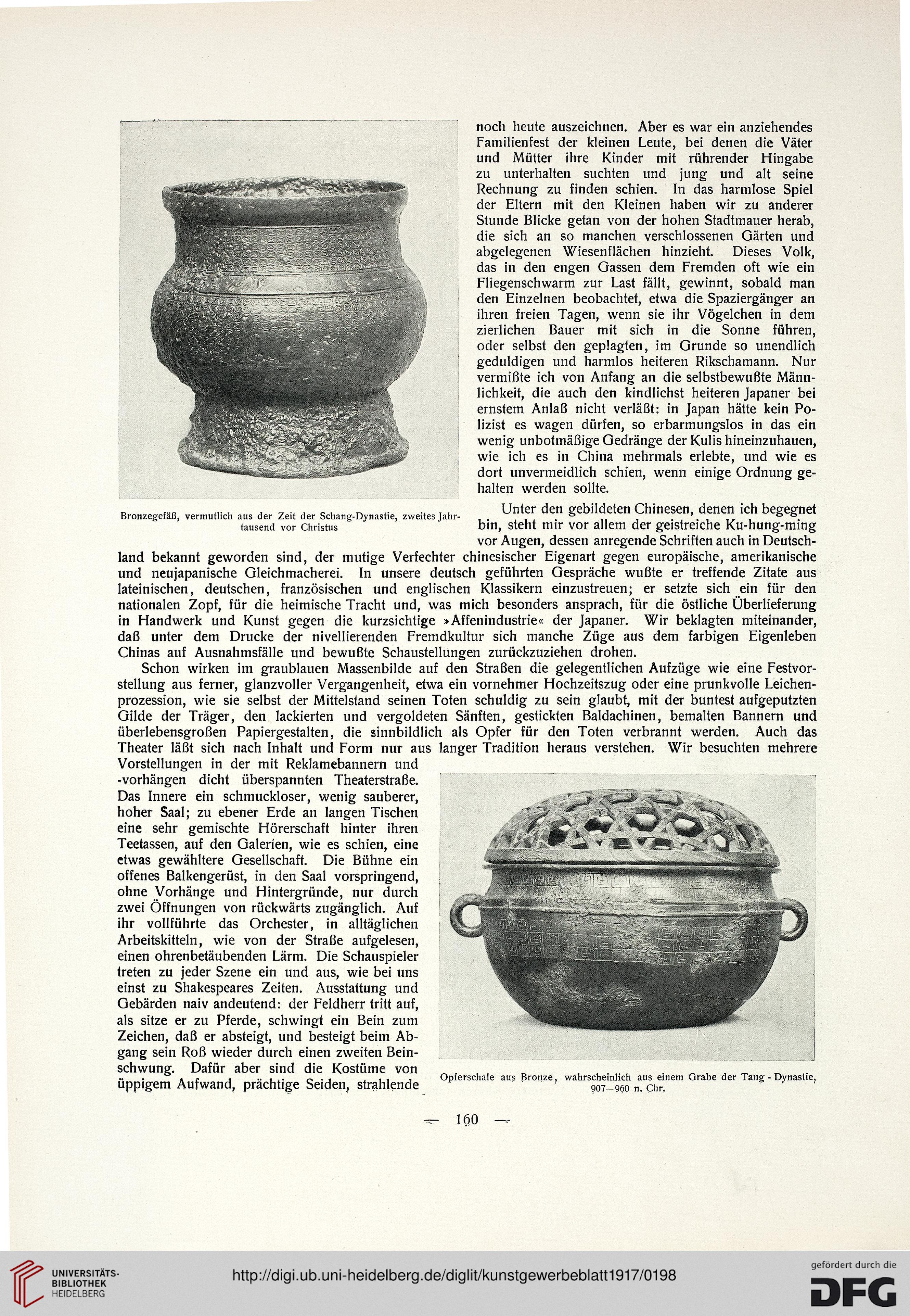

Bronzegefäß, vermutlich aus der Zeit der Schang-Dynastie, zweites Jahr

tausend vor Christus

noch heute auszeichnen. Aber es war ein anziehendes

Familienfest der kleinen Leute, bei denen die Väter

und Mütter ihre Kinder mit rührender Hingabe

zu unterhalten suchten und jung und alt seine

Rechnung zu finden schien. In das harmlose Spiel

der Eltern mit den Kleinen haben wir zu anderer

Stunde Blicke getan von der hohen Stadtmauer herab,

die sich an so manchen verschlossenen Gärten und

abgelegenen Wiesenflächen hinzieht. Dieses Volk,

das in den engen Gassen dem Fremden oft wie ein

Fliegenschwarm zur Last fällt, gewinnt, sobald man

den Einzelnen beobachtet, etwa die Spaziergänger an

ihren freien Tagen, wenn sie ihr Vögelchen in dem

zierlichen Bauer mit sich in die Sonne führen,

oder selbst den geplagten, im Grunde so unendlich

geduldigen und harmlos heiteren Rikschamann. Nur

vermißte ich von Anfang an die selbstbewußte Männ-

lichkeit, die auch den kindlichst heiteren Japaner bei

ernstem Anlaß nicht verläßt: in Japan hätte kein Po-

lizist es wagen dürfen, so erbarmungslos in das ein

wenig unbotmäßige Gedränge der Kulis hineinzuhauen,

wie ich es in China mehrmals erlebte, und wie es

dort unvermeidlich schien, wenn einige Ordnung ge-

halten werden sollte.

Unter den gebildeten Chinesen, denen ich begegnet

bin, steht mir vor allem der geistreiche Ku-hung-ming

vor Augen, dessen anregende Schriften auch in Deutsch-

land bekannt geworden sind, der mutige Verfechter chinesischer Eigenart gegen europäische, amerikanische

und neujapanische Gleichmacherei. In unsere deutsch geführten Gespräche wußte er treffende Zitate aus

lateinischen, deutschen, französischen und englischen Klassikern einzustreuen; er setzte sich ein für den

nationalen Zopf, für die heimische Tracht und, was mich besonders ansprach, für die östliche Überlieferung

in Handwerk und Kunst gegen die kurzsichtige »Affenindustrie« der Japaner. Wir beklagten miteinander,

daß unter dem Drucke der nivellierenden Fremdkultur sich manche Züge aus dem farbigen Eigenleben

Chinas auf Ausnahmsfälle und bewußte Schaustellungen zurückzuziehen drohen.

Schon wirken im graublauen Massenbilde auf den Straßen die gelegentlichen Aufzüge wie eine Festvor-

stellung aus ferner, glanzvoller Vergangenheit, etwa ein vornehmer Hochzeitszug oder eine prunkvolle Leichen-

prozession, wie sie selbst der Mittelstand seinen Toten schuldig zu sein glaubt, mit der buntest aufgeputzten

Gilde der Träger, den lackierten und vergoldeten Sänften, gestickten Baldachinen, bemalten Bannern und

überlebensgroßen Papiergestalten, die sinnbildlich als Opfer für den Toten verbrannt werden. Auch das

Theater läßt sich nach Inhalt und Form nur aus langer Tradition heraus verstehen. Wir besuchten mehrere

Vorstellungen in der mit Reklamebannern und

-vorhängen dicht überspannten Theaterstraße.

Das Innere ein schmuckloser, wenig sauberer,

hoher Saal; zu ebener Erde an langen Tischen

eine sehr gemischte Hörerschaft hinter ihren

Teetassen, auf den Galerien, wie es schien, eine

etwas gewähltere Gesellschaft. Die Bühne ein

offenes Balkengerüst, in den Saal vorspringend,

ohne Vorhänge und Hintergründe, nur durch

zwei Öffnungen von rückwärts zugänglich. Auf

ihr vollführte das Orchester, in alltäglichen

Arbeitskitteln, wie von der Straße aufgelesen,

einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Schauspieler

treten zu jeder Szene ein und aus, wie bei uns

einst zu Shakespeares Zeiten. Ausstattung und

Gebärden naiv andeutend: der Feldherr tritt auf,

als sitze er zu Pferde, schwingt ein Bein zum

Zeichen, daß er absteigt, und besteigt beim Ab-

gang sein Roß wieder durch einen zweiten Bein-

schwung. Dafür aber sind die Kostüme von

,. , ..... ■-.., ,11 , Opferschale aus Bronze, wahrscheinlich aus einem Grabe der Tang - Dynastie,

üppigem Aufwand, prachtige Seiden, strahlende 907-950 n. ehr,

T\

0m

«=- 160 —

tausend vor Christus

noch heute auszeichnen. Aber es war ein anziehendes

Familienfest der kleinen Leute, bei denen die Väter

und Mütter ihre Kinder mit rührender Hingabe

zu unterhalten suchten und jung und alt seine

Rechnung zu finden schien. In das harmlose Spiel

der Eltern mit den Kleinen haben wir zu anderer

Stunde Blicke getan von der hohen Stadtmauer herab,

die sich an so manchen verschlossenen Gärten und

abgelegenen Wiesenflächen hinzieht. Dieses Volk,

das in den engen Gassen dem Fremden oft wie ein

Fliegenschwarm zur Last fällt, gewinnt, sobald man

den Einzelnen beobachtet, etwa die Spaziergänger an

ihren freien Tagen, wenn sie ihr Vögelchen in dem

zierlichen Bauer mit sich in die Sonne führen,

oder selbst den geplagten, im Grunde so unendlich

geduldigen und harmlos heiteren Rikschamann. Nur

vermißte ich von Anfang an die selbstbewußte Männ-

lichkeit, die auch den kindlichst heiteren Japaner bei

ernstem Anlaß nicht verläßt: in Japan hätte kein Po-

lizist es wagen dürfen, so erbarmungslos in das ein

wenig unbotmäßige Gedränge der Kulis hineinzuhauen,

wie ich es in China mehrmals erlebte, und wie es

dort unvermeidlich schien, wenn einige Ordnung ge-

halten werden sollte.

Unter den gebildeten Chinesen, denen ich begegnet

bin, steht mir vor allem der geistreiche Ku-hung-ming

vor Augen, dessen anregende Schriften auch in Deutsch-

land bekannt geworden sind, der mutige Verfechter chinesischer Eigenart gegen europäische, amerikanische

und neujapanische Gleichmacherei. In unsere deutsch geführten Gespräche wußte er treffende Zitate aus

lateinischen, deutschen, französischen und englischen Klassikern einzustreuen; er setzte sich ein für den

nationalen Zopf, für die heimische Tracht und, was mich besonders ansprach, für die östliche Überlieferung

in Handwerk und Kunst gegen die kurzsichtige »Affenindustrie« der Japaner. Wir beklagten miteinander,

daß unter dem Drucke der nivellierenden Fremdkultur sich manche Züge aus dem farbigen Eigenleben

Chinas auf Ausnahmsfälle und bewußte Schaustellungen zurückzuziehen drohen.

Schon wirken im graublauen Massenbilde auf den Straßen die gelegentlichen Aufzüge wie eine Festvor-

stellung aus ferner, glanzvoller Vergangenheit, etwa ein vornehmer Hochzeitszug oder eine prunkvolle Leichen-

prozession, wie sie selbst der Mittelstand seinen Toten schuldig zu sein glaubt, mit der buntest aufgeputzten

Gilde der Träger, den lackierten und vergoldeten Sänften, gestickten Baldachinen, bemalten Bannern und

überlebensgroßen Papiergestalten, die sinnbildlich als Opfer für den Toten verbrannt werden. Auch das

Theater läßt sich nach Inhalt und Form nur aus langer Tradition heraus verstehen. Wir besuchten mehrere

Vorstellungen in der mit Reklamebannern und

-vorhängen dicht überspannten Theaterstraße.

Das Innere ein schmuckloser, wenig sauberer,

hoher Saal; zu ebener Erde an langen Tischen

eine sehr gemischte Hörerschaft hinter ihren

Teetassen, auf den Galerien, wie es schien, eine

etwas gewähltere Gesellschaft. Die Bühne ein

offenes Balkengerüst, in den Saal vorspringend,

ohne Vorhänge und Hintergründe, nur durch

zwei Öffnungen von rückwärts zugänglich. Auf

ihr vollführte das Orchester, in alltäglichen

Arbeitskitteln, wie von der Straße aufgelesen,

einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Schauspieler

treten zu jeder Szene ein und aus, wie bei uns

einst zu Shakespeares Zeiten. Ausstattung und

Gebärden naiv andeutend: der Feldherr tritt auf,

als sitze er zu Pferde, schwingt ein Bein zum

Zeichen, daß er absteigt, und besteigt beim Ab-

gang sein Roß wieder durch einen zweiten Bein-

schwung. Dafür aber sind die Kostüme von

,. , ..... ■-.., ,11 , Opferschale aus Bronze, wahrscheinlich aus einem Grabe der Tang - Dynastie,

üppigem Aufwand, prachtige Seiden, strahlende 907-950 n. ehr,

T\

0m

«=- 160 —