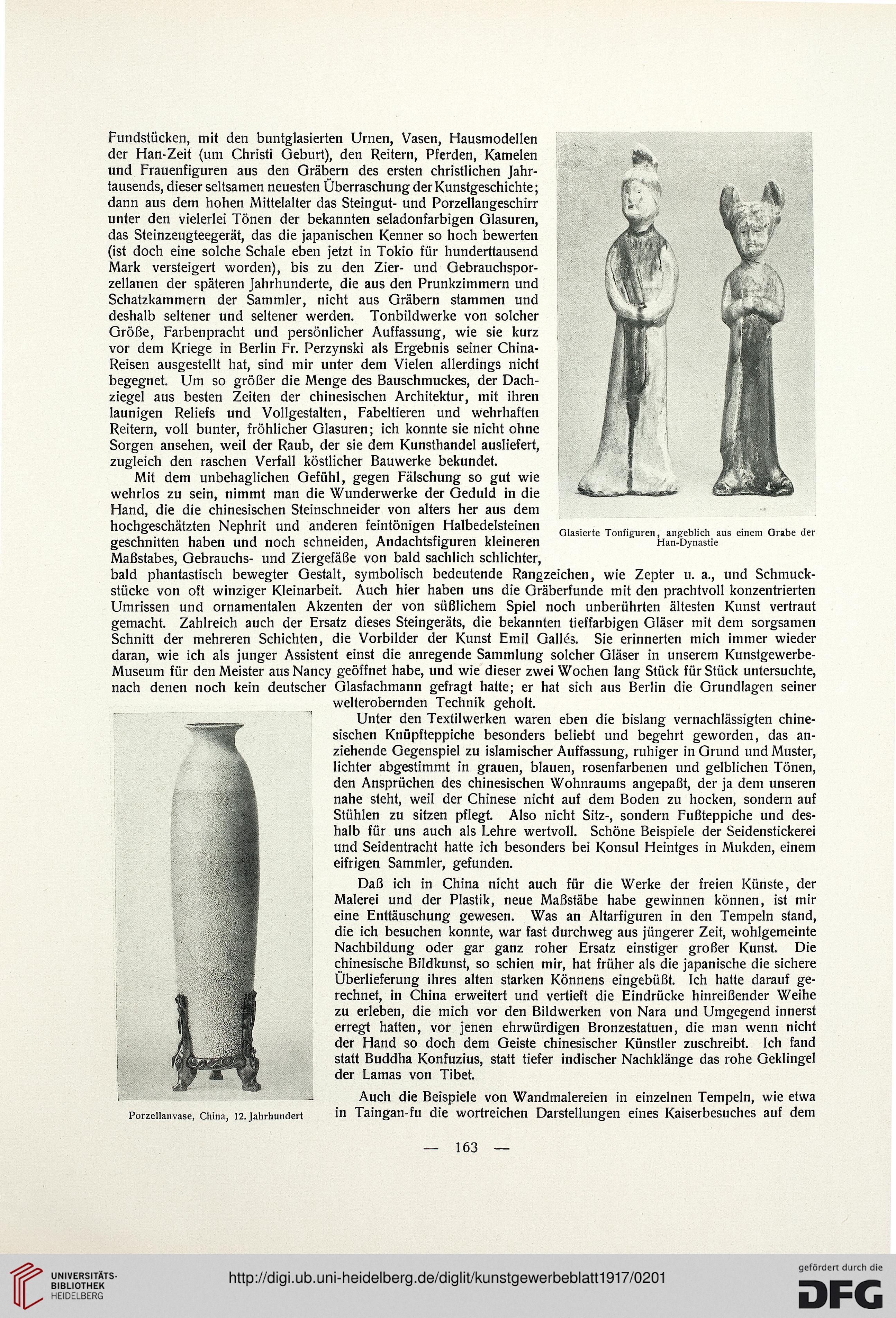

Glasierte Tonfiguren, angeblich aus einem Grabe der

Han-Dynastie

Fundstücken, mit den buntglasierten Urnen, Vasen, Hausmodellen

der Han-Zeit (um Christi Geburt), den Reitern, Pferden, Kamelen

und Frauenfiguren aus den Gräbern des ersten christlichen Jahr-

tausends, dieser seltsamen neuesten Überraschung der Kunstgeschichte;

dann aus dem hohen Mittelalter das Steingut- und Porzellangeschirr

unter den vielerlei Tönen der bekannten seladonfarbigen Glasuren,

das Steinzeugteegerät, das die japanischen Kenner so hoch bewerten

(ist doch eine solche Schale eben jetzt in Tokio für hunderttausend

Mark versteigert worden), bis zu den Zier- und Gebrauchspor-

zellanen der späteren Jahrhunderte, die aus den Prunkzimmern und

Schatzkammern der Sammler, nicht aus Gräbern stammen und

deshalb seltener und seltener werden. Tonbildwerke von solcher

Größe, Farbenpracht und persönlicher Auffassung, wie sie kurz

vor dem Kriege in Berlin Fr. Perzynski als Ergebnis seiner China-

Reisen ausgestellt hat, sind mir unter dem Vielen allerdings nicht

begegnet. Um so größer die Menge des Bauschmuckes, der Dach-

ziegel aus besten Zeiten der chinesischen Architektur, mit ihren

launigen Reliefs und Vollgestalten, Fabeltieren und wehrhaften

Reitern, voll bunter, fröhlicher Glasuren; ich konnte sie nicht ohne

Sorgen ansehen, weil der Raub, der sie dem Kunsthandel ausliefert,

zugleich den raschen Verfall köstlicher Bauwerke bekundet.

Mit dem unbehaglichen Gefühl, gegen Fälschung so gut wie

wehrlos zu sein, nimmt man die Wunderwerke der Geduld in die

Hand, die die chinesischen Steinschneider von alters her aus dem

hochgeschätzten Nephrit und anderen feintönigen Halbedelsteinen

geschnitten haben und noch schneiden, Andachtsfiguren kleineren

Maßstabes, Gebrauchs- und Ziergefäße von bald sachlich schlichter,

bald phantastisch bewegter Gestalt, symbolisch bedeutende Rangzeichen, wie Zepter u. a., und Schmuck-

stücke von oft winziger Kleinarbeit. Auch hier haben uns die Gräberfunde mit den prachtvoll konzentrierten

Umrissen und ornamentalen Akzenten der von süßlichem Spiel noch unberührten ältesten Kunst vertraut

gemacht. Zahlreich auch der Ersatz dieses Steingeräts, die bekannten tieffarbigen Gläser mit dem sorgsamen

Schnitt der mehreren Schichten, die Vorbilder der Kunst Emil Galles. Sie erinnerten mich immer wieder

daran, wie ich als junger Assistent einst die anregende Sammlung solcher Gläser in unserem Kunstgewerbe-

Museum für den Meister aus Nancy geöffnet habe, und wie dieser zwei Wochen lang Stück für Stück untersuchte,

nach denen noch kein deutscher Glasfachmann gefragt hatte; er hat sich aus Berlin die Grundlagen seiner

welterobernden Technik geholt.

Unter den Textilwerken waren eben die bislang vernachlässigten chine-

sischen Knüpfteppiche besonders beliebt und begehrt geworden, das an-

ziehende Gegenspiel zu islamischer Auffassung, ruhiger in Grund und Muster,

lichter abgestimmt in grauen, blauen, rosenfarbenen und gelblichen Tönen,

den Ansprüchen des chinesischen Wohnraums angepaßt, der ja dem unseren

nahe steht, weil der Chinese nicht auf dem Boden zu hocken, sondern auf

Stühlen zu sitzen pflegt. Also nicht Sitz-, sondern Fußteppiche und des-

halb für uns auch als Lehre wertvoll. Schöne Beispiele der Seidenstickerei

und Seidentracht hatte ich besonders bei Konsul Heintges in Mukden, einem

eifrigen Sammler, gefunden.

Daß ich in China nicht auch für die Werke der freien Künste, der

Malerei und der Plastik, neue Maßstäbe habe gewinnen können, ist mir

eine Enttäuschung gewesen. Was an Altarfiguren in den Tempeln stand,

die ich besuchen konnte, war fast durchweg aus jüngerer Zeit, wohlgemeinte

Nachbildung oder gar ganz roher Ersatz einstiger großer Kunst. Die

chinesische Bildkunst, so schien mir, hat früher als die japanische die sichere

Überlieferung ihres alten starken Könnens eingebüßt. Ich hatte darauf ge-

rechnet, in China erweitert und vertieft die Eindrücke hinreißender Weihe

zu erleben, die mich vor den Bildwerken von Nara und Umgegend innerst

erregt hatten, vor jenen ehrwürdigen Bronzestatuen, die man wenn nicht

der Hand so doch dem Geiste chinesischer Künstler zuschreibt. Ich fand

statt Buddha Konfuzius, statt tiefer indischer Nachklänge das rohe Geklingel

der Lamas von Tibet.

Auch die Beispiele von Wandmalereien in einzelnen Tempeln, wie etwa

Porzellanvase, China, 12. Jahrhundert in Taingan-fu die wortreichen Darstellungen eines Kaiserbesuches auf dem

— 163 —

Han-Dynastie

Fundstücken, mit den buntglasierten Urnen, Vasen, Hausmodellen

der Han-Zeit (um Christi Geburt), den Reitern, Pferden, Kamelen

und Frauenfiguren aus den Gräbern des ersten christlichen Jahr-

tausends, dieser seltsamen neuesten Überraschung der Kunstgeschichte;

dann aus dem hohen Mittelalter das Steingut- und Porzellangeschirr

unter den vielerlei Tönen der bekannten seladonfarbigen Glasuren,

das Steinzeugteegerät, das die japanischen Kenner so hoch bewerten

(ist doch eine solche Schale eben jetzt in Tokio für hunderttausend

Mark versteigert worden), bis zu den Zier- und Gebrauchspor-

zellanen der späteren Jahrhunderte, die aus den Prunkzimmern und

Schatzkammern der Sammler, nicht aus Gräbern stammen und

deshalb seltener und seltener werden. Tonbildwerke von solcher

Größe, Farbenpracht und persönlicher Auffassung, wie sie kurz

vor dem Kriege in Berlin Fr. Perzynski als Ergebnis seiner China-

Reisen ausgestellt hat, sind mir unter dem Vielen allerdings nicht

begegnet. Um so größer die Menge des Bauschmuckes, der Dach-

ziegel aus besten Zeiten der chinesischen Architektur, mit ihren

launigen Reliefs und Vollgestalten, Fabeltieren und wehrhaften

Reitern, voll bunter, fröhlicher Glasuren; ich konnte sie nicht ohne

Sorgen ansehen, weil der Raub, der sie dem Kunsthandel ausliefert,

zugleich den raschen Verfall köstlicher Bauwerke bekundet.

Mit dem unbehaglichen Gefühl, gegen Fälschung so gut wie

wehrlos zu sein, nimmt man die Wunderwerke der Geduld in die

Hand, die die chinesischen Steinschneider von alters her aus dem

hochgeschätzten Nephrit und anderen feintönigen Halbedelsteinen

geschnitten haben und noch schneiden, Andachtsfiguren kleineren

Maßstabes, Gebrauchs- und Ziergefäße von bald sachlich schlichter,

bald phantastisch bewegter Gestalt, symbolisch bedeutende Rangzeichen, wie Zepter u. a., und Schmuck-

stücke von oft winziger Kleinarbeit. Auch hier haben uns die Gräberfunde mit den prachtvoll konzentrierten

Umrissen und ornamentalen Akzenten der von süßlichem Spiel noch unberührten ältesten Kunst vertraut

gemacht. Zahlreich auch der Ersatz dieses Steingeräts, die bekannten tieffarbigen Gläser mit dem sorgsamen

Schnitt der mehreren Schichten, die Vorbilder der Kunst Emil Galles. Sie erinnerten mich immer wieder

daran, wie ich als junger Assistent einst die anregende Sammlung solcher Gläser in unserem Kunstgewerbe-

Museum für den Meister aus Nancy geöffnet habe, und wie dieser zwei Wochen lang Stück für Stück untersuchte,

nach denen noch kein deutscher Glasfachmann gefragt hatte; er hat sich aus Berlin die Grundlagen seiner

welterobernden Technik geholt.

Unter den Textilwerken waren eben die bislang vernachlässigten chine-

sischen Knüpfteppiche besonders beliebt und begehrt geworden, das an-

ziehende Gegenspiel zu islamischer Auffassung, ruhiger in Grund und Muster,

lichter abgestimmt in grauen, blauen, rosenfarbenen und gelblichen Tönen,

den Ansprüchen des chinesischen Wohnraums angepaßt, der ja dem unseren

nahe steht, weil der Chinese nicht auf dem Boden zu hocken, sondern auf

Stühlen zu sitzen pflegt. Also nicht Sitz-, sondern Fußteppiche und des-

halb für uns auch als Lehre wertvoll. Schöne Beispiele der Seidenstickerei

und Seidentracht hatte ich besonders bei Konsul Heintges in Mukden, einem

eifrigen Sammler, gefunden.

Daß ich in China nicht auch für die Werke der freien Künste, der

Malerei und der Plastik, neue Maßstäbe habe gewinnen können, ist mir

eine Enttäuschung gewesen. Was an Altarfiguren in den Tempeln stand,

die ich besuchen konnte, war fast durchweg aus jüngerer Zeit, wohlgemeinte

Nachbildung oder gar ganz roher Ersatz einstiger großer Kunst. Die

chinesische Bildkunst, so schien mir, hat früher als die japanische die sichere

Überlieferung ihres alten starken Könnens eingebüßt. Ich hatte darauf ge-

rechnet, in China erweitert und vertieft die Eindrücke hinreißender Weihe

zu erleben, die mich vor den Bildwerken von Nara und Umgegend innerst

erregt hatten, vor jenen ehrwürdigen Bronzestatuen, die man wenn nicht

der Hand so doch dem Geiste chinesischer Künstler zuschreibt. Ich fand

statt Buddha Konfuzius, statt tiefer indischer Nachklänge das rohe Geklingel

der Lamas von Tibet.

Auch die Beispiele von Wandmalereien in einzelnen Tempeln, wie etwa

Porzellanvase, China, 12. Jahrhundert in Taingan-fu die wortreichen Darstellungen eines Kaiserbesuches auf dem

— 163 —