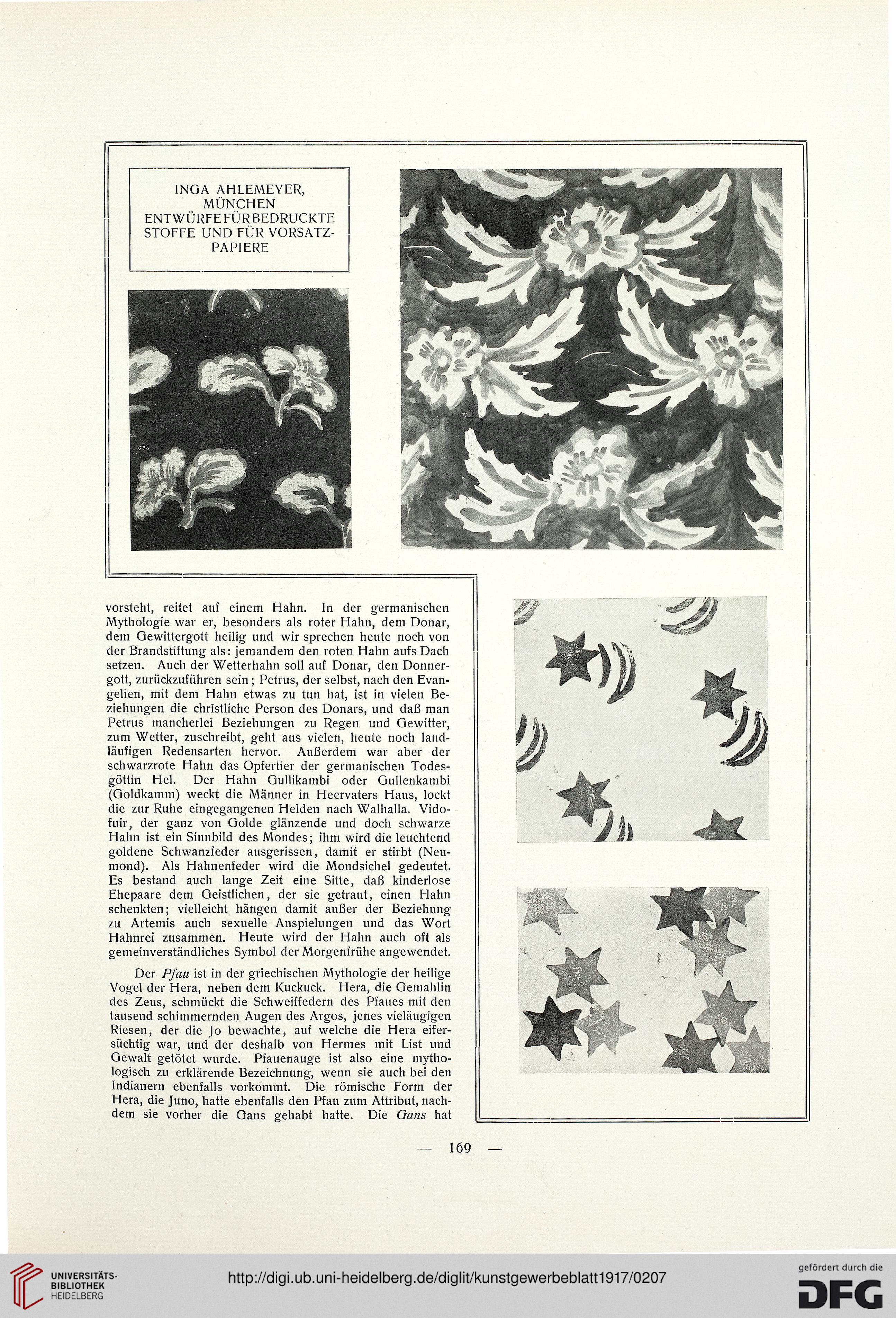

INGA AHLEMEYER,

MÜNCHEN

ENTWÜRFE FÜRBEDRUCKTE

STOFFE UND FÜR VORSATZ-

PAPIERE

vorsteht, reitet auf einem Hahn. In der germanischen

Mythologie war er, besonders als roter Hahn, dem Donar,

dem Gewittergott heilig und wir sprechen heute noch von

der Brandstiftung als: jemandem den roten Hahn aufs Dach

setzen. Auch der Wetterhahn soll auf Donar, den Donner-

gott, zurückzuführen sein ; Petrus, der selbst, nach den Evan-

gelien, mit dem Hahn etwas zu tun hat, ist in vielen Be-

ziehungen die christliche Person des Donars, und daß man

Petrus mancherlei Beziehungen zu Regen und Gewitter,

zum Wetter, zuschreibt, geht aus vielen, heute noch land-

läufigen Redensarten hervor. Außerdem war aber der

schwarzrote Hahn das Opfertier der germanischen Todes-

göttin Hei. Der Hahn Gullikambi oder Gullenkambi

(Goldkamm) weckt die Männer in Heervaters Haus, lockt

die zur Ruhe eingegangenen Helden nach Walhalla. Vido-

fuir, der ganz von Golde glänzende und doch schwarze

Hahn ist ein Sinnbild des Mondes; ihm wird die leuchtend

goldene Schwanzfeder ausgerissen, damit er stirbt (Neu-

mond). Als Hahnenfeder wird die Mondsichel gedeutet.

Es bestand auch lange Zeit eine Sitte, daß kinderlose

Ehepaare dem Geistlichen, der sie getraut, einen Hahn

schenkten; vielleicht hängen damit außer der Beziehung

zu Artemis auch sexuelle Anspielungen und das Wort

Hahnrei zusammen. Heute wird der Hahn auch oft als

gemeinverständliches Symbol der Morgenfrühe angewendet.

Der Pfau ist in der griechischen Mythologie der heilige

Vogel der Hera, neben dem Kuckuck. Hera, die Gemahlin

des Zeus, schmückt die Schweiffedern des Pfaues mit den

tausend schimmernden Augen des Argos, jenes vieläugigen

Riesen, der die Jo bewachte, auf welche die Hera eifer-

süchtig war, und der deshalb von Hermes mit List und

Gewalt getötet wurde. Pfauenauge ist also eine mytho-

logisch zu erklärende Bezeichnung, wenn sie auch bei den

Indianern ebenfalls vorkommt. Die römische Form der

Hera, die Juno, hatte ebenfalls den Pfau zum Attribut, nach-

dem sie vorher die Gans gehabt hatte. Die Gans hat

169 —

MÜNCHEN

ENTWÜRFE FÜRBEDRUCKTE

STOFFE UND FÜR VORSATZ-

PAPIERE

vorsteht, reitet auf einem Hahn. In der germanischen

Mythologie war er, besonders als roter Hahn, dem Donar,

dem Gewittergott heilig und wir sprechen heute noch von

der Brandstiftung als: jemandem den roten Hahn aufs Dach

setzen. Auch der Wetterhahn soll auf Donar, den Donner-

gott, zurückzuführen sein ; Petrus, der selbst, nach den Evan-

gelien, mit dem Hahn etwas zu tun hat, ist in vielen Be-

ziehungen die christliche Person des Donars, und daß man

Petrus mancherlei Beziehungen zu Regen und Gewitter,

zum Wetter, zuschreibt, geht aus vielen, heute noch land-

läufigen Redensarten hervor. Außerdem war aber der

schwarzrote Hahn das Opfertier der germanischen Todes-

göttin Hei. Der Hahn Gullikambi oder Gullenkambi

(Goldkamm) weckt die Männer in Heervaters Haus, lockt

die zur Ruhe eingegangenen Helden nach Walhalla. Vido-

fuir, der ganz von Golde glänzende und doch schwarze

Hahn ist ein Sinnbild des Mondes; ihm wird die leuchtend

goldene Schwanzfeder ausgerissen, damit er stirbt (Neu-

mond). Als Hahnenfeder wird die Mondsichel gedeutet.

Es bestand auch lange Zeit eine Sitte, daß kinderlose

Ehepaare dem Geistlichen, der sie getraut, einen Hahn

schenkten; vielleicht hängen damit außer der Beziehung

zu Artemis auch sexuelle Anspielungen und das Wort

Hahnrei zusammen. Heute wird der Hahn auch oft als

gemeinverständliches Symbol der Morgenfrühe angewendet.

Der Pfau ist in der griechischen Mythologie der heilige

Vogel der Hera, neben dem Kuckuck. Hera, die Gemahlin

des Zeus, schmückt die Schweiffedern des Pfaues mit den

tausend schimmernden Augen des Argos, jenes vieläugigen

Riesen, der die Jo bewachte, auf welche die Hera eifer-

süchtig war, und der deshalb von Hermes mit List und

Gewalt getötet wurde. Pfauenauge ist also eine mytho-

logisch zu erklärende Bezeichnung, wenn sie auch bei den

Indianern ebenfalls vorkommt. Die römische Form der

Hera, die Juno, hatte ebenfalls den Pfau zum Attribut, nach-

dem sie vorher die Gans gehabt hatte. Die Gans hat

169 —