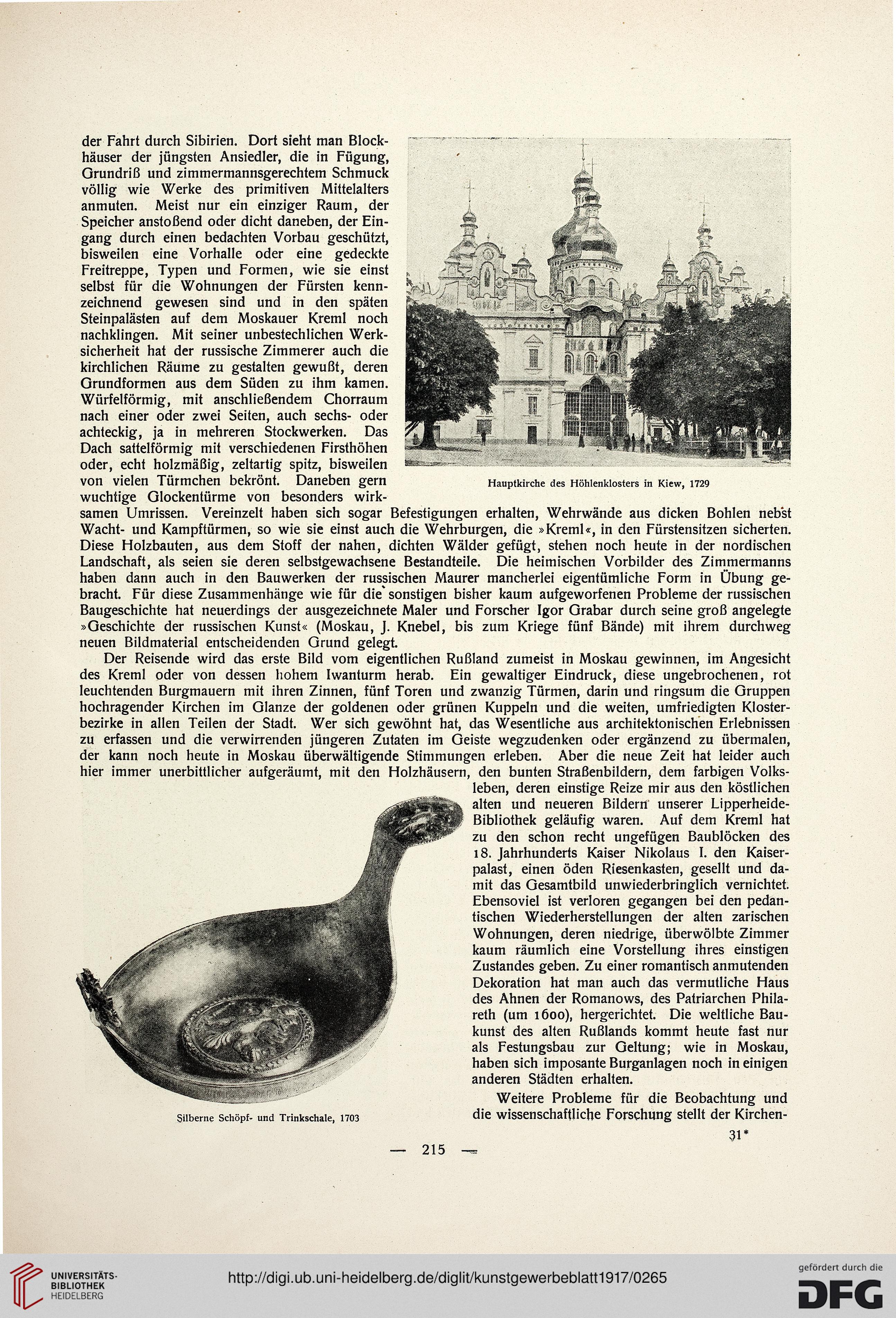

Hauptkirche des Höhlenklosters in Kiew, 1729

der Fahrt durch Sibirien. Dort sieht man Block-

häuser der jüngsten Ansiedler, die in Fügung,

Grundriß und zimmermannsgerechtem Schmuck

völlig wie Werke des primitiven Mittelalters

anmuten. Meist nur ein einziger Raum, der

Speicher anstoßend oder dicht daneben, der Ein-

gang durch einen bedachten Vorbau geschützt,

bisweilen eine Vorhalle oder eine gedeckte

Freitreppe, Typen und Formen, wie sie einst

selbst für die Wohnungen der Fürsten kenn-

zeichnend gewesen sind und in den späten

Steinpalästen auf dem Moskauer Kreml noch

nachklingen. Mit seiner unbestechlichen Werk-

sicherheit hat der russische Zimmerer auch die

kirchlichen Räume zu gestalten gewußt, deren

Grundformen aus dem Süden zu ihm kamen.

Würfelförmig, mit anschließendem Chorraum

nach einer oder zwei Seiten, auch sechs- oder

achteckig, ja in mehreren Stockwerken. Das

Dach sattelförmig mit verschiedenen Firsthöhen

oder, echt holzmäßig, zeltartig spitz, bisweilen

von vielen Türmchen bekrönt. Daneben gern

wuchtige Glockentürme von besonders wirk-

samen Umrissen. Vereinzelt haben sich sogar Befestigungen erhalten, Wehrwände aus dicken Bohlen nebst

Wacht- und Kampftürmen, so wie sie einst auch die Wehrburgen, die »Kreml«, in den Fürstensitzen sicherten.

Diese Holzbauten, aus dem Stoff der nahen, dichten Wälder gefügt, stehen noch heute in der nordischen

Landschaft, als seien sie deren selbstgewachsene Bestandteile. Die heimischen Vorbilder des Zimmermanns

haben dann auch in den Bauwerken der russischen Maurer mancherlei eigentümliche Form in Übung ge-

bracht. Für diese Zusammenhänge wie für die* sonstigen bisher kaum aufgeworfenen Probleme der russischen

Baugeschichte hat neuerdings der ausgezeichnete Maler und Forscher Igor Grabar durch seine groß angelegte

»Geschichte der russischen Kunst« (Moskau, J. Knebel, bis zum Kriege fünf Bände) mit ihrem durchweg

neuen Bildmaterial entscheidenden Grund gelegt.

Der Reisende wird das erste Bild vom eigentlichen Rußland zumeist in Moskau gewinnen, im Angesicht

des Kreml oder von dessen hohem Iwanturm herab. Ein gewaltiger Eindruck, diese ungebrochenen, rot

leuchtenden Burgmauern mit ihren Zinnen, fünf Toren und zwanzig Türmen, darin und ringsum die Gruppen

hochragender Kirchen im Glänze der goldenen oder grünen Kuppeln und die weiten, umfriedigten Kloster-

bezirke in allen Teilen der Stadt. Wer sich gewöhnt hat, das Wesentliche aus architektonischen Erlebnissen

zu erfassen und die verwirrenden jüngeren Zutaten im Geiste wegzudenken oder ergänzend zu übermalen,

der kann noch heute in Moskau überwältigende Stimmungen erleben. Aber die neue Zeit hat leider auch

hier immer unerbittlicher aufgeräumt, mit den Holzhäusern, den bunten Straßenbildern, dem farbigen Volks-

leben, deren einstige Reize mir aus den köstlichen

alten und neueren Bildern unserer Lipperheide-

Bibliothek geläufig waren. Auf dem Kreml hat

zu den schon recht ungefügen Baublöcken des

18. Jahrhunderts Kaiser Nikolaus I. den Kaiser-

palast, einen öden Riesenkasten, gesellt und da-

mit das Gesamtbild unwiederbringlich vernichtet.

Ebensoviel ist verloren gegangen bei den pedan-

tischen Wiederherstellungen der alten zarischen

Wohnungen, deren niedrige, überwölbte Zimmer

kaum räumlich eine Vorstellung ihres einstigen

Zustandes geben. Zu einer romantisch anmutenden

Dekoration hat man auch das vermutliche Haus

des Ahnen der Romanows, des Patriarchen Phila-

reth (um 1600), hergerichtet. Die weltliche Bau-

kunst des alten Rußlands kommt heute fast nur

als Festungsbau zur Geltung; wie in Moskau,

haben sich imposante Burganlagen noch in einigen

anderen Städten erhalten.

Weitere Probleme für die Beobachtung und

die wissenschaftliche Forschung stellt der Kirchen-

31*

215 —

Silberne Schöpf- und Trinkschale, 1703

der Fahrt durch Sibirien. Dort sieht man Block-

häuser der jüngsten Ansiedler, die in Fügung,

Grundriß und zimmermannsgerechtem Schmuck

völlig wie Werke des primitiven Mittelalters

anmuten. Meist nur ein einziger Raum, der

Speicher anstoßend oder dicht daneben, der Ein-

gang durch einen bedachten Vorbau geschützt,

bisweilen eine Vorhalle oder eine gedeckte

Freitreppe, Typen und Formen, wie sie einst

selbst für die Wohnungen der Fürsten kenn-

zeichnend gewesen sind und in den späten

Steinpalästen auf dem Moskauer Kreml noch

nachklingen. Mit seiner unbestechlichen Werk-

sicherheit hat der russische Zimmerer auch die

kirchlichen Räume zu gestalten gewußt, deren

Grundformen aus dem Süden zu ihm kamen.

Würfelförmig, mit anschließendem Chorraum

nach einer oder zwei Seiten, auch sechs- oder

achteckig, ja in mehreren Stockwerken. Das

Dach sattelförmig mit verschiedenen Firsthöhen

oder, echt holzmäßig, zeltartig spitz, bisweilen

von vielen Türmchen bekrönt. Daneben gern

wuchtige Glockentürme von besonders wirk-

samen Umrissen. Vereinzelt haben sich sogar Befestigungen erhalten, Wehrwände aus dicken Bohlen nebst

Wacht- und Kampftürmen, so wie sie einst auch die Wehrburgen, die »Kreml«, in den Fürstensitzen sicherten.

Diese Holzbauten, aus dem Stoff der nahen, dichten Wälder gefügt, stehen noch heute in der nordischen

Landschaft, als seien sie deren selbstgewachsene Bestandteile. Die heimischen Vorbilder des Zimmermanns

haben dann auch in den Bauwerken der russischen Maurer mancherlei eigentümliche Form in Übung ge-

bracht. Für diese Zusammenhänge wie für die* sonstigen bisher kaum aufgeworfenen Probleme der russischen

Baugeschichte hat neuerdings der ausgezeichnete Maler und Forscher Igor Grabar durch seine groß angelegte

»Geschichte der russischen Kunst« (Moskau, J. Knebel, bis zum Kriege fünf Bände) mit ihrem durchweg

neuen Bildmaterial entscheidenden Grund gelegt.

Der Reisende wird das erste Bild vom eigentlichen Rußland zumeist in Moskau gewinnen, im Angesicht

des Kreml oder von dessen hohem Iwanturm herab. Ein gewaltiger Eindruck, diese ungebrochenen, rot

leuchtenden Burgmauern mit ihren Zinnen, fünf Toren und zwanzig Türmen, darin und ringsum die Gruppen

hochragender Kirchen im Glänze der goldenen oder grünen Kuppeln und die weiten, umfriedigten Kloster-

bezirke in allen Teilen der Stadt. Wer sich gewöhnt hat, das Wesentliche aus architektonischen Erlebnissen

zu erfassen und die verwirrenden jüngeren Zutaten im Geiste wegzudenken oder ergänzend zu übermalen,

der kann noch heute in Moskau überwältigende Stimmungen erleben. Aber die neue Zeit hat leider auch

hier immer unerbittlicher aufgeräumt, mit den Holzhäusern, den bunten Straßenbildern, dem farbigen Volks-

leben, deren einstige Reize mir aus den köstlichen

alten und neueren Bildern unserer Lipperheide-

Bibliothek geläufig waren. Auf dem Kreml hat

zu den schon recht ungefügen Baublöcken des

18. Jahrhunderts Kaiser Nikolaus I. den Kaiser-

palast, einen öden Riesenkasten, gesellt und da-

mit das Gesamtbild unwiederbringlich vernichtet.

Ebensoviel ist verloren gegangen bei den pedan-

tischen Wiederherstellungen der alten zarischen

Wohnungen, deren niedrige, überwölbte Zimmer

kaum räumlich eine Vorstellung ihres einstigen

Zustandes geben. Zu einer romantisch anmutenden

Dekoration hat man auch das vermutliche Haus

des Ahnen der Romanows, des Patriarchen Phila-

reth (um 1600), hergerichtet. Die weltliche Bau-

kunst des alten Rußlands kommt heute fast nur

als Festungsbau zur Geltung; wie in Moskau,

haben sich imposante Burganlagen noch in einigen

anderen Städten erhalten.

Weitere Probleme für die Beobachtung und

die wissenschaftliche Forschung stellt der Kirchen-

31*

215 —

Silberne Schöpf- und Trinkschale, 1703