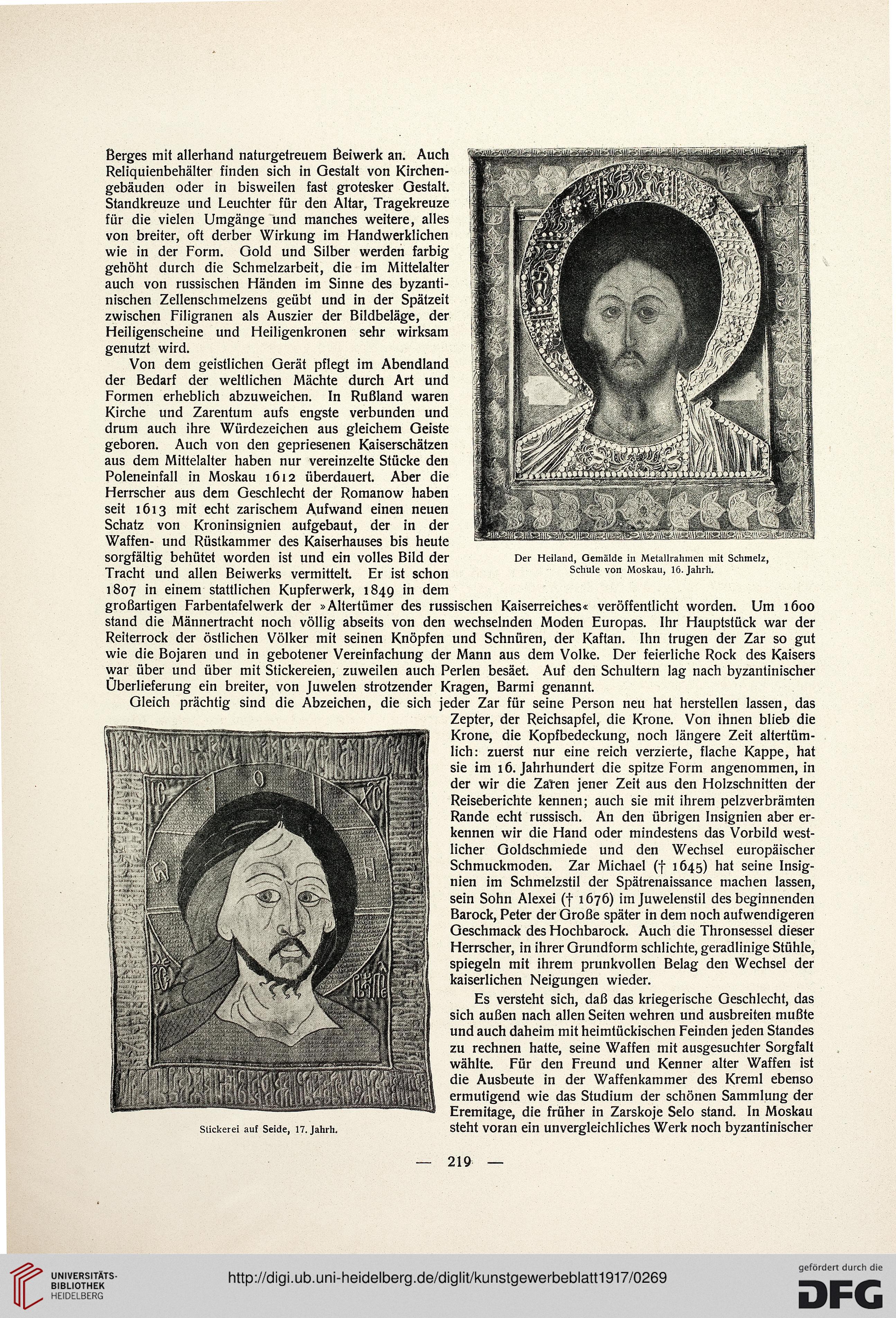

Der Heiland, Gemälde in Metallrahmen mit Schmelz,

Schule von Moskau, 16.Jahrh.

Berges mit allerhand naturgetreuem Beiwerk an. Auch

Reliquienbehälter finden sich in Gestalt von Kirchen-

gebäuden oder in bisweilen fast grotesker Gestalt.

Standkreuze und Leuchter für den Altar, Tragekreuze

für die vielen Umgänge und manches weitere, alles

von breiter, oft derber Wirkung im Handwerklichen

wie in der Form. Gold und Silber werden farbig

gehöht durch die Schmelzarbeit, die im Mittelalter

auch von russischen Händen im Sinne des byzanti-

nischen Zellenschmelzens geübt und in der Spätzeit

zwischen Filigranen als Auszier der Bildbeläge, der

Heiligenscheine und Heiligenkronen sehr wirksam

genutzt wird.

Von dem geistlichen Gerät pflegt im Abendland

der Bedarf der weltlichen Mächte durch Art und

Formen erheblich abzuweichen. In Rußland waren

Kirche und Zarentum aufs engste verbunden und

drum auch ihre Würdezeichen aus gleichem Geiste

geboren. Auch von den gepriesenen Kaiserschätzen

aus dem Mittelalter haben nur vereinzelte Stücke den

Poleneinfall in Moskau 1612 überdauert. Aber die

Herrscher aus dem Geschlecht der Romanow haben

seit 1613 mit echt zarischem Aufwand einen neuen

Schatz von Kroninsignien aufgebaut, der in der

Waffen- und Rüstkammer des Kaiserhauses bis heute

sorgfältig behütet worden ist und ein volles Bild der

Tracht und allen Beiwerks vermittelt. Er ist schon

1807 in einem stattlichen Kupferwerk, 1849 in dem

großartigen Farbentafelwerk der »Altertümer des russischen Kaiserreiches« veröffentlicht worden. Um 1600

stand die Männertracht noch völlig abseits von den wechselnden Moden Europas. Ihr Hauptstück war der

Reiterrock der östlichen Völker mit seinen Knöpfen und Schnüren, der Kaftan. Ihn trugen der Zar so gut

wie die Bojaren und in gebotener Vereinfachung der Mann aus dem Volke. Der feierliche Rock des Kaisers

war über und über mit Stickereien, zuweilen auch Perlen besäet. Auf den Schultern lag nach byzantinischer

Überlieferung ein breiter, von Juwelen strotzender Kragen, Barmi genannt.

Gleich prächtig sind die Abzeichen, die sich jeder Zar für seine Person neu hat herstellen lassen, das

Zepter, der Reichsapfel, die Krone. Von ihnen blieb die

Krone, die Kopfbedeckung, noch längere Zeit altertüm-

lich: zuerst nur eine reich verzierte, flache Kappe, hat

sie im 16. Jahrhundert die spitze Form angenommen, in

der wir die Zaren jener Zeit aus den Holzschnitten der

Reiseberichte kennen; auch sie mit ihrem pelzverbrämten

Rande echt russisch. An den übrigen Insignien aber er-

kennen wir die Hand oder mindestens das Vorbild west-

licher Goldschmiede und den Wechsel europäischer

Schmuckmoden. Zar Michael (f 1645) hat seine Insig-

nien im Schmelzstil der Spätrenaissance machen lassen,

sein Sohn Alexei (f 1676) im Juwelenstil des beginnenden

Barock, Peter der Große später in dem noch aufwendigeren

Geschmack des Hochbarock. Auch die Thronsessel dieser

Herrscher, in ihrer Grundform schlichte, geradlinige Stühle,

spiegeln mit ihrem prunkvollen Belag den Wechsel der

kaiserlichen Neigungen wieder.

Es versteht sich, daß das kriegerische Geschlecht, das

sich außen nach allen Seiten wehren und ausbreiten mußte

und auch daheim mit heimtückischen Feinden jeden Standes

zu rechnen hatte, seine Waffen mit ausgesuchter Sorgfalt

wählte. Für den Freund und Kenner alter Waffen ist

die Ausbeute in der Waffenkammer des Kreml ebenso

ermutigend wie das Studium der schönen Sammlung der

Eremitage, die früher in Zarskoje Selo stand. In Moskau

Stickerei auf Seide, n.jahrh. steht voran ein unvergleichliches Werk noch byzantinischer

— 219 —

Schule von Moskau, 16.Jahrh.

Berges mit allerhand naturgetreuem Beiwerk an. Auch

Reliquienbehälter finden sich in Gestalt von Kirchen-

gebäuden oder in bisweilen fast grotesker Gestalt.

Standkreuze und Leuchter für den Altar, Tragekreuze

für die vielen Umgänge und manches weitere, alles

von breiter, oft derber Wirkung im Handwerklichen

wie in der Form. Gold und Silber werden farbig

gehöht durch die Schmelzarbeit, die im Mittelalter

auch von russischen Händen im Sinne des byzanti-

nischen Zellenschmelzens geübt und in der Spätzeit

zwischen Filigranen als Auszier der Bildbeläge, der

Heiligenscheine und Heiligenkronen sehr wirksam

genutzt wird.

Von dem geistlichen Gerät pflegt im Abendland

der Bedarf der weltlichen Mächte durch Art und

Formen erheblich abzuweichen. In Rußland waren

Kirche und Zarentum aufs engste verbunden und

drum auch ihre Würdezeichen aus gleichem Geiste

geboren. Auch von den gepriesenen Kaiserschätzen

aus dem Mittelalter haben nur vereinzelte Stücke den

Poleneinfall in Moskau 1612 überdauert. Aber die

Herrscher aus dem Geschlecht der Romanow haben

seit 1613 mit echt zarischem Aufwand einen neuen

Schatz von Kroninsignien aufgebaut, der in der

Waffen- und Rüstkammer des Kaiserhauses bis heute

sorgfältig behütet worden ist und ein volles Bild der

Tracht und allen Beiwerks vermittelt. Er ist schon

1807 in einem stattlichen Kupferwerk, 1849 in dem

großartigen Farbentafelwerk der »Altertümer des russischen Kaiserreiches« veröffentlicht worden. Um 1600

stand die Männertracht noch völlig abseits von den wechselnden Moden Europas. Ihr Hauptstück war der

Reiterrock der östlichen Völker mit seinen Knöpfen und Schnüren, der Kaftan. Ihn trugen der Zar so gut

wie die Bojaren und in gebotener Vereinfachung der Mann aus dem Volke. Der feierliche Rock des Kaisers

war über und über mit Stickereien, zuweilen auch Perlen besäet. Auf den Schultern lag nach byzantinischer

Überlieferung ein breiter, von Juwelen strotzender Kragen, Barmi genannt.

Gleich prächtig sind die Abzeichen, die sich jeder Zar für seine Person neu hat herstellen lassen, das

Zepter, der Reichsapfel, die Krone. Von ihnen blieb die

Krone, die Kopfbedeckung, noch längere Zeit altertüm-

lich: zuerst nur eine reich verzierte, flache Kappe, hat

sie im 16. Jahrhundert die spitze Form angenommen, in

der wir die Zaren jener Zeit aus den Holzschnitten der

Reiseberichte kennen; auch sie mit ihrem pelzverbrämten

Rande echt russisch. An den übrigen Insignien aber er-

kennen wir die Hand oder mindestens das Vorbild west-

licher Goldschmiede und den Wechsel europäischer

Schmuckmoden. Zar Michael (f 1645) hat seine Insig-

nien im Schmelzstil der Spätrenaissance machen lassen,

sein Sohn Alexei (f 1676) im Juwelenstil des beginnenden

Barock, Peter der Große später in dem noch aufwendigeren

Geschmack des Hochbarock. Auch die Thronsessel dieser

Herrscher, in ihrer Grundform schlichte, geradlinige Stühle,

spiegeln mit ihrem prunkvollen Belag den Wechsel der

kaiserlichen Neigungen wieder.

Es versteht sich, daß das kriegerische Geschlecht, das

sich außen nach allen Seiten wehren und ausbreiten mußte

und auch daheim mit heimtückischen Feinden jeden Standes

zu rechnen hatte, seine Waffen mit ausgesuchter Sorgfalt

wählte. Für den Freund und Kenner alter Waffen ist

die Ausbeute in der Waffenkammer des Kreml ebenso

ermutigend wie das Studium der schönen Sammlung der

Eremitage, die früher in Zarskoje Selo stand. In Moskau

Stickerei auf Seide, n.jahrh. steht voran ein unvergleichliches Werk noch byzantinischer

— 219 —