a travers la vocalisation egyptienne.

53

W * □

a £ ^37 n\\C=:[]<Oliû ^ rs (9 ^ ^> r_fl | ^ (3 amma m«w o 0=q=3\ Il

£2>

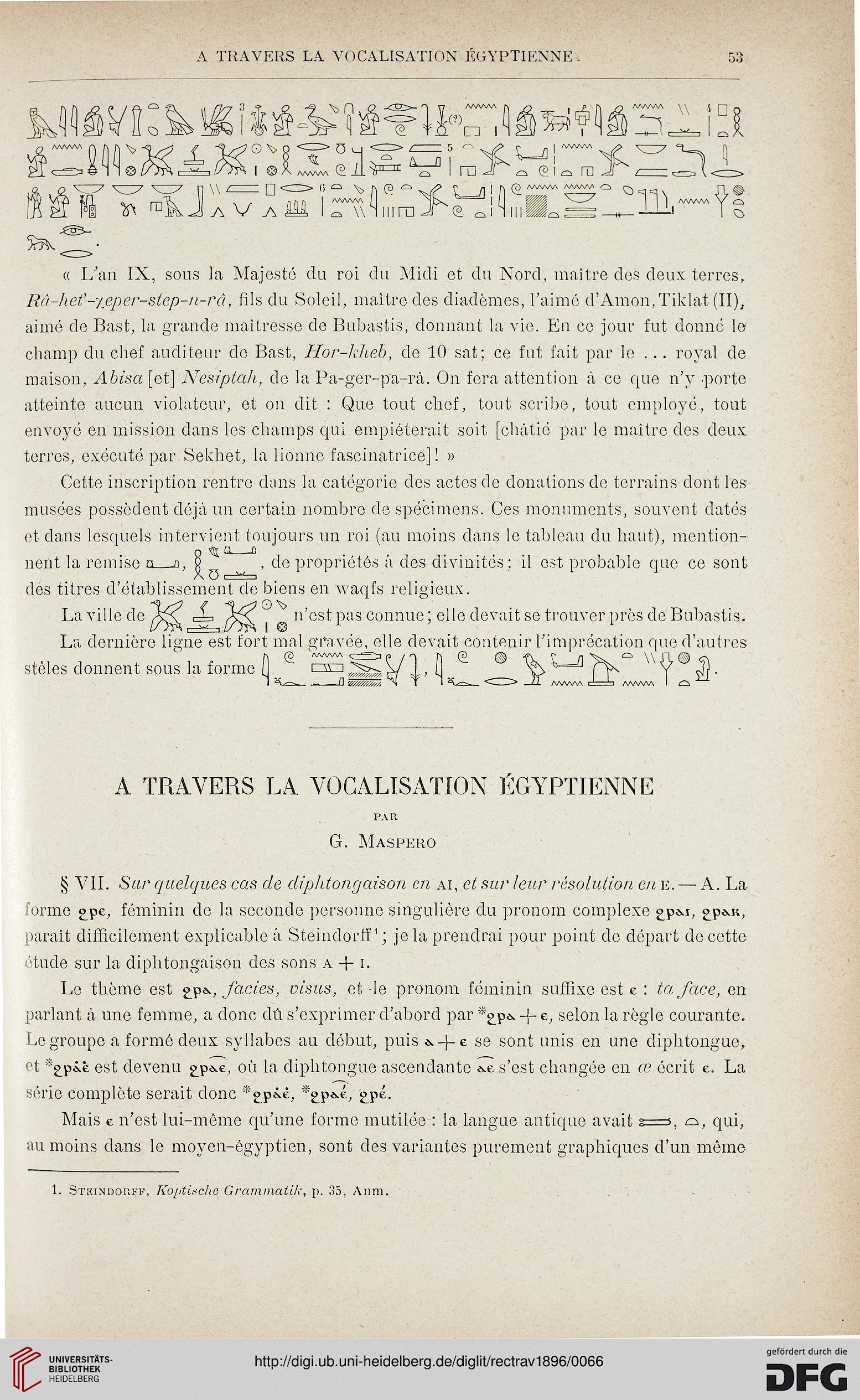

« L'an IX, sous la Majesté (lu roi du Midi et du Nord, maître des deux terres,

Râ-het'—yeper-^step-n-râ, fils du Soleil, maître des diadèmes, l'aimé d'Amon.Tiklat (II),

aimé de Bast, la grande maîtresse de Bubastis, donnant la vie. En ce jour fut donne le

champ du chef auditeur de Bast, Hor-kheh, de 10 sat; ce fut fait par h; ... royal de

maison, Abisa [et] Nesiptaii, de la Pa-ger-pa-râ. On fera attention à ce que n'y porte

atteinte aucun violateur, et on dit : Que tout chef, tout scribe, tout employé, tout

envoyé en mission dans les champs qui empiéterait soit [châtié par le maître des deux

terres, exécuté par Sekhet, la lionne fascinatrice] ! »

Cette inscription rentre dans la catégorie des actes de donations de terrains dont les

musées possèdent déjà un certain nombre do spécimens. Ces monuments, souvent datés

et clans lesquels intervient toujours un roi (au moins dans le tableau du haut), mention-

n ^ a_h

nent la remise a_o, 8 , de propriétés à des divinités ; il est probable que ce sont

des titres d'établissement cle biens en waqfs religieux.

La ville de S=> ' • n'est pas connue ; elle devait se trouver près de Bubastis.

La dernière ligne est fort mal gravée, elle devait contenir L'imprécation que d'autres

t\ (à 'wam cr^> p y v* /v @ OfVr 71 <=? \\n@ o

stèles donnent sous la forme (. i=so { Y\ fV Y il •

A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE

PAR

G. Maspero

§ VII. Sur quelques cas cle diphtongaison en ai, et sur leur résolution en e.— A. La

forme <>pe, féminin cle la seconde personne singulière du pronom complexe <>p^i, £P^k,

parait difficilement explicable â Steindorlï' ; je la prendrai pour point cle départ cle cette

étude sur la diphtongaison des sons a + i.

Le thème est faciès, visus, et le pronom féminin suffixe est e : ta face, en

parlant à une femme, a donc dû s'exprimer d'abord par *£p> -f- e, selon la règle courante.

Le groupe a formé deux syllabes au début, puis Ô.-J- e se sont unis en une diphtongue,

et \p^ê est devenu <>pd.e, où la diphtongue ascendante s'est changée en œ écrit e. La

série complète serait clone *£p^ê, *£P^é, g.pé.

Mais e n'est lui-même qu'une forme mutilée : la langue antique avait g—>, qui,

au moins clans le moyen-égyptien, sont des variantes purement graphiques d'un même

1. Steindouff, Ko'ptisçhe Grammati/:, p. 35. Anm.

53

W * □

a £ ^37 n\\C=:[]<Oliû ^ rs (9 ^ ^> r_fl | ^ (3 amma m«w o 0=q=3\ Il

£2>

« L'an IX, sous la Majesté (lu roi du Midi et du Nord, maître des deux terres,

Râ-het'—yeper-^step-n-râ, fils du Soleil, maître des diadèmes, l'aimé d'Amon.Tiklat (II),

aimé de Bast, la grande maîtresse de Bubastis, donnant la vie. En ce jour fut donne le

champ du chef auditeur de Bast, Hor-kheh, de 10 sat; ce fut fait par h; ... royal de

maison, Abisa [et] Nesiptaii, de la Pa-ger-pa-râ. On fera attention à ce que n'y porte

atteinte aucun violateur, et on dit : Que tout chef, tout scribe, tout employé, tout

envoyé en mission dans les champs qui empiéterait soit [châtié par le maître des deux

terres, exécuté par Sekhet, la lionne fascinatrice] ! »

Cette inscription rentre dans la catégorie des actes de donations de terrains dont les

musées possèdent déjà un certain nombre do spécimens. Ces monuments, souvent datés

et clans lesquels intervient toujours un roi (au moins dans le tableau du haut), mention-

n ^ a_h

nent la remise a_o, 8 , de propriétés à des divinités ; il est probable que ce sont

des titres d'établissement cle biens en waqfs religieux.

La ville de S=> ' • n'est pas connue ; elle devait se trouver près de Bubastis.

La dernière ligne est fort mal gravée, elle devait contenir L'imprécation que d'autres

t\ (à 'wam cr^> p y v* /v @ OfVr 71 <=? \\n@ o

stèles donnent sous la forme (. i=so { Y\ fV Y il •

A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE

PAR

G. Maspero

§ VII. Sur quelques cas cle diphtongaison en ai, et sur leur résolution en e.— A. La

forme <>pe, féminin cle la seconde personne singulière du pronom complexe <>p^i, £P^k,

parait difficilement explicable â Steindorlï' ; je la prendrai pour point cle départ cle cette

étude sur la diphtongaison des sons a + i.

Le thème est faciès, visus, et le pronom féminin suffixe est e : ta face, en

parlant à une femme, a donc dû s'exprimer d'abord par *£p> -f- e, selon la règle courante.

Le groupe a formé deux syllabes au début, puis Ô.-J- e se sont unis en une diphtongue,

et \p^ê est devenu <>pd.e, où la diphtongue ascendante s'est changée en œ écrit e. La

série complète serait clone *£p^ê, *£P^é, g.pé.

Mais e n'est lui-même qu'une forme mutilée : la langue antique avait g—>, qui,

au moins clans le moyen-égyptien, sont des variantes purement graphiques d'un même

1. Steindouff, Ko'ptisçhe Grammati/:, p. 35. Anm.