62

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 7

über den vorgelagerten Heisterberg; der vierte Weg läuft von Ittenbach her,

ein ausgesprochener Höhenweg, über den Nordhang des Nonnenstromberges.

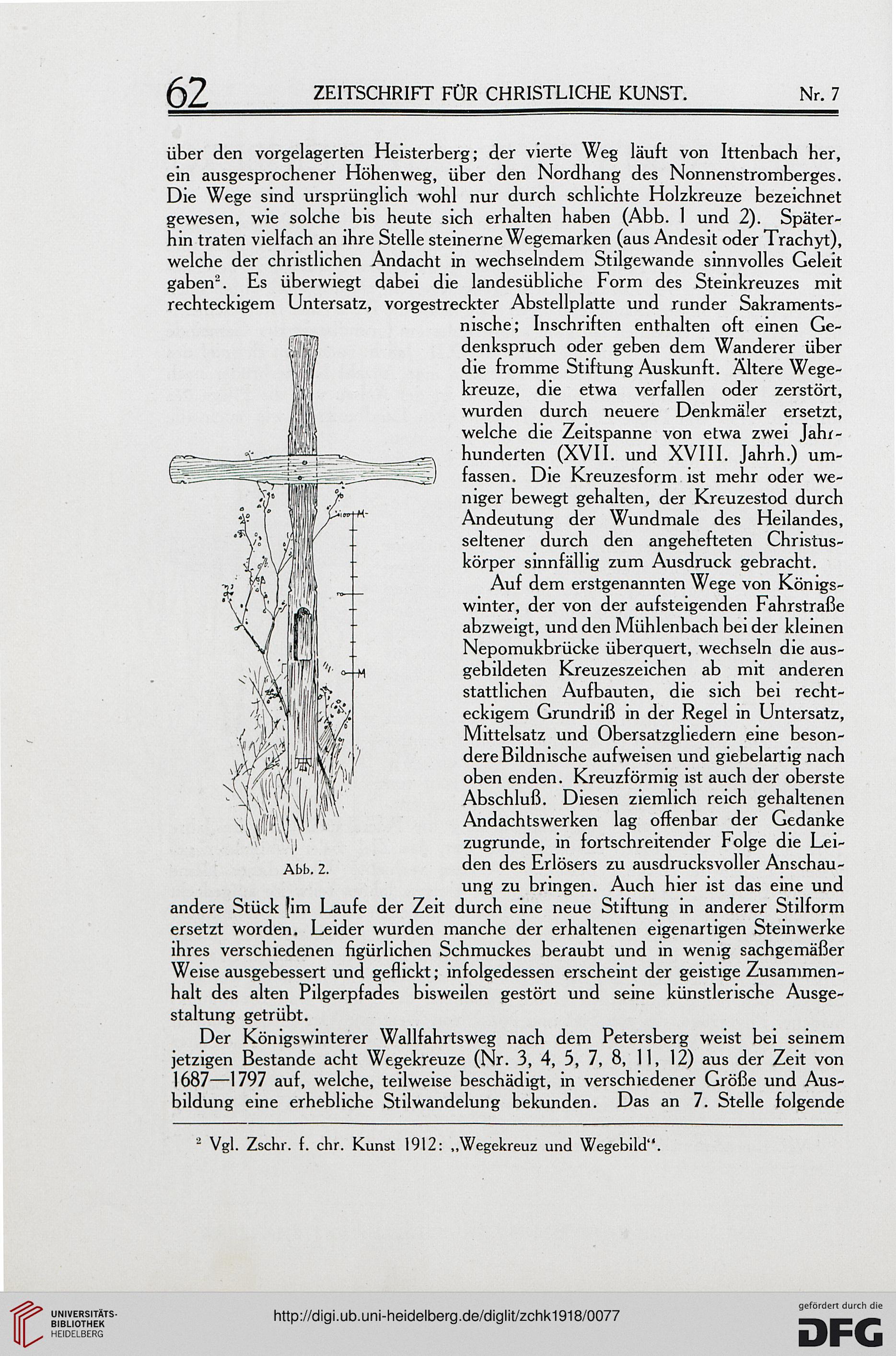

Die Wege sind ursprünglich wohl nur durch schlichte Holzkreuze bezeichnet

gewesen, wie solche bis heute sich erhalten haben (Abb. 1 und 2). Später-

hin traten vielfach an ihre Stelle steinerne Wegemarken (aus Andesit oder Trachyt),

welche der christlichen Andacht in wechselndem Stilgewande sinnvolles Geleit

gaben2. Es überwiegt dabei die landesübliche Form des Steinkreuzes mit

rechteckigem Untersatz, vorgestreckter Abstellplatte und runder Sakraments-

nische; Inschriften enthalten oft einen Ge-

denkspruch oder geben dem Wanderer über

die fromme Stiftung Auskunft. Ältere Wege-

kreuze, die etwa verfallen oder zerstört,

wurden durch neuere Denkmäler ersetzt,

welche die Zeitspanne von etwa zwei Jahr-

hunderten (XVII. und XVIII. Jahrh.) um-

fassen. Die Kreuzesform ist mehr oder we-

niger bewegt gehalten, der Kreuzestod durch

Andeutung der Wundmale des Heilandes,

seltener durch den angehefteten Christus-

körper sinnfällig zum Ausdruck gebracht.

Auf dem erstgenannten Wege von Königs-

winter, der von der aufsteigenden Fahrstraße

abzweigt, und den Mühlenbach bei der kleinen

Nepomukbrücke überquert, wechseln die aus-

gebildeten Kreuzeszeichen ab mit anderen

stattlichen Aufbauten, die sich bei recht-

eckigem Grundriß in der Regel in Untersatz,

Mittelsatz und Obersatzghedern eine beson-

dere Bildnische aufweisen und giebelartig nach

oben enden. Kreuzförmig ist auch der oberste

Abschluß. Diesen ziemlich reich gehaltenen

Andachtswerken lag offenbar der Gedanke

zugrunde, in fortschreitender Folge die Lei-

den des Erlösers zu ausdrucksvoller Anschau-

ung zu bringen. Auch hier ist das eine und

andere Stück Jim Laufe der Zeit durch eine neue Stiftung in anderer Stilform

ersetzt worden. Leider wurden manche der erhaltenen eigenartigen Stein werke

ihres verschiedenen figürlichen Schmuckes beraubt und in wenig sachgemäßer

Weise ausgebessert und geflickt; infolgedessen erscheint der geistige Zusammen-

halt des alten Pilgerpfades bisweilen gestört und seine künstlerische Ausge-

staltung getrübt.

Der Königswinterer Wallfahrtsweg nach dem Petersberg weist bei seinem

jetzigen Bestände acht Wegekreuze (Nr. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12) aus der Zeit von

1687—1797 auf, welche, teilweise beschädigt, in verschiedener Größe und Aus-

bildung eine erhebliche Stilwandelung bekunden. Das an 7. Stelle folgende

Abb. 2.

- Vgl. Zschr. f. ehr. Kunst 1912: „Wegekreuz und Wegebild".

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 7

über den vorgelagerten Heisterberg; der vierte Weg läuft von Ittenbach her,

ein ausgesprochener Höhenweg, über den Nordhang des Nonnenstromberges.

Die Wege sind ursprünglich wohl nur durch schlichte Holzkreuze bezeichnet

gewesen, wie solche bis heute sich erhalten haben (Abb. 1 und 2). Später-

hin traten vielfach an ihre Stelle steinerne Wegemarken (aus Andesit oder Trachyt),

welche der christlichen Andacht in wechselndem Stilgewande sinnvolles Geleit

gaben2. Es überwiegt dabei die landesübliche Form des Steinkreuzes mit

rechteckigem Untersatz, vorgestreckter Abstellplatte und runder Sakraments-

nische; Inschriften enthalten oft einen Ge-

denkspruch oder geben dem Wanderer über

die fromme Stiftung Auskunft. Ältere Wege-

kreuze, die etwa verfallen oder zerstört,

wurden durch neuere Denkmäler ersetzt,

welche die Zeitspanne von etwa zwei Jahr-

hunderten (XVII. und XVIII. Jahrh.) um-

fassen. Die Kreuzesform ist mehr oder we-

niger bewegt gehalten, der Kreuzestod durch

Andeutung der Wundmale des Heilandes,

seltener durch den angehefteten Christus-

körper sinnfällig zum Ausdruck gebracht.

Auf dem erstgenannten Wege von Königs-

winter, der von der aufsteigenden Fahrstraße

abzweigt, und den Mühlenbach bei der kleinen

Nepomukbrücke überquert, wechseln die aus-

gebildeten Kreuzeszeichen ab mit anderen

stattlichen Aufbauten, die sich bei recht-

eckigem Grundriß in der Regel in Untersatz,

Mittelsatz und Obersatzghedern eine beson-

dere Bildnische aufweisen und giebelartig nach

oben enden. Kreuzförmig ist auch der oberste

Abschluß. Diesen ziemlich reich gehaltenen

Andachtswerken lag offenbar der Gedanke

zugrunde, in fortschreitender Folge die Lei-

den des Erlösers zu ausdrucksvoller Anschau-

ung zu bringen. Auch hier ist das eine und

andere Stück Jim Laufe der Zeit durch eine neue Stiftung in anderer Stilform

ersetzt worden. Leider wurden manche der erhaltenen eigenartigen Stein werke

ihres verschiedenen figürlichen Schmuckes beraubt und in wenig sachgemäßer

Weise ausgebessert und geflickt; infolgedessen erscheint der geistige Zusammen-

halt des alten Pilgerpfades bisweilen gestört und seine künstlerische Ausge-

staltung getrübt.

Der Königswinterer Wallfahrtsweg nach dem Petersberg weist bei seinem

jetzigen Bestände acht Wegekreuze (Nr. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12) aus der Zeit von

1687—1797 auf, welche, teilweise beschädigt, in verschiedener Größe und Aus-

bildung eine erhebliche Stilwandelung bekunden. Das an 7. Stelle folgende

Abb. 2.

- Vgl. Zschr. f. ehr. Kunst 1912: „Wegekreuz und Wegebild".