92

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 9/10

sie an den Außenseiten hervor. Man findet Bauten auch dieser Art zwar nur in

wenigen Beispielen, aber ebenfalls zeitlich sehr weit auseinander liegend. Aus

der Römerzeit ist Minerva medica bekannt. Der untere ältere Teil des Zentral-

baues von St. Gereon mit seinen ausladenden Nischen ist verschieden beurteilt,

man hat ihn für römisch, für merowingisch, für (spätestens) karohngisch gehalten.

Dann tritt uns dies Motiv viele Jahrhunderte später in St. Michel-d'Entraigues

bei Angouleme entgegen1", einem Bau, der aus dem Jahre 1137 stammt und die

späte Entstehungszeit auch durch seine Einzelformen nicht verleugnet.

An den Emporenöffnungen sind in Mettlach je drei, von zwei Säulen gestützte

kleine Bögen von einem größeren Bogen (Entlastungsbogen) zusammengefaßt.

Auch dies, in der romanischen Baukunst, besonders im XII. Jahrh. weit ver-

breitete Motiv reicht schon über das X. Jahrh. hinaus. In der altchristlichen

Kunst findet man es im Chor von S. Vitale zu Ravenna, in karolingischer im

mittleren Teil von Germigny-des-Pres, unter der Empore des höchst wahrschein-

lich aus der Mitte des X. Jahrh. stammenden Westbaues von Maria i.C. zu Köln

und am ottonischen Westbau zu Essen. Durch zwei

Bögen verbundene Lisenen findet man in Italien schon

im VI.—VIII. Jahrh., Lisenen durch mehrere kleinere

Bögen, sogenannte Rundbogenfriese, verbunden, besaß,

nach alten Zeichnungen schon die oben erwähnte, 992

von Notker nach dem Vorbilde der Aachener Kirche

erbaute Johanneskirche zu Lüttich.

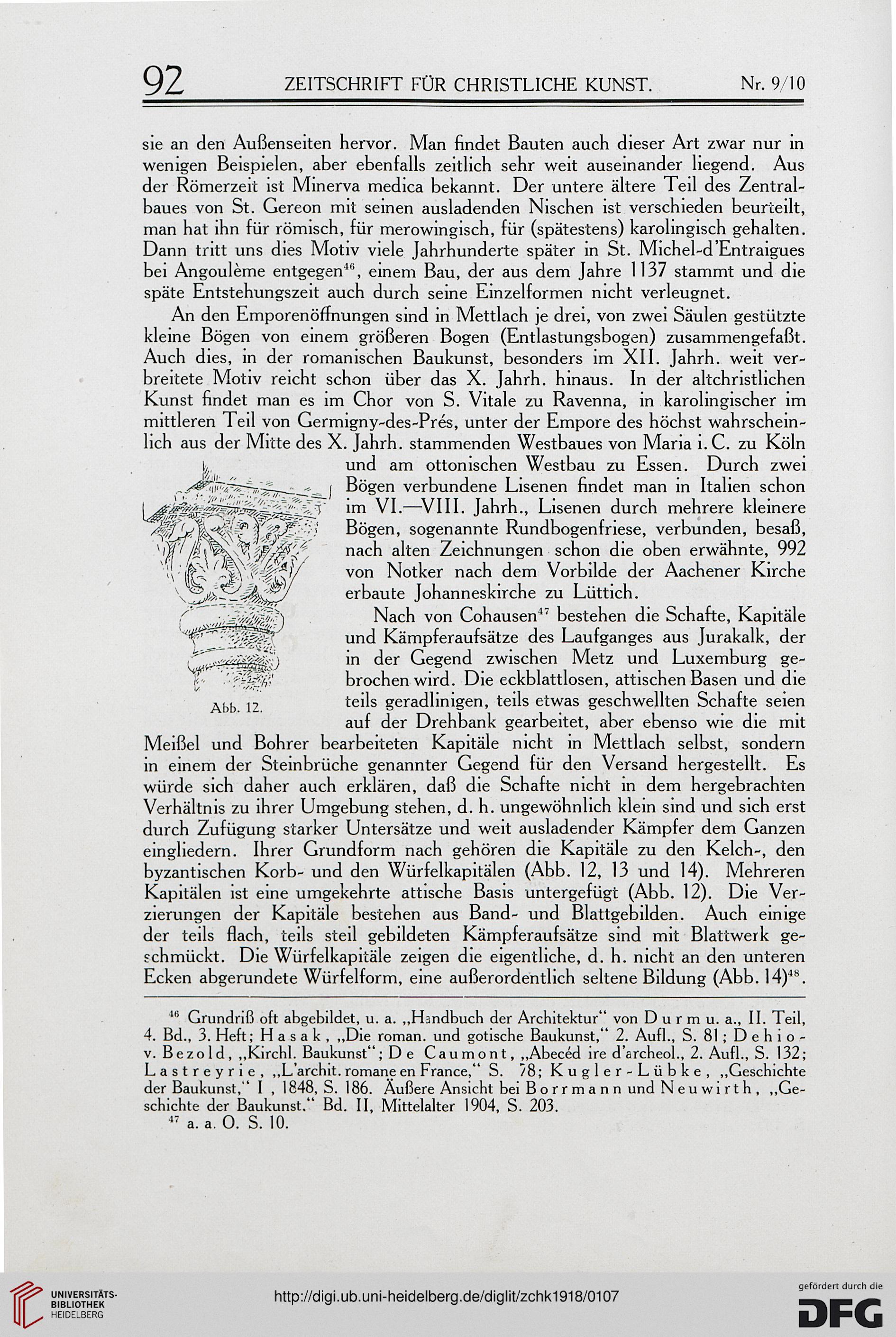

Nach von Cohausen17 bestehen die Schafte, Kapitale

und Kämpferaufsätze des Laufganges aus Jurakalk, der

^^.^igg^j in der Gegend zwischen Metz und Luxemburg ge-

■'•fzjjjß» brochenwird. Die eckblattlosen, attischen Basen und die

Ahb |2 teils geradlinigen, teils etwas geschwellten Schafte seien

auf der Drehbank gearbeitet, aber ebenso wie die mit

Meißel und Bohrer bearbeiteten Kapitale nicht in Mettlach selbst, sondern

in einem der Steinbrüche genannter Gegend für den Versand hergestellt. Es

würde sich daher auch erklären, daß die Schafte nicht in dem hergebrachten

Verhältnis zu ihrer Umgebung stehen, d. h. ungewöhnlich klein sind und sich erst

durch Zufügung starker Untersätze und weit ausladender Kämpfer dem Ganzen

eingliedern. Ihrer Grundform nach gehören die Kapitale zu den Kelch-, den

byzantischen Korb- und den Würfelkapitälen (Abb. 12, 13 und 14). Mehreren

Kapitalen ist eine umgekehrte attische Basis untergefügc (Abb. 12). Die Ver-

zierungen der Kapitale bestehen aus Band- und Blattgebilden. Auch einige

der teils flach, teils steil gebildeten Kämpferaufsätze sind mit Blattwerk ge-

schmückt. Die Würfelkapitäle zeigen die eigentliche, d. h. nicht an den unteren

Ecken abgerundete Würfelform, eine außerordentlich seltene Bildung (Abb. 14)ls.

"' Grundriß oft abgebildet, u. a. „Handbuch der Architektur" von D u r m u. a., II. Teil,

4. Bd., 3. Heft; Hasak, „Die roman. und gotische Baukunst," 2. Aufl., S. 81 ; D e h i o -

v. Bezo ld, „Kirchl. Baukunst"; De Caumont, „Abeced ire d'archeol., 2. Aufl., S. 132;

Lastreyrie, „L'archit. romaneen France," S. 78;Kugler-Lübke, „Geschichte

der Baukunst," I , 1848, S. 186. Äußere Ansicht bei B o r r m a n n und N e u wi rt h , „Ge-

schichte der Baukunst." Bd. II, Mittelalter 1904, S. 203.

17 a. a. 0. S. 10.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 9/10

sie an den Außenseiten hervor. Man findet Bauten auch dieser Art zwar nur in

wenigen Beispielen, aber ebenfalls zeitlich sehr weit auseinander liegend. Aus

der Römerzeit ist Minerva medica bekannt. Der untere ältere Teil des Zentral-

baues von St. Gereon mit seinen ausladenden Nischen ist verschieden beurteilt,

man hat ihn für römisch, für merowingisch, für (spätestens) karohngisch gehalten.

Dann tritt uns dies Motiv viele Jahrhunderte später in St. Michel-d'Entraigues

bei Angouleme entgegen1", einem Bau, der aus dem Jahre 1137 stammt und die

späte Entstehungszeit auch durch seine Einzelformen nicht verleugnet.

An den Emporenöffnungen sind in Mettlach je drei, von zwei Säulen gestützte

kleine Bögen von einem größeren Bogen (Entlastungsbogen) zusammengefaßt.

Auch dies, in der romanischen Baukunst, besonders im XII. Jahrh. weit ver-

breitete Motiv reicht schon über das X. Jahrh. hinaus. In der altchristlichen

Kunst findet man es im Chor von S. Vitale zu Ravenna, in karolingischer im

mittleren Teil von Germigny-des-Pres, unter der Empore des höchst wahrschein-

lich aus der Mitte des X. Jahrh. stammenden Westbaues von Maria i.C. zu Köln

und am ottonischen Westbau zu Essen. Durch zwei

Bögen verbundene Lisenen findet man in Italien schon

im VI.—VIII. Jahrh., Lisenen durch mehrere kleinere

Bögen, sogenannte Rundbogenfriese, verbunden, besaß,

nach alten Zeichnungen schon die oben erwähnte, 992

von Notker nach dem Vorbilde der Aachener Kirche

erbaute Johanneskirche zu Lüttich.

Nach von Cohausen17 bestehen die Schafte, Kapitale

und Kämpferaufsätze des Laufganges aus Jurakalk, der

^^.^igg^j in der Gegend zwischen Metz und Luxemburg ge-

■'•fzjjjß» brochenwird. Die eckblattlosen, attischen Basen und die

Ahb |2 teils geradlinigen, teils etwas geschwellten Schafte seien

auf der Drehbank gearbeitet, aber ebenso wie die mit

Meißel und Bohrer bearbeiteten Kapitale nicht in Mettlach selbst, sondern

in einem der Steinbrüche genannter Gegend für den Versand hergestellt. Es

würde sich daher auch erklären, daß die Schafte nicht in dem hergebrachten

Verhältnis zu ihrer Umgebung stehen, d. h. ungewöhnlich klein sind und sich erst

durch Zufügung starker Untersätze und weit ausladender Kämpfer dem Ganzen

eingliedern. Ihrer Grundform nach gehören die Kapitale zu den Kelch-, den

byzantischen Korb- und den Würfelkapitälen (Abb. 12, 13 und 14). Mehreren

Kapitalen ist eine umgekehrte attische Basis untergefügc (Abb. 12). Die Ver-

zierungen der Kapitale bestehen aus Band- und Blattgebilden. Auch einige

der teils flach, teils steil gebildeten Kämpferaufsätze sind mit Blattwerk ge-

schmückt. Die Würfelkapitäle zeigen die eigentliche, d. h. nicht an den unteren

Ecken abgerundete Würfelform, eine außerordentlich seltene Bildung (Abb. 14)ls.

"' Grundriß oft abgebildet, u. a. „Handbuch der Architektur" von D u r m u. a., II. Teil,

4. Bd., 3. Heft; Hasak, „Die roman. und gotische Baukunst," 2. Aufl., S. 81 ; D e h i o -

v. Bezo ld, „Kirchl. Baukunst"; De Caumont, „Abeced ire d'archeol., 2. Aufl., S. 132;

Lastreyrie, „L'archit. romaneen France," S. 78;Kugler-Lübke, „Geschichte

der Baukunst," I , 1848, S. 186. Äußere Ansicht bei B o r r m a n n und N e u wi rt h , „Ge-

schichte der Baukunst." Bd. II, Mittelalter 1904, S. 203.

17 a. a. 0. S. 10.