54

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 4

des Ottomedaillons zu finden. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, nur der

Gesamthabitus der Ottonensiegel bietet allerdings nicht unwesentliche Ver-

gleichsmomente dar3.

Noch die Siegel Ludwig IV., des Kindes (900—91 1) weisen nur ein Bruch-

bild im Profil auf, bei den Siegeln Konrad I. (911—918) und Heinrich I.

(919—936) rückt die Darstellung bis auf die Hüften herab, hält sich aber

immer noch in der technisch bequemeren Seitenansicht. Von den in Ab-

drucken erhaltenen großen Siegelstempeln Otto I. (936—973) aber zeigt nur

noch einer, der früheste, das Hüftbild im Profil nach rechts, alle anderen

zeigen den Kaiser in gerader Vorderansicht, die ersten beiden Schnitte, noch

mit den Armen vor dem Leibe, die späteren drei wie auf den Beckenmedaillons,

mit seitlich im spitzen Winkel gehobenen Unterarmen. Dieser unter Otto I.

geschaffene neue Frontaltyp bleibt als Brust- oder Hüftbild unter Otto II.

(973—983) erhalten, er kehrt in gleicher Form auch noch bei Otto 111.(983—1002)

wieder, hier allerdings neben anderen

Typen, den älteren der Brust- und Hüft-

bilder im Profil — zumeist auf kleineren

Bleibullen — und den neuen Typen der

stehenden und der feierlich thronenden

Frontalbilder in ganzer Figur. Schon bei

Heinrich II. (1002—1024) wird diese

letzte Form des thronenden Herrschers

bei den großen Staatssiegeln — mit einer

frühen, ein Hüftbild zeigenden Ausnahme

— die Regel. Sie bleibt es durch alle

Stilphasen der folgenden Jahrhunderte.

Danach scheint es in der Tat mehr

als wahrscheinlich, daß die Königsfigur

des Reliefmedaillons der beiden Bronze-

becken einen der Ottonen darstellt. Ob

Otto I., Otto II. oder Otto III. ist nach

den Siegelbildern mit Sicherheit nicht zu entscheiden, da hier alle drei Kaiser

auf einzelnen — Otto I. auf allen — Siegelschnitten vollbärtig erscheinen.

H. v. Brüiningk hat für die Formen der Buchstaben und für den Typus

der Krone des Ottomedaillons ebenso wie für die übrigen Reliefornamente und

Gravierungen des Rigaer Beckens die Wahrscheinlichkeit oder doch die Mög-

lichkeit ihrer Entstehung zur Zeit Otto I. nachgewiesen, bei dem halhschen

Becken stimmt freilich der leichte, vegetabilisch bewegte Schwung der Blatt-

ranken auf den Kreuzbändern gegen diese frühe Datierung zunächst skeptisch.

Die Reliefstreifen und die gravierten Palmettenornamente des rigaischen Beckens

wirken im Ganzen strenger, archaischer als die Verzierungen des hallischen

Beckens, allein dieser schlankere Naturalismus der Zeichnung herrscht doch

auch hier nicht durchgehend; es wirken ihm z. B. in der Überschneidung des

Spiralzuges der Dreiblattranken durch längere Knospenzweige und in den

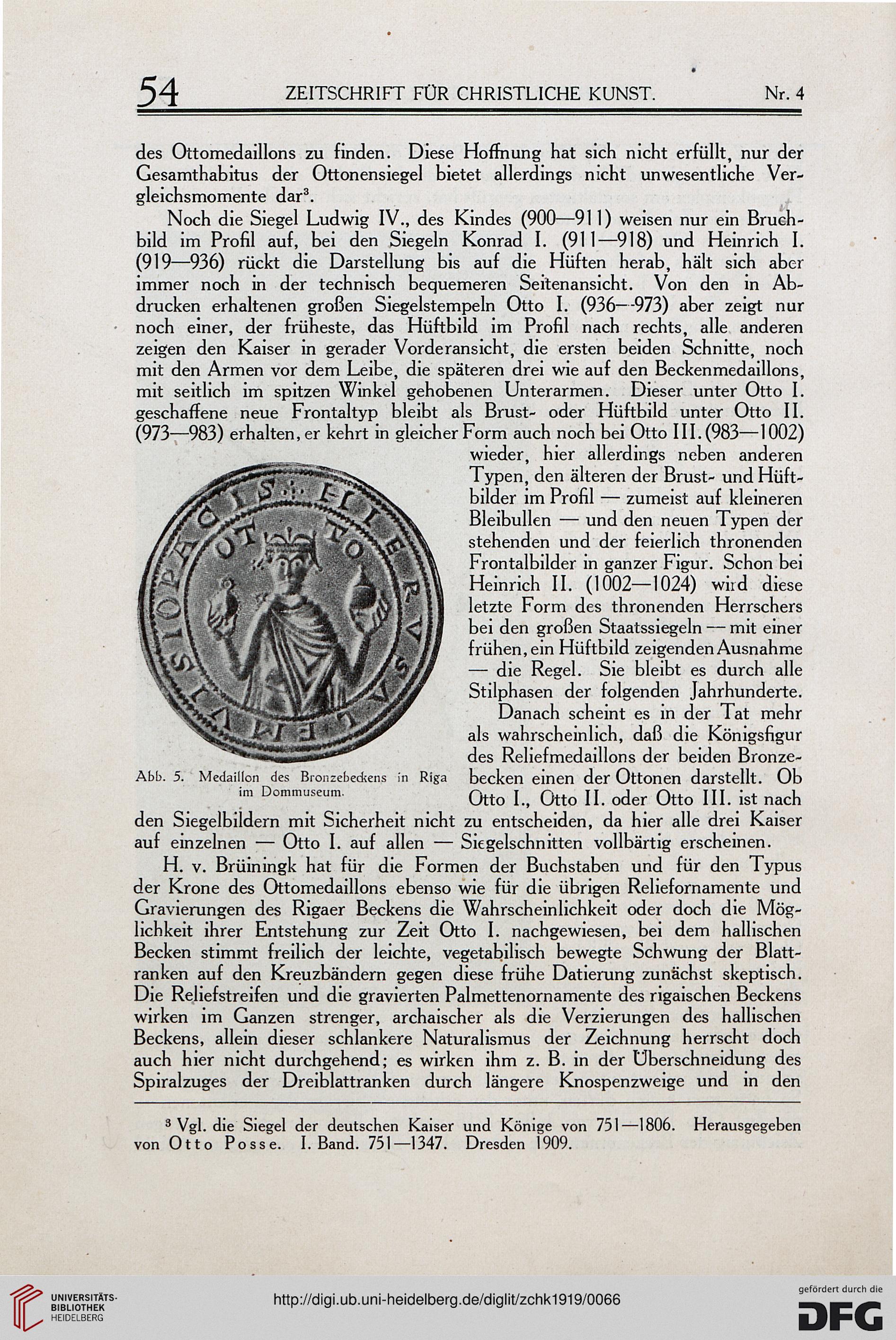

Abb. 5.

Medaillon des Bronzebecteis

im Dommuseum.

in Riga

3 Vgl. die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751—1806. Herausgegeben

von Otto Posse. I.Band. 751—1347. Dresden 1909.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 4

des Ottomedaillons zu finden. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, nur der

Gesamthabitus der Ottonensiegel bietet allerdings nicht unwesentliche Ver-

gleichsmomente dar3.

Noch die Siegel Ludwig IV., des Kindes (900—91 1) weisen nur ein Bruch-

bild im Profil auf, bei den Siegeln Konrad I. (911—918) und Heinrich I.

(919—936) rückt die Darstellung bis auf die Hüften herab, hält sich aber

immer noch in der technisch bequemeren Seitenansicht. Von den in Ab-

drucken erhaltenen großen Siegelstempeln Otto I. (936—973) aber zeigt nur

noch einer, der früheste, das Hüftbild im Profil nach rechts, alle anderen

zeigen den Kaiser in gerader Vorderansicht, die ersten beiden Schnitte, noch

mit den Armen vor dem Leibe, die späteren drei wie auf den Beckenmedaillons,

mit seitlich im spitzen Winkel gehobenen Unterarmen. Dieser unter Otto I.

geschaffene neue Frontaltyp bleibt als Brust- oder Hüftbild unter Otto II.

(973—983) erhalten, er kehrt in gleicher Form auch noch bei Otto 111.(983—1002)

wieder, hier allerdings neben anderen

Typen, den älteren der Brust- und Hüft-

bilder im Profil — zumeist auf kleineren

Bleibullen — und den neuen Typen der

stehenden und der feierlich thronenden

Frontalbilder in ganzer Figur. Schon bei

Heinrich II. (1002—1024) wird diese

letzte Form des thronenden Herrschers

bei den großen Staatssiegeln — mit einer

frühen, ein Hüftbild zeigenden Ausnahme

— die Regel. Sie bleibt es durch alle

Stilphasen der folgenden Jahrhunderte.

Danach scheint es in der Tat mehr

als wahrscheinlich, daß die Königsfigur

des Reliefmedaillons der beiden Bronze-

becken einen der Ottonen darstellt. Ob

Otto I., Otto II. oder Otto III. ist nach

den Siegelbildern mit Sicherheit nicht zu entscheiden, da hier alle drei Kaiser

auf einzelnen — Otto I. auf allen — Siegelschnitten vollbärtig erscheinen.

H. v. Brüiningk hat für die Formen der Buchstaben und für den Typus

der Krone des Ottomedaillons ebenso wie für die übrigen Reliefornamente und

Gravierungen des Rigaer Beckens die Wahrscheinlichkeit oder doch die Mög-

lichkeit ihrer Entstehung zur Zeit Otto I. nachgewiesen, bei dem halhschen

Becken stimmt freilich der leichte, vegetabilisch bewegte Schwung der Blatt-

ranken auf den Kreuzbändern gegen diese frühe Datierung zunächst skeptisch.

Die Reliefstreifen und die gravierten Palmettenornamente des rigaischen Beckens

wirken im Ganzen strenger, archaischer als die Verzierungen des hallischen

Beckens, allein dieser schlankere Naturalismus der Zeichnung herrscht doch

auch hier nicht durchgehend; es wirken ihm z. B. in der Überschneidung des

Spiralzuges der Dreiblattranken durch längere Knospenzweige und in den

Abb. 5.

Medaillon des Bronzebecteis

im Dommuseum.

in Riga

3 Vgl. die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751—1806. Herausgegeben

von Otto Posse. I.Band. 751—1347. Dresden 1909.