Nr. 9

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

119

APOKRYPHE, LEGENDARISCHE

UND VOLKSTÜMLICHE ELEMENTE

IN DEN WEIHNACHTSBILDERN

DES AUSGEHENDEN MITTELALTERS.

(Mit Tafel X und 7 Abbildungen.)

/\n der Krippe von Bethlehem nehmen alle Ströme christlicher Gnade ihren

/ \ Ursprung. Es ist ein großes Glück und gleichzeitig eine bezeichnende

X V Erscheinung, daß die Wiege des Chnstentumes im Gegensatze zu

dem großen Golgathadrama eingetaucht erscheint in strahlendes Glück, das

von Himmels-

höhen in vollen

Garben nie-

derbricht, daß

Engelsharfen

und Gloria-

singen sich

mischen in das

menschliche

Kindesweinen

in Bethlehem,

daß trotz Ver-

stoßung an den

Pforten der

Gasthäuser,

trotz Kälte und

Verlassenheit

hochgestimm-

te Poesie auf

der Geburts-

szene von Bethlehem liegt. Der erste große Akkord der Freude und des Er-

lösungsglückes übertönt die Emmanuelsehnsucht. Der Glanz der Verherrlichung

der Geburt des Herrn in der Kunst wetteifert mit dem strahlenden Leuchten

des Sternes, der über dem Stalle stand.

Aus antiker, fast nüchterner monumentaler Auffassung des Geheimnisses sind

die frühchristlichen und frühmittelalterlichen Darstellungen der Kunst geboren.

Die Apokryphen und komplizierte Auslegungen von Propheten- und Väteraus-

sprüchen bringen aber bald auch einen genrehaften Zug in die Weihnachtsbilder:

Die Badeszene (nach der Historia de nativitate domini) mit den beiden Frauen

Zelamie und Salome, von denen letztere für ihre Zweifel an der Gottheit des

Kindes gestraft wird durch Verdorren der Hand, die dann wieder geheilt wird

durch die Berührung mit dem göttlichen Kinde. Eine aus der Abtei Werden an

der Ruhr stammende frühmittelalterliche Elfenbeinpyxis spinnt diese Legende

nach einem Berichte des hl. Zeno von Verona in einem Krippenbilde noch weiter

aus; dort verbrennt zunächst die Hand der ungläubigen Hebamme Salome bei

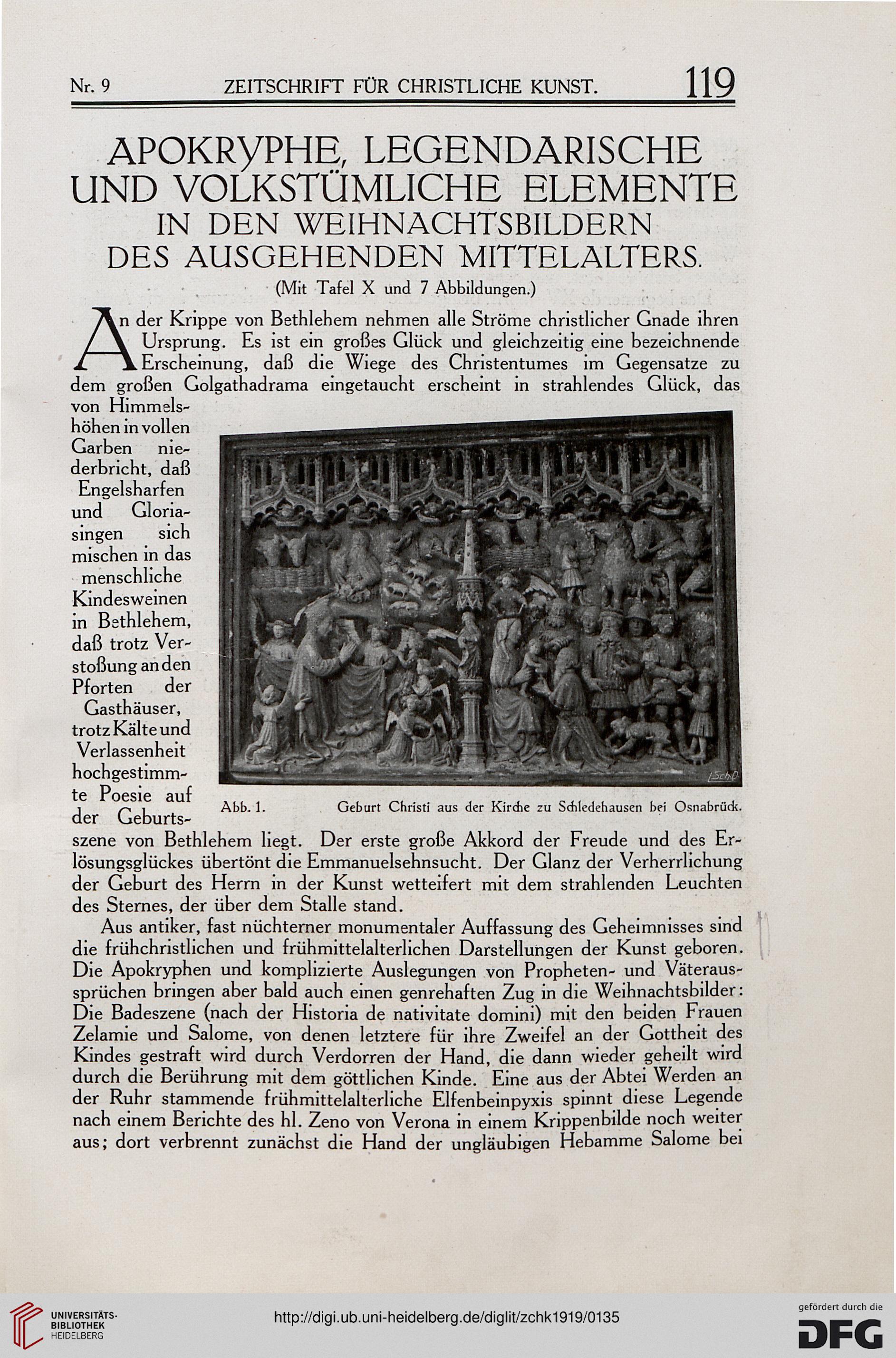

Abb. 1.

Geburt Christi aus der Kirche zu Schiedehausen bei Osnabrück.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

119

APOKRYPHE, LEGENDARISCHE

UND VOLKSTÜMLICHE ELEMENTE

IN DEN WEIHNACHTSBILDERN

DES AUSGEHENDEN MITTELALTERS.

(Mit Tafel X und 7 Abbildungen.)

/\n der Krippe von Bethlehem nehmen alle Ströme christlicher Gnade ihren

/ \ Ursprung. Es ist ein großes Glück und gleichzeitig eine bezeichnende

X V Erscheinung, daß die Wiege des Chnstentumes im Gegensatze zu

dem großen Golgathadrama eingetaucht erscheint in strahlendes Glück, das

von Himmels-

höhen in vollen

Garben nie-

derbricht, daß

Engelsharfen

und Gloria-

singen sich

mischen in das

menschliche

Kindesweinen

in Bethlehem,

daß trotz Ver-

stoßung an den

Pforten der

Gasthäuser,

trotz Kälte und

Verlassenheit

hochgestimm-

te Poesie auf

der Geburts-

szene von Bethlehem liegt. Der erste große Akkord der Freude und des Er-

lösungsglückes übertönt die Emmanuelsehnsucht. Der Glanz der Verherrlichung

der Geburt des Herrn in der Kunst wetteifert mit dem strahlenden Leuchten

des Sternes, der über dem Stalle stand.

Aus antiker, fast nüchterner monumentaler Auffassung des Geheimnisses sind

die frühchristlichen und frühmittelalterlichen Darstellungen der Kunst geboren.

Die Apokryphen und komplizierte Auslegungen von Propheten- und Väteraus-

sprüchen bringen aber bald auch einen genrehaften Zug in die Weihnachtsbilder:

Die Badeszene (nach der Historia de nativitate domini) mit den beiden Frauen

Zelamie und Salome, von denen letztere für ihre Zweifel an der Gottheit des

Kindes gestraft wird durch Verdorren der Hand, die dann wieder geheilt wird

durch die Berührung mit dem göttlichen Kinde. Eine aus der Abtei Werden an

der Ruhr stammende frühmittelalterliche Elfenbeinpyxis spinnt diese Legende

nach einem Berichte des hl. Zeno von Verona in einem Krippenbilde noch weiter

aus; dort verbrennt zunächst die Hand der ungläubigen Hebamme Salome bei

Abb. 1.

Geburt Christi aus der Kirche zu Schiedehausen bei Osnabrück.