136

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 10/1

des Naturalismus greift dabei andererseits der Hang des Künstlers zum Realismus:

er läßt den Mund sich öffnen, zeigt die Zähne und selbst die Zunge, zieht die Augen-

brauen spitz.winltehg über der ungewöhnlich hochsitzenden Nasenwurzel empor,

preßt die kleben kugelrunden Augen aus ihren Höhlen und läßt die kleinen Nasen-

flügel zitternd sich heben. Besonders markant ist der Mund herausgearbeitet; man

meint einen letzten Schrei vor der eintretenden Ohnmacht zu vernehmen. Die

erhaltene Linke krampft mit spindeldürren bewegten Fingern den Gewandzipfel,

um den Schmerz dorthin abzulenken. Bei all diesem dramatisch gegebenen Aus-

bruch des Schmerzes und der lauten Klage behält die Figur vor allem im Kopfe

eine prachtvolle Vornehmheit, die zumal in dem genial und groß gelegten Kopftuch

bei der Seitenansicht sich fast kokett vordrängt. Was wir hier vor uns haben in

der kleinen Figur, das gibt uns ganz neue Perspektiven über des Meisters großes

Können und zeigt ihn uns als einen

Dramatiker in der Kunst, wie wir ihn

im Norden und auch im Süden nur

selten finden. Die Madonna ist der

Clou des Diözesanmuseums und wird

es vermutlich bleiben, vor ihr ver-

stummen selbst die glänzenden Apostel

im Domchore.

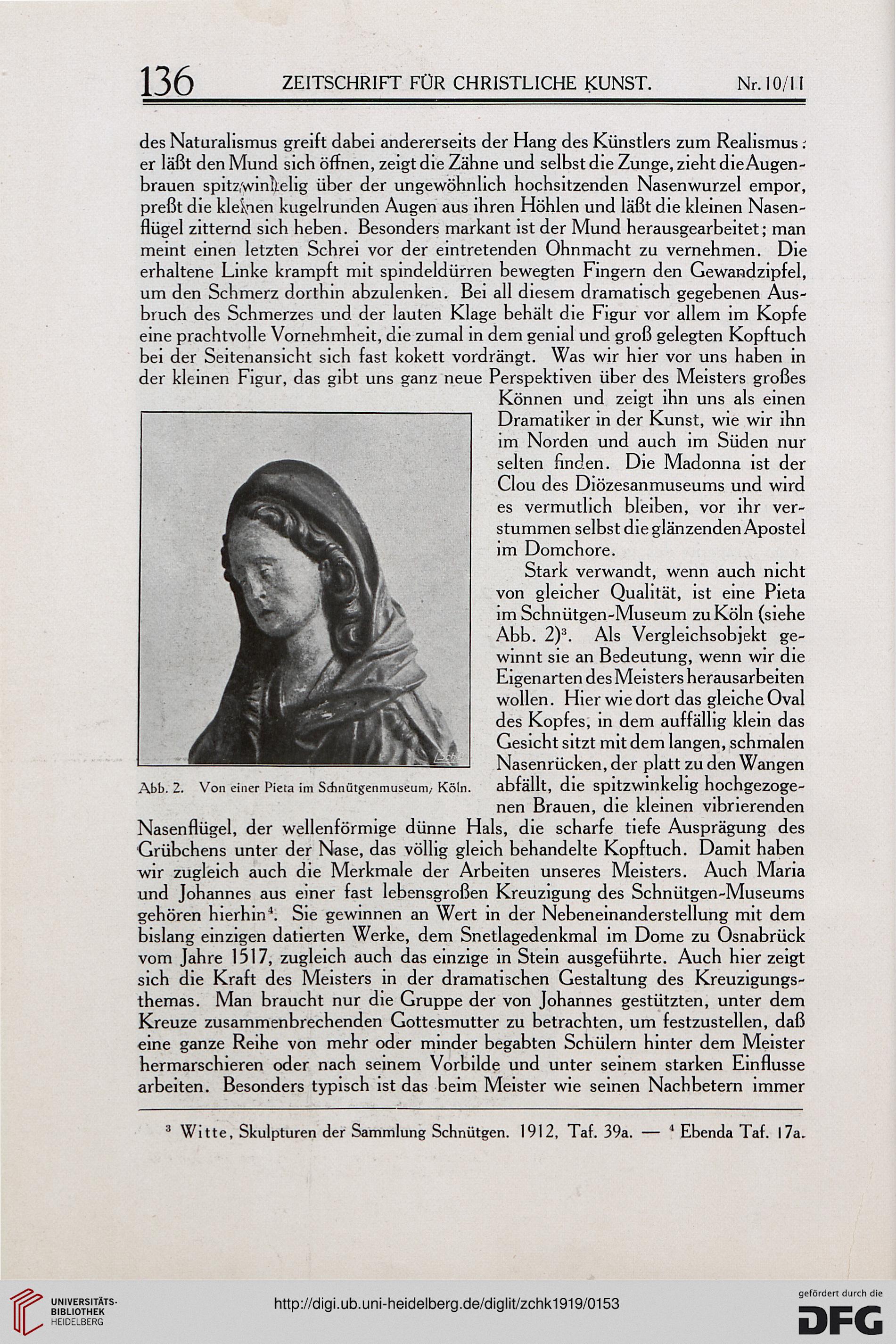

Stark verwandt, wenn auch nicht

von gleicher Qualität, ist eine Pieta

im Schnütgen-Museum zu Köln (siehe

Abb. 2)3. Als Vergleichsobjekt ge-

winnt sie an Bedeutung, wenn wir die

Eigenarten des Meisters herausarbeiten

wollen. Hier wie dort das gleiche Oval

des Kopfes, in dem auffällig klein das

Gesicht sitzt mit dem langen, schmalen

Nasenrücken, der platt zu den Wangen

abfällt, die spitzwinkelig hochgezoge-

nen Brauen, die kleinen vibrierenden

Nasenflügel, der wellenförmige dünne Hals, die scharfe tiefe Ausprägung des

Grübchens unter der Nase, das völlig gleich behandelte Kopftuch. Damit haben

wir zugleich auch die Merkmale der Arbeiten unseres Meisters. Auch Maria

und Johannes aus einer fast lebensgroßen Kreuzigung des Schnütgen-Museums

gehören hierhin4. Sie gewinnen an Wert in der Nebeneinanderstellung mit dem

bislang einzigen datierten Werke, dem Snetlagedenkmal im Dome zu Osnabrück

vom Jahre 1517, zugleich auch das einzige in Stein ausgeführte. Auch hier zeigt

sich die Kraft des Meisters in der dramatischen Gestaltung des Kreuzigungs-

themas. Man braucht nur die Gruppe der von Johannes gestützten, unter dem

Kreuze zusammenbrechenden Gottesmutter zu betrachten, um festzustellen, daß

eine ganze Reihe von mehr oder minder begabten Schülern hinter dem Meister

hermarschieren oder nach seinem Vorbilde und unter seinem starken Einflüsse

arbeiten. Besonders typisch ist das beim Meister wie seinen Nachbetern immer

Abb. 2. Von einer Pieta im Sdinütgenmuseum,- Köln.

3 Witte, Skulpturen der Sammlung Schnütgen. 1912, Taf. 39a. — 4 Ebenda Taf. 17a.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 10/1

des Naturalismus greift dabei andererseits der Hang des Künstlers zum Realismus:

er läßt den Mund sich öffnen, zeigt die Zähne und selbst die Zunge, zieht die Augen-

brauen spitz.winltehg über der ungewöhnlich hochsitzenden Nasenwurzel empor,

preßt die kleben kugelrunden Augen aus ihren Höhlen und läßt die kleinen Nasen-

flügel zitternd sich heben. Besonders markant ist der Mund herausgearbeitet; man

meint einen letzten Schrei vor der eintretenden Ohnmacht zu vernehmen. Die

erhaltene Linke krampft mit spindeldürren bewegten Fingern den Gewandzipfel,

um den Schmerz dorthin abzulenken. Bei all diesem dramatisch gegebenen Aus-

bruch des Schmerzes und der lauten Klage behält die Figur vor allem im Kopfe

eine prachtvolle Vornehmheit, die zumal in dem genial und groß gelegten Kopftuch

bei der Seitenansicht sich fast kokett vordrängt. Was wir hier vor uns haben in

der kleinen Figur, das gibt uns ganz neue Perspektiven über des Meisters großes

Können und zeigt ihn uns als einen

Dramatiker in der Kunst, wie wir ihn

im Norden und auch im Süden nur

selten finden. Die Madonna ist der

Clou des Diözesanmuseums und wird

es vermutlich bleiben, vor ihr ver-

stummen selbst die glänzenden Apostel

im Domchore.

Stark verwandt, wenn auch nicht

von gleicher Qualität, ist eine Pieta

im Schnütgen-Museum zu Köln (siehe

Abb. 2)3. Als Vergleichsobjekt ge-

winnt sie an Bedeutung, wenn wir die

Eigenarten des Meisters herausarbeiten

wollen. Hier wie dort das gleiche Oval

des Kopfes, in dem auffällig klein das

Gesicht sitzt mit dem langen, schmalen

Nasenrücken, der platt zu den Wangen

abfällt, die spitzwinkelig hochgezoge-

nen Brauen, die kleinen vibrierenden

Nasenflügel, der wellenförmige dünne Hals, die scharfe tiefe Ausprägung des

Grübchens unter der Nase, das völlig gleich behandelte Kopftuch. Damit haben

wir zugleich auch die Merkmale der Arbeiten unseres Meisters. Auch Maria

und Johannes aus einer fast lebensgroßen Kreuzigung des Schnütgen-Museums

gehören hierhin4. Sie gewinnen an Wert in der Nebeneinanderstellung mit dem

bislang einzigen datierten Werke, dem Snetlagedenkmal im Dome zu Osnabrück

vom Jahre 1517, zugleich auch das einzige in Stein ausgeführte. Auch hier zeigt

sich die Kraft des Meisters in der dramatischen Gestaltung des Kreuzigungs-

themas. Man braucht nur die Gruppe der von Johannes gestützten, unter dem

Kreuze zusammenbrechenden Gottesmutter zu betrachten, um festzustellen, daß

eine ganze Reihe von mehr oder minder begabten Schülern hinter dem Meister

hermarschieren oder nach seinem Vorbilde und unter seinem starken Einflüsse

arbeiten. Besonders typisch ist das beim Meister wie seinen Nachbetern immer

Abb. 2. Von einer Pieta im Sdinütgenmuseum,- Köln.

3 Witte, Skulpturen der Sammlung Schnütgen. 1912, Taf. 39a. — 4 Ebenda Taf. 17a.