275

1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

276

ei der ge-

legentlichen

Besichtigung

gothischer Glasmale-

reien im freiherrlich

v. Stein'schen Schlosse

zu Nassau entdeckte

ich zufällig auf einer

unbenutzten Gesinde-

stube die damals in

traurigerVerfassung be-

findlichen Felder ro-

manischer Glasfenster.

Prächtige Werke hatte

der alte Freiherr ge-

sammelt, unter ande-

rem Glasbilder aus der

Kirche von Dausenau,

welche er theilweise

der Kirche St. Florin zu

Koblenz stiftete. Man-

ches blieb in Nassau;

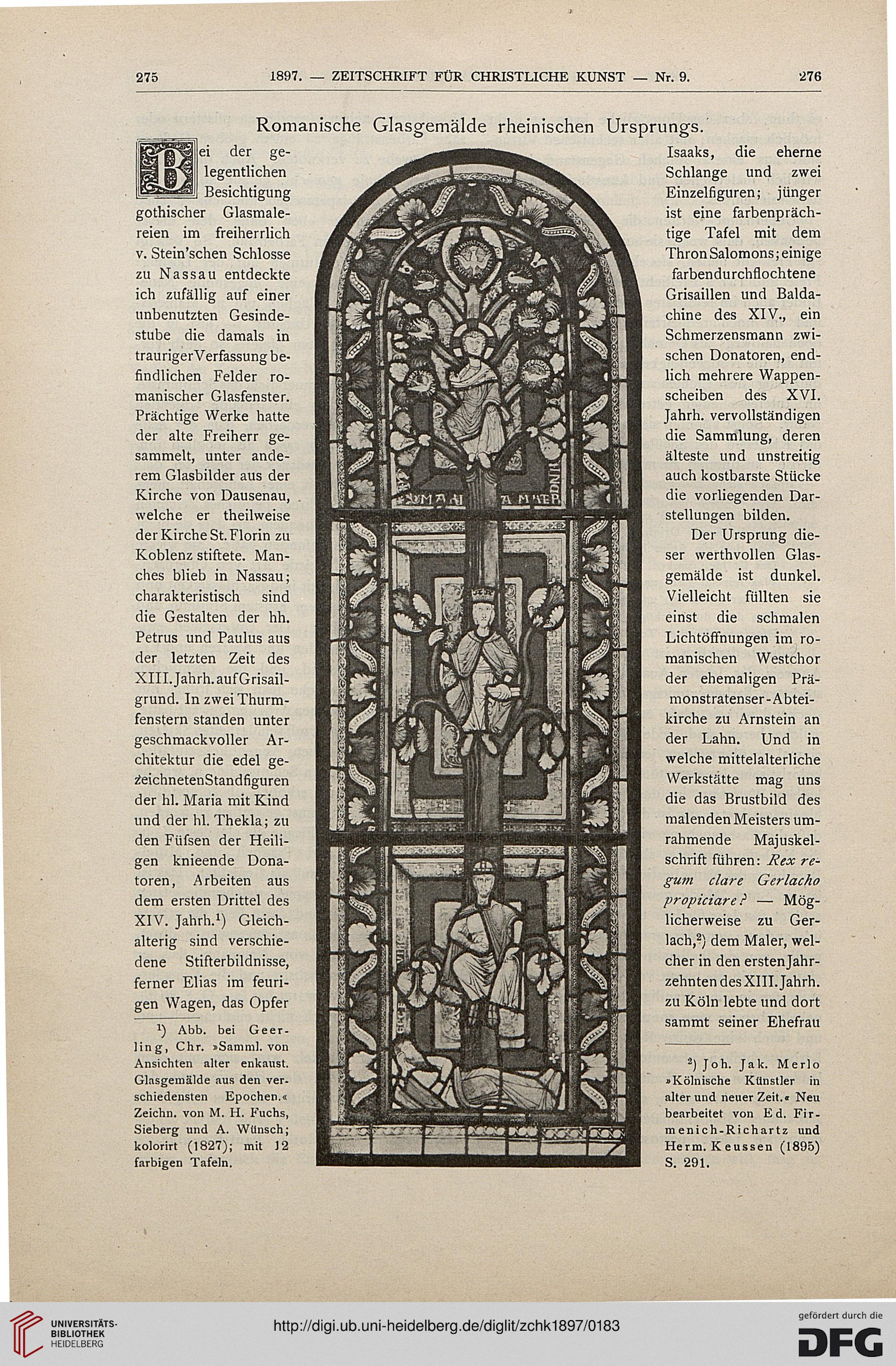

charakteristisch sind

die Gestalten der hh.

Petrus und Paulus aus

der letzten Zeit des

XIII. Jahrh. auf Grisail-

grund. In zweiThurm-

fenstern standen unter

geschmackvoller Ar-

chitektur die edel ge-

z*eichnetenStandfiguren

der hl. Maria mit Kind

und der hl. Thekla; zu

den Füfsen der Heili-

gen knieende Dona-

toren, Arbeiten aus

dem ersten Drittel des

XIV. Jahrh.1) Gleich-

alterig sind verschie-

dene Stifterbildnisse,

ferner Elias im feuri-

gen Wagen, das Opfer

!) Abb. bei Geer-

ling, Chr. »Samml. von

Ansichten alter enkaust.

Glasgemälde aus den ver-

schiedensten Epochen.«

Zeichn. von M. H. Fuchs,

Sieberg und A. Wünsch;

kolorirt (1827); mit 12

farbigen Tafeln.

Romanische Glasgemälde rheinischen Ursprungs.

Isaaks,

die eherne

Schlange und zwei

Einzelfiguren; jünger

ist eine farbenpräch-

tige Tafel mit dem

Thron Salomons; einige

farbendurchflochtene

Grisaillen und Balda-

chine des XIV., ein

Schmerzensmann zwi-

schen Donatoren, end-

lich mehrere Wappen-

scheiben des XVI.

Jahrh. vervollständigen

die Sammlung, deren

älteste und unstreitig

auch kostbarste Stücke

die vorliegenden Dar-

stellungen bilden.

Der Ursprung die-

ser werthvollen Glas-

gemälde ist dunkel.

Vielleicht füllten sie

einst die schmalen

Lichtöffnungen im ro-

manischen Westchor

der ehemaligen Prä-

monstratenser-Abtei-

kirche zu Arnstein an

der Lahn. Und in

welche mittelalterliche

Werkstätte mag uns

die das Brustbild des

malenden Meisters um-

rahmende Majuskel-

schrift führen: Sex re-

gum clare Gerlacho

propiciare? — Mög-

licherweise zu Ger-

lach,2) dem Maler, wel-

cher in den ersten Jahr-

zehnten des XIII. Jahrh.

zu Köln lebte und dort

sammt seiner Ehefrau

2) Joh. Jak. Merlo

»Kölnische Künstler in

alterund neuer Zeit.« Neu

bearbeitet von Ed. Fir-

menich-Richartz und

Herrn. Keussen (1895)

S. 291.

1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

276

ei der ge-

legentlichen

Besichtigung

gothischer Glasmale-

reien im freiherrlich

v. Stein'schen Schlosse

zu Nassau entdeckte

ich zufällig auf einer

unbenutzten Gesinde-

stube die damals in

traurigerVerfassung be-

findlichen Felder ro-

manischer Glasfenster.

Prächtige Werke hatte

der alte Freiherr ge-

sammelt, unter ande-

rem Glasbilder aus der

Kirche von Dausenau,

welche er theilweise

der Kirche St. Florin zu

Koblenz stiftete. Man-

ches blieb in Nassau;

charakteristisch sind

die Gestalten der hh.

Petrus und Paulus aus

der letzten Zeit des

XIII. Jahrh. auf Grisail-

grund. In zweiThurm-

fenstern standen unter

geschmackvoller Ar-

chitektur die edel ge-

z*eichnetenStandfiguren

der hl. Maria mit Kind

und der hl. Thekla; zu

den Füfsen der Heili-

gen knieende Dona-

toren, Arbeiten aus

dem ersten Drittel des

XIV. Jahrh.1) Gleich-

alterig sind verschie-

dene Stifterbildnisse,

ferner Elias im feuri-

gen Wagen, das Opfer

!) Abb. bei Geer-

ling, Chr. »Samml. von

Ansichten alter enkaust.

Glasgemälde aus den ver-

schiedensten Epochen.«

Zeichn. von M. H. Fuchs,

Sieberg und A. Wünsch;

kolorirt (1827); mit 12

farbigen Tafeln.

Romanische Glasgemälde rheinischen Ursprungs.

Isaaks,

die eherne

Schlange und zwei

Einzelfiguren; jünger

ist eine farbenpräch-

tige Tafel mit dem

Thron Salomons; einige

farbendurchflochtene

Grisaillen und Balda-

chine des XIV., ein

Schmerzensmann zwi-

schen Donatoren, end-

lich mehrere Wappen-

scheiben des XVI.

Jahrh. vervollständigen

die Sammlung, deren

älteste und unstreitig

auch kostbarste Stücke

die vorliegenden Dar-

stellungen bilden.

Der Ursprung die-

ser werthvollen Glas-

gemälde ist dunkel.

Vielleicht füllten sie

einst die schmalen

Lichtöffnungen im ro-

manischen Westchor

der ehemaligen Prä-

monstratenser-Abtei-

kirche zu Arnstein an

der Lahn. Und in

welche mittelalterliche

Werkstätte mag uns

die das Brustbild des

malenden Meisters um-

rahmende Majuskel-

schrift führen: Sex re-

gum clare Gerlacho

propiciare? — Mög-

licherweise zu Ger-

lach,2) dem Maler, wel-

cher in den ersten Jahr-

zehnten des XIII. Jahrh.

zu Köln lebte und dort

sammt seiner Ehefrau

2) Joh. Jak. Merlo

»Kölnische Künstler in

alterund neuer Zeit.« Neu

bearbeitet von Ed. Fir-

menich-Richartz und

Herrn. Keussen (1895)

S. 291.