1909

" ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 4

tritt, da pflegt es auf festeren Grundlagen zu stehen. Es ver-

dankt seinen Ursprung technischen Vorgängen, so wie schon

das geometrische Ornament der primitiven Kunst aus Eindrücken

der Hand in den Ton, aus den Kreuzungen der Flechtbänder

u. s. w. entstanden ist. Und auch in der neutralen geomet-

rischen Form, in der es in der historischen Kunst — z. B. dem

orientalischen Teppichmuster, den Marmorinkrustationen der

byzantinischen und Renaissancekunst — fortlebt, sucht es sich

von den objektiven Schranken seiner Existenzbedingungen nicht

loszumachen.

Die Bedeutung dieser objektiven Faktoren der Ornament-

gestaltung hat van de Velde in der Theorie zwar vollkommen

anerkannt, indem er den logischen Zusammenhang zwischen

Ornamentform und Konstruktivform, Ornamentform und Material

ausdrücklich betonte. In der Praxis ging dieser Zusammen-

hang aber vollständig verloren. Je mehr das abstrakte Orna-

ment der Modernen der Ausdruck subjektiver Künstlerphantasie

geworden ist, desto mehr entartete es in die Willkür einer

absoluten und gesetzlosen Linienphantastik. Es ignorierte die

Grenzen des Materials, übertrug Motive textilen Charakters

auf harte Stoffe, zwängte Metall und Holz in die Formen ge-

wundener und verknoteter Bänder u. dergl. Und indem es

seine geschweiften und geschwungenen Linien über Archi-

tektur- und Möbelformen führte, verwirrte es den Eindruck

der statischen Sicherheit, übertrug den Charakter des Losen,

Weichen, Bewegten auf das Feste, architektonisch Gefügte,

Ruhende.

In dieser Form einer gewollten, aus der Phantasie ge-

borenen Stilerzeugung hat die Ornamentform über die Grenzen

des Ornaments hinausgegriffen: es hat die Konstruktionsform

in sich aufgenommen und ihr denselben Charakter subjektiver

Willkür aufgeprägt. Die Grenzen zwischen Ornament und

Körper lösten sich auf. Eins ging ins andre über. Die Linien

der Möbel, Türen, Fenster u. s. w. selbst machten dieselben

willkürlich schweifenden, wogenden, sich beugenden Be-

wegungen mit, wie die Linien des Ornaments, und gaben

damit den Charakter der ihnen eigenen Gesetzmäßigkeit preis.

Damit hatte der Einfluß des Ornaments auf die moderne Stil-

entwicklung seinen Höhepunkt erreicht.

Das Geburtsland dieser Richtung — die übrigens im

Barock- und Rokokostil eine durchaus übereinstimmende histo-

rische Parallele hat — ist Belgien. Über Belgien kam sie nach

Frankreich. Van de Velde, der im Jahre 1896 für den Bingschen

Kunstsalon »Art nouveau« die innere Einrichtung entworfen

hat, hat den »belgischen Stil« zuerst nach Frankreich verpflanzt.

Während van de Velde in seinen Möbeln aber auf das eigent-

liche Ornament verzichtet, seiner Künstlerlaune in der Erfindung

phantastischer Konstruktivformen genügt, hat die von ihm an-

gebahnte Richtung bei den Franzosen und bei den Deutschen

gleich einen reicheren dekorativen Charakter angenommen. In

Frankreich vermischte sie sich mit Elementen des wesens-

verwandten Rokoko und so, in der Form eines zum Teil sehr

ausgelassenen konstruktiv-ornamentalen Schnörkelstils (Plumet,

Gaillard, Majorelle u. s. w.), bildet der moderne französische

Möbelstil das wichtigste Ergebnis der neuen Stilbewegung in

Frankreich. In Deutschland

wurde die Darmstädter Aus-

stellung von 1901 ihre be-

deutendste Manifestation in

diesem Stadium der Entwick-

lung. Damit trat Olbrich als

einer ihrerführenden Vertreter

in den Vordergrund. Auch

in Schottland hat sie in einer

mehr phantastisch-maleri-

schen Richtung der modernen

Raumkunst Boden gefaßt. Es

ist die Glasgower Schule

Mackintoshs und Herbert

M. Nairs, deren Stil-in seiner

Verbindung dünnliniger

schlicht-konstruktiver Möbel-

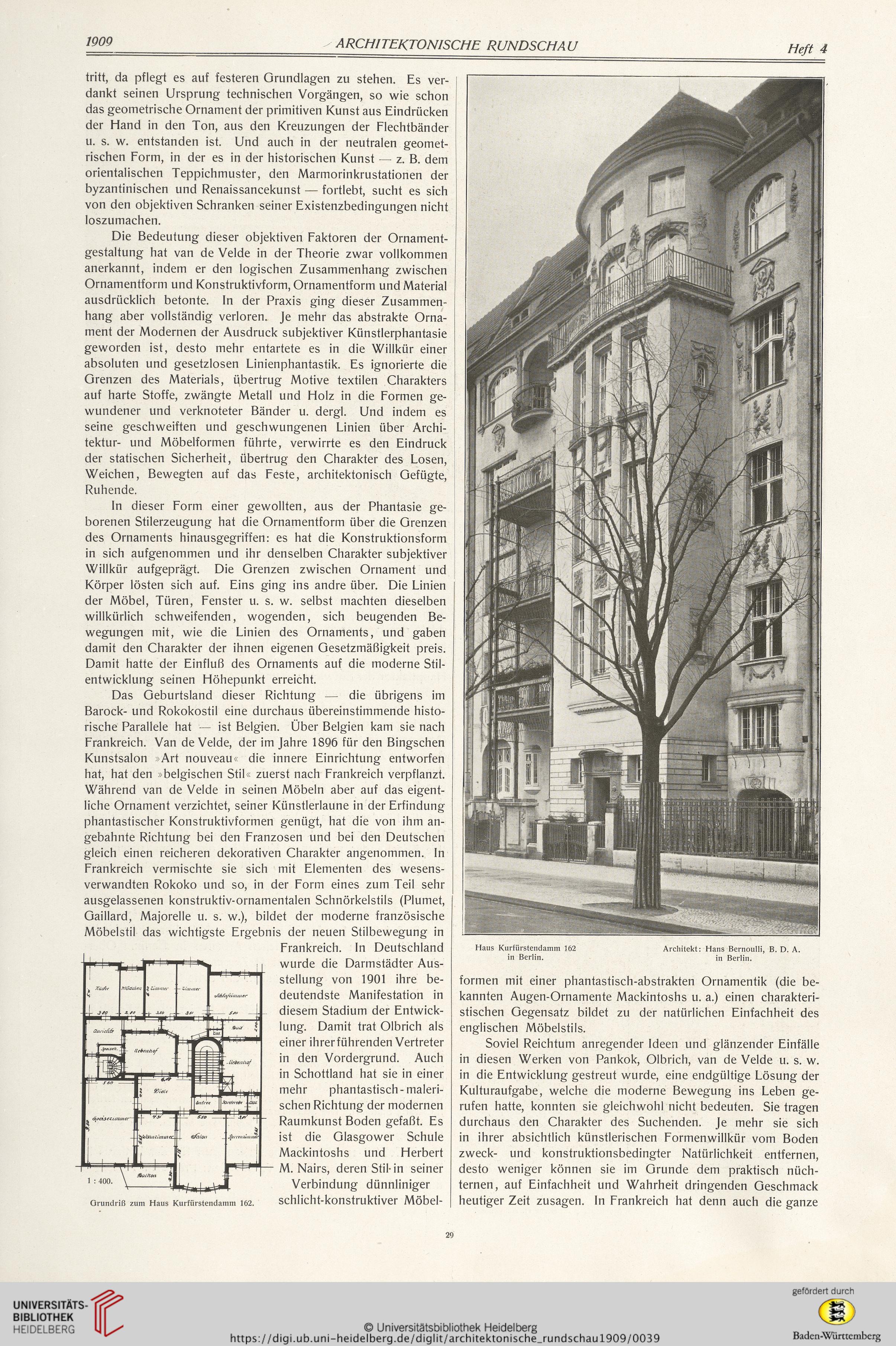

Grundriß zum Haus Kurfürstendamm 162.

Haus Kurfürstendamm 162

in Berlin.

Architekt: Hans Bernoulli, B. D. A.

in Berlin.

formen mit einer phantastisch-abstrakten Ornamentik (die be-

kannten Augen-Ornamente Mackintoshs u. a.) einen charakteri-

stischen Gegensatz bildet zu der natürlichen Einfachheit des

englischen Möbelstils.

Soviel Reichtum anregender Ideen und glänzender Einfälle

in diesen Werken von Pankok, Olbrich, van de Velde u. s. w.

in die Entwicklung gestreut wurde, eine endgültige Lösung der

Kulturaufgabe, welche die moderne Bewegung ins Leben ge-

rufen hatte, konnten sie gleichwohl nicht bedeuten. Sie tragen

durchaus den Charakter des Suchenden. Je mehr sie sich

in ihrer absichtlich künstlerischen Formenwillkür vom Boden

zweck- und konstruktionsbedingter Natürlichkeit entfernen,

desto weniger können sie im Grunde dem praktisch nüch-

ternen, auf Einfachheit und Wahrheit dringenden Geschmack

heutiger Zeit zusagen. In Frankreich hat denn auch die ganze

29

" ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 4

tritt, da pflegt es auf festeren Grundlagen zu stehen. Es ver-

dankt seinen Ursprung technischen Vorgängen, so wie schon

das geometrische Ornament der primitiven Kunst aus Eindrücken

der Hand in den Ton, aus den Kreuzungen der Flechtbänder

u. s. w. entstanden ist. Und auch in der neutralen geomet-

rischen Form, in der es in der historischen Kunst — z. B. dem

orientalischen Teppichmuster, den Marmorinkrustationen der

byzantinischen und Renaissancekunst — fortlebt, sucht es sich

von den objektiven Schranken seiner Existenzbedingungen nicht

loszumachen.

Die Bedeutung dieser objektiven Faktoren der Ornament-

gestaltung hat van de Velde in der Theorie zwar vollkommen

anerkannt, indem er den logischen Zusammenhang zwischen

Ornamentform und Konstruktivform, Ornamentform und Material

ausdrücklich betonte. In der Praxis ging dieser Zusammen-

hang aber vollständig verloren. Je mehr das abstrakte Orna-

ment der Modernen der Ausdruck subjektiver Künstlerphantasie

geworden ist, desto mehr entartete es in die Willkür einer

absoluten und gesetzlosen Linienphantastik. Es ignorierte die

Grenzen des Materials, übertrug Motive textilen Charakters

auf harte Stoffe, zwängte Metall und Holz in die Formen ge-

wundener und verknoteter Bänder u. dergl. Und indem es

seine geschweiften und geschwungenen Linien über Archi-

tektur- und Möbelformen führte, verwirrte es den Eindruck

der statischen Sicherheit, übertrug den Charakter des Losen,

Weichen, Bewegten auf das Feste, architektonisch Gefügte,

Ruhende.

In dieser Form einer gewollten, aus der Phantasie ge-

borenen Stilerzeugung hat die Ornamentform über die Grenzen

des Ornaments hinausgegriffen: es hat die Konstruktionsform

in sich aufgenommen und ihr denselben Charakter subjektiver

Willkür aufgeprägt. Die Grenzen zwischen Ornament und

Körper lösten sich auf. Eins ging ins andre über. Die Linien

der Möbel, Türen, Fenster u. s. w. selbst machten dieselben

willkürlich schweifenden, wogenden, sich beugenden Be-

wegungen mit, wie die Linien des Ornaments, und gaben

damit den Charakter der ihnen eigenen Gesetzmäßigkeit preis.

Damit hatte der Einfluß des Ornaments auf die moderne Stil-

entwicklung seinen Höhepunkt erreicht.

Das Geburtsland dieser Richtung — die übrigens im

Barock- und Rokokostil eine durchaus übereinstimmende histo-

rische Parallele hat — ist Belgien. Über Belgien kam sie nach

Frankreich. Van de Velde, der im Jahre 1896 für den Bingschen

Kunstsalon »Art nouveau« die innere Einrichtung entworfen

hat, hat den »belgischen Stil« zuerst nach Frankreich verpflanzt.

Während van de Velde in seinen Möbeln aber auf das eigent-

liche Ornament verzichtet, seiner Künstlerlaune in der Erfindung

phantastischer Konstruktivformen genügt, hat die von ihm an-

gebahnte Richtung bei den Franzosen und bei den Deutschen

gleich einen reicheren dekorativen Charakter angenommen. In

Frankreich vermischte sie sich mit Elementen des wesens-

verwandten Rokoko und so, in der Form eines zum Teil sehr

ausgelassenen konstruktiv-ornamentalen Schnörkelstils (Plumet,

Gaillard, Majorelle u. s. w.), bildet der moderne französische

Möbelstil das wichtigste Ergebnis der neuen Stilbewegung in

Frankreich. In Deutschland

wurde die Darmstädter Aus-

stellung von 1901 ihre be-

deutendste Manifestation in

diesem Stadium der Entwick-

lung. Damit trat Olbrich als

einer ihrerführenden Vertreter

in den Vordergrund. Auch

in Schottland hat sie in einer

mehr phantastisch-maleri-

schen Richtung der modernen

Raumkunst Boden gefaßt. Es

ist die Glasgower Schule

Mackintoshs und Herbert

M. Nairs, deren Stil-in seiner

Verbindung dünnliniger

schlicht-konstruktiver Möbel-

Grundriß zum Haus Kurfürstendamm 162.

Haus Kurfürstendamm 162

in Berlin.

Architekt: Hans Bernoulli, B. D. A.

in Berlin.

formen mit einer phantastisch-abstrakten Ornamentik (die be-

kannten Augen-Ornamente Mackintoshs u. a.) einen charakteri-

stischen Gegensatz bildet zu der natürlichen Einfachheit des

englischen Möbelstils.

Soviel Reichtum anregender Ideen und glänzender Einfälle

in diesen Werken von Pankok, Olbrich, van de Velde u. s. w.

in die Entwicklung gestreut wurde, eine endgültige Lösung der

Kulturaufgabe, welche die moderne Bewegung ins Leben ge-

rufen hatte, konnten sie gleichwohl nicht bedeuten. Sie tragen

durchaus den Charakter des Suchenden. Je mehr sie sich

in ihrer absichtlich künstlerischen Formenwillkür vom Boden

zweck- und konstruktionsbedingter Natürlichkeit entfernen,

desto weniger können sie im Grunde dem praktisch nüch-

ternen, auf Einfachheit und Wahrheit dringenden Geschmack

heutiger Zeit zusagen. In Frankreich hat denn auch die ganze

29