44

ANTONIO MUNOZ

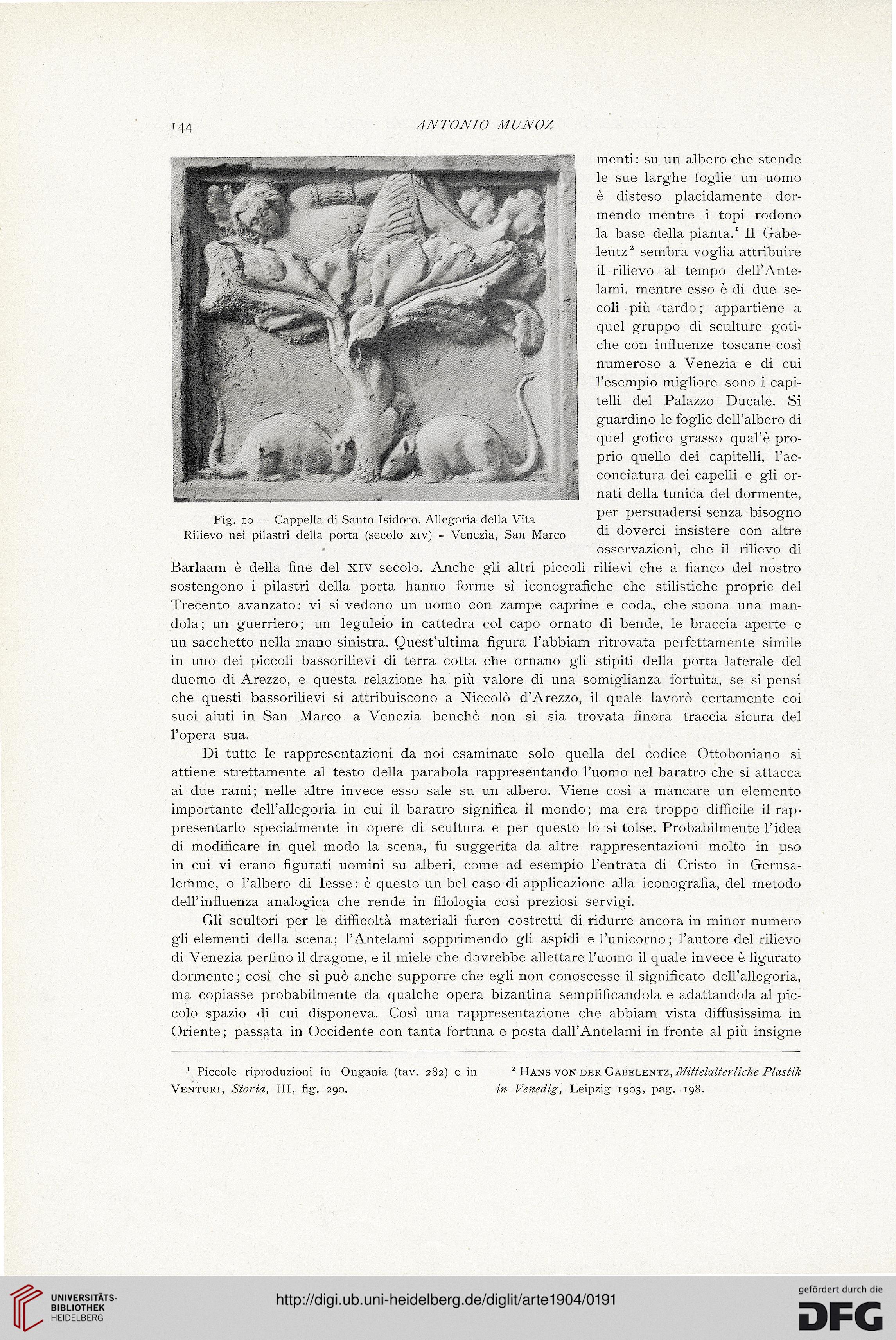

Fig. io — Cappella di Santo Isidoro. Allegoria della Vita

Rilievo nei pilastri della porta (secolo xiv) - Venezia, San Marco

menti: su un albero che stende

le sue larghe foglie un uomo

è disteso placidamente dor-

mendo mentre i topi rodono

la base della pianta.1 Il Gabe-

lentz2 sembra voglia attribuire

il rilievo al tempo dell’Ante-

lami, mentre esso è di due se-

coli più tardo ; appartiene a

quel gruppo di sculture goti-

che con influenze toscane così

numeroso a Venezia e di cui

l’esempio migliore sono i capi-

telli del Palazzo Ducale. Si

guardino le foglie dell’albero di

quel gotico grasso qual’è pro-

prio quello dei capitelli, l’ac-

conciatura dei capelli e gli or-

nati della tunica del dormente,

per persuadersi senza bisogno

di doverci insistere con altre

osservazioni, che il rilievo di

Barlaam è della fine del XIV secolo. Anche gli altri piccoli rilievi che a fianco del nostro

sostengono i pilastri della porta hanno forme sì iconografiche che stilistiche proprie del

Trecento avanzato: vi si vedono un uomo con zampe caprine e coda, che suona una man-

dola; un guerriero; un leguleio in cattedra col capo ornato di bende, le braccia aperte e

un sacchetto nella mano sinistra. Quest’ultima figura l’abbiam ritrovata perfettamente simile

in uno dei piccoli bassorilievi di terra cotta che ornano gli stipiti della porta laterale del

duomo di Arezzo, e questa relazione ha più valore di una somiglianza fortuita, se si pensi

che questi bassorilievi si attribuiscono a Niccolò d’Arezzo, il quale lavorò certamente coi

suoi aiuti in San Marco a Venezia benché non si sia trovata finora traccia sicura del

l’opera sua.

Di tutte le rappresentazioni da noi esaminate solo quella del codice Ottoboniano si

attiene strettamente al testo della parabola rappresentando l’uomo nel baratro che si attacca

ai due rami; nelle altre invece esso sale su un albero. Viene così a mancare un elemento

importante dell’allegoria in cui il baratro significa il mondo; ma era troppo difficile il rap-

presentarlo specialmente in opere di scultura e per questo lo si tolse. Probabilmente l’idea

di modificare in quel modo la scena, fu suggerita da altre rappresentazioni molto in uso

in cui vi erano figurati uomini su alberi, come ad esempio l’entrata di Cristo in Gerusa-

lemme, o l’albero di lesse : è questo un bel caso di applicazione alla iconografia, del metodo

dell’influenza analogica che rende in filologia così preziosi servigi.

Gli scultori per le difficoltà materiali furon costretti di ridurre ancora in minor numero

gli elementi della scena; l’Antelami sopprimendo gli aspidi e l’unicorno ; l’autore del rilievo

di Venezia perfino il dragone, e il miele che dovrebbe allettare l’uomo il quale invece è figurato

dormente ; così che si può anche supporre che egli non conoscesse il significato dell’allegoria,

ma copiasse probabilmente da qualche opera bizantina semplificandola e adattandola al pic-

colo spazio di cui disponeva. Così una rappresentazione che abbiam vista diffusissima in

Oriente ; passata in Occidente con tanta fortuna e posta dall’Antelami in fronte al più insigne

1 Piccole riproduzioni in Ongania (tav. 282) e in 2 Hans von der Ga.b'ei.wtz, Mittelalterliche Plastik

Venturi, Storia, III, fig. 290. in Venedig, Leipzig 1903, pag. 198.

ANTONIO MUNOZ

Fig. io — Cappella di Santo Isidoro. Allegoria della Vita

Rilievo nei pilastri della porta (secolo xiv) - Venezia, San Marco

menti: su un albero che stende

le sue larghe foglie un uomo

è disteso placidamente dor-

mendo mentre i topi rodono

la base della pianta.1 Il Gabe-

lentz2 sembra voglia attribuire

il rilievo al tempo dell’Ante-

lami, mentre esso è di due se-

coli più tardo ; appartiene a

quel gruppo di sculture goti-

che con influenze toscane così

numeroso a Venezia e di cui

l’esempio migliore sono i capi-

telli del Palazzo Ducale. Si

guardino le foglie dell’albero di

quel gotico grasso qual’è pro-

prio quello dei capitelli, l’ac-

conciatura dei capelli e gli or-

nati della tunica del dormente,

per persuadersi senza bisogno

di doverci insistere con altre

osservazioni, che il rilievo di

Barlaam è della fine del XIV secolo. Anche gli altri piccoli rilievi che a fianco del nostro

sostengono i pilastri della porta hanno forme sì iconografiche che stilistiche proprie del

Trecento avanzato: vi si vedono un uomo con zampe caprine e coda, che suona una man-

dola; un guerriero; un leguleio in cattedra col capo ornato di bende, le braccia aperte e

un sacchetto nella mano sinistra. Quest’ultima figura l’abbiam ritrovata perfettamente simile

in uno dei piccoli bassorilievi di terra cotta che ornano gli stipiti della porta laterale del

duomo di Arezzo, e questa relazione ha più valore di una somiglianza fortuita, se si pensi

che questi bassorilievi si attribuiscono a Niccolò d’Arezzo, il quale lavorò certamente coi

suoi aiuti in San Marco a Venezia benché non si sia trovata finora traccia sicura del

l’opera sua.

Di tutte le rappresentazioni da noi esaminate solo quella del codice Ottoboniano si

attiene strettamente al testo della parabola rappresentando l’uomo nel baratro che si attacca

ai due rami; nelle altre invece esso sale su un albero. Viene così a mancare un elemento

importante dell’allegoria in cui il baratro significa il mondo; ma era troppo difficile il rap-

presentarlo specialmente in opere di scultura e per questo lo si tolse. Probabilmente l’idea

di modificare in quel modo la scena, fu suggerita da altre rappresentazioni molto in uso

in cui vi erano figurati uomini su alberi, come ad esempio l’entrata di Cristo in Gerusa-

lemme, o l’albero di lesse : è questo un bel caso di applicazione alla iconografia, del metodo

dell’influenza analogica che rende in filologia così preziosi servigi.

Gli scultori per le difficoltà materiali furon costretti di ridurre ancora in minor numero

gli elementi della scena; l’Antelami sopprimendo gli aspidi e l’unicorno ; l’autore del rilievo

di Venezia perfino il dragone, e il miele che dovrebbe allettare l’uomo il quale invece è figurato

dormente ; così che si può anche supporre che egli non conoscesse il significato dell’allegoria,

ma copiasse probabilmente da qualche opera bizantina semplificandola e adattandola al pic-

colo spazio di cui disponeva. Così una rappresentazione che abbiam vista diffusissima in

Oriente ; passata in Occidente con tanta fortuna e posta dall’Antelami in fronte al più insigne

1 Piccole riproduzioni in Ongania (tav. 282) e in 2 Hans von der Ga.b'ei.wtz, Mittelalterliche Plastik

Venturi, Storia, III, fig. 290. in Venedig, Leipzig 1903, pag. 198.