140

ENRICO MAUCERI

Gli è allora che, fra il 1464 e il 14<j 1, si vede

aggregato il Priorato di Messina alla Commenda

di Palermo, e nel sec. xvn, quando la chiesa era

già in cattivo stato, tutto quel corpo di fabbriche

annesso al Seminario di S. Angelo dei Rossi.1

Così la chiesa vivacchia in qualche modo ancoia,

sebbene malandata, sino a] 171-!; p"i cade in un

vero e completo abbandono finché il terremoto del

1783 la sconquassa e la distrugge in parte, [ascian-

dola nello stato in cui presentemente si trova

Nessuno più la ricorrla, e lo stesso La Farina (Mes-

sina c i suoi monumenti) e il GrossoCacopardc,

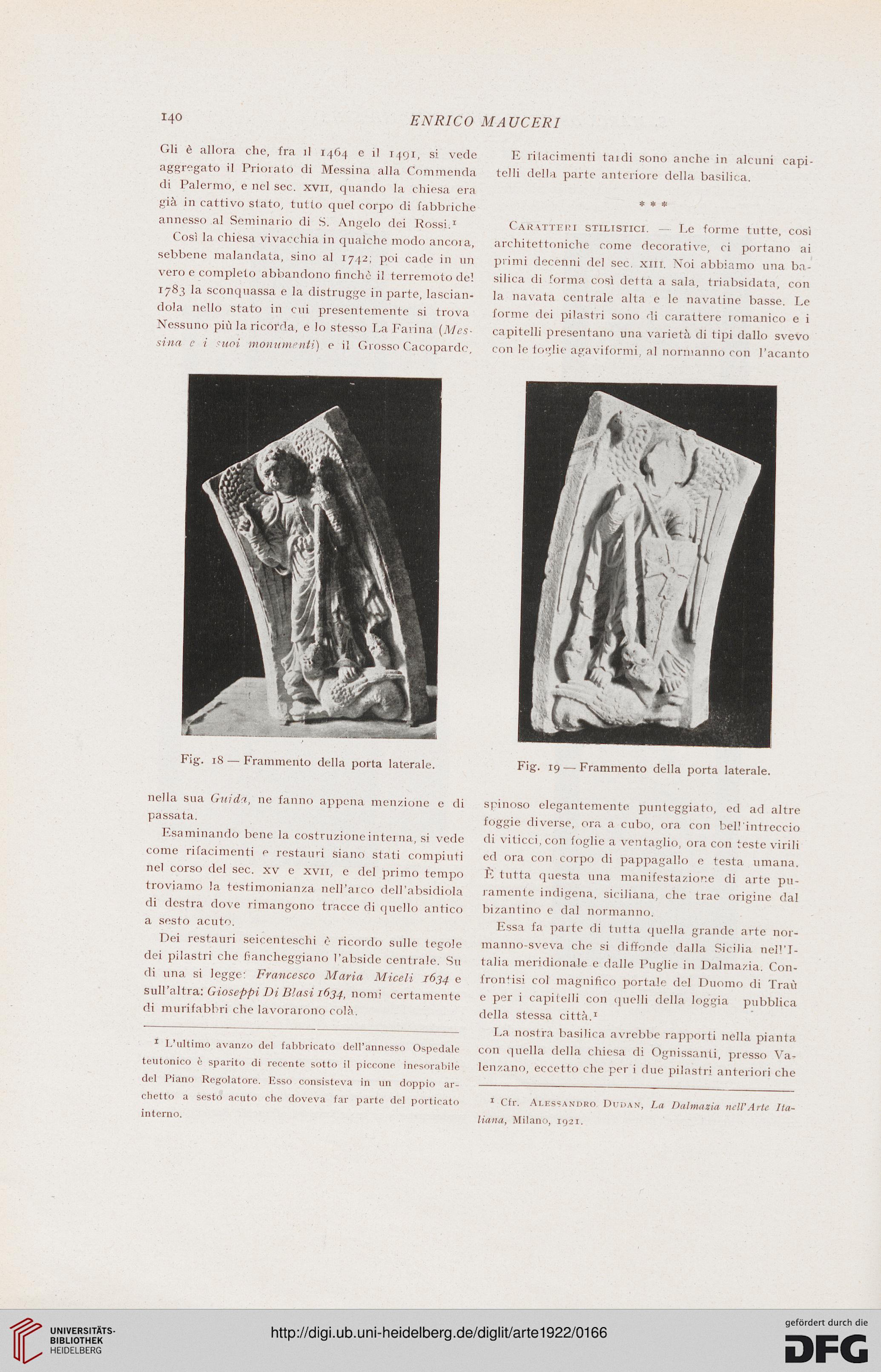

Fig. 18 — Frammento della porta laterale

nella sua Guida, ne fanno appena menzione e di

passata.

Esaminando bene la costruzione interna, si vede

come rifacimenti p restauri siano siati compiuti

nel corso del sec. xv e xvn, e del primo tempo

troviamo la testimonianza nell'arco dell'absidiola

di destra dove rimangono tracce di quello antico

a sesto acuto.

Dei restauri seicenteschi è ricordo sulle tegole

dei pilastri che fiancheggiano l'abside centrale. Su

di una si legge: Francesco Maria Miceli 1634 e

sull'altra: Gioseppi Di Blasi 1634, nomi (ertamente

di murifabbri che lavorarono colà.

1 L'ultimo avanzo del fabbricato dell'annesso Ospedale

teutonico è spanto di recente sotto il piccone inesorabile

del Piano Regolatore. Esso consisteva in un doppio ar-

chetto a sesto acuto che doveva far parte del porticato

interno.

E rilacimenti taidi sono anche in alcuni capi-

telli della parte anteriore della basilica.

* * *

CARATTERI stilistici. — Le forme tutte, così

architettoniche come decorative, ci portano ai

primi decenni del sec. xm. Noi abbiamo una ba-

silica di forma così detta a sala, triabsidata, con

la navata centrale alta e le navatine basse. Le

forme dei pilastri sono di carattere romanico e i

capitelli presentano una varietà di tipi dallo svevo

con le fo'die agaviformi, al normanno con l'acanto

Fig. 19 — Frammento della porta laterale

spinoso elegantemente punteggiato, ed ad altre

foggie diverse, ora a cubo, ora con bel! intreccio

di viticci,con foglie a ventaglio, ora con teste virili

ed ora con corpo di pappagallo e testa umana.

E tutta questa una manifestazione di arte pu-

ramente indigena, siciliana che trae origine dal

bizantino e dal normanno.

Essa fa parte di tutta quella grande arte nor-

manno-sveva che si diffonde dalla Sicilia nell'I-

talia meridionale e dalle Puglie in Dalmazia. Con-

fron'isi col magnifico portale del Duomo di Traù

e per i capitelli con quelli della loggia pubblica

della stessa città.1

La nostra basilica avrebbe rapporti nella pianta

con quella della chiesa di Ognissanti, presso Va-

lenzano, eccetto che per i due pilastri anteriori che

1 Cfr. Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'Arte Ita-

liana, Milano, iQ2i.

ENRICO MAUCERI

Gli è allora che, fra il 1464 e il 14<j 1, si vede

aggregato il Priorato di Messina alla Commenda

di Palermo, e nel sec. xvn, quando la chiesa era

già in cattivo stato, tutto quel corpo di fabbriche

annesso al Seminario di S. Angelo dei Rossi.1

Così la chiesa vivacchia in qualche modo ancoia,

sebbene malandata, sino a] 171-!; p"i cade in un

vero e completo abbandono finché il terremoto del

1783 la sconquassa e la distrugge in parte, [ascian-

dola nello stato in cui presentemente si trova

Nessuno più la ricorrla, e lo stesso La Farina (Mes-

sina c i suoi monumenti) e il GrossoCacopardc,

Fig. 18 — Frammento della porta laterale

nella sua Guida, ne fanno appena menzione e di

passata.

Esaminando bene la costruzione interna, si vede

come rifacimenti p restauri siano siati compiuti

nel corso del sec. xv e xvn, e del primo tempo

troviamo la testimonianza nell'arco dell'absidiola

di destra dove rimangono tracce di quello antico

a sesto acuto.

Dei restauri seicenteschi è ricordo sulle tegole

dei pilastri che fiancheggiano l'abside centrale. Su

di una si legge: Francesco Maria Miceli 1634 e

sull'altra: Gioseppi Di Blasi 1634, nomi (ertamente

di murifabbri che lavorarono colà.

1 L'ultimo avanzo del fabbricato dell'annesso Ospedale

teutonico è spanto di recente sotto il piccone inesorabile

del Piano Regolatore. Esso consisteva in un doppio ar-

chetto a sesto acuto che doveva far parte del porticato

interno.

E rilacimenti taidi sono anche in alcuni capi-

telli della parte anteriore della basilica.

* * *

CARATTERI stilistici. — Le forme tutte, così

architettoniche come decorative, ci portano ai

primi decenni del sec. xm. Noi abbiamo una ba-

silica di forma così detta a sala, triabsidata, con

la navata centrale alta e le navatine basse. Le

forme dei pilastri sono di carattere romanico e i

capitelli presentano una varietà di tipi dallo svevo

con le fo'die agaviformi, al normanno con l'acanto

Fig. 19 — Frammento della porta laterale

spinoso elegantemente punteggiato, ed ad altre

foggie diverse, ora a cubo, ora con bel! intreccio

di viticci,con foglie a ventaglio, ora con teste virili

ed ora con corpo di pappagallo e testa umana.

E tutta questa una manifestazione di arte pu-

ramente indigena, siciliana che trae origine dal

bizantino e dal normanno.

Essa fa parte di tutta quella grande arte nor-

manno-sveva che si diffonde dalla Sicilia nell'I-

talia meridionale e dalle Puglie in Dalmazia. Con-

fron'isi col magnifico portale del Duomo di Traù

e per i capitelli con quelli della loggia pubblica

della stessa città.1

La nostra basilica avrebbe rapporti nella pianta

con quella della chiesa di Ognissanti, presso Va-

lenzano, eccetto che per i due pilastri anteriori che

1 Cfr. Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'Arte Ita-

liana, Milano, iQ2i.