FILIPPO DELLA VALLE

179

del Bracci è tutto mosso e frastagliato,, sbattuto fabbriche che il fiorentino Alessandro Galilei

quasi alla cortonesca, e la scena è tutta fusa e unita eresse a Roma sotto Clemente XII: le sue chiare

senza vere separazioni, in quello del Della Valle sculture dovevano perfettamente ambientarsi

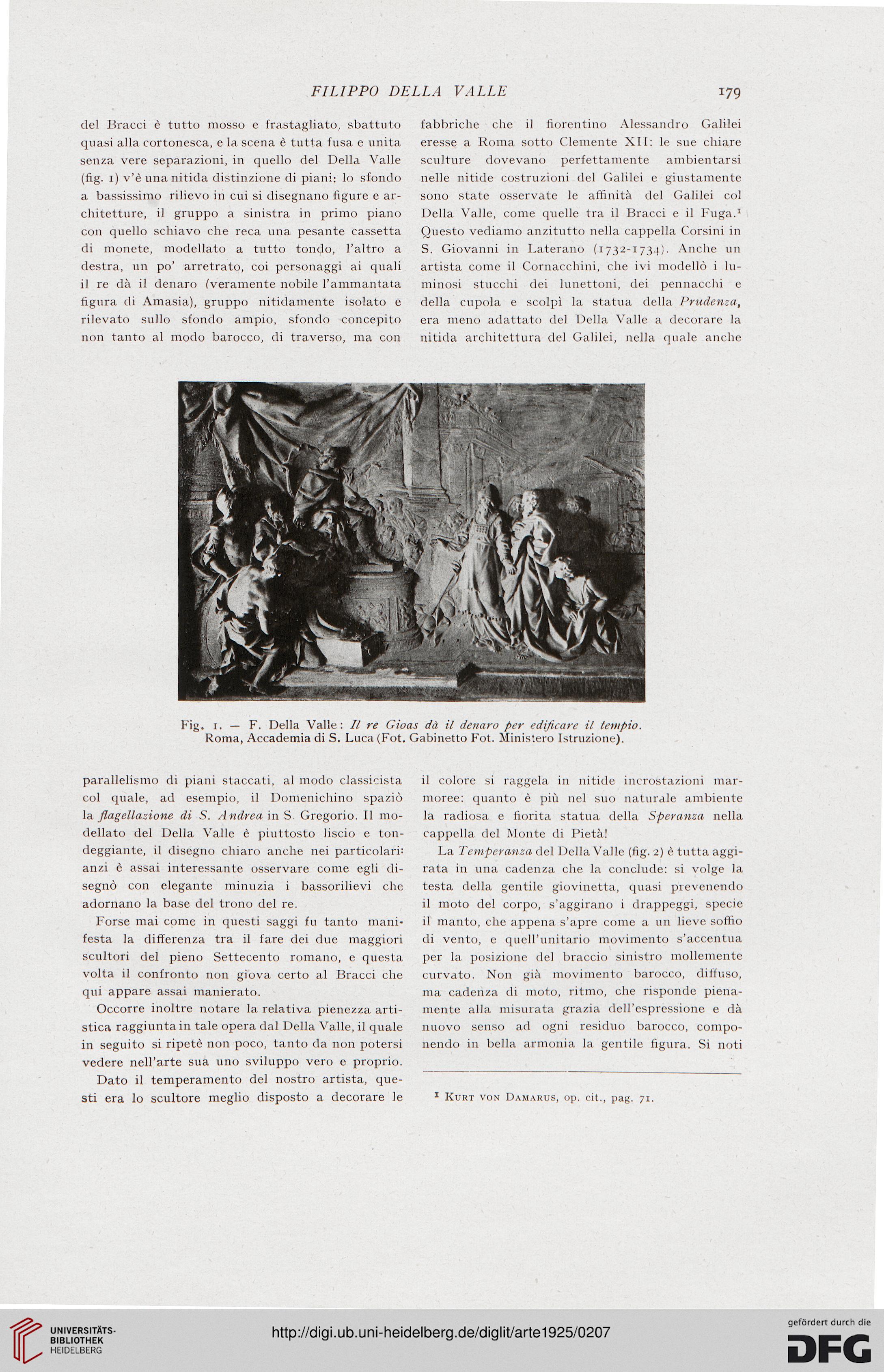

(fig. 1) v'è una nitida distinzione di piani: lo sfondo nelle nitide costruzioni del Galilei e giustamente

a bassissimo rilievo in cui si disegnano figure e ar- sono state osservate le affinità del Galilei col

chitetture, il gruppo a sinistra in primo piano Della Valle, come quelle tra il Bracci e il Fuga.1

con quello schiavo che reca una pesante cassetta Questo vediamo anzitutto nella cappella Corsini in

di monete, modellato a tutto tondo, l'altro a S. Giovanni in Laterano (1732-1734;. Anche un

destra, un po' arretrato, coi personaggi ai quali artista come il Cornacchini, che ivi modellò i lu-

il re dà il denaro (veramente nobile l'ammantata minosi stucchi dei lunettoni, dei pennacchi e

figura di Amasia), gruppo nitidamente isolato e della cupola e scolpi la statua della Prudenza,

rilevato sullo sfondo ampio, sfondo concepito era meno adattato del Della Valle a decorare la

non tanto al modo barocco, di traverso, ma con nitida architettura del Galilei, nella quale anche

Fig. 1. — F. Della Valle: // re Oioas dà il denaro per edificare il tempio.

Roma, Accademia di S. Luca (Fot. Gabinetto Fot. Ministero Istruzione).

parallelismo di piani staccati, al modo classicista

col quale, ad esempio, il Domenichino spaziò

la flagellazione di S. Andrea in S. Gregorio. Il mo-

dellato del Della Valle è piuttosto liscio e ton-

deggiante, il disegno chiaro anche nei particolari:

anzi è assai interessante osservare come egli di-

segnò con elegante minuzia i bassorilievi che

adornano la base del trono del re.

Forse mai come in questi saggi fu tanto mani-

festa la differenza tra il fare dei due maggiori

scultori del pieno Settecento romano, e questa

volta il confronto non giova certo al Bracci che

qui appare assai manierato.

Occorre inoltre notare la relativa pienezza arti-

stica raggiunta in tale opera dal Della Valle, il quale

in seguito si ripetè non poco, tanto da non potersi

vedere nell'arte sua uno sviluppo vero e proprio.

Dato il temperamento del nostro artista, que-

sti era lo scultore meglio disposto a decorare le

il colore si raggela in nitide incrostazioni mar-

moree: quanto è più nel suo naturale ambiente

la radiosa e fiorita statua della Speranza nella

cappella del Monte di Pietà!

La Temperanza del Della Valle (fig. 2) è tutta aggi-

rata in una cadenza che la conclude: si volge la

testa della gentile giovinetta, quasi prevenendo

il moto del corpo, s'aggirano i drappeggi, specie

il manto, che appena s'apre come a un lieve soffio

di vento, e quell'unitario movimento s'accentua

per la posizione del braccio sinistro mollemente

curvato. Non già movimento barocco, diffuso,

ma cadenza di moto, ritmo, che risponde piena-

mente alla misurata grazia dell'espressione e dà

nuovo senso ad ogni residuo barocco, compo-

nendo in bella armonia la gentile figura. Si noti

1 Kurt von Damarus, op. cit., pag. 71.

179

del Bracci è tutto mosso e frastagliato,, sbattuto fabbriche che il fiorentino Alessandro Galilei

quasi alla cortonesca, e la scena è tutta fusa e unita eresse a Roma sotto Clemente XII: le sue chiare

senza vere separazioni, in quello del Della Valle sculture dovevano perfettamente ambientarsi

(fig. 1) v'è una nitida distinzione di piani: lo sfondo nelle nitide costruzioni del Galilei e giustamente

a bassissimo rilievo in cui si disegnano figure e ar- sono state osservate le affinità del Galilei col

chitetture, il gruppo a sinistra in primo piano Della Valle, come quelle tra il Bracci e il Fuga.1

con quello schiavo che reca una pesante cassetta Questo vediamo anzitutto nella cappella Corsini in

di monete, modellato a tutto tondo, l'altro a S. Giovanni in Laterano (1732-1734;. Anche un

destra, un po' arretrato, coi personaggi ai quali artista come il Cornacchini, che ivi modellò i lu-

il re dà il denaro (veramente nobile l'ammantata minosi stucchi dei lunettoni, dei pennacchi e

figura di Amasia), gruppo nitidamente isolato e della cupola e scolpi la statua della Prudenza,

rilevato sullo sfondo ampio, sfondo concepito era meno adattato del Della Valle a decorare la

non tanto al modo barocco, di traverso, ma con nitida architettura del Galilei, nella quale anche

Fig. 1. — F. Della Valle: // re Oioas dà il denaro per edificare il tempio.

Roma, Accademia di S. Luca (Fot. Gabinetto Fot. Ministero Istruzione).

parallelismo di piani staccati, al modo classicista

col quale, ad esempio, il Domenichino spaziò

la flagellazione di S. Andrea in S. Gregorio. Il mo-

dellato del Della Valle è piuttosto liscio e ton-

deggiante, il disegno chiaro anche nei particolari:

anzi è assai interessante osservare come egli di-

segnò con elegante minuzia i bassorilievi che

adornano la base del trono del re.

Forse mai come in questi saggi fu tanto mani-

festa la differenza tra il fare dei due maggiori

scultori del pieno Settecento romano, e questa

volta il confronto non giova certo al Bracci che

qui appare assai manierato.

Occorre inoltre notare la relativa pienezza arti-

stica raggiunta in tale opera dal Della Valle, il quale

in seguito si ripetè non poco, tanto da non potersi

vedere nell'arte sua uno sviluppo vero e proprio.

Dato il temperamento del nostro artista, que-

sti era lo scultore meglio disposto a decorare le

il colore si raggela in nitide incrostazioni mar-

moree: quanto è più nel suo naturale ambiente

la radiosa e fiorita statua della Speranza nella

cappella del Monte di Pietà!

La Temperanza del Della Valle (fig. 2) è tutta aggi-

rata in una cadenza che la conclude: si volge la

testa della gentile giovinetta, quasi prevenendo

il moto del corpo, s'aggirano i drappeggi, specie

il manto, che appena s'apre come a un lieve soffio

di vento, e quell'unitario movimento s'accentua

per la posizione del braccio sinistro mollemente

curvato. Non già movimento barocco, diffuso,

ma cadenza di moto, ritmo, che risponde piena-

mente alla misurata grazia dell'espressione e dà

nuovo senso ad ogni residuo barocco, compo-

nendo in bella armonia la gentile figura. Si noti

1 Kurt von Damarus, op. cit., pag. 71.